- 2025年02月19日

この記事をシェアする

高等教育レポート Vol.01「生成AIの登場は大学入学者選抜に影響を与えるのか」

- この記事のポイント!

-

- 1

- 生成AIの波が大学入学者選抜にも到達している

- 2

- 生成AI利用で評価が厳しくなる

- 3

- 出願書類は他者の手が入っていることが前提

2024年度に発足した「大学入試学会」第1回大会一般研究「生成AIが志望理由書の書類審査に与える影響」で発表された内容を、更に分かりやすくお届けします。

ChatGPTに代表される生成AIの普及が、大学入学者選抜の場面で大きな影響を与えると考えられます。その影響と可能性について、高等学校と大学の両者の経験を有する筆者による研究発表です。

九州工業大学 木村 智志 先生

執筆者プロフィール

九州工業大学 高大接続センター アドミッションオフィス 准教授

兵庫県出身。兵庫県立大学大学院生命理学研究科博士前期課程修了、同博士後期課程中退。兵庫県内の公立高校の教諭を経て、現職。専門は理科教育、探究教育、高大接続、大学入学者選抜。最近は生成AIが探究活動や高大接続、大学入学者選抜に与える影響について興味を持ち、調査をしている。

今回ご執筆された木村先生に、大学入学者選抜改革セミナーでご登壇いただきました。

*2025年03月19日終了

1.大学入学者選抜で主体性を評価することが求められている

近年の大学を取り巻く環境の変化により、大学入学者の半数以上が総合型選抜や学校推薦型選抜により入学をしている状況にある。この背景には進路を早く決めたい受験生心理に加え、私立大学の経営的な側面と文部科学省が主導する大学入学者選抜改革の影響があるといわれている。大学入学者選抜改革の一つに国立大学協会は総合型選抜や学校推薦型選抜の入学者の比率を30%程度にするという目標を掲げている。

これは、「一発勝負」といわれる知識・技能を中心とした狭義の学力に偏重した選抜から、学力の3要素をバランスよく評価する選抜への移行が求められていることによるものである。

では大学は学力の3要素のうち「主体的に学習に取り組む態度」をどのように評価しているのだろうか。これは「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」に比べると、ペーパー試験だけでは評価が難しいということもあり、ほとんどの大学では志望理由書などの書類や面接、もしくはその両方を用いることで評価を行っている。

2.生成AIの波が大学入学者選抜にも到達している

このような状況の中、2022年末に登場した生成AIであるChatGPTは、猛スピードで世界中に広がり、公開わずか2か月で登録者が1億人を突破したと言われている。野村総合研究所が2023年4月に行った調査によると、関東地方の10代男性の利用率は20.0%であった。またJNNが2023年に行った調査では、教育現場やビジネスなどにおいてChatGPTを今後活用すべきかどうかを尋ねたところ、「活用すべき」と回答した人が67%に上ったそうである(福原,2023)。

同時期に大森らが行った調査によると、大学1年生の15.8%がレポート等提出物の作成のために ChatGPT を使ったことがあると回答している。この広がりに危機感を覚えた大学教員も少なくないだろう。実際に多くの大学が課題等に生成AIを使うことに関してのガイドラインを発表することになった。

しかし、河合塾が2023年5月に高校および大学の教員を対象に行ったアンケートによると、「生成AIを、生徒や学生が学習に使うことについてどのようにお考えですか?」という質問に対して「生徒/学生はAIを自由に使うべき」と回答した教員は、大学で23%であったのに対して、高校では35%という結果になり、高校教員の方が生成AIの利用に対して寛容であることがわかった。これには昨今の教員の働き方改革に生成AIの利用がマッチしている部分があり、同時期に生成AIを業務改善や教育活用に利用する実践報告が多くみられはじめたことが影響しているだろう。

次に、選抜という場面に注目してみるよう。2023年以降、就職活動において、評価する企業側だけでなく、志望者向けにも生成AIを用いたエントリーシート作成に関するサービスがリリースされている。実際に2024年卒業予定の就職活動者の18.4%がこれらのサービスを利用していたという報告(長谷川洋介,2023)もあり、この流れが大学入学者選抜の場面に到達するのも時間の問題であると考えられる。

実際に筆者がSNSを通じて大学生~社会人(18~26歳)を対象に2024年10月に実施したアンケートでは、大学受験や就職活動等で受験者が生成AIを活用することについて肯定的な意見は約85%であり、実際に使う可能性が高いと答えた者も60%を超えていた。ちなみに本原稿を執筆している時点でも、WEB上には「大学入試の小論文等に生成AIを賢く利用する方法」のような情報も多数見られ、その中には「学校の多くの先生方も既に生成AIを活用しています」といった記述も見られる。

このような状況もあり、既に大学入学者選抜においてもそれなりの数が生成AIを利用したものが入り込んできていると考えてよいだろう。

3.大学側は入学者選抜で生成AIを使うことを禁止したいが……

では大学側はどのように考えているのか。筆者は4タイプに分けられると考えている。一つ目は完全に利用を禁止しているもので、上智大学や昭和薬科大学などが当てはまる。二つ目が完全には禁止していないものの、そのまま使用するなどした場合は不正行為と認定するとしているもので、山梨大学などが当てはまる。三つ目が、適切にかつ自らの責任において利用する分に関しては許容するというタイプで横浜国立大学や福井県立大学などがこれに当てはまる。そして四つ目が利用等について特に発信していない大学である。また、入試における多面的評価支援システムを開発する河合塾は、出願書類が生成AIで作成された可能性を判定するシステムを開発・リリースしており、生成AIが出力した文章を70%の確率で検出できるといわれている。但し、人が作成しものを生成AIが作成したと判定するケースも5%ほどあることから、この判定結果を入試の評価に活用する際には注意が必要であろう。

こうしたことから、面接とセットにした配点に変更したりすることで、出願書類の得点が合否に直接与える影響を小さくするような工夫を施す大学も出てきている。しかし、大学によっては入試の運営上、志願者全員の面接を行うことが困難な場合もあり、志願者が多い大学や学部学科では第一段階選抜や書類審査という形で出願書類を得点化し、面接に進む受験生を絞るということを行っているところも少なくない。

4.そもそも生成AIが作成した出願書類と使わなかった書類に差はあるのか?

筆者が勤める九州工業大学は前項でいうところの三つ目のグループになる。この結論に至る経緯については割愛するが、我々のグループでは実際に大学入試をイメージして生成AIを用いて作成した書類と、利用しないで作成した書類、受験生が実際に作成した書類を用いて色々な検証を行っている(JSPS科研費24K06084)。今回はそのうち2つの例を紹介したいと思う。

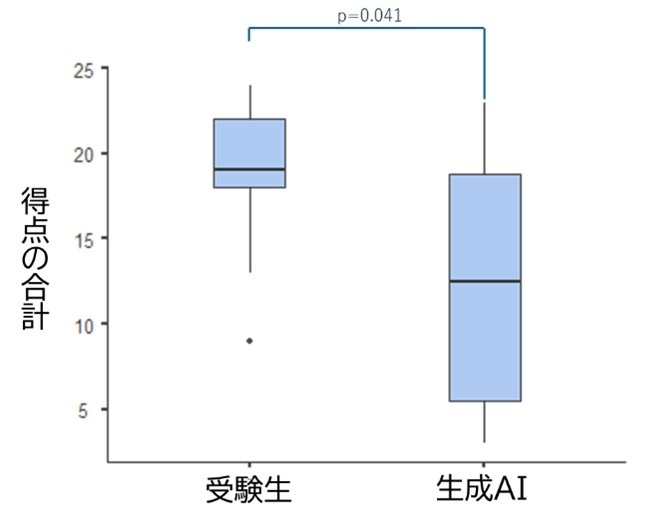

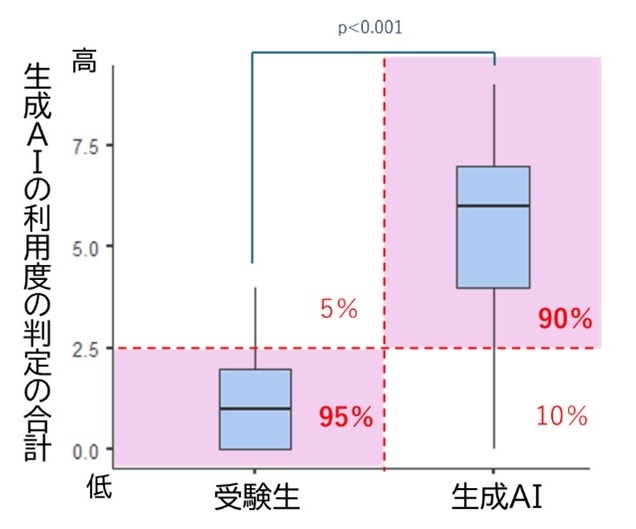

まず、自由度の高い(B5用紙1枚程度のスペースに自由に記述できる)タイプの自筆の事前提出課題について、生成AIの利活用の申告がない受験生の答案と生成AIが作成したものを書き起こしたフェイクの答案とをどちらかわからない状態にして用意し、複数名でルーブリック評価した。その結果、実際に受験生が作成したものの方が、有意に点数が高くなる傾向がみられた(図1)。また評価者も93%の精度で生成AIの利用の有無を評価でき、生成AIを使用していないのに生成AIを利用していると判定されたものは5%であった(図2)。

生成AIで作成したものを個別に見てみると、評価側の経験者(評価の観点を十分に理解している者)が無料版の生成AIの出した案に対して、高得点になるよう、添削するような形でやりとりして完成させたものの得点は合格ラインを大幅に超えていた。一方で有料版の生成AIでも一度だけの指示によるもの、ほぼ丸投げするようなプロンプトで作成したりしたものだけでなく、評価の観点等を十分に理解していない者が作成したプロンプトによるものの得点は合格ラインには達してなかった。このことから、現時点では生成AIの性能よりも使い方に依存していると考えられる。つまり、受験生が生成AIを利用する場合でも、書くべきことをある程度決め、評価の観点を理解してプロンプトを作成する必要があるともいえる。(但し、おそらくそのような受験生は生成AIを使わなくとも合格ラインに達するだろうと予想される。)

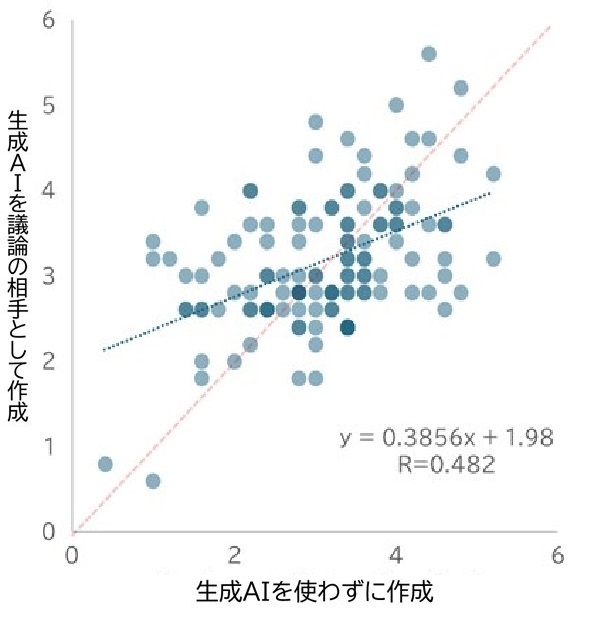

一方、短い文章に関しての研究では異なった結果が得られた。大学生に「生成AIを使わずに作成」「生成AIのみで作成」「生成AIと協働して作成」という方法で、400字程度の志望理由書を作成してもらいWEBフォームに入力してもらった。これを先と同様に複数名でルーブリック評価したところ、3種類の平均点には有意な差は見られなかった。一方で作成者をベースに見てみると、生成AIを利用しないで作成したものと生成AIのみで作成したものには相関がみられなかったが、生成AIを議論の相手として作成したものには正の相関がみられた(図3)。このことから、ルーブリックを工夫することで作成者の能力を測れる可能性があると考えている。

また生成AIっぽさについても評価してもらったところ、最大で75%の精度であり、長い文章に比べると精度が低下していた。また、WEB上で公開されている生成AIチェッカーにかけたときの精度は83%であった。

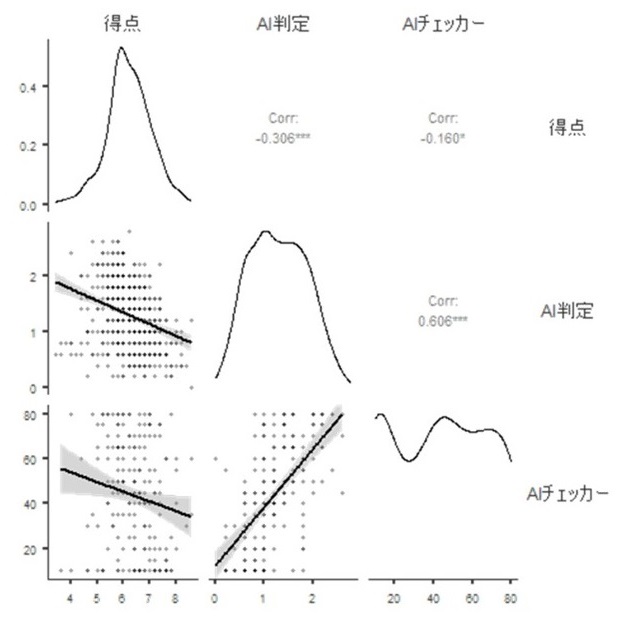

その一方で気になる結果もある。それは、どちらの場合でも、実際に生成AIを利用したか否かに関わらず、評価者が評価する文章に生成AIを利用していると感じると、評価が厳しくなる傾向にあるということである(図4)。そういった意味では、評価者側は「生成AIっぽさ」に対してどこか違和感を持っているのかもしれない。ただ、生成AIの性能はどんどん高まってきており、近い将来これらの差が縮まってくることは容易に想像できる。

5.生成AIの登場で大学入学者選抜は変わるのか?

今でも高校教員は総合型選抜や学校推薦型選抜を受験する生徒に何度も添削指導を行いながら、夜遅くまで添削したり、受験業界が提供している「過去の受験生からのヒアリングで得られた非公開情報」を集めたりしながら指導してきている。そして合格ならまだしも不合格になり、生徒とは別の徒労感を感じる場面も珍しくない(当然ながら筆者もそのような経験をしており、これを書きながらその時の思いがよみがえっている)。

一方で、そもそも多くの大学は従来から、志望理由書をはじめとした出願書類には高校教員の手が入っている前提で選抜してきた。もちろん、この教員の手には「教員ガチャ」とも揶揄される学校や指導者の温度差・指導力の差があることは承知しているだろう。さらに十年ほど前から総合型選抜や学校推薦型選抜に特化した塾も増えてきており、より「他者の手」が入った出願書類の評価をしているのではないだろうか。私は単にここに「生成AI」が加わったとみるのが妥当ではないかと考えている。

また、調査書作成や作文指導に生成AIを活用する事例について調べてみると、WEBや書籍などがたくさん出てくることもあり、受験生が意図しないところで間接的に生成AIを利用している可能性もある。このような状況から、生成AIの普及はむしろ進路指導に関わる教員の差への依存度が小さくなるということを期待できるのではないかとすら思えてくる。さらに大学側も受験生が生成AIを利用することを想定して、出題内容や評価基準等を工夫するようになり、大学入学者選抜の書類選抜においては、単なる作文能力だけではなく、生成AIの利用も含めた情報収集・活用能力の比重が大きくなっていくことだろうと筆者は予想している。

生成AIの普及に伴う社会の変化に合わせて、受験生と大学とがうまくマッチングできるような次代の選抜へと変化させていく必要があるというのが、大学入学者選抜における新たな課題の一つとなる日も近いのかもしれない。

-

大森不二雄 他(2023). 全国の大学生のChatGPT利用実態が初めて明らかに ~大学生のChatGPT利用状況と能力形成への影響に関する調査結果 (速報)~,科学立国のための大学教育変革センター(DBER Center)

-

河合塾(2023). ChatGPT等の生成AIに関するアンケート調査結果概要,Kei-Net Plus

-

木村智志 他 (2024)九州工業大学における多面的・総合的な入試の制度設計検証Ⅱ,大学入試研究ジャーナル (34) 126-133

-

森健・林裕之(2023).日本のChatGPT利用動向(2023年4月時点)~利用者の多くが肯定的な評価~,野村総合研究所デジタルエコノミー,25,56-64.

-

長谷川洋介 他(2023). マイナビ 2024年卒大学生 活動実態調査(5月),マイナビキャリアリサーチラボ

-

福原将之(2023). 教師のためのChatGPT入門. 明治図書

-

古矢一翔・林浩一(2023). 公務員試験対策のための対話型生成AI の活用,情報教育シンポジウム論文集(2023)204 - 209

【引用文献等】

- 関連リンク

-

- J-Bridge System

- 大学入試学会

- 大学教職員の方

これからの大学入試に不可欠な受験生の多面的評価支援ツール「J-Bridge System」のご紹介ページです。

大学入試学会のページです。河合塾も賛助団体として参加しています。

河合塾が大学向けに提供する入試、教育、IRに関わるサービス、そして大学教育に関わる河合塾の調査・研究の成果と、気鋭の高等教育研究者などによるこれからの高等教育をテーマにしたエッセイを紹介しています。

この記事をシェアする