- 2025年03月24日

この記事をシェアする

高等教育レポート Vol.02「高校教育の転換と大学入試のジレンマ」

- この記事のポイント!

-

- 1

- 大学入試における多様化の背景にある高大接続改革

- 2

- 新学習指導要領と高大接続改革

- 3

- 揺れる大学入学者選抜とその対応

2024年度に発足した「大学入試学会」第1回大会公開シンポジウム「大学入試の多様化を考えるー新学習指導要領と総合型選抜の拡大ー」基調講演「高校教育の転換と大学入試のジレンマ」を再構成し、分かりやすくお届けします。

高等教育が迎えている転換期において、大学入学者選抜が抱えるジレンマについての、東北大学 入試センター 教授 宮本 友弘 先生によるレポートです。

東北大学 宮本 友弘 先生

執筆者プロフィール

東北大学 入試センター 教授

東北大学大学院教育情報学教育部修了。博士(教育情報学)。メディア教育開発センター助手、びわこ成蹊スポーツ大学准教授、聖徳大学准教授を経て現職。大学入試学会理事。専門は教育心理学。主な著書に、『児童期の学力の発達に関する縦断的研究』(風間書房,2019年)、『変革期の大学入試』(編著,金子書房,2020年)、『大学入試を設計する』(共編著,金子書房,2021年)、など。

総合型入試については、大学入学者選抜改革セミナーで最新の知見をお届けします。

あわせてご確認ください。

1.大学入試における多様化の現状

中央教育審議会から「高大接続改革答申」(2014年12月22日)が示されてから10年以上が経過した。2025年度入試では、新学習指導要領で学んだ高校生が初めて受験に臨んだ。この間、18歳人口はほぼ横ばいだったが、2021年以降は減少傾向に転じた。一方、大学入学者数は60万人~63万人の間で推移している。こうした中、最近の大学入試の動向は、「多様化」という言葉でしばしば表現されるようになった。

大学入試の文脈における多様化の意味するところは、時代や着目する側面によって異なる。ここでいう多様化とは、直接的には、大学入学者が経る選抜区分の構成比が変わりつつある状況を指す。その契機となったのが、文部科学省が毎年発表している「入学者選抜実施状況」の2021年度の結果である。一般選抜による入学者の占める割合が全体の半数を割ったことが注目された。さらに、2023年度の結果では、学校推薦型選抜および総合型選抜による入学者がはじめて半数を超え、両選抜を象徴する言葉として「年内入試」が使用されて広く取り上げられた(両選抜では大学入学共通テストを課す場合もあるので、年内入試という表現は必ずしも正確ではない)。

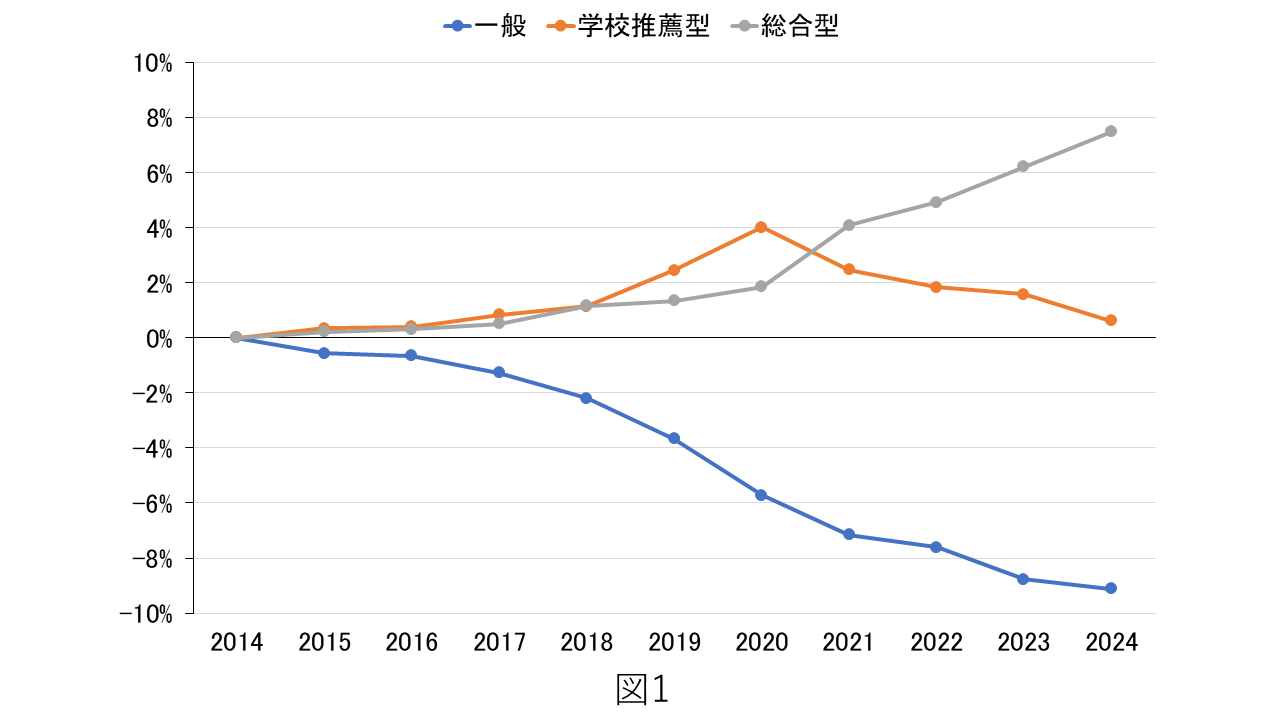

この変化をより明確に捉えるために、2014年度の各選抜区分の入学者割合を基準にして、各年度との差分を示したものが図1である。一般選抜入学者の割合が減少する一方で、対照的に総合型選抜入学者の割合が増加している。両者と比べると学校推薦型入学者の割合の変動は小さい。また、政策的な流れを重ね合わせると、高大接続改革に基づく新制度による入試が始まった2021年度以降、総合型選抜入学者の割合の増加が一層際立っている。なお、図1は全体の変化を示したものであるが、設置者別に見ると、この傾向は私立大学で特に顕著であった。国公立大学でも一般選抜入学者の割合は減少し、総合型選抜入学者の割合が増加しているが、その変化の幅は私立大学ほど大きくない。

2.選抜方法の変容

こうした大学入試の多様化の背景にはいくつかの要因が考えられるが、その1つが高大接続改革である。高大接続改革というと、数年前、文部科学大臣の「身の丈」発言をきっかけに、大学入学共通テストにおける記述式問題の導入と英語民間試験の活用が見送られたことを思い出す人も多いだろう。このため、高大接続改革は頓挫したとの印象を持たれることも少なくない。しかし、これらは改革の一部に過ぎず、大学入試において「学力の三要素」を多面的・総合的に評価するという改革の基本コンセプトは維持されている。

学力の三要素とは、2007年の学校教育法改正時に新たに第30条第2項に明記された「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力その他の能力」、「主体的に学習に取り組む態度」の3つに依拠した学力の構成要素を指す。これらの育成は、表現を多少変えながらも、現在、幼児教育・保育から大学教育までを貫く教育目標となっている。

大学入試に関しては、高大接続改革答申で初めて示され、翌年の「平成28年度大学入学者選抜実施要項」(文部科学省が毎年通知する入試のガイドライン)において、学力の三要素を多面的・総合的に評価する方針が明確化された。その際、第1・第2の要素は「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」と略された。第3の要素は「主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度」と改称され、略称は「主体性・多様性・協働性」となった(ただし、平成29年度版以降はこの略称は用いられていない)。

その後、新制度による2021年度入試から、すべての選抜区分において学力の三要素の総合的・多面的評価が強く要請されるようになった。一般選抜では、「主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度」をより積極的に評価するために、調査書や入学志願者本人が記載する資料の他、エッセイ、面接、ディベート、集団討論、プレゼンテーション、各種大会や顕彰等の記録、総合的な探究の時間などにおける生徒の探究的な学習の成果等に関する資料やその面談等の活用が求められた。一方、学校推薦型選抜及び総合型選抜では、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」を適切に評価するために、小論文等、プレゼンテーション、口頭試問、実技、各教科・科目に係るテスト、資格・検定試験の成績等のうち、少なくともいずれか1つの活用が必須化された。

この結果、各選抜区分で活用される選抜資料の範囲が広がり、評価内容が複雑化するとともに、選抜区分ごとの基準の違いが曖昧になりつつある。さらには、倉元(2022)が指摘するように、各大学が選抜資料の独自性を競う状況が生じてもいる。特に、公募制の総合型選抜は募集人員に明確な上限が設けられていないことから、各大学の裁量で拡大しやすい。このようにして、高大接続改革は、選抜制度の柔軟性を高める一方で、選抜区分ごとの明確な区別を難しくし、総合型選抜の拡大を招く一因となったと考えられる。

3.新学習指導要領と高大接続改革

現在の大学入試の多様化を考える上では、高等学校において2022年度から実施された新学習指導要領にも目を向ける必要がある。新学習指導要領では、学力の三要素を発展させた「資質・能力の三つの柱」が育成目標として掲げられた。それに併せて、指導要録における観点別学習状況の評価は4観点から3観点に変更され、高等学校でも記載が義務づけられた。前回の改訂では学力の三要素との整合性が十分に図られなかったが、今回の改訂では完全対応を実現した。

以上に加えて、新学習指導要領では、高大接続改革を強く意識したものとなっている。改訂の出発点となった2014年の文部科学大臣の諮問では、「高等学校教育について、中央教育審議会における高大接続改革に関する議論や、これまでの関連する答申等も踏まえつつ」とある。

これを受けて中央教育審議会が2016年に出した答申では、高大接続改革について複数箇所で言及されている。その中でも、今回の改訂について「高大接続改革の実現を目指して実施されるものである」と記されており、高大接続改革との関係が明確になっている。また、高大接続改革答申等を引用しながら、「大学入学者選抜に向けた対策が学習の動機付けとなりがちである」、「現状の大学入学者選抜では、知識の暗記・再生や暗記した解法パターンの適用の評価に偏りがちである」、「一部のAO入試や推薦入試においては、いわゆる学力不問と揶揄されるような状況が生じている」、「高等学校における教育が、小・中学校に比べ知識伝達型の授業にとどまりがちである」と、高校教育に対する批判と、その原因として大学入試の影響が強調されている。

大学入試が高校教育に悪影響に及ぼしているという見立ては、大学入試を変えれば高校教育も変わるという発想につながる。この発想の根底には、試験の内容や形式が指導法や学習法に影響を及ぼす「ウォッシュバック効果(washback effect)」あるいは「波及効果」と呼ばれる考え方がある。この視点は、まさに、高大接続改革のもう1つの基本コンセプトでもあった。大学入試で学力の三要素を多面的・総合的に評価することで、高校教育は、資質・能力の三つの柱として拡張された学力の三要素の育成に邁進することになり、結果として、新学習指導要領の理念の実現へとつながるのである。

4.揺れる大学入試

佐々木(2022)によれば、これまで学習指導要領は、大学に接続する視点を欠いて改訂されてきたという。このため、大学は、学習指導要領の改訂のたびに、入試で課す教科・科目と出題範囲の変更を余儀なくされてきた。しかしながら、前述の通り、新学習指要領では高大接続改革と密接に連携し、学力の三要素を基盤に据えた接続を図ろうとしている。

こうした動きの中で、「大学入試のあり方に関する検討会議」もまた、この方向性を推し進める役割を果たしている。2021年7月に公表された「提言」では、「大学入学者選抜に求められる原則」として、「原則1:当該大学での学修・卒業に必要な能力・適性等の判定」、「原則2:受験機会・選抜方法における公平性・公正性の確保」、「原則3:高等学校教育と大学教育を接続する教育の一環としての実施」の3つが示された。なお、これらの3つの原型は、従来から「大学入試の三原則」として知られており、いわゆる「四六答申」(文部省,1971)にも「適切な能力の判定」、「公平性の確保」、「下級学校への悪影響の排除」という形で示されている(文献によって各原則の表現に違いがある)。

「提言」で示された原則3では、大学入試は「高等学校学習指導要領の考え方と齟齬を来すことのない選抜に改善していく必要がある」と明記されている。「四六答申」では、これに相当するものを「下級学校への悪影響の排除」と表現し、ウォッシュバック効果を念頭に置いていた。しかし、原則3の考え方は、「大学入試を変えれば高校教育が変わる」から、いわば「高校教育にあわせて大学入試を変える」へとシフトしたことがうかがえる。

このシフトは、選抜方法の変容を余儀なくさせ、総合型選抜の拡大を後押ししていると考えられる。新学習指導要領が告示された時期から、改訂の理念やポイントは喧伝され、高校教育は転換しつつある。大学は、高校教育の動向を注視しながら、例示された多様性に富んだ選抜資料メニューから何を選択するかに腐心している。

-

倉元直樹(2022).大学入試の多様化、その終着点はどこに? 現代思想,50 (12),138-147.

-

文部省(1971).今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について 中央教育審議会答申 大蔵省印刷局

-

佐々木隆生(2022).大学入試の変遷と多様化 大阪大学高等教育・入試研究開発センター(編) 未来志向の大学入試デザイン論(pp.32-51)大阪大学出版会

【引用文献】

-

本稿は、第40回東北大学高等教育フォーラム/大学入試学会 第1回大会 公開シンポジウム「大学入試の多様化を考える―新学習指導要領と総合型選抜の拡大―」(2024年9月27日)において、基調講演「高校教育の転換と大学入試のジレンマ」として発表した内容を再構成したものである。

付記

- 関連リンク

-

- J-Bridge System

- 大学入試学会

- 大学教職員の方

これからの大学入試に不可欠な受験生の多面的評価支援ツール「J-Bridge System」のご紹介ページです。

大学入試学会のページです。河合塾も賛助団体として参加しています。

河合塾が大学向けに提供する入試、教育、IRに関わるサービス、そして大学教育に関わる河合塾の調査・研究の成果と、気鋭の高等教育研究者などによるこれからの高等教育をテーマにしたエッセイを紹介しています。

この記事をシェアする