- 2025年06月10日

この記事をシェアする

高等教育レポート Vol.03令和8年度入学者選抜実施要項を読み解く

~学力試験の要項対応を考える~

- この記事のポイント!

-

- 1

- 令和8年度大学入学者選抜実施要項の概略

- 2

- 年内入試での学力試験で示された課題

- 3

- 今からでも間に合う年内入試学力試験の要項対応

1.令和8年度大学入学者選抜実施要項の概略

令和7年6月3日に、文部科学省より令和8年度大学入学者選抜実施要項が公表されました。

今年度の実施要項に添えられた通知では、昨年度の入学者選抜での要項違反が多数あったことを指摘し、実施要項で定める試験期日等の遵守が強い口調で訴えられています。特に総合型選抜と学校推薦型の年内入試を実施する場合についての注意を強く喚起しています。

前年度要項からの変化に焦点を当てた今年度要項の特徴を、以下の3点にまとめました。

- (1)学校推薦型選抜における推薦要件具体化の求め(第3 入試方法 (3))

- 特定の大学・学部等で教育を受けるにふさわしい能力・意欲・適性等を有する入学志願者を高等学校長が判断するものであることから、推薦要件を可能な限り具体的に設定し、募集要項等に示すよう求めています。この具体の検討を助けるため推薦書のイメージ例を示しています。

- (2)総合型選抜及び学校推薦型選抜での教科・科目に係る個別テストの条件付き容認(第4 試験期日等 2 (1))

- 教科・科目に係る個別テストの試験期日は、令和8年2月1日から3月25日までの間とし、総合型選抜及び学校推薦型選抜については、令和8年2月1日よりも前に教科・科目に係る個別テストを実施する場合には、調査書等の出願書類に加え、第6の3又は5に掲げる評価方法と必ず組み合わせて丁寧に評価することを求めています。そして、高等学校教育に対する影響や入学志願者に対する負担に十分に配慮する旨を付け加えています。

- (3)外国で学校教育を受けた受験生への門戸拡大(第5調査書 5 (2))

- 外国での12年の学校教育課程の修了、またはこれに準ずるものとして、文部科学大臣が指定する資格に、インターナショナルAレベルとヨーロピアン・バカロレア資格が追加されました。これらを含む指定資格の取得者は、その試験等の成績証明書をもって調査書に代えることができます。

今年度要項で伝えられている内容と通知に込められたメッセージを考えると、1と2を通じて、年内入試での教科・科目に係る個別テストの実施も含め、選抜区分の趣旨を汲み取った多面的で丁寧な評価の実施を求めている文部科学省の強い要望が伝わってきます。今年度要項での「教科・科目に係る個別テスト」という表現は、昨年度要項での「個別学力検査」というやや抽象的な表現から置き換えられたものです。このことからも、注意を喚起したい対象をより具体的に表現し、要望をしっかり伝えようとする文部科学省の姿勢が垣間見えます。

2.年内入試での学力試験につきつけられた課題

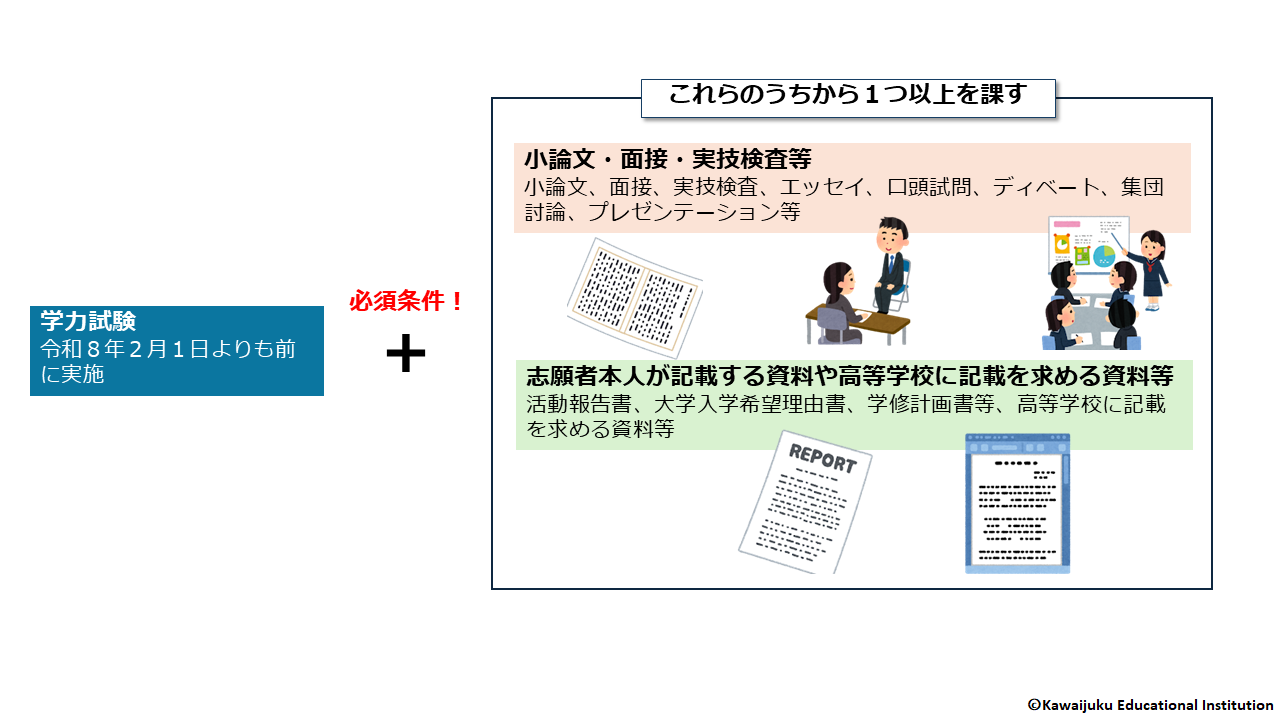

前項では、前年度要項からの変化に焦点を当てた今年度要項の特徴の2つめとして、総合型選抜及び学校推薦型選抜での教科・科目に係る個別テストの条件付き容認を指摘しました。その条件とは、教科・科目に係る個別テストの試験期日が、令和8年2月1日よりも前に実施する場合には、調査書等の出願書類に加え、第6の3又は5に掲げる評価方法と必ず組み合わせて丁寧に評価するというものです。ここで条件とされている第6の3および5を簡単にまとめると以下のとおりです。

- 第6の3 小論文・面接・実技検査等の活用

- 小論文・面接・実技検査等には、小論文、面接、実技検査、エッセイ、口頭試問、ディベート、集団討論、プレゼンテーション等があり、これらを活用した評価方法を指します。

- また、これらの評価を令和8年2月1日よりも前に実施する際には、専ら教科・科目に係る知識等を問うことにならないよう留意を促しています。

- 第6の5 志願者本人が記載する資料や高等学校に記載を求める資料等の活用

- 志願者本人が記載する資料には、活動報告書、大学入学希望理由書、学修計画書等があり、これらや高等学校に記載を求める資料等を活用した評価方法を指します。

- また要項では、志願者本人が記載する資料や高等学校に記載を求める資料等については、編集可能な様式のデータファイルをダウンロード可能とすること等により、資料を作成する者の負担軽減に努めることを推奨しています。

今年度実施する総合型選抜及び学校推薦型選抜、いわゆる年内入試で教科・科目に係る個別テストを実施する場合には、小論文、面接、実技検査、志願者本人が記載する資料(活動報告書、大学入学希望理由書、学修計画書等)の提出、高等学校に記載を求める資料等の提出のいずれか1つ以上を必ず課し、教科・科目とは重ならない観点で評価する必要があるということです。

3.今からでも間に合う年内入試での学力試験の要項対応

もし令和7年6月中旬の現時点で、年内入試で学力試験を計画していて、その設計が要項に対応したものでなかった場合には、至急要項への対応を検討する必要があることは言うまでもありません。ましてや文部科学省が通知の中で要項の遵守を強調していたことを考えれば、なおのことではないでしょうか。

それでは、これから今年度実施に向け、要項への対応を検討しなければいけない場合の、年内入試での学力試験の実施について考えてみます。

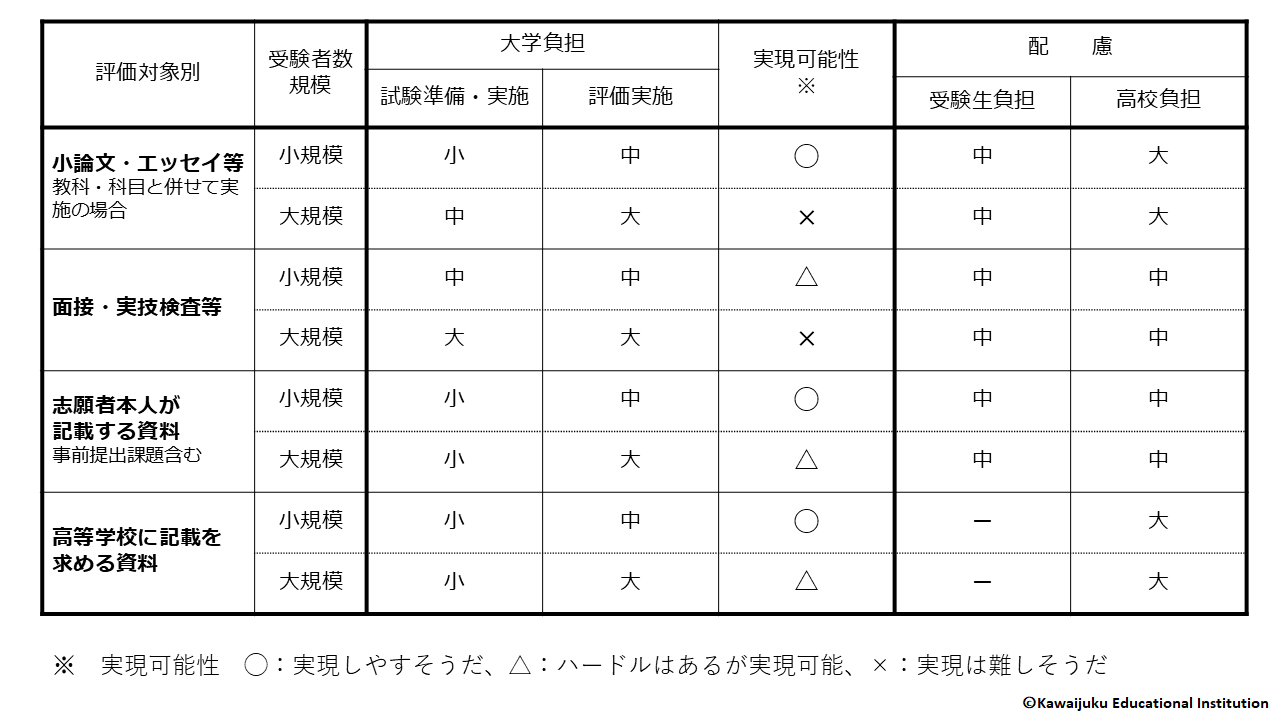

まず小論文・面接・実技検査等の活用についてはどうでしょうか。ここに含まれるものは、いずれも受験生に大学キャンパスなどの試験会場に足を運んでもらって実施する必要があります。学力試験当日に併せて実施することで、学力試験とは別日に実施するよりも、会場まで足を運ぶという意味での受験生への負担は軽減できそうです。しかし実現可能性という意味では、受験生に課す課題の種類によってそれぞれ難しい点はありそうです。小論文やエッセイの場合、学力試験の後に同じ場所で実施できます。しかしそれらの評価業務は受験者数の規模によってその実行可能性は左右されそうです。受験者数が比較的小規模であれば、機動的に評価体制を用意できるのかもしれませんが、大規模であればそうもいきません。一方、面接や実技検査、口頭試問、ディベート、集団討論、プレゼンテーション等の場合、特に受験者数が大規模の場合には、試験の設計、実施体制の構築が大きな課題になりそうです。何よりこれらを短期間で検討しなければいけない点も大きな課題です。

次に、志願者本人が記載する資料や高等学校に記載を求める資料等の活用について、その実行可能性を考えてみます。まず高等学校に記載を求める資料の活用については、高等学校に課す負担への配慮が要項に記されていることを考えれば、憚られるところだと考えられます。特に学校推薦型の場合、推薦書に加えてさらに提出書類の作成を高等学校に課すことは、負担の追加になりますのでなおのことではないでしょうか。

そして、結論めいてしまいますが、受験生への負担に配慮しながら、志願者本人が記載する資料を出願時に提出してもらい、これを丁寧に評価すること、これが最も実現可能性の高い要項への対応ではないでしょうか。具体的には、活動報告書、大学入学希望理由書、学修計画書等を提出してもらうことになります。ただし、これを紙で提出してもらう場合、特に受験者数が大規模な場合には、従来想定していなかった書類整理という大がかりな作業工程が必要となることで、入試部門での評価に向けての作業が極めて膨大なものとなりそうです。これに対応するためには、WEB出願システムの利用と併せて、オンラインでのデータファイルの提出の方法、そこからスムーズな提出書類の評価の進め方を検討し、選抜区分の意義を踏まえつつ効率的な業務プロセスのあり方を検討する必要があるものと考えられます。

そこで、河合塾としましては、多面的・総合的評価支援システムJ-Bridge Systemをこの機会にご活用いただくことを提案します。本システムは、現在ご利用のWEB出願システムと連携させて利用するもので、志願者本人が記載する資料に関わる設問を大学様の意のままに設定できる上、受験生が資料提出後、これをオンライン上で確認、評価することができます。さらに汎用システムを提供するサービスであるため、導入時のシステム開発は必要ありません。ゆえに長期間の開発期間も必要ありません。ご利用費用も可能な限り安く抑えております。

受験生にとっては、パソコンはもちろんのこと、スマートフォンでも提出資料を編集、提出までできる親和性の高いシステム、また大学様にとっては、受験生に提出してもらった資料を丁寧に評価できるよう評価設計と評価作業がしやすいシステムとなっています。

今年度の年内入試での学力試験の実施にあたって、要項への対応をこれから検討しなければならない場合には、是非、J-Bridge Systemの活用をご検討いただけましたら幸いです。ご検討にあたってのご相談にも応じておりますので、まずはご一報ください。

河合塾 教育研究開発部 高大接続推進チーム / システム運用チーム

学力の評価・育成や教育手法・教材などについて、調査・研究・実践を常に繰り返すことで、時代に即した教育を追究し続けています。

文部科学省通知に対応するためのサービス「J-Bridge System」をあわせてご確認ください。

J-Bridge System- 関連リンク

-

- J-Bridge System

- 導入大学 活用事例集

- 大学教職員の方

これからの大学入試に不可欠な受験生の多面的評価支援ツール「J-Bridge System」のご紹介ページです。

「J-Bridge System」を活用し、効率的かつ合理的に入試業務に対応する大学の事例集です。

河合塾が大学向けに提供する入試、教育、IRに関わるサービス、そして大学教育に関わる河合塾の調査・研究の成果と、気鋭の高等教育研究者などによるこれからの高等教育をテーマにしたエッセイを紹介しています。

この記事をシェアする