- 2025年10月22日

この記事をシェアする

高等教育レポート Vol.04全国高等学校長協会会長インタビュー

~学力試験主の年内入試実施予定の大学に伝えたいこと~

全国高等学校長協会会長

東京都立三田高等学校校長 内田 隆志 先生

執筆者プロフィール

全国高等学校長協会 会長

東京都立三田高等学校 校長

私立高校の勤務を経て、東京都立白鴎高校教諭。 専門は理科「生物」。東京都立総合工科高校副校長、東京都教育庁地域教育支援部兼指導部主任指導主事、都立浅草高校校長などを経て、2023年4月から東京都立三田高校校長。2024年5月に全国高等学校長協会会長に就任。

年内学力入試について、大学入学者選抜改革セミナーで最新の知見をお届けします。

あわせてご確認ください。

1.高校の先生方にとっての大学入試とは

全国高等学校長協会(以下略称:全高長)注1会長としては、公平・公正というところが一番重要だと思います。そして、今までずっと高大接続改革に取り組んできて、大学が高校に求める力を、高等学校の教育課程を通して育成するために、どんな工夫をしたらいいのかということをいろいろ考えてきました。入試は、大学の求める高校生の現状を図る手段です。私たちは、そこで求められるクオリティに高い関心を持っています。高校の担任の先生や進路指導の先生は、生徒の将来、適性、希望、どんなことを学びたいのか、どんな環境で学びたいのか、そして自分がどういう将来を見据えて成長して行きたいのかということを踏まえて、キャッチボールをしながら生徒を導いていくものです。こうしたプロセスを経て進路を決定し、その目標を目指して学習を促すというところが、目指す進路指導であり、高校にとっての大学入試であると考えています。

従来の一般選抜メインの時代には、大学入学共通テストを皮切りに、2、3月と私立大学の入試、国公立大学の入試と展開されてきました。高校3年生の授業については12月まではしっかりあり、加えてその先の2月までの期間で学力はかなり伸びます。特に最後の追い込みで、私たち教員が提供する授業、試験、対話を通じ、生徒自らが考えることで知識・技能だけではなく思考力・判断力・表現力も含めて、学力がグッと上がる生徒を、私たちは数多く見てきました。

入試での学力試験が前倒しになると、生徒が今まで注入してきた知識を頭の中で噛み砕き、自分の物にするための成長の期間が、短くなってしまうという危惧があります。大学がずっと悩まされてきた就職活動の早期化と非常に似ていると思います。これにより、大学での学修量、経験量の減少に、大学の先生方ご自身もすごく悩まされてきているのではないでしょうか。こうした大学での学修成果への疑義に繋がりかねない状況と同じことを、今度は大学が高校にも強いろうとしている状況に疑問を持っています。このことについては、大学入学者選抜協議会(以下略称:協議会)注2でも発言をしましたし、大学が加盟しているいくつかの団体に宛てた私たちの意見書でもお伝えしました。

大学選びについては、単に偏差値が高ければ良いということではなく、何よりもクオリティの高い学びを生徒達も保護者も高校も求めていると思います。その指標の1つが偏差値なのだと思います。クオリティの高い教育環境を提供している大学は、受験生の競争がそれなりに発生し、偏差値も高くなると思います。こうした基本的なことを考えれば、大学は、高校、生徒に安易に進路を決めたり早期に学力完成を求めたりするなど無理を強いる入試システムを取り入れる必要はないわけです。

また大学入試では、良い問題を作っている大学と、首を傾げたくなるような問題を作っている大学があり、そこにはまさに大学入試のクオリティともいうべきものがあります。入試問題には大学の先生方の底力のようなものが表現されているので、我々高校側としては受験指導をする中で、問題を通じてその値踏みをさせて頂いているという部分もあります。入試問題を作り切れない、あるいは入試のシステムで勝負せざるを得ないということがあるとしたならば、非常に悲しいことだと思います。

2.大学入試のあるべき姿についての意見

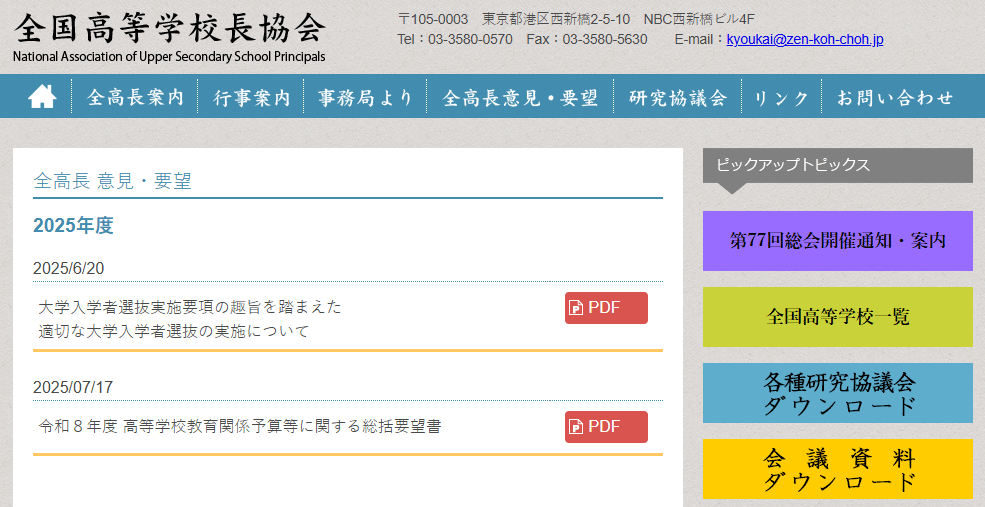

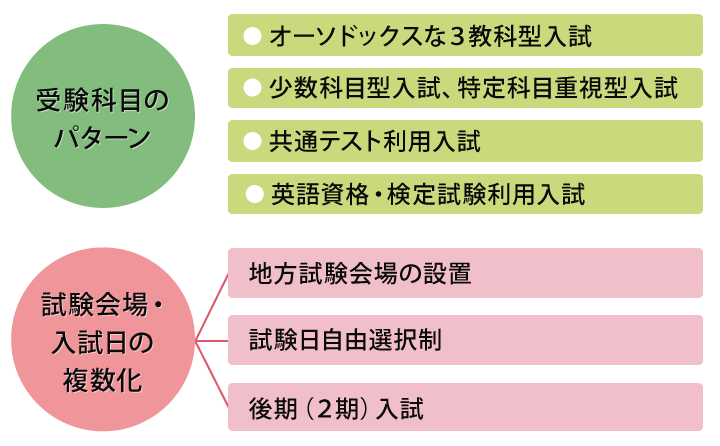

従来、一般選抜では、教科学力を確認するための学力試験が中心になってきましたが、高大接続改革の中で言われてきたのは、さまざまな可能性、潜在能力、非認知能力などと言われたりしますけれども、そうした力をどう測っていくのかということです。高等教育での学修、研究であるとか、ゼミであるとか、グローバルな視点での学びなどに耐えうる人材をどう選抜できるようにするのかということです。日本の人口が減少していく中で、大学についても、留学生と日本人が同じ土俵で競争する、すなわち日本人だけが学力試験でという時代が終わりつつあるということが久しく言われています。その対応への1つの形が総合型選抜です。

受験生の可能性や適性、非認知能力など、学力試験では測ることができない力を測るのであれば、当然時間がかかるのだと思います。総合型選抜では、対話型の選抜手段も必要となるので、 大学が2月に一般選抜と同じく実施するのは難しいと思います。 高校側にとっても同じで、2月に一般選抜と総合型選抜とを同時に実施されてしまうと、それまで着実にさまざまな形で頑張ってきた生徒が、いきなり2月の試験で総合型選抜を受けて不合格が出てしまうと、挽回が難しく、浪人せざるを得なくなってしまいそうです。しかし総合型という形で早い段階で実施し時間をかけて選抜してくれれば、仮にそれに不合格になったとしても、2月の一般選抜に向けてラストスパートをかけられる時間が残されますから挽回できる可能性もあります。そうした意味では、時期がずれていることで複数の選抜を受験できるチャンスがある現在の入試制度は良いと思っています。

今まで通りの一般選抜も大切、一方で、目に見えないさまざまな力をはじめとした高等教育の中で求める力を丁寧に測っていくためには、総合型選抜も大切だと考えています。各大学がテーマを提供して、それに受験生がエントリーして答えていくような総合型選抜という入試制度は意義深いのではないでしょうか。一方で、一部の大学はこれを勘違いして、総合型選抜あるいは学校推薦型選抜を一般選抜と同じように考えてしまっている点が、現在、私たちが問題視している点です。

長年かけて調整してきた結果が現在の入試制度であり、総合型選抜、学校推薦型選抜、そして一般選抜の現入試制度下での実施時期は適切だと考えています。ただ近年の風潮として、学力試験による年内入試、学校推薦型が関西圏でずっと実施されてきて、これが関東にまで波及し、総合型、学校推薦型を問わず、なし崩し的に広がりつつあります。大学側からの大学入学共通テストの実施時期の前倒しの提案に対しては、かねてより高校側として、「これについては勘弁してほしい」ということを伝えてきたにもかかわらずです。高校、受験生にとっては不幸なことであり、私たちはこうした現状を大変憂慮しています。

3.年内入試での学力試験実施への考え

全高長内組織の都道府県高等学校長協会長会議や大学入試対策委員会注3では、協議をしたりアンケートをとったりする機会があります。年内入試での学力試験実施について私たちが発信する意見書や考え方について、異を唱える関西圏、西日本の校長先生はいらっしゃいません。よくマスメディアなどでは、現場の声という形で「今まで関西圏で実施されてきた入試のやり方について、なぜ今更抗議をするのか?」という先生の声が掲載されているのですが、校長先生方からは「今までやってきた入試のやり方を変更されては困る」という話は出てきていません。「これについて意見はありますか?」と確認をとってきましたが、異論は一切ありませんでした。趣旨を理解してもらえているのだと思っています。

私たちが申し上げているのは、総合型選抜が好ましくないということではなく、総合型は総合型として一般選抜とは異なる選抜方法として有用である前提のもと、ただし、一般選抜と同じく学力試験を主とした選抜を総合型として前倒しで実施することについては、高校教育を圧迫することになるので好ましくないということです。これが全国規模に広がりつつあるということについて最も危惧しています。

総合型選抜の趣旨というのは、その大学で求める力を有する入学者を獲得するための選抜であるべきだと考えています。ところが学力試験を主とした年内入試を実施する一部の大学が、他の大学にも同種の入試をやろうと声掛けをしたり、ここぞとばかりに、これを模倣する大学も出てきたりしています。この結果、こうした入試の実施を予定する大学が、2025年8月現時点で私が認識している限りで合計23大学増え注4、決して好ましい状況ではありません。現状を踏まえると、早期学力試験については容認できないという旨を、協議会などを通じて改めて伝えざるを得ないと考えています。大人の論理で生徒が振り回されている状況で、生徒がかわいそうだという思いもあります。

学力試験を主とした年内入試により、早く大学が決まれば生徒も高校もその後がラクです。大学入試がラクになるのは、良い様に見えて実は全く良くないと思います。勉強しなくてもいいようなことを総合型でも言われ始めています。一方で、ほとんどの入試が一般選抜ではなくて総合型と学校推薦型に移行しつあるという極端なことを、一部の受験産業界の企業が言い始めています。そして、その対策指導で生徒を集め始めています。今まで模索し続けてきた学力は必要ありませんなどと、どの口が言っているのだと思います。勉強できない学生、学ばない学生を大学は欲していないはずです。

- 注1

-

全国高等学校長協会(略称:全高長)

本協会は、高等学校、中等教育学校及び高等部を置く特別支援学校の教育の振興を図ることを目的とし、部会及び都道府県の公・私立の高等学校長協会をもって構成される。高等学校、中等教育学校及び高等部を置く特別支援学校の校長若しくは校長事務取扱者を正会員とする。

サイト 全国高等学校長協会 - 注2

-

大学入学者選抜協議会(略称:協議会)

高等学校教育と大学教育との円滑な接続を図る観点から、大学関係団体及び高等学校関係団体の連携協力のもと、毎年度の大学入学者選抜の実施方法・日程や大学入学共通テストに関する事項のほか、中長期的かつ継続的な対応が必要となる事項等について協議を行い、大学入学者選抜方法の一層の改善を推進するための協議会。

サイト 文部科学省 大学入学者選抜協議会 - 注3

-

大学入試対策委員会

全国高等学校長協会内に設置されている研究協議会の1つ。

サイト 全国高等学校長協会 大学入試対策委員会 - 注4

-

「合計23大学」の参考

「大学の「年内学力入試」増加、首都圏の私立大23校が新たに導入…「事実上の入試前倒し」批判も

読売新聞. 2025-07-26, 読売新聞オンライン,(参照 2025-08-05)

4.実施要項作成にあたって協議会で意見したこと

協議会に提出した団体意見注5は、非常に短い期間でとりまとめる必要があったので、全高長の機関で大学入試対策委員会という委員会があり、ここで全高長の意見集約をし是正を求める意見書として提出しました。

学力については担保するようにという話は文部科学省からも発信されています。令和8年度大学入学者選抜実施要項にも記載されていますが、この部分だけを切り取って学力試験を主とした年内入試が認められたと誤解している大学があります。しかしその趣旨は、学校推薦型は高校での学びを大切にして高校から推薦される生徒のための選抜、総合型選抜はその大学のアドミッション・ポリシーにしたがって、その大学での学びに必要なさまざまな力を、面接、小論文、研究課題などを組み合わせ評価する選抜であったはずです。総合型選抜で学力試験を主に評価するということであれば、一般選抜と何ら変わりません。

一般選抜でできることをあえて前倒しする必要はないということが私たちの主張であって、学力試験をやることが悪いと言っているわけではありません。むしろ一般選抜でしっかり実施してほしいですし、年内入試で学力を問うのであれば、大学入学共通テストを課せば良いのではないかということを、これまでも発信してきました。

2025年7月31日時点では学力試験を主とした年内入試の実施を表明していますが、学力試験以外で課す内容の配点や評価について判然としない公表が散見されます。これについては、ルール違反の入試を実施し、突っ走ることで世間の評判を落としたくはないという大学の本音が垣間見られるように思います。昨年最も危惧したのは、いくつかの大学が学力試験による年内入試を実施することによって、それら以外のいくつもの大学がこれに参入しそうな動きがあったことです。これを食い止めるために早い段階で協議会を開いてもらい、この動きにある程度の歯止めをかけられたことは収穫であったと思います。しかし、先に述べたように、まだ安心できる、納得のいく状況にはなっていません。

5.学力試験主の年内入試志願を希望する生徒への指導

学力試験を主とした年内入試に出願したいという生徒からの相談があった場合には、生徒自身がどういう戦略で受験を進めていくのかということを含め、対話しながら確認します。特に思慮なく早く合格をもらえるので受験してみたいという申し出の場合には、本人のためにはならないのではないかと考えています。本当に自分がやりたいことと受験先が一致しているのか、マッチングしているのかということを生徒に考えてもらいたいと思います。

学力試験を主とした年内入試を実施する大学や選抜区分について、「こういうところを受験しておけば滑り止めになるよ」ということを積極的には指導はしていません。昨年は、学力試験による学校推薦型に関心を示す生徒はさほどいませんでした。保護者の方も、早い時期に入試を行うということは、早い時期に入学金を支払う必要があるということをわかっているということもあるのかもしれません。

6.学力試験主の年内入試実施予定の大学に伝えたいこと

高校側、教員と受験生にとって、急激に入試制度が大きく変わることは非常に不安なことです。しかし、制度が変わらないことが不安だということを理屈にして、高校での教育を蔑ろにするような制度がなし崩し的に導入されてしまうことは、急激な制度変更よりもさらに不安を感じさせることだと思います。大学自身がどんな生徒に入学してほしいのかということを念頭において、受験生が壊れてしまわないように、工夫をして入学者選抜を実施してほしいと思います。少しずつ水温が上がっていき、気づいたら茹ってしまっているのが今の現状で、その中でいわば、ゆでガエルのようになってしまっているのが今の大学入試です。「関西圏では学力試験による年内入試を30年来実施してきたのになぜ今更?」というのがまさにその状態のことだと思います。受験生を集めやすい入試を目指した結果、こうなってしまったというのは言い訳でしかありません。

大学入試を通じて発信される情報は、大学から受験生に向けてのメッセージであると同時に、高校に対してのメッセージであると思います。文部科学省と協議会が話し合って大学入学者選抜実施要項を作成しています。各大学ではこの実施要項に基づいて入学試験要項を作成しているはずなので、実施要項やその趣旨に則らない選抜については、2年前ルールにかかわらず修正をすべきだと考えています。「2年前ルールがある上、すでに発表してしまったから訂正できません」などと、誤りがあるのに修正しない大学があることに驚いています。大学は大元のルールを大事にし、その趣旨に合わないルール違反は修正すべきです。ルール違反を是正したからと、その大学を批判する受験生などいないはずです。

7.これからの大学入試について望むこと

大学が実施する入試について、現在私たち高校が悩む状況を汲み取った、評価制度のようなものがあるといいと思います。大学の認証評価制度の中でも、その大学がルールに違反した入学者選抜を実施していないかを厳しく評価してほしいと思います。また、文部科学省が良い入試事例を紹介していますが、工夫した入試など、他の大学にとって参考になるような事例をさらに広く知らしめられるような発信があるといいと思います。同時に、ダメな事例、ルール違反の事例も発信してほしいです。

教育についても、これからは国際競争力が求められていくと思います。国内の競争ばかりに目を向けていくと国内で牽制しあって共倒れになりかねません。国際競争力をつけるために、高校教育と大学教育の両方を大切にするような高大接続の理念を前面に出した入試を実現してほしいと思います。教育にはお金もかかるし時間もかかりますが、これを避けて、安易な手法で大学入試を考えてしまうと、何も得るものはないはずです。あえて苦労ばかりをする必要はありませんが、人間はついラクな方、安易な方に流される傾向がありますから、そうならないように気をつける必要があると思います。

- 注5

-

「協議会に提出した団体意見」の参考

大学入学者選抜協議会(第17回)配付資料【資料1-2】「大学入学者選抜における個別学力検査の試験期日等について(各団体からの意見)」19-23ページ

河合塾 教育研究開発部 高大接続推進チーム / システム運用チーム

学力の評価・育成や教育手法・教材などについて、調査・研究・実践を常に繰り返すことで、時代に即した教育を追究し続けています。

文部科学省通知に対応するためのサービス「J-Bridge System」をあわせてご確認ください。

J-Bridge System- 関連リンク

-

- J-Bridge System

- 導入大学 活用事例集

- 大学教職員の方

これからの大学入試に不可欠な受験生の多面的評価支援ツール「J-Bridge System」のご紹介ページです。

「J-Bridge System」を活用し、効率的かつ合理的に入試業務に対応する大学の事例集です。

河合塾が大学向けに提供する入試、教育、IRに関わるサービス、そして大学教育に関わる河合塾の調査・研究の成果と、気鋭の高等教育研究者などによるこれからの高等教育をテーマにしたエッセイを紹介しています。

この記事をシェアする