- 2023年04月06日

- (2023Guideline4・5月号より)

この記事をシェアする

東京医科歯科大学×東京工業大学東京科学大学でめざすもの

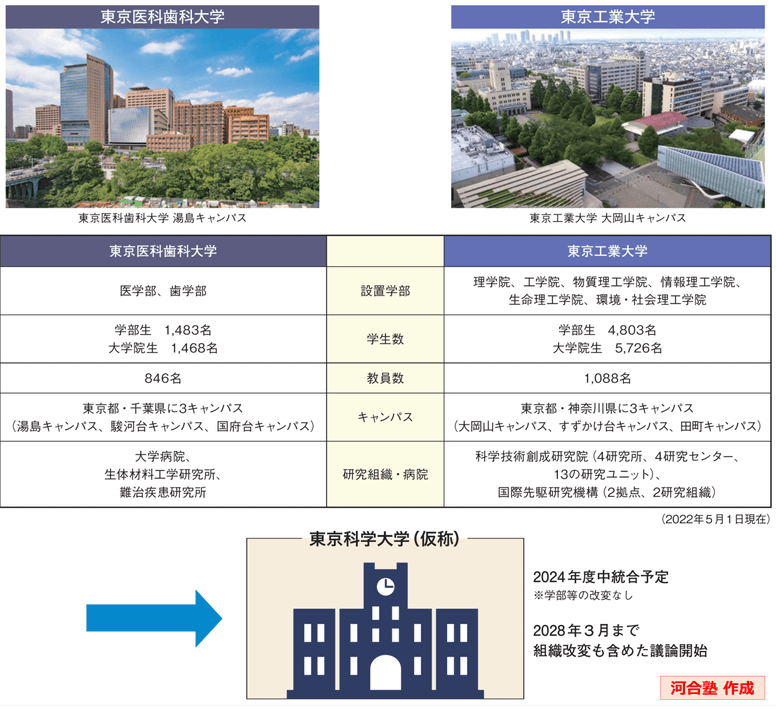

東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、2024年度中を目途に「東京科学大学(仮称)」としてスタートを切る。世界水準の研究力を持つ2つの指定国立大学法人が一緒になることで、どんな大学に生まれ変わろうとしているのか。東京医科歯科大学の田中雄二郎学長と、東京工業大学の益一哉学長のお二人に話を聞きました。

日本の地盤沈下への危機感を背景に

現状を打破するための解決策を模索

—どのような背景から統合へのお考えが生まれてきたのでしょうか。

田中 日本は経済成長率が低く、高等教育に関しても大学ランキングや論文数など研究力を示す指標が年々低下しています。その状況を何とか打ち破りたいとは思うのですが、東京医科歯科大学(以下、医科歯科大)だけでは限界があります。医歯学は他分野との連携が重要になっていますし、資金力も、新しい施設を建設する土地も限られているからです。

加えて、本学の附属病院が新型コロナの重症患者を東京都で最も多く受け入れてきた経験から、社会に貢献することが大学の大きな存在理由であることも痛切に感じるようになっていました。その結果、日本の大学の教育研究の質を高め、今後もより社会に貢献できる大学になるには、他大学と連携するしかないと思い至りました。どの大学と組めばそれが実現するのか検討したところ、東京工業大学(以下、東工大)が浮かびました。理工学の先端を走る大学で、本学と同じく実学をベースにしています。そこで、益先生に「一緒にやりませんか」とお話を持っていきました。

益 以前から東工大を何とかしなければならないと思っていました。 日本はこの30年間、経済成長が停滞していますが、とくに理工学の貢献が大きい製造業は、日本だけでなく世界的にGDPが伸びていません。GAFAMなどのサイバー空間の産業とバイオ産業がGDPを牽引しているわけで、本学も理工学だけにとどまっていていいのかと思うようになっていました。翻って本学の設立理念に立ち返ると、人を育てて新しい工業を興すことが掲げられています。エンジニアを育てるだけでなく、新しい産業を生み出すことが本学の使命なのです。

そこで改めて「理工学の再定義」に向けて、具体的な方策を模索しはじめました。新しい産業を考える際のキー概念の一つは「カーボンニュートラル」です。地球と共生しながら、SDGsでうたう人の豊かさ、ウェルビーイングを実現するにはどうしたらいいかを悶々と考えていました。そんなときに田中先生からお話をいただいたのです。理工学だけでは、人の豊かさへの貢献に限界がありますが、人の健康やウェルビーイングに直接関与している医科歯科大と一緒なら、新しい産業を生み出すことに貢献できるのではないかと考え、議論を進めていくことにしました。

- 河合塾作成

学生にチャレンジを促す以上

大学がチャレンジしないでどうする

—最初から1つの大学に統合することを前提として議論をはじめられたのですか。

田中 いえいえ、当初は、岐阜大学と名古屋大学のような「1法人2大学」がモデルになると考えていました。ですので、まずはその一歩手前の「大学等連携推進法人」という枠組みからはじめ、医工連携の研究所や大学院を作っていくようなイメージを抱いていました。

益 話を進めていくうちに、そうした制度にとらわれることに疑問が湧いてきました。 1法人2大学も連携推進法人も、結局は2大学のまま屋上屋を重ねるだけの話です。田中先生は何か新しいことで社会に貢献したいと考えておられますし、僕らもカーボンニュートラルな社会に貢献できる産業を創出しなければならないと考えているときに、今のままの大学の形を続けていいのかと思ったわけです。本気で力を合わせて日本社会に貢献しようというなら、1つになるくらいの気概がなくてどうするのかという気もしてきて、田中先生に「どこまで本気ですか」と、統合の可能性についてお聞きしたのです。

田中 最初は、こういうのが理工系の発想なのかと思いました。医歯学領域だからと一般化できるかどうかわかりませんが、私たちはstep by stepで物事を進めていくという発想が基本だからです。しかし、一方で、そうしたやり方をしていたから、日本が世界の動きに乗り遅れてしまったのではないかとも感じていました。ときにはこうしたジャンプも大事なのかもしれないとは思いつつも、内心はきっと大変だろうと思っていました(笑)

益 僕も大変だろうとは思っていましたよ(笑)。ただ、連続的な進化の過程のどこかに、非連続的なジャンプがあることがイノベーションにつながっていくのではないかと田中先生にお話ししたところ、先生も「生物にも突然変異というものがありますから」と(笑)。そこで、統合に向けて歩み出すことにしたのです。

—統合を進める上で、課題になるようなことはありましたか。

田中 医科歯科大の側からいえば、病院を持っていない東工大に、病院の価値を理解してもらえるだろうかという懸念はありました。それは我々が東工大の価値を理解するのと同じくらい難しいことだとも思っていました。しかし、我々は「現状ではだめだ」という意識を共有できていましたし、世界で勝負できる大学になるべきだという点でも一致していましたから、意見が分かれたときは、互いに異なる大学文化を超えて、新しい大学を夢見て議論を重ねていくべきだという感覚はありました。

益 まったく違う大学が一緒になるわけですから、コンフリクトがいろいろあるのは当たり前です。それを乗り越えるには、田中先生が仰ったもう1つ高い視座に立って考えましょうというわけです。ただ、実際に議論をはじめてみると、現場では学生の教育の仕方であれ、共同研究的な芽であれ、新しいアイデアがどんどん生まれているようなのです。ほとんどの研究者は、文化が違う人と一緒にやることで、何か新しいことが生まれるという肌感覚を持っているのだろうと思います。

田中 考え方の違いを、違いではなく、多様な考え方があるという風にとらえることが大事だと思います。また、これは益先生も仰っていますが、我々は学生に「もっとチャレンジしなければいけない」と言っているのに、その大学がチャレンジしないのはよくないだろうと考えています。

医工連携を超えた知の開発に向け

「コンバージェンス・サイエンス」を推進

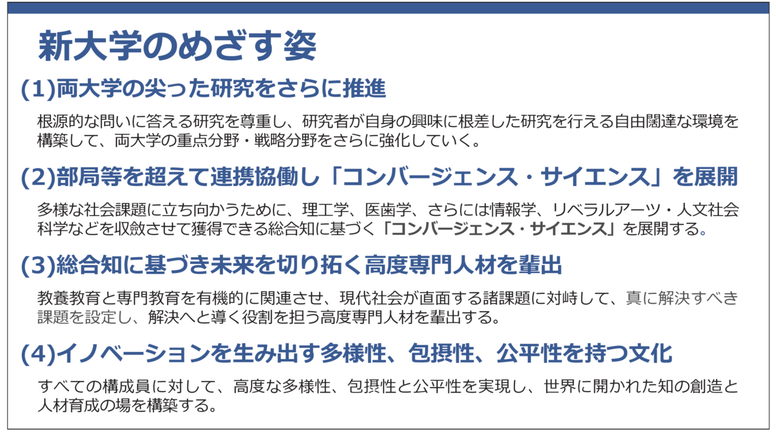

—東京科学大学では、教育研究の方向性として4つの柱を打ち出しています<図2>。それぞれの柱について、どのような思いを抱いておられるのでしょうか。

益 まず(1)の尖った研究をさらに推進するという点ですが、尖った研究をするのは研究者にとっては当たり前で、自由な時間を与えれば放っておいても研究に没頭する人材は、両大学に豊富に揃っています。ですから、できるだけ研究に時間を割けるような環境を用意するということだと思っています。

田中 現在でも、医学、歯学、理工学の卓越した研究拠点を持っていますから、それらにさらに磨きをかけることはいうまでもありません。しかし、せっかく一緒になるのですから、1+1が3や4、5になるような環境作りをすると同時に、新しい科学領域を作っていきたいと考えています。

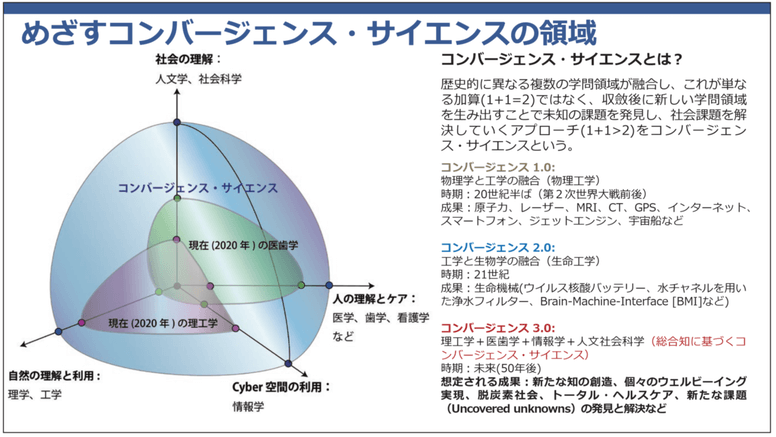

益 その新しい科学領域が(2)の「コンバージェンス・サイエンス」と呼んでいるものです<図3>。コンバージェンスとは収束・収斂するという意味ですが、コンバージェンス1.0が物理学と工学の融合だとすれば、同2.0は工学と生物学の融合と考えることができ、同3.0は理工学と医歯学、さらに人文科学や社会科学が融合したものになると考えています。単なる医工連携ではなく、それを大きく超えたいわゆる「総合知」と呼ばれるものがコンバージェンス・サイエンスだと考えており、新大学ではこの総合知を生み出す領域で大きな貢献をしたいと考えています。

田中 科学の領域は人為的に分けられたものです。最初は1つだったものが自然科学、人文科学、社会科学に分割され、さらに細分化されていくのですが、そういう分割の歴史を超えて、融合の方向に向かっていこうというのが基本にある考え方です。異なる分野の研究者が交わることで、互いに刺激し合いながら、我々がまだ知らない新しい研究領域を創出していってもらいたいとの願いがあり、その環境作りをしていきたいということです。

益 指定国立大学法人の大きなミッションは、研究力を高めることですが、実質的な研究活動は大学院からスタートします。ですからコンバージェンス・サイエンスに関わるような研究は、大学院レベルで実現するものだと思っています。大学院であれば、学部よりもフレキシブルに組織を作れますし、研究所を作る場合も、1つの施設に集まるなり、バーチャルな研究組織を作るなり、両者を組み合わせるなり、最大のパフォーマンスを発揮できるように柔軟に考えればいいと思っています。

- 2022年10月14日記者会見資料

新産業を創出するような人材育成のため

自由でフラットな教育研究環境を実現

—(3)で掲げる高度専門人材とは、どのような人材を想定していらっしゃるのでしょうか。

田中 コンバージェンス・サイエンスを創っていくような人材を想定していますが、資質としては、世界をより意識していることが求められます。国際性を育むために留学制度を拡充したり、留学生を多く受け入れたりできる環境にすることで、そうした資質を育みたいと思っています。一方、活躍の方向性としては、「社会実装」につなげられる人材というイメージを持っています。とりわけ医歯学の場合は、目の前の患者さんに最善の医療を提供することに至上の価値を見出す傾向があり、医療をより広く社会に提供していこうという意識にやや欠けるきらいがあります。たとえば医療の社会実装のために起業するとか、起業する人と組むといったマインドを持った人材を輩出するようにしたいと考えています。

益 研究者1人をとってみても、研究にはシーズ(種)から発展させて応用まで進み、社会実装に至るまでいろいろなフェーズがありますし、大学のなかにも基礎研究から応用研究、社会実装に近い研究までさまざまな研究が行われており、いろいろな貢献の仕方があります。それらを俯瞰できるような人材が、高度専門人材の1つのイメージです。そのためには自分の専門も必要ですし、俯瞰力も必要です。工学はとかく性能だけを追求しがちな側面がありますが、「総合知」の言葉が示すように、性能だけでなく実際の社会に適用することを考えられる人、特に新産業の創出にあたってスタートアップを担える人が出てくることに期待しています。

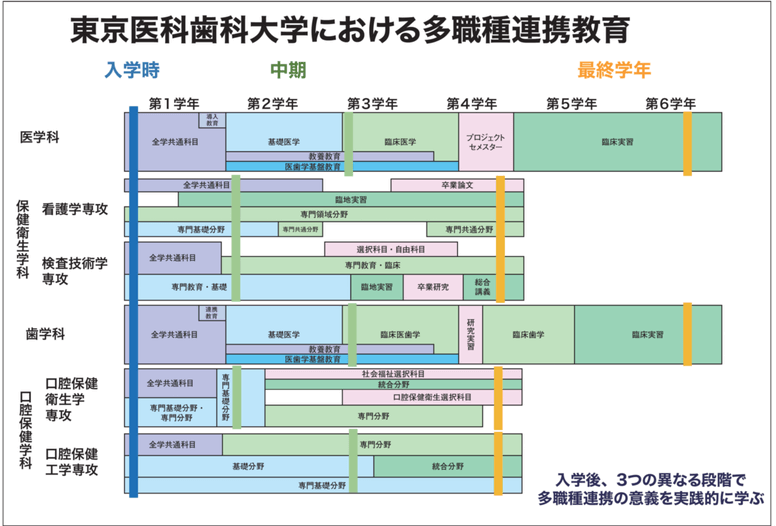

田中 (4)に関しては、自由でフラットな人間関係を基盤とした大学文化をめざすことを意味しています。現在の高校生は、我々世代よりもはるかに抵抗感なく多様性を受け入れていると思いますが、一方で受験競争の影響が見られます。入学直後に各学科の学生を集めてグループディスカッションを行うと、医学科の学生に遠慮してしまう傾向があります。しかし、各専攻の最終学年でグループディスカッションをすると、それぞれの学科の学生が異なる専門領域の知識を生かしながらフラットに議論できるようになります<図4>。

ここに工学や理学の人たちが交じってくれば、さらに自分の知らない世界があることを実感として認識できるようになります。ですから新大学でも、1年生はもちろん、東工大のように3年生でも教養を学ぶなど、学生の成長に応じて意見を交換できるような機会があるといいと思っています。それが、多様性や包摂性、公平性を体感することになるのだと思っています。

益 まったく同感です。先日、東工大の入試で女子枠を導入すると発表したところ、不平等とSNSで異論が出ました。しかし、女子枠は多様な人材を集める方策の1つに過ぎません。新大学もそういう多様な人が集まる環境にしたいと考えています。

- 2022年10月14日記者会見資料

- 東京医科歯科大学提供資料

教養教育は1年次から博士後期課程まで

学問分野の枠を超えて体系的に実施

—東京科学大学では、当面はそれぞれの大学で行われている学部教育に変化はないと聞きました。

益 基本的にはそうですが、田中先生が仰ったように教養教育の部分はできるだけ学部混合で行うような取り組みを導入したいと考えています。医科歯科大では医学部が80分授業、歯学部が90分授業、東工大が100分授業ですから、そう簡単ではありませんが、教養教育を交じりあって行うことが、その後の専門教育に重要であるということについては、両大学の教員の考えが完全に一致していますから、何とかうまく工夫したいと思っています。

田中 せっかく1つの大学になるのですから、入学式と卒業式が一緒というだけでなく、上級学年でもぜひ交じりあう機会を作りたいですね。クラブ活動を一緒に行うのもOKですし、そういう活動を通じていろいろな話をすることで、学修面でも新しいことが生まれる可能性もあると思います。ちなみに、統合は2024年秋の予定ですが、2023年度中にも、両大学の学生が交流できる機会を作りたいと考えています。

益 たとえば東工大は5月、医科歯科大は10月にホームカミングデーを実施しますが、そこに卒業生だけでなく、学生も集めて、僕と田中先生も一緒になって、新大学に期待することをテーマにディスカッションをするなどのイベントを計画しています。こういうイベントを重ねていくことはとても大事なことだと思います。

田中 1つの大学になるわけですから、個人的には、医学部を出てから工学部に入り直す、あるいはその逆についても、修得単位を読み替えることで卒業までにかかる時間を短縮するようなことは考えたいと思っています。数が多くなくてもいいので、学士(医学)であり学士(工学)でもあるような人材が出てくることは、世の中にとって大きな意味があることだと思います。

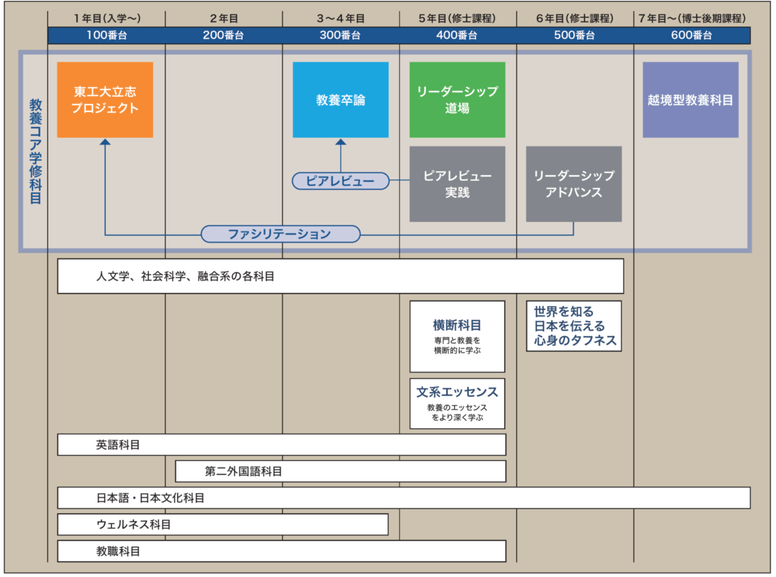

益 東工大では、学部だけでなく大学院でも教養教育を実施しています<図5>。この延長として、博士後期課程で実施されている社会課題についてのディスカッションに、理工学の異なる分野の出身者に加えてメディカルドクターが参加するようになれば、非常に質の高い議論が行われるようになるだろうと、個人的には大いに期待しています。

—最後に、高校生に向けてメッセージをお願いします。

田中 新大学では、個人の成長の総和が大学の総和になるだろうと考えていますですから、自分を成長させたいと思っている高校生のみなさんに、ぜひ来てほしいと思っています。

益 新大学は、学生に言う「失敗を恐れずチャレンジしよう」の言葉を自らに向け、大学自身が失敗を恐れずにチャレンジしていくことになります。高校生のみなさんも、ぜひ我々と一緒に、新しい未来創造に向けてチャレンジしましょう。

- 東京工業大学提供資料

この記事をシェアする