- 2023年04月24日

- (2023Guideline4・5月号より)

この記事をシェアする

- この記事のポイント!

-

- 1

- 2つの新機能と4つの戦略領域で社会貢献

- 2

- 学部融合の初年次ゼミナールや副専攻で「総合知」を育む

- 3

- アントレプレナーシップ教育でスタートアップ人材を育成

大都市大阪に立地する大学として

社会課題解決に寄与する教育研究を推進

—2022年4月に大阪市立大学と大阪府立大学が統合し大阪公立大学としてスタートを切ってから1年が経過しました。統合に至った背景についてお聞かせください。

高橋 政治的な要因は別として、現状のままでは2つの公立大学そのものの存続が危うくなるという危機感はあったと思います。大阪市立大も大阪府立大も歴史ある大学ですが、少子化が進む中で研究型大学として生き残っていくためには、一定の規模が必要です。

また、両大学とも総合大学ではありますが、それぞれ得意とする分野が異なります。それらが一緒になれば、足りない部分をカバーし合う形となり、真の総合大学として力を発揮できるようになります。さらに、SDGsに代表されるようなさまざまな社会課題を解決していくには、人文科学、社会科学、自然科学が力を合わせ、融合的な研究を進めていくことが必要です。

大阪市立大と大阪府立大が統合したことにより、国公立大学の中で学部学生入学定員数は3位と国内最大規模の公立総合大学となりました。東京に次ぐ大都市である大阪に立地する公立大学として力を発揮していくための前向きな選択として、統合することにしたわけです。

—大阪公立大の理念や目標を教えてください。

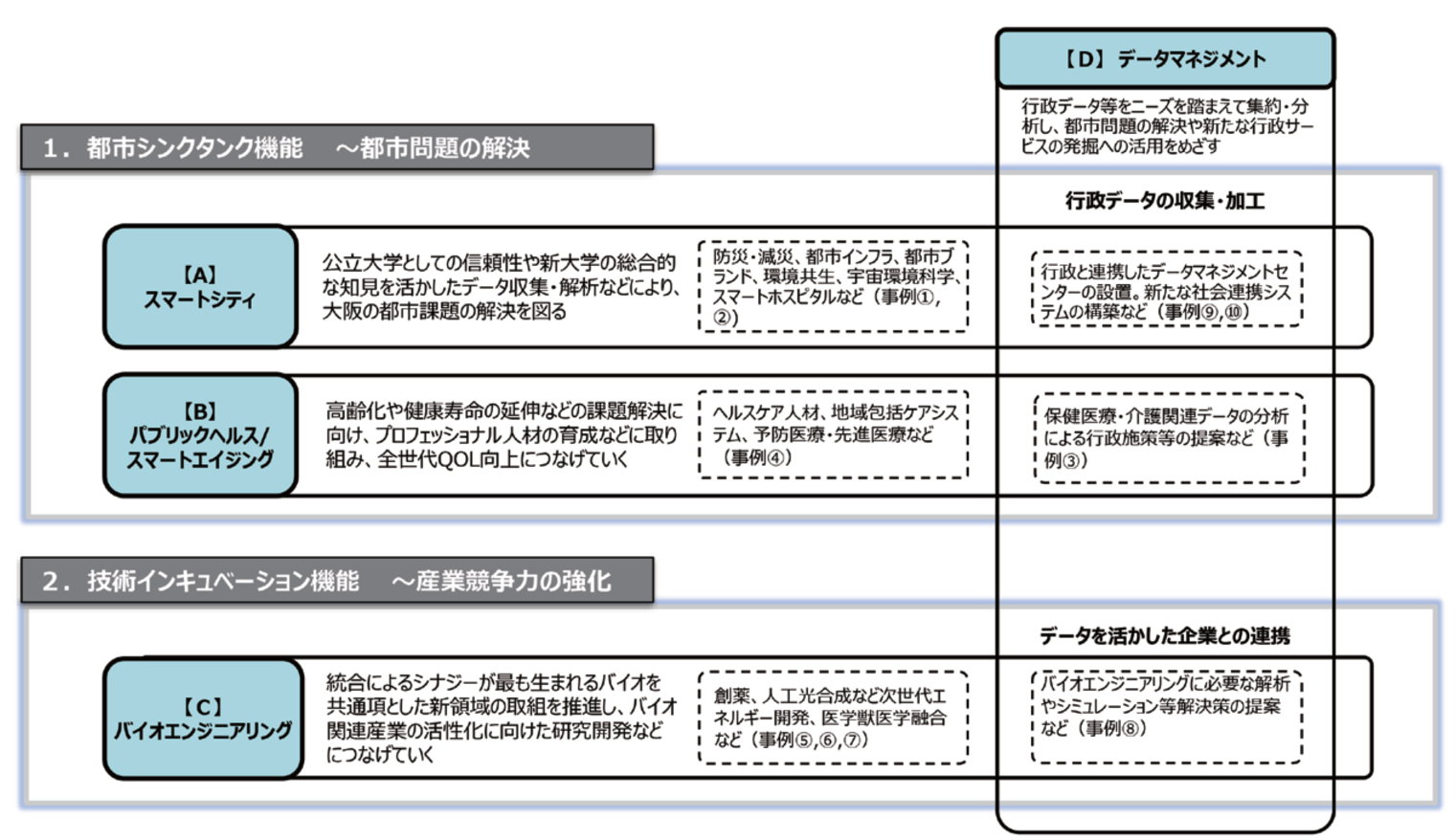

高橋 大阪公立大を発足させるにあたって、両大学の関係者や大阪府、大阪市の担当者が何年もかけて議論した結果が「新大学基本構想」としてまとめられています。大阪公立大がめざすのは、大阪の発展を牽引する「知の拠点」づくりです。それを具現化するために、「都市シンクタンク」機能と「技術インキュベーション」機能の2つの新機能を持たせ、研究成果の具体的な貢献領域として、スマートシティ、パブリックヘルス/スマートエイジング、バイオエンジニアリング、データマネジメントの4つの戦略領域を考えています<図表1>。

- 新大学基本構想より

全学部の基幹教育を担う

森之宮キャンパスを建設中

—統合後の変化について教えてください。

高橋 2つの新機能も4つの戦略領域も、まだ大学が統合する前の段階で作成されたものです。そのため、大阪公立大発足後に執行部で議論を重ね、2023年1月に「大阪公立大学ビジョン2030 ~大阪公立大学の将来構想~」 バージョン1を策定、公表しました。基本構想に沿って「教育」「研究」「社会貢献」「大学運営」の4つのビジョンを明確にし、そのビジョンの下に合計20の重要戦略と51のアクションプランを考えました。

このビジョンで最も重視しているのは、「総合知」によって、社会課題を解決していく人材の育成です。総合大学として高度な融合研究を展開させ、現代社会や都市、地域社会が抱えるさまざまな課題を考え、解決していく知恵を生み出す「場」として機能させていくつもりです。このビジョンは今後もブラッシュアップを重ねながら、より良いものに改訂していくことになります。

—大阪公立大の教育研究組織は、大阪市立大や大阪府立大とは異なるものになっているのでしょうか。

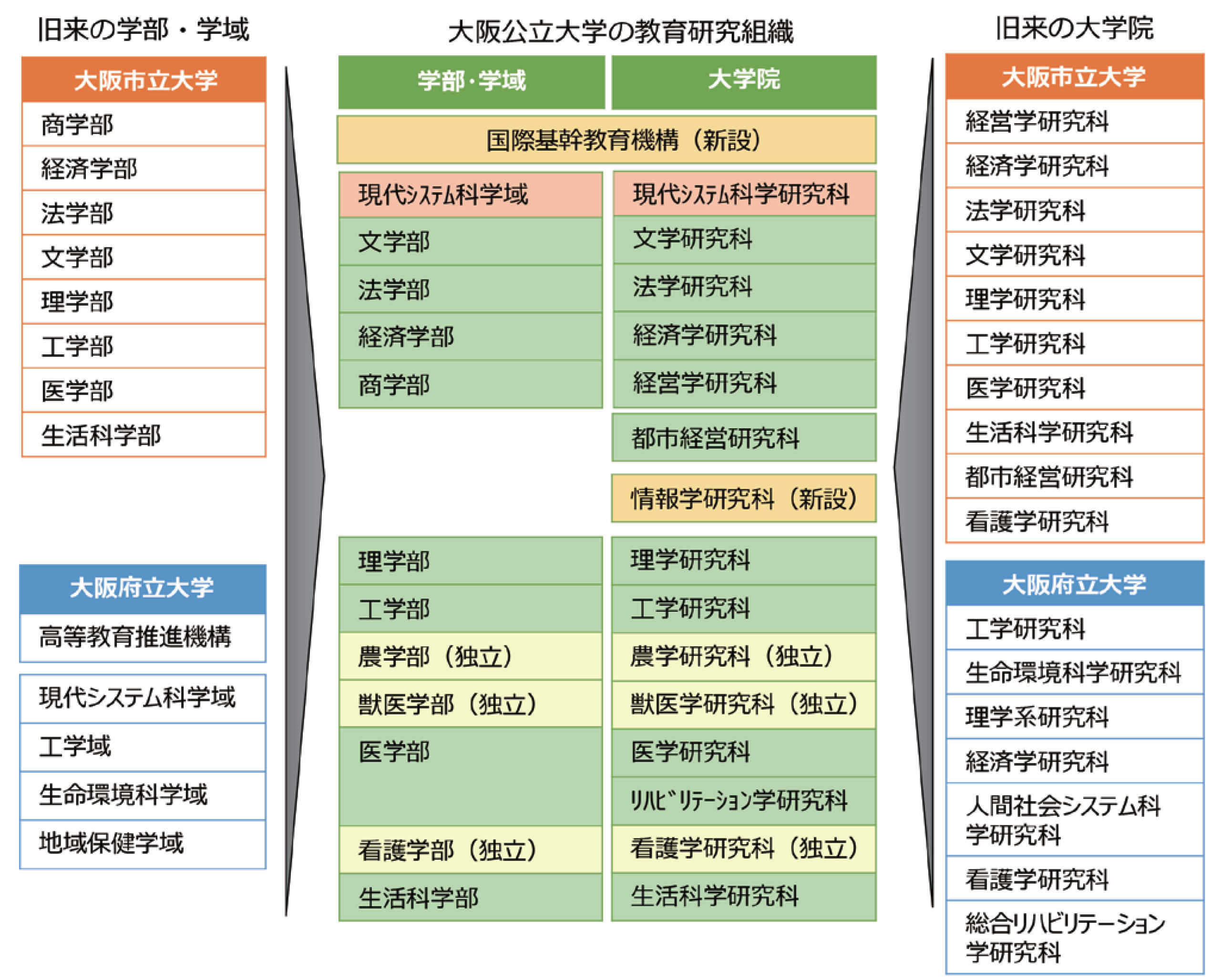

高橋 大阪市立大は8学部、大阪府立大は4学域を擁していましたが、大阪公立大では、それらを11学部1学域に編成し直しました<図表2>。大阪市立大の8学部と大阪府立大の現代システム科学域はそのまま引き継ぎ、大阪府立大の残り3学域を、理学部と工学部、新しく設置する農学部、獣医学部、看護学部にそれぞれ再編する形です。また、主に共通教育を担う部門として大阪府立大の高等教育推進機構を、国際基幹教育機構として新たに組織し直しています。

—大阪公立大に生まれ変わったことで、学生に変化はありましたか。

高橋 2022年度の入学生から大阪公立大の学生として各学部・学域に所属することになりますが、それ以前に入学した学生は卒業まで大阪市立大・大阪府立大の学生のままです。さらに、現在は大阪市立大と大阪府立大のキャンパスに分かれて従来通りの学部教育が行われているため、現時点では統合したことによる2021年度以前に入学した学生の変化はそれほどありません。しかし、クラブやサークルなどの課外活動には統合の影響があらわれています。硬式野球部のように大阪公立大学硬式野球部として一本化したところもあれば、流派の違いや活動するキャンパスの違いなどから、従来通りそれぞれのキャンパスで別々に活動しているところもあり、3大学の学生が混在する、過渡期ならではの状況となっています。

—今後のキャンパス展開についてはいかがでしょうか。

高橋 2024年度に既存のキャンパス間で分野集約を行い、2025年度以降は同年秋に開設予定の森之宮キャンパスを加えて、新たな体制を整えていく予定です。基幹教育は森之宮キャンパスに集中させ、1年次は全学部・学域が融合で初年次教育を受け、その後所属する学部・学域のキャンパスに分かれて学ぶ形になります。この初年次教育は、学生が「総合知」を獲得していくファーストステージとして位置づけており、森之宮キャンパスの完成によって、本学が描く教育がより本格化していくものと思っています。

- 新大学基本構想をもとに作成

副専攻や初年次ゼミナールなど

「総合知」を育む多彩なプログラムを用意

—教育面での新たな取り組みについて教えてください。

高橋 大学教育のさまざまな場面で「総合知」を意識したカリキュラムを導入していく予定です。まずは1年次前期に必修科目として開講される初年次ゼミナールです。約200テーマの中から自分の受講したいテーマを選び、15~20人程度の少人数で学ぶゼミ形式の科目です。テーマの追究に必要な資料や情報の収集から、ディスカッションの進め方、自分の意見を的確に伝えるためのレポートの書き方やプレゼンテーションの方法など、大学の学びの基礎を修得することが目的であり、教員はファシリテーター役に徹することで、学生が主体的に参加する授業としてデザインされています。

テーマは学部・学域の学びに直接関連したものにとどまらず、「喰うこと」「囲碁入門」「因果推論入門」「左と右を考える」など多岐にわたります。学生は希望するテーマを複数提出し、大学は希望群の中から受講できるようマッチングしています。他学部・学域の学生と交流し、課外活動以外の場で友人もできるため、学生の満足度が非常に高い科目です。現在は2キャンパスに分かれて受講する形になっているため、一緒に学べる学部に制約はありますが、森之宮キャンパスが完成すれば全学部ミックスで学び合うダイナミックな科目になるはずです。

—2年次以降にも「総合知」を育むようなプログラムが用意されているのでしょうか。

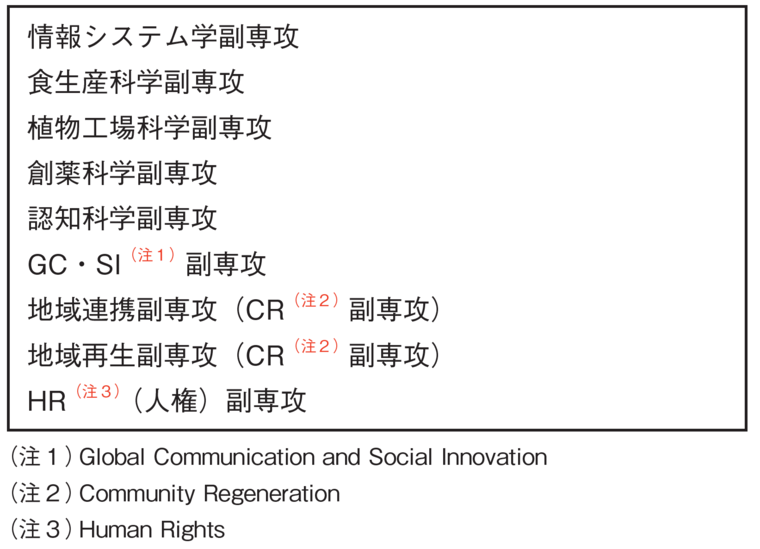

高橋 自分が所属する学部・学科、学域・学類で開講されているカリキュラム以外にも、興味を持った分野を学べるよう、全部で9つの副専攻プログラムを設置しています<図表3>。たとえば創薬科学副専攻は大阪府立大で実施しているものを引き継いだもので、理学や工学、農学などの学問をベースに創薬について考えます。2022年度は30名の枠に70名が応募し、高校生からも問い合わせがあるなど、人気の副専攻です。

また、GC・SI副専攻は、Global CommunicationやSocial Innovationをテーマに、海外の大学とオンラインでつないで行うCOIL(Collaborative Online International Learning)型授業を通して、その国の社会課題を現地の大学生と一緒に考えるものです。キャンパス離れていることや、一定程度の基本的な知識が必要なことから、学部・学科、学域・学類ごとに履修できる副専攻は異なりますが、自分の専攻とは異なる分野の知識に触れ、ときに実践も伴うことで、「総合知」を膨らませていくのに役立つ仕組みだと考えており、副専攻プログラムに関しては、今後も充実させていくつもりです。

なお、将来的には初年次ゼミナールと同じような授業を高学年次に開講することも考えています。それぞれ異なる専門分野を学んだ学生が一緒になって課題解決に取り組むような学部融合型のゼミナールを実現させ、幅広い視点から総合的に考える力をさまざまな方法で身につけてもらいたいと思っています。

都市問題の解決と産業競争力を強化し

スタートアップに飛びこむ人材を育成

—統合によって新たに生まれた研究領域には、どのようなものがありますか。

高橋 本学が果たすべき都市シンクタンク機能と技術インキュベーション機能の2つの機能に則して、さまざまな研究が始まっています。都市シンクタンク機能に関しては、大都市大阪の諸問題の解決に資する知を生み出すことを目的としており、スマートシティやパブリックヘルス/スマートエイジングの戦略領域を中心に、「総合知」を社会に還元していくような研究を進めています。

新設される森之宮キャンパスは、スマートシティやスマートキャンパスを実現する場として構想されており、スマートシティ研究センターを設置して、自治体と一緒になった取り組みがすでに始まっています。また、高齢者の医療や介護といった健康問題に関しても、医学やリハビリテーション学、看護学、生活科学、理学、工学などの知見を結集させることで、未来型予防医学の創出に向けて動き出しています。

一方、技術インキュベーション機能は、産業競争力の強化に資することを狙っており、産学官民共創による展開を考えています。ここで注目すべきは、中百舌鳥キャンパスをハブとして展開しているイノベーションアカデミー事業です。たとえばバイオエンジニアリングの領域において、創薬や人工光合成などの次世代エネルギーの研究や、医工・医獣連携による新しい診断治療方法の開発などの研究が進められており、これまでにない価値や産業の創出に取り組んでいます。

なおデータマネジメントは、今後あらゆる研究や社会貢献の領域で必要とされるものであり、森之宮キャンパスにデータマネジメントセンターのような組織を置き、戦略的な技術開発を行っていくつもりです。

—次世代を担う高校生に向けて、一言お願いします。

高橋 本学は新しく誕生した大学であり、これから入学してくる学生と一緒になって作り上げていく大学です。ですから、大学の豊富なリソースを活用して、自分がどれだけ成長できるかということを主体的に考えられるような高校生に来てほしいと思っています。

新しい時代を切り拓くという意味では、アントレプレナーシップも大切です。本学では、国際基幹教育機構の中に高度人材育成推進センターを設置し、スタートアップに関する教育を始めています。ここで提供するプログラムには、本学の学生だけでなく、他大学の学生、社会人、高専生や高校生もオープンに参加できるものがあり、学部・学域の枠だけでなく、大学の枠も超えた教育を展開しています。

2023年1月からは、中堅・中小企業のリアルな事業成長課題の解決に挑戦する顧客価値共創プログラムも始まりました。企業のトップが自社の課題を提示し、学生と一緒に考えていくもので、他大学にはあまり例のない取り組みといえます。

現在の閉塞した社会経済状況から脱するため、国もスタートアップに飛びこむ人材育成に力を入れています。高校生のみなさんには、本学の豊富なアントレプレナーシップ教育の機会も利用して、「総合知」で未来を切り拓いてほしいと願っています。

この記事をシェアする