- 2023年05月01日

- (2023Guideline4・5月号より)

この記事をシェアする

- この記事のポイント!

-

- 1

- データサイエンスを生かす領域としての社会科学を教育の柱に

- 2

- 数学を重視し、データサイエンスの手法に関する実践的な教育方法を採用

- 3

- 社会科学とデータサイエンスを武器に、経営や政策立案を担う人材を育成

社会科学の諸学問に精通したデータサイエンティストを育成

2023年度は、データサイエンス系学部の新設ラッシュとなった。商学部、経済学部、法学部、社会学部の4学部を擁する、社会科学の総合大学である一橋大学にも、ソーシャル・データサイエンス学部が新しく加わることになった。

ソーシャル・データサイエンス学部長の渡部敏明教授は、データサイエンス系学部の新設が相次ぐ背景を以下のように捉えている。

「ICT技術が発達した現代では、さまざまなデータが蓄積され続けています。データを活用すれば、たとえば企業なら、より高い付加価値を持った商品やサービスを生み出すことで成長を促進させることができ、政策当局なら、より効率的・効果的な政策立案へとつなげることができます。そのため、こうしたデータは『21世紀の石油』と呼ばれるほど重要になっており、データサイエンティストが不足している中、大学でもデータサイエンスをきちんと教える必要が出てきました」

渡部教授は、そうした状況も踏まえ、ソーシャル・データサイエンス学部設置の背景・目的として2つの要素をあげる。1つは、データサイエンスの手法の多様化だ。

「データサイエンスの伝統的な手法は統計学です。統計学は、これまで本学でも経済学部などで扱ってきました。その意味では、データサイエンスの一部は従来から教えてきました。ただし、統計学が扱うのは主に数値情報ですが、データサイエンスの世界では、AIや機械学習、深層学習(ディープラーニング)といった新たな手法が登場しています。これらを使えば、数値情報だけでなく、今まで扱うことができなかった、新聞やSNSなどの文字情報、写真などの画像情報、あるいは声や音楽などの音声情報などもデータとして扱うことができます。そうなると、経済学だけでなく、政治学や法学、社会学など、従来は数値情報と馴染みが薄かった領域でも、データサイエンスの手法を使える可能性が出てきます。既存の手法だけでなく、新しい手法も含めて、データサイエンスの手法をまとめて教えることができる場所が必要になってきたのです」

もう1つは、学部名称に含まれる「ソーシャル」の語からもうかがえるように、社会科学の総合大学としての強みを最大限に生かした人材育成を行うことだ。

「企業の方からは『データサイエンスを学んだ人材は理工系学部出身者を中心に増えてはきたが、社会科学の知識を併せ持つ人材はなかなかいない。社会科学とデータサイエンスを両方修めた人材が必要だ』との声が聞かれます。本学には社会科学の4分野(商学、経済学、法学、社会学)に関する膨大な教育・研究の蓄積があり、社会の状況に合った人材育成に大きなアドバンテージがあります。こうした状況を踏まえ、社会科学とデータサイエンスを2本柱とする学部を設置し、社会科学に精通したデータサイエンティストを育成することにしたわけです。ここが、他のデータサイエンス学部と大きく異なります」

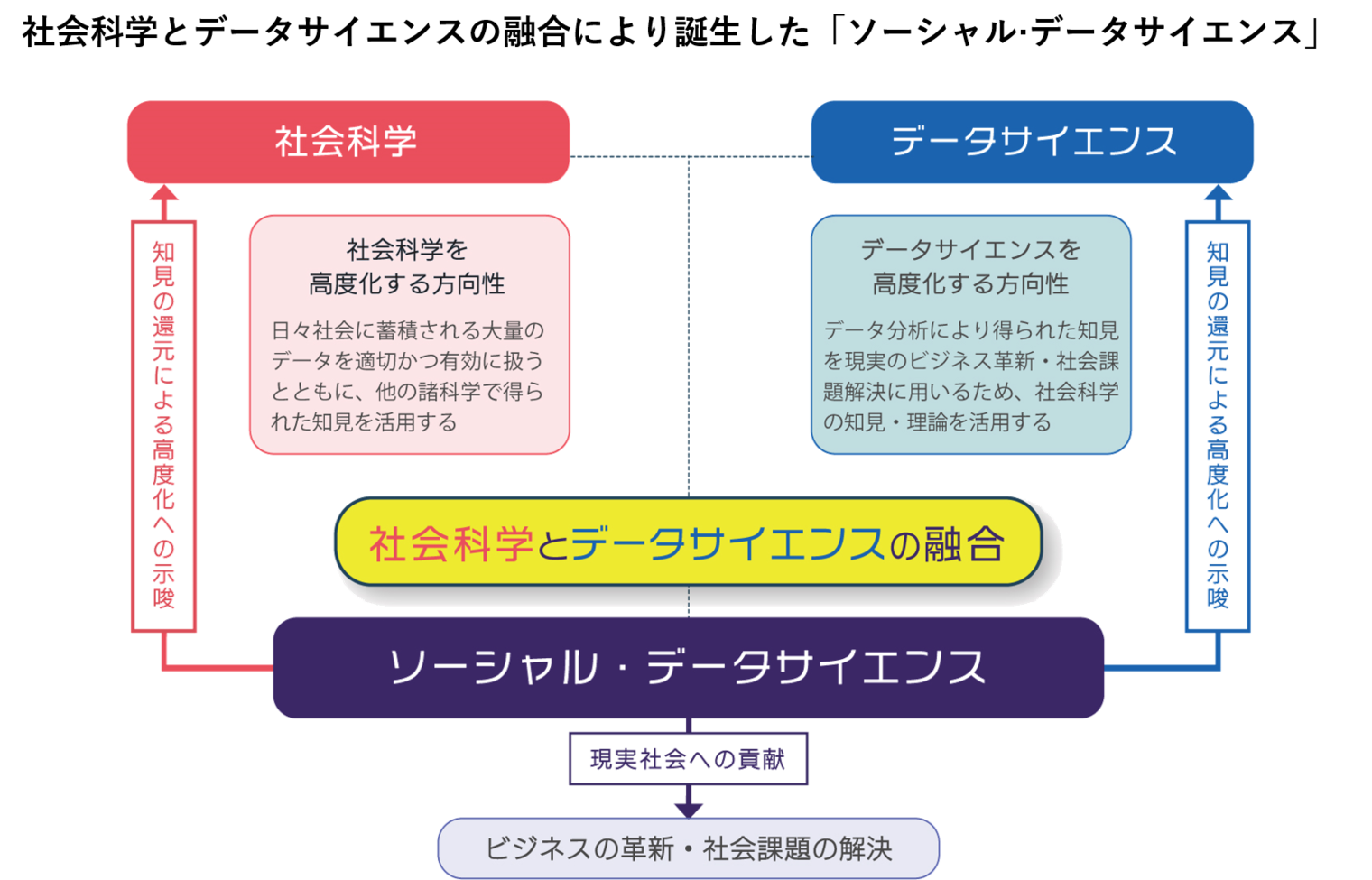

社会科学とデータサイエンスの両方を学ぶということが、「ソーシャル・データサイエンス学部」という名称として明確に表現されている<図表1>。

- 一橋大学提供

「開発・マネジメント型人材」および

「分析・マネジメント型人材」を育成

一橋大学では、これまで社会科学の領域で、さまざまな社会課題の解決に必要な知識やスキルを磨いてきた。 そうした既存の領域に、データサイエンスという新たな要素が加わったソーシャル・データサイエンス学部では、今後、どのような人材を育成していくのだろうか。

「ソーシャル・データサイエンス学部がめざしているのは、社会科学とデータサイエンスの手法を幅広く学んだゼネラリストの育成です。具体的には、『開発・マネジメント型人材』と『分析・マネジメント型人材』の2つのタイプを想定しています」

「開発・マネジメント型人材」とは、統計学や機械学習などのデータ分析の知識に加えて、社会を俯瞰するような社会科学の知識を活用して、利便性の高いデータ分析基盤を開発することができるような人材を意味している。具体的な進出分野としては、これまで理工系学部出身者が中心だったシステム開発などを行うIT関連企業などへの就職が期待されている。

「分析・マネジメント型人材」とは、社会科学とデータサイエンスの知識を活用して、従来の社会科学では解決できないような新たな課題に挑戦していく人材のことだ。具体的には、政策当局や民間のシンクタンク、金融機関などで膨大なデータを分析したり、政策の立案・運用に取り組んだりできるような人材を想定している。

「いずれのタイプの人材も、将来的には幹部として企業経営や政策遂行を担える人材として活躍してほしいと願っています。また、データサイエンスの分野では起業する人も多いため、起業家も育てたいと思っています」

なお、ソーシャル・データサイエンス学部と同時に、大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(修士課程)を設置しており、2025年度には博士課程の設置も計画している。そのため、修士・博士課程に進んで、この分野の研究者になる道も拓かれている。ただ、学部までの学びも非常に充実しているとのことだ。

「理工系学部では、国立大学を中心に修士課程まで含めた6年間の学びを選択する学生が増えていますが、本学部では、修士課程への進学が必須だとは考えていません。4年間の学修で、十分に社会で活躍できるだけの実践的な教育を行っていく予定です」

データサイエンスの手法を駆使して

実社会の課題解決に挑むカリキュラム

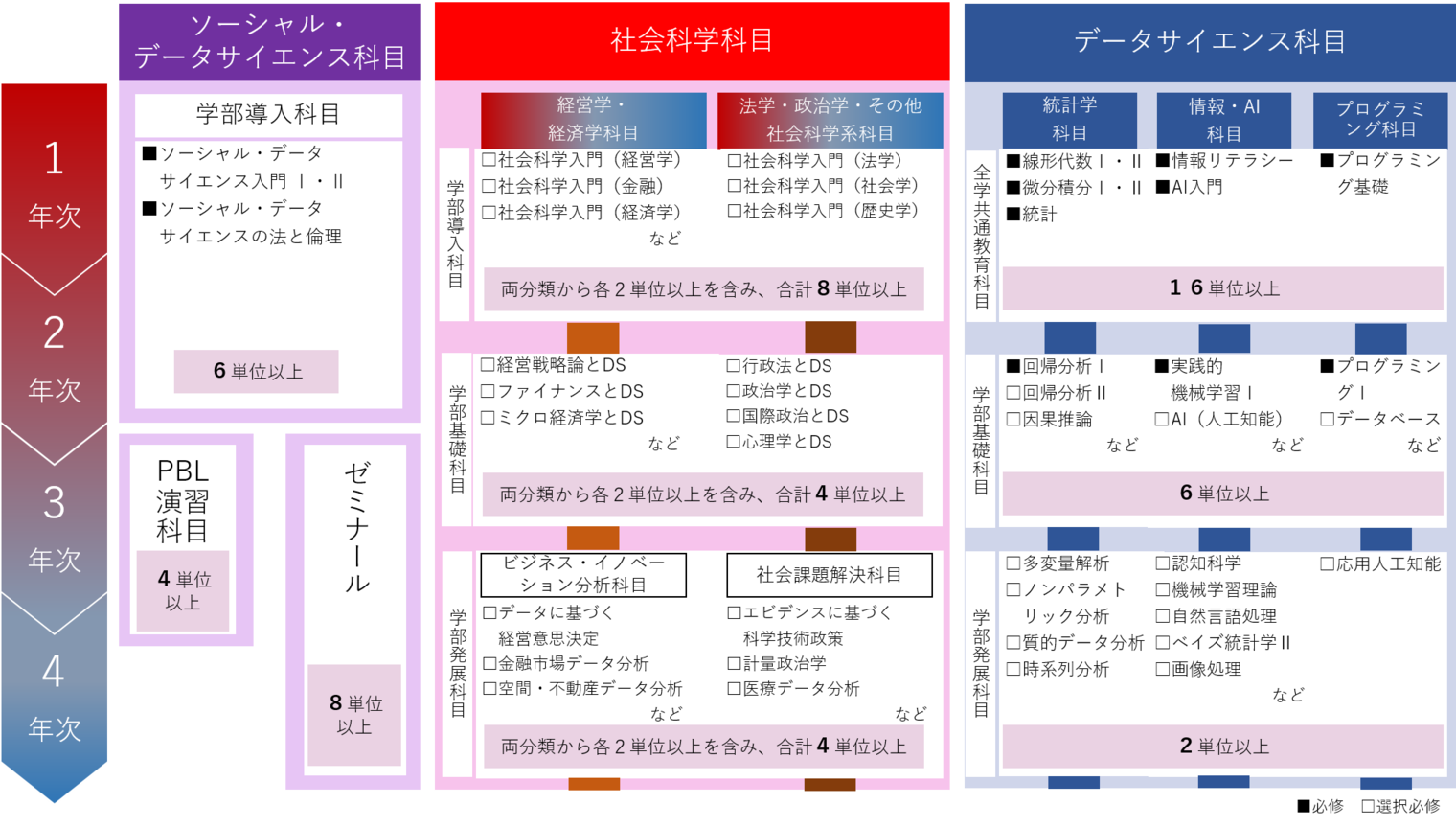

では、学部の4年間で、どのような学びをしていくのだろうか。具体的にカリキュラムを見ていこう。カリキュラムは、学部名称が示すように、大きく「社会科学科目」と「データサイエンス科目」に分かれており、それらをつなぐ科目として「ソーシャル・データサイエンス科目」が用意されている<図表2>。

「社会科学科目」は、1〜2年次の段階では、「経営学・経済学系科目」と、「法学・政治学・その他社会科学系科目」の2種類の科目群で構成されている。どちらの科目群からも履修することになっているため、社会科学の諸学問を幅広く学ぶことができる。その上で3年次からは、社会科学の幅広い学修を基礎とし「ビジネス・イノベーション分析科目」と、「社会課題解決科目」の両方を学ぶことになる。実社会におけるビジネスや社会課題について、データサイエンスの手法を使って解決策を考える科目を複数用意していることが特長といえる。

「たとえば、ビジネス領域であればマーケティングや意思決定にデータサイエンスを応用することを学べますし、政治学の領域では政治紛争や選挙などに関して、海外ではすでに実用化されているAIを使った分析手法を学ぶことができます。このほか、温暖化対策や科学技術、経済、医療といった社会が直面している課題に向き合い、データを分析して解決策を提示するといった学びを、繰り返し行うことができるようになっています」

それと対照的なのが「データサイエンス科目」だ。「統計学科目」「情報・AI科目」「プログラミング科目」の3種類の科目群が設定されており、1〜2年次の科目に関してはどの科目群も必修科目が多い。その理由は、データサイエンスに関する手法に関しては、確実に修得してもらいたいからだ。たとえばAIや機械学習ではプログラミング言語として「R」や「Python」が使われることが多いが、いずれの言語も必須で修得することになっている。3〜4年次からは、それらの手法の中で興味を持った発展科目を履修することができるが、データサイエンスの基本的なスキルに関しては4年間で確実に身につけられるカリキュラムになっている。

「ソーシャル・データサイエンス科目」は、ソーシャル・データサイエンスという新しい学問領域をきちんと理解するための科目で、すべて必修科目となっている。1年次は入門科目、2年次はソーシャル・データサイエンスに関連する法や倫理に関わる科目を学び、3年次の「PBL演習」とゼミナール、学士論文等の「演習科目」につなげていく。「PBL演習」は、多くのデータサイエンス系学部で導入されているもので、実社会のデータを使って課題解決に挑む科目として設定されている。

「企業からデータを提供してもらうだけでなく、その企業が直面している課題も学生と共有してもらい、データの分析結果とともに解決方策の提案をレポートにまとめ、企業の方にも報告し、フィードバックをもらうところまで行います。現在の計画では前期10社、後期10社の計20社にデータを提供してもらう予定でいます。これら20社には、民間企業だけでなく政策機関なども含まれており、学生は、データサイエンスをどう応用して課題解決につなげていくかを考えるトレーニングを行うことになります」

提供してもらうデータは、基本的には取得したままの状態の生データで、欠損や誤ったデータなどが含まれたものを想定している。こうしたデータをどう加工して分析できる形に持っていくかといったところから学んでほしいからだ。企業によっては生のデータを出せない場合もあるが、その場合は疑似データや公開されているデータを使うことになる。

- 「一橋大学ソーシャル・データサイエンス学部・研究科ホームページ」掲載カリキュラムを河合塾が編集

数学は入学後に学ぶ機会がある

社会や経済に関心を持ってきてほしい

ソーシャル・データサイエンス学部で学びたい高校生には、どのような資質が求められるのか。渡部教授は数学の力と社会への関心だという。

「データサイエンスの基礎は数学にあります。ですから入学してすぐに微分積分学や線形代数学などの数学の授業が必須科目として用意されています。数学の能力が特別高い必要はありませんが、少なくとも数学に関する苦手意識がないことは重要だと思います。もちろん、大学入学後に数学をしっかり学べる環境を用意しています」

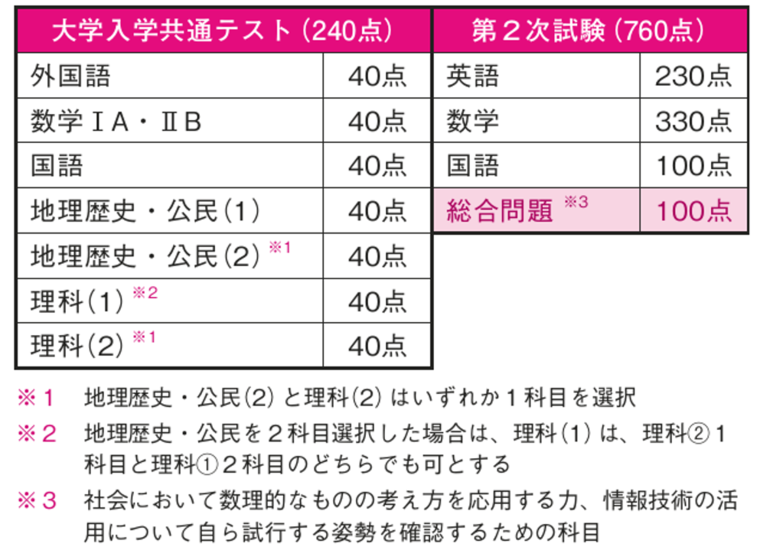

一方で、社会科学は教育の大きな柱であるため、社会や経済現象に関心を持っていることが望ましいのは当然といえる。こうした資質を持った学生を受け入れるため、一般選抜の前期日程<図表3>では、独自の総合問題を出題している。

「総合問題は、社会のさまざまな現象を数理的に捉える力を見るものです。データサイエンスの手法を使うということは、社会現象をデータに落とし込んで考えるということです。総合問題は、その力を見るための試験として課していますが、特別な準備は必要ありません。文章をきちんと読んで、自分で考える能力のある人なら解けるように作題してあります」

一橋大学は、学部間の垣根が低く、他学部の授業科目を履修することが比較的容易にできる。ソーシャル・データサイエンス学部に入学して学ぶうちに、経済学に興味が出てきたら、経済学部の専門科目を履修することもできる。逆に、既存学部の学生も、自分が追究するテーマにデータサイエンスの手法が有効であれば、ソーシャル・データサイエンス学部の専門科目を履修することもできる。社会科学を学ぶ多くの学生が自由に行き来できる環境が、「ソーシャル・データサイエンス」教育・研究を醸成していくことになるだろう。

- 令和5(2023)年度 一橋大学入学者選抜要項

この記事をシェアする