- 2023年05月15日

- (2023Guideline4・5月号より)

この記事をシェアする

「令和答申」から見る高校教育改革の方向性

各高校が特色ある教育課程を編成し自立した学習者を育成

- この記事のポイント!

-

- 1

- 「令和の日本型学校教育」答申は新学習指導要領の取扱説明書として

- 2

- 新学習指導要領のもと、スクール・ポリシーに基づく多様な教育課程編成を

- 3

- 自分で考え、自分で判断し、自分で行動できるよう、生徒を自立した学習者に

令和答申に示された高校教育の姿

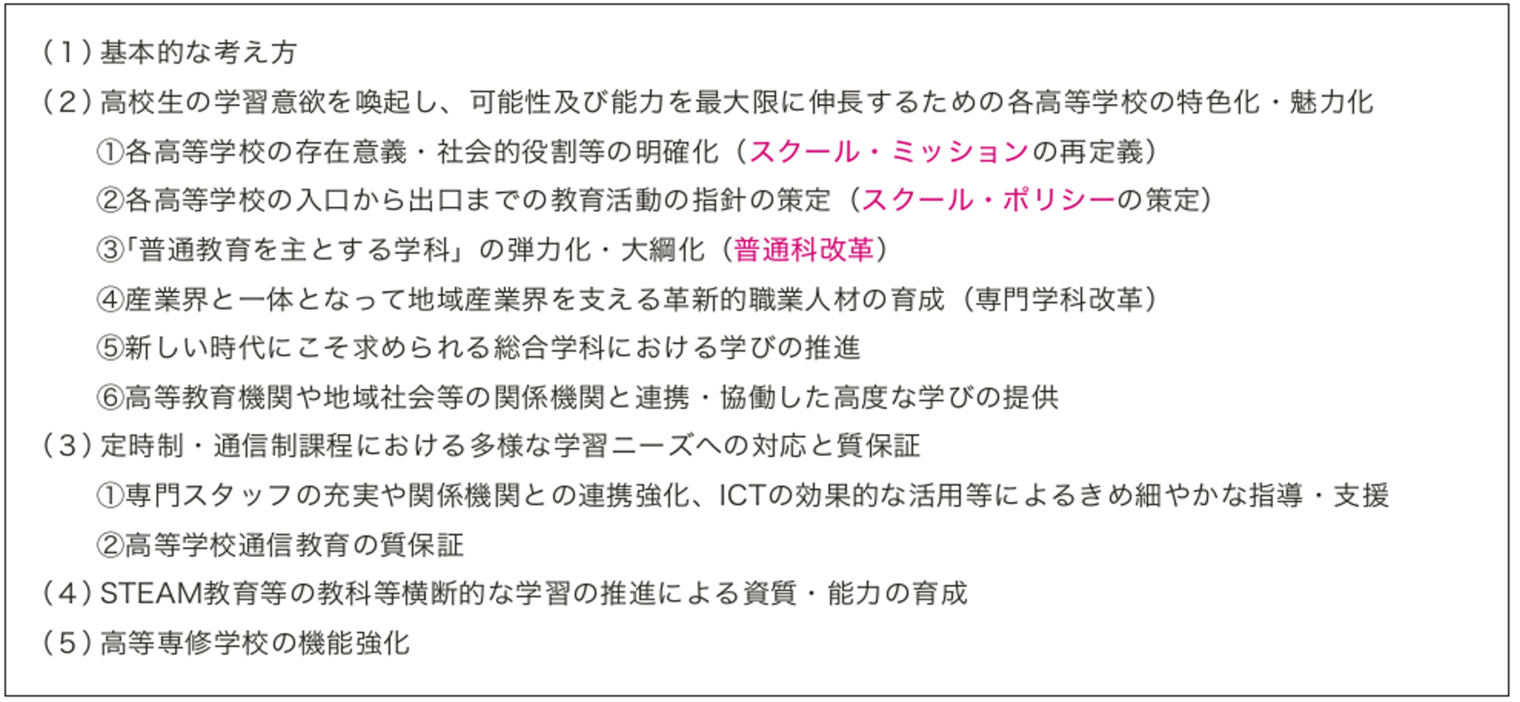

中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して(2021年1月26日)」(以下、令和答申)は、初中等教育全般について提言しており、学校関係者の関心も高いと思います。令和答申は2部構成です。高校教育については第1部の総論で2020年代を通じて実現すべき姿が描かれ、第2部の各論<図表1>でスクール・ミッション、スクール・ポリシー等の具体的な提言が記載されています。

総論で示した全体像は、端的に言うと、主体的に学習に取り組む態度をいかに養っていくかということです。このことに関してはSTEAM教育を含め、教科等横断的な学びが大事になると示しています。2022年4月から成年年齢が引き下げられることを受けて、1人の市民として、社会の中で幸せに豊かに生きていくための力をどう養うかが課題ですが、生徒は与えられるだけでなく、自分自身で学んで身につける必要があります。

各論では、スクール・ミッションを再定義して、3つのポリシーからなるスクール・ポリシーを策定し、教育活動に取り組むことを求めています。3つのポリシーとは、卒業する時点でどんな力をつけていることをめざすのか(育成をめざす資質・能力に関する方針)、そのための教育課程をどう編成するのか(教育課程の編成及び実施に関する方針)を明示し、そして、中学生がミスマッチのないように十分理解した上で、自分の力が一番伸ばせると思う高校を選べるようにする(入学者の受入れに関する方針)ものです。

- 中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して(答申)」より作成

高校教育に求められる「共通性と多様性」とは

高校教育ではこれまでも「共通性と多様性」が常に問われてきました。この両方に十分に応えることはなかなか難しいことだと思います。私個人の考えでは、義務教育段階の学習の定着をしっかりと確認することが極めて重要な共通性だと思っています。2022年4月から始まった高校の新学習指導要領にも、義務教育段階の学習をしっかりと定着させるという指摘が何度も出てきます。

義務教育段階では、基礎といっても相当なレベルまで学びを深めることがめざされています。そのため、高校入学の段階でそれを十分に身につけていないこともあると思います。義務教育と高校教育の12年間の学びの中で、社会で生きていくための基礎的な力をいかに養うかを考えると、高校の3年間では学び直しも非常に重要な要素だと思います。まず大事な基礎をしっかりと定着させることが、高校教育の共通性だと私は考えています。

そして、もう1つ、極めて重要な共通性として、社会にどのようにコミットしていくか、自分なりの社会へのコミットの仕方を自分自身で考えていくこと、つまり市民性を醸成することが重要だと思っています。先程の成年年齢の引き下げとも大いに関係があります。これから、1人の市民として社会とどのようにつながり、どのように生きていくのか、言い換えれば、主権者の1人としての自覚を深めることが大切です。私は、この基礎学力の定着と市民性の2つは高校教育の共通性のポイントだと考えています。多様性については、さまざまな背景を持つ多様な生徒に対して、各高校はいかに対応するかということだと思います。

そこでスクール・ミッション、スクール・ポリシーが重要になってきます。公立高校であれば設置者・教育委員会と学校長が、各高校の社会的役割等を改めて確認することでスクール・ミッションを再定義します。そのミッションに基づいてスクール・ポリシーを考えていきます。特別活動や学校生活を含め、生徒が何をどのように学び、それらがどう評価されるか。卒業時点でどんな能力を持つ青年に育っているのかには、教育課程の成果が現れます。その意味で教育課程にこそ、各高校の特色が出てくるのだろうと思っています。

その際重視するべきは、生徒の多様性です。現在、高校の課程は全日制、定時制、通信制等に分かれていますが、課程間を移動できるようなことがあっても良いのではないでしょうか。学校になかなか馴染めないタイプの生徒もいます。生徒が学校に合わせるのではなく、学校が生徒の現実に寄り添っていくという考え方が重要だと思います。もちろん適切なバランスをとることが前提です。義務教育から高校教育にかけて、子供たちは小さな大人になっていきます。小さな大人として育つのにふさわしい学びの場をどのように実現してくのかを考えなければいけません。生徒たちの尊厳が守られ、誇りを持って学べる場や機会を実現しなくてはなりません。

普通科で自由な学びの場を展開できないか

令和答申では、普通科改革も謳われています。普通科には高校生の約7割が在籍しています。ただ、何をもって普通と考えるのかは意外と難しいことです。これまでは、普通科という、ある種の固定的な教育課程に生徒を適合させてきたようなところもあったように思いますが、果たして本当にそれで良いのでしょうか。もっと生徒が自由に学びを選択できることも必要ではないでしょうか。

それが「普通教育を主とする学科の弾力化・大綱化(普通科改革)」の意図するところです。令和答申の中で示された、学際的な学びに重点的に取り組む学科や地域社会に関する学びに重点的に取り組む学科は、あくまでも例示です。生徒のペースで学び直しができるエンカレッジ・スクールや本当に幅広く生徒の自由な選択ができる普通科、探究的な学びに大きくシフトした普通科ができても良いでしょう。例えば、商業科の知見を取り入れ、経済・経営・商学分野の範囲で探究する学科なども考えられます。科学技術科が専門高校ではなく普通科にあっても良いでしょう。あるいは防災科など、いくつもアイディアが出てくると思います。

現状のままで本当に良いのか自問自答してほしい

令和答申では、各設置者と各学校がスクール・ミッションの再定義をするとしていますが、校長先生や管理職だけでなく、現場の先生方も含めて検討し、教育委員会に提案することがあっても良いと思います。スクール・ポリシーの策定には、生徒や保護者、地域の方々にも関わっていただいても良いでしょう。実際にそうしている高校もありますので、大いに議論していただきたいところです。

ただ、普通科の多様な在り方を考えると言われても、戸惑いを感じる先生もいらっしゃるかもしれません。しかし、それぞれの立場で、現状のまま続けていくことで本当に良いのだろうかと自問自答してみてください。教育委員会として、学校長として、高校の教員として、それぞれの立場で自問自答することがまず大事だと考えます。その際、生徒の話を聞くことが非常に大切です。生徒を主語にして、生徒の現状を見て、自問自答してください。生徒は本当に学習意欲を発揮して、生き生きと学校生活を送っているでしょうか。

かつて高校現場にいて本当に面白いと感じたのは、生徒の生き生きとした姿です。生徒はいろいろと悩み、考えながら行動します。時には危なっかしいと心配になることもありましたが、やがて自分たちで考えたことを少しずつ形にしていきます。そういう生徒の姿をかたわらで見られることは、教師の醍醐味だと思います。その喜びを多くの先生方に味わっていただける機会が今まさに目の前にあるのです。

生徒が自ら工夫できるよう学びを委ねる

多様な教育活動を進めていくためには、高校の中のリソースだけでは難しい場合があります。そのため、令和答申では、国内外の関係機関との連携・協働体制の構築やコーディネーターの配置を提案しています。生徒が自らの学びを進めるために必要な環境を整えるためです。高校の中だけではなく、学校外を含めて、さまざまな学びや練習の場があった方が良いでしょう。学校内外に多彩な学びの機会があって生徒が選べる。学びを生徒に委ねることが重要です。

基礎を学ぶ段階では反復学習を伴います。そうした段階では、教師や保護者がずっと生徒のかたわらで支えることもできますが、いつまでも伴走できる訳ではありません。

私はよくグライダーをイメージするのですが、グライダーが地上から飛び立つ時には、曳航機に引っ張られてある程度の高度まで引き上げてもらう必要があります。曳航機は、例えば面倒見の良い周囲の大人ということもできるでしょう。この時、単なるグライダーであればいつかは地上に降りてきてしまいます。グライダーである生徒たちには、そのまま飛び続けてもらわなくてはなりません。それには飛んでいる最中に、自力で駆動する仕組みを作るなどして、自分で工夫をしてもらわなくてはいけません。その工夫をするために必要となるのが知識や技能です。学びを委ねることは、生徒に自ら工夫して飛び続けるための練習の場を与えるということです。

探究についても、生徒が自分自身で問いを立てて取り組んでいくことが必要です。最初は調べ学習から始めても、最終的には生徒が自分自身で仮説を立てて検証に取り組むことができるようになることが求められます。考えてみれば人生は仮説検証の連続とも言えます。その中で自分自身が判断し、決定していかなければなりません。生徒に学びを委ね、自己決定のための練習になる、学び方を学ぶ経験を重ねられるようにすることが必要です。

令和答申は新学習指導要領の取扱説明書

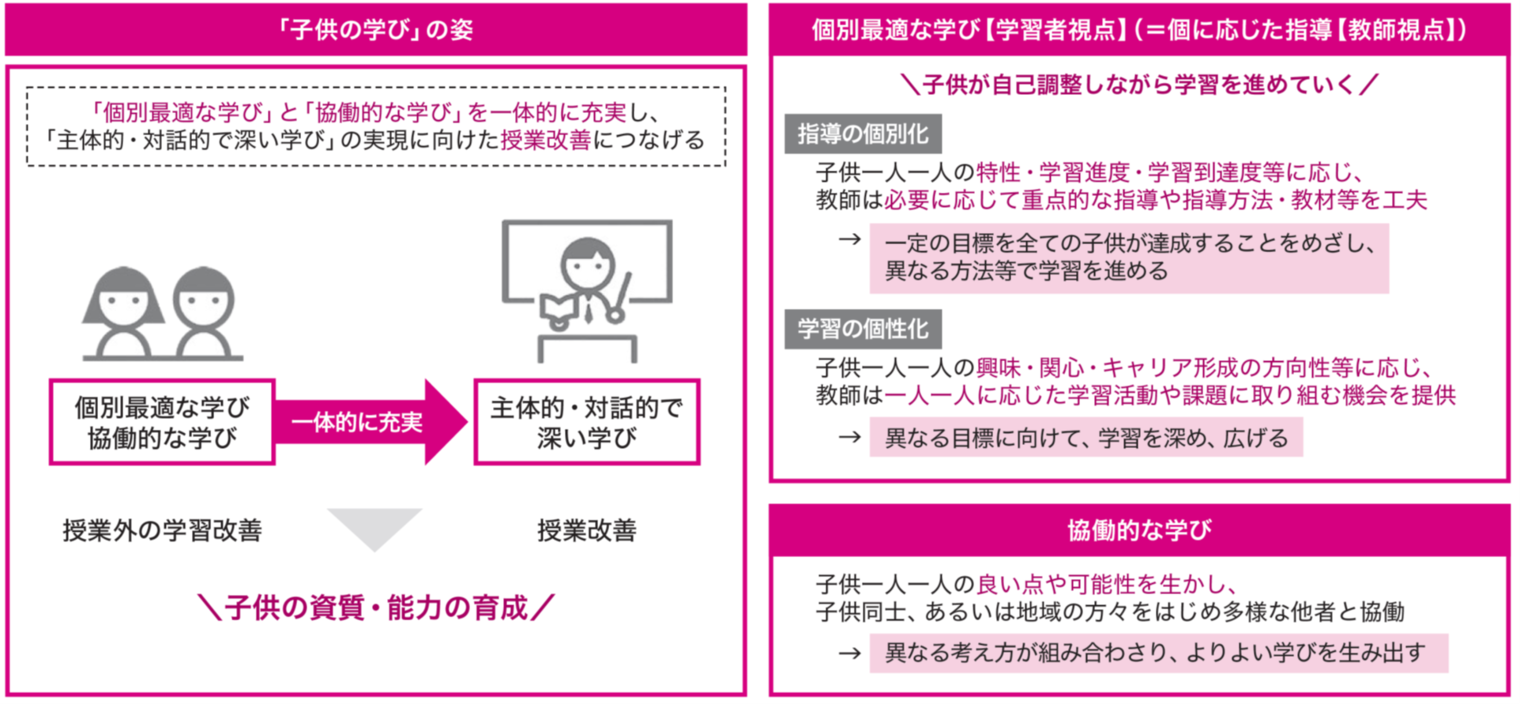

令和答申の副題は「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現」<図表2>です。これを今回新たに示された考え方という捉え方が一部にあるようですが、必ずしもそうではありません。これまでも充実が求められてきた「個に応じた指導」を教師の側からではなく、学習者の視点で言い換えて「個別最適な学び」としているのです。

生徒一人ひとりの学びの量や進み具合は異なります。教材や時間などそれぞれに合わせた形で学びの場を整えることが大切です。この「個別最適な学び」を進めるためには2つのことが大事になります。

1つは「指導の個別化」です。ここでは、教員が生徒に合わせた指導をしていく時、指導者側の視点だけではなく、学習者側の視点から見てそれが本当にその生徒にとって最もふさわしい学びになっているのかという問いかけや、指導と評価の一体化という観点が必要です。

そして、もう1つは「学習の個性化」です。探究などを通じて、生徒が自分の興味・関心に気づき、それに基づいて取り組みを進める中で、必要な知識は何か、必要な情報はどこに行けば得られるのかなどを自分で考え、さらに学びを進めていきます。それが将来の進路につながる場合もあるでしょう。そうやって生徒自身が自分の学びを調整していくのです。これこそがまさに、いかに学びを委ねるかということです。これによって、生徒が主体的に学ぶ、自立した学習者に育っていくと考えます。

令和答申は、新しい考え方も示していますが、基本的にはこれまでも充実が求められてきたことを学習者の視点で言い換えていると受けとれます。同じ考え方は、当然新しい学習指導要領に述べられています。令和答申はその学習指導要領への理解をさら進めるための詳しい解説をしているとも言えます。つまり、令和答申は新学習指導要領の取扱説明書といってもよいでしょう。

「協働的な学び」も、これまでも大事にされてきました。自分一人では気づかなかったことに気づいたり、考えを重ね合うことで学びが深まったりするという点で重要です。ただし、「協働的な学び」が同調圧力を生むことのないようにすることも大切です。「個別最適な学び」が孤立した学び、あるいは学びの分断にならないで多様な生徒が自らの学びをつくれるように、そして「協働的な学び」が同調圧力を生むことなく、多様性が認められる、包摂性のある学習集団で学びを深めることができるように、ということが重要です。

高度経済成長期のように社会の価値観がある程度共有され、進むべき方向性が明確な時代であれば、探究や学習の個性化がこれ程強く求められることはないかもしれません。VUCAと言われ、非連続的と言われる激しい社会変化の中、他者と関わり豊かに生きるためには、自分で考え、自分で判断し、自分で行動できる自立した学習者になることが必要だと思います。私はそれが今の学習指導要領で示されている最重要事項だと考えています。

- 中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して(答申)」【総論解説】より作成

- 関連リンク

この記事をシェアする