- 2023年05月22日公開

- (2023Guideline4・5月号より)

この記事をシェアする

ICTを授業でも日常的に活用し

一人ひとりを伸ばす自由進度学習を実現

- この記事のポイント!

-

- 1

- 1人1台端末の整備を機に、クラウドも積極的に活用を

- 2

- 高度な資質・能力の育成をめざし、授業観を自由進度学習へと転換

- 3

- 校務や研修で授業と同じシステムを使い教員のICT活用力を向上

1人1台端末の整備が進むことで

高校でも日常的にICTが活用されるように

「GIGAスクール構想」によって、高校でも1人1台端末の整備が進んでいます。

これまでは、端末の台数が限られていたこともあり、どの授業で、何のためにICTを使うのかを考える必要がありました。しかし、教員も生徒も全員が端末を持つようになれば、授業などでICTを使うのが当たり前になります。

社会人は、仕事のはじめにパソコンの電源を入れて、メールの確認、調べもの、資料の作成など、必要なときにパソコンを使いますが、学校でも同じように、日常的にICTが活用されるようになると考えられます。

また、ここ数年でクラウドサービスが急速に普及しました。2010年代までは、データを共有する際、メールに添付して送る、共有フォルダにファイルを置いてそこからダウンロードするという使い方が主流でした。しかし、社会の状況を見ると、現在はGoogle WorkspaceやMicrosoft 365にファイルを置き、URLで情報をやりとりし、共有する時代になりました。

文部科学省から、「整備された端末がクラウド活用を基本として積極的に利活用されるよう」(注1)と、学校においてもクラウドを活用することが推奨されています。また、学習ツールについては、「学校における使用であっても、学校向けの特別な仕様である必要はなく、一般向けのソフトウェアで十分」(注2)としています。

クラウドの活用に情報セキュリティの懸念を抱く方もいらっしゃいますが、セキュリティ面でのリスク軽減にもつながります。たとえば管理者が自在にアクセス権をつけることができます。仮にファイルのURLが外部に漏れても、校内のアカウントのみからアクセスできるようにするなどの制御が可能です。従来のようにメールでファイルを送信する場合、相手のパソコン上にファイルが残ったままになるなど、意図しない情報流出の可能性が懸念されます。USBメモリなどは紛失する恐れもあります。

- 注1 令和3年3月12日「GIGAスクール構想の下で整備された1人1台端末の積極的な利活用等について(通知)」

- 注2 令和2年3月3日「GIGAスクール構想の実現 標準仕様書」の「1.(3)学習用ツールについて」

学習目標を到達目標から向上目標に転換し

一人ひとりの力を伸ばす教育へ

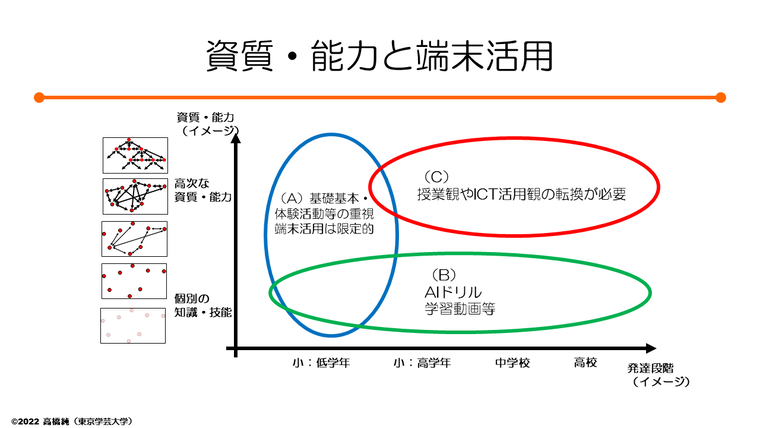

<図表1>は、1人1台端末時代の資質・能力の習得とICT活用のイメージを示したものです。高校段階で主に活用がなされるのは(B)(C)の領域だと考えられます。

個別の知識・技能の習得のための学習(B)は、学習動画やAIドリル等に置き換わっていくと考えられます。すでに、知識の解説が非常に上手な教員の授業動画はたくさん作成されていますし、問題演習なども、AIドリルであれば問題の難易度や進度を一人ひとりの生徒に合わせることができます。

そうなると、教員が教室で実施する授業では、より高次な資質・能力の育成をめざすことになります(C)。このとき、授業はただ解説を聞くだけでなく、調べる・整理する・まとめる・発表する・批評し合うといった活動を繰り返す探究的なもの、というようにその授業観を大きく転換することになります。

- 高橋先生ご提供資料

また、授業観の転換とあわせて、学習目標も転換する必要があります。具体的にいえば、これまでの「字が書ける」というような到達目標から、「これまでより字がきれいに書けるようになる」というような向上目標への転換です。

たとえば、美術の授業などでは、現在でも、生徒同士が制作過程を見せ合いながら作品を完成させていく場面が見られます。一方、他教科の場合は、他の生徒のレポートを見たり、解答を写したりすることはあまりありませんが、向上目標的な発想に立てば、このレポート作成も、生徒同士で互いに見せ合い参考にしながら、より良いレポートを書くという活動に変わります。

このとき、授業で取り組むテーマは、1つに正解が決まるものではなく、「オープンエンド」なものにする必要があります。たとえば日本史の授業であれば、「江戸時代が終わった理由をまとめる」といった課題が考えられます。

すでにこうした授業を行っている場合も、多くは、授業の冒頭で教員が生徒全員に対してこの日の目標や流れを説明したあと、自分の考えをまとめ、グループで話し合い、順番に発表するといった流れをステップバイステップで指示する場合が多いのではないでしょうか。しかし、学習のペースは一人ひとり違うため、早めに考えをまとめて退屈する生徒や、意見が出尽くして遊んでしまうグループなども出てくるかもしれません

そこで、授業もこれまでの「単線型」から「複線型」へと転換することが求められます<図表2>。

複線型の授業では、教員は「江戸時代が終わった理由をまとめよう」といったテーマを提示し、生徒は自分で考えをまとめたり、端末を使って調べたり、他の生徒と協働したり、教員にアドバイスを求めたりといったことを、必要に応じて行います。

そうした授業では、生徒が学習過程や学習形態を自己決定、自己調整することが求められます。ICT活用も、文章作成ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト、Webサイト、あるいは普通のノートなど各自の学習に適したものをそれぞれ使います。教科書や資料集は、課題に取り組むために参照する基本的な資料となります。

複線型の授業では、教員はリアルタイムで生徒の学習の過程を把握し、直接声をかけたりしながら、学習を支援します。たとえばレポートをまとめる授業でも、ICT端末とクラウドなどをうまく活用すれば、40人学級のクラスでも、1人につき3~4回は制作状況を確認できるでしょう。行き詰まっている生徒に対し、教員から「Aさんが面白いことを書いているよ」と声をかけ、参考にするようアドバイスすることもできます。

生徒は学習の仕方も、得意なことも一人ひとり違います。教員は生徒を集団として捉えがちですが、これからは、一人ひとりのそれぞれの力をそれぞれに適した形で伸ばしていくということが必要となります。また、学校では多くの教科を教え、苦手を克服するように指導を行ってきましたが、得意なことをより伸ばしていくことが大切になります。

それらを前提に、これまでの学校で行われてきた「一斉授業」から、「自由進度学習」へと転換していくことが求められているのです。

「自由進度学習」の理論は1980年代には完成していましたが、なかなか実現できませんでした。しかし1人1台端末が実現し、クラウドが普及することで、可能になりつつあると感じています。

- 高橋先生ご提供資料

クラウド活用やICT機器の発達により

教員の指導も高度化・効率化

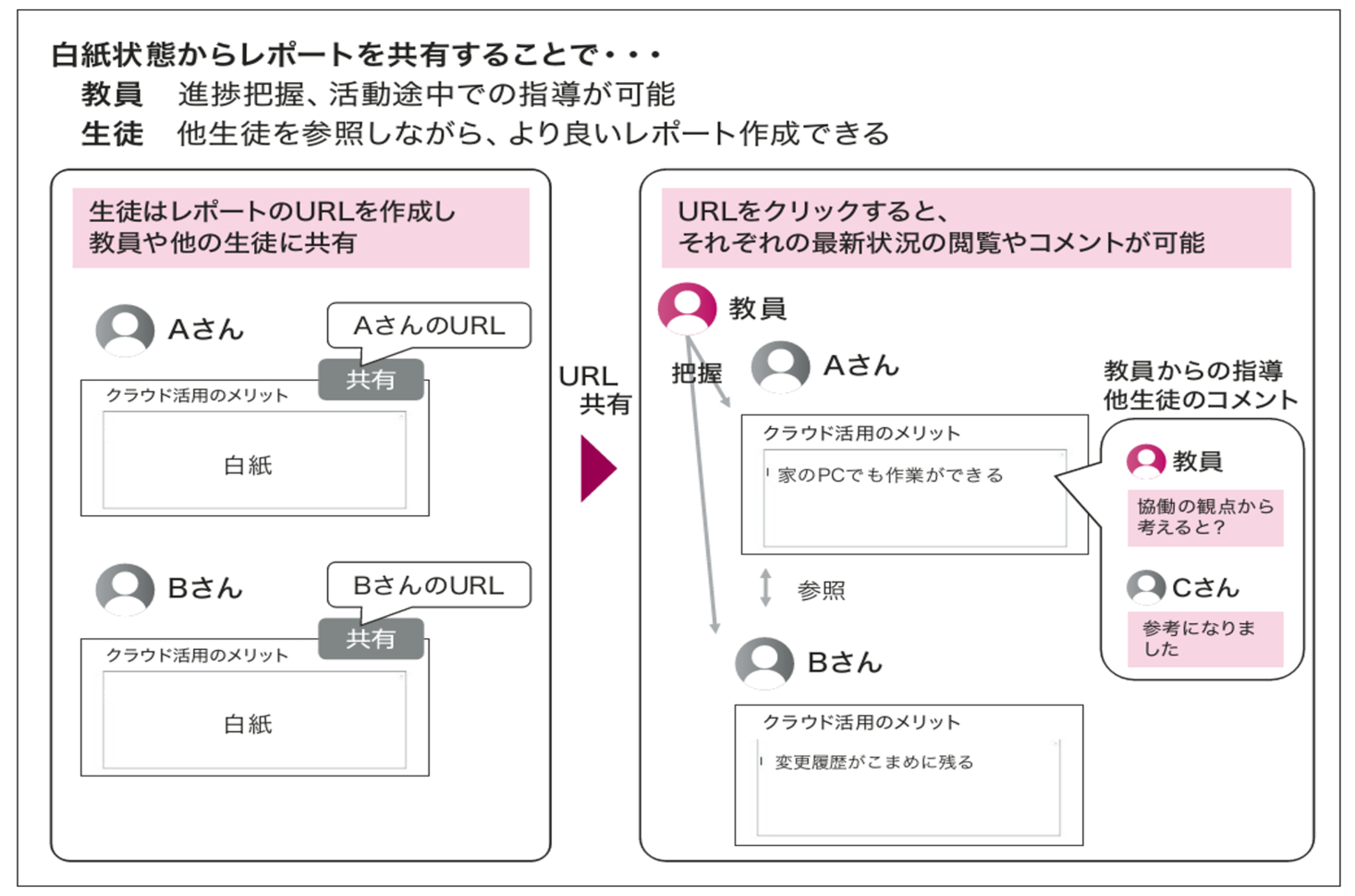

1人1台端末とクラウドを活用する際のメリットの1つに、“白紙の共有”が可能になることがあります<図表3>

大学での私の授業ではGoogle Workspaceを活用していますが、学生がレポートを作成する際に、まずは何も記入していない“白紙”の状態で、ドキュメントのURLを受講生全員に共有してもらいます。そうすると、学生が書き進めているレポートを、途中段階も含めて、私も受講生も見ることができるようになります。

私は学生のレポート作成の過程を見ながら、随時、コメントをつけたり、話したりしていきます。学生も、他の受講者のレポートを参考にしたり、お互いにコメントをつけ合ったりしながら、自分のレポートの質を高めます。変更履歴も自動的に保存されるため、以前のバージョンを見返すことなども容易です。

これまでは、完成したレポートを印刷して紙で提出したり、レポートのファイルをメールで送ったりしていましたが、クラウドを活用することで、途中段階を随時確認することが可能になったのです。

クラウドを活用することで、私の研究も効率化されています。たとえば、私は小・中学校の指導助言なども行っていますが、授業動画の共有などは非常に容易になりました。小・中学校の先生方には、授業中に撮影した動画をクラウドにアップロードし、そのURLをチャットで共有していただいています。

周辺機器の発達も進んでいます。たとえば、近年普及している360°カメラを導入することで、授業研究なども変わりつつあります。これまで使われていたビデオカメラは、一定の方向しか撮影することができなかったため、授業研究の際には、観察したい生徒などをよく考え、ビデオカメラを置く位置や方向を授業前に決める必要がありました。しかし、360°カメラであれば、教室の真ん中に置いておけば教室中を撮影することができます。そうすると、カメラの位置に関わらず、授業後に見たいところをもう一度見たりすることができます。

先述の複線型の授業では、1つの教室の中で多様な学習活動が同時に起こりますし、生徒も自由に動き回りますので、360°カメラの活用が特に有効です。

クラウドも360°カメラも、最初は抵抗があるかもしれませんが、導入してみると、先生方は新しい授業のインスピレーションを感じられるようです。より良い活用法を試行錯誤しながら実践していくうちに、どんどんアイデアを出してICTを活用するようになると感じています。

よく、DX(デジタルトランスフォーメーション)と言いますが、ICTの導入で変革できることの1つが、物事の順番を変えられることです。先述の“白紙の共有”でレポートを共有する段階の順番が変わり、360°カメラで設置場所を決めることと見ることの順番が変わるというように、授業の構成も変えていくことができます。

ここまでご紹介してきたように、1人1台端末やクラウドの整備が進むことで、学校教育は大きく変わっていきます。とはいえ教員は忙しく、使い方を勉強する時間がないのが課題です。そこで提案するのが、授業のためにICT活用法の勉強をするのではなく、事務仕事も、授業研修も、授業と同じシステムを使うということです。とにかくさまざまな場面で使って慣れていただくのが最も効果的です。

たとえば校内研修などでクラウドを使ってみるのはいかがでしょうか。授業実践動画やレポートをクラウドにアップして、意見交換をチャットで行うなどは、高校などでも実施可能だと思います。

どんな教育改革も、まず生徒の現状を把握することからスタートします。そして1人1台ずつの端末には生徒の現状が詰まっており、教室に教員が一人しかいない中でも、生徒一人ひとりを際立たせ、見守りながら成長させていく道具となります。教員も、日頃、仕事やプライベートでパソコンやスマートフォンを便利に使っていると思います。教育現場ではまだICTの活用に規制もありますが、授業でも使うのが当たり前のものとして、気楽に活用していただきたいと思います。

- 取材内容をもとに編集部で作成

この記事をシェアする