- 2023年06月05日

- (2023Guideline4・5月号より)

この記事をシェアする

生涯にわたって探究し続ける生涯探究社会が到来

各高校は独自の強みを持った教育課程の創出が必要

- この記事のポイント!

-

- 1

- 高校における探究学習はここ数年で予想以上に大きく進展している

- 2

- さらなる高度化と自律化には教科教育が重要

- 3

- 各高校の教育目標を踏まえた教育課程の編成は自ずと「探究」に帰結する

教育課程全体が「探究」に大きくシフトチェンジ

新学習指導要領では、「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」に変更され、地理歴史や古典など他の科目にも探究という名称が付され、教育課程全体が「探究」に大きくシフトチェンジしました。

現在の高校における探究学習の取り組み状況を見ると、当初期待された姿以上に大きく進展していると私は感じています。これまで学習指導要領の改訂時における高校の動きは比較的慎重でしたが、ここ数年は劇的といってもよいぐらいの大きな変化が見られます。

各地の学校におうかがいした際、学校運営の中核を担う先生方から、探究学習に対する前向きな声をたくさんいただきます。また、そうした熱心な先生方同士がネットワークでつながるなど、これまでとは異なる様相を見せています。さらに大きいのは探究学習に生き生きと取り組む生徒の声です。実践の現場に直接うかがうこともありますが、近年は、新聞などのメディアを通しても、生徒たちの活動や声が伝わってきます。探究活動を生かして大学入試で結果を出したという話も聞きます。こうした声を聞くにつけ、「探究」が大きなうねりのように確実に広がってきていることを実感しています。

「探究」という言葉の持つインパクトも大きいと思います。多くの高校の先生方のマインドシフトを促す効果もあったと思います。それに加えて、現場の先生方も生徒たちの前向きな変容を確実に実感でき、手応えを感じたのだと思います。世代交代などによって管理職も含め、教育に対する価値観が旧来のものから刷新されてきているのではないでしょうか。

変化の背景には政策に加えて社会的変化がある

こうした変化にはさまざまな背景があると考えられます。1つは文部科学省の施策です。高校の教育目標、スクール・ミッションを明確にし、そのための教育課程を編成するカリキュラムデザインによって、各高校の特色を出していくという施策は、自ずとカリキュラムの中での「総合的な探究の時間」の位置づけを考えることにつながります。また、施策の中でも大学入学者選抜改革は大きなメッセージとなりました。総合型選抜の広がりとともに、高校生のとき探究に取り組んで来た学生ほど大学入学後の成績がよいとも耳にします。高校時代の探究学習が将来はもちろんのこと、目の前の大学入試にも影響することが明らかになったのです。東京大学の学校推薦型選抜で複数名の合格者を輩出する高校も出始め、進学校に与えた影響も大きいものがあります。さらに、難関大でも、探究学習のように自分の意思で意欲的に学べる学生を総合型選抜や学校推薦型選抜で入学させようという方向に動いています。

もう1つは社会的な変化が挙げられます。その中にはコロナ禍の影響もあったと思います。休校など教育活動の充実の妨げにはなりましたが、旧来の学力観ではとても解決できない問題に対して、その時点でのベストな納得解や最適解を見出しながら、多くの関係者が協働的に学びながら解決するしかないことが毎日のように目の前で示されました。こうした大人たちの苦労を生徒たちも見ていたのだと思います。

これらに加えて、私は受験情報産業、出版社、塾・予備校など民間企業の貢献もあったと考えています。各種の答申では、文部科学省が「総合的な探究の時間」の指導資料を作るとされていましたが、実際にはすぐには動けませんでした。その間、民間企業が積極的に探究学習の教材を作成し、広く提供することに加え、グッドプラクティスの共有も進めてくれました。高校現場にとっては大きなヒントになったと思います。

私はこうした変化を、生涯学習社会の次に来る、正解の無い問題に対して生涯にわたって探究し続ける、生涯探究社会が到来するというイメージで捉えています。まさに今、潮目が大きく変わろうとしています。

トップリーダーを支える教育委員会の施策に期待

全体的に大きな変化が起きているとはいうものの、どんどん進めている高校もあれば、波に乗り切れない高校もあると思います。その点では、全国のすべての子どもたちが探究学習に存分に取り組んで、そのよさを実感しているかと問われれば、残念ながらまだその段階にはありません。特に公立高校は私立高校に比べて、変化のスピードが緩やかで地道に着実に進むという印象です。

ここでのポイントは3つあると思います。1つは高校のトップリーダーである校長の判断です。校長が各高校のスクール・ミッション、スクール・ポリシーを策定し、カリキュラムの中で探究学習をどのように位置づけるかは大きなポイントです。

そして、2つ目は、トップリーダーの思いを受け、実際に組織を動かしていくミドルリーダーを中心とした、コア組織となる部局やプロジェクトチームの役割が大きいと思います。高校は小中学校より組織のサイズが大きいため、こうした仕組みが必要です。校務分掌で明確に定め、適切な人事配置と財政的な措置によって組織は初めて動き出します。

さらに重要なのは、これらの両者を大きく包み込んで支援する教育委員会の役割です。私はこれからの教育委員会の施策には2つの視点が大切になると考えています。

1つは時間軸の視点です。今後、社会はどのように変化していくのか、そこではどのような人材が求められるのか、今後の社会を見据えた視点を持って、それぞれの自治体を担う人材を輩出するための未来志向の時間軸が持てるかどうかです。

そして、もう1つは空間軸です。自治体内の他の部局、とりわけ知事部局や市長部局の施策と教育委員会における人材育成との関係を空間軸で捉える視点が必要です。各自治体は、未来社会を考え、永続的な地域づくりに注力しています。そこに高校生がどのように参画するか、あるいは高校生のパワーやアイデアをどのように生かせるのかといった視点を持って施策を考えなくてはいけないと思います。観光や地域イベントへの参加や地元企業との商品開発などさまざまな場面が考えられますが、そこには地域特性があり、大都市であればグローバルな視点も必要になってくるでしょう。これからは観光課やまちづくり課などとネットワークを作り、教育委員会以外の予算も活用できるような政策的な戦略が持てるスタッフが求められていますが、私はそうした指導主事は確実に増えているという印象を持っています。

さらなる高度化と自律化には教科教育が重要

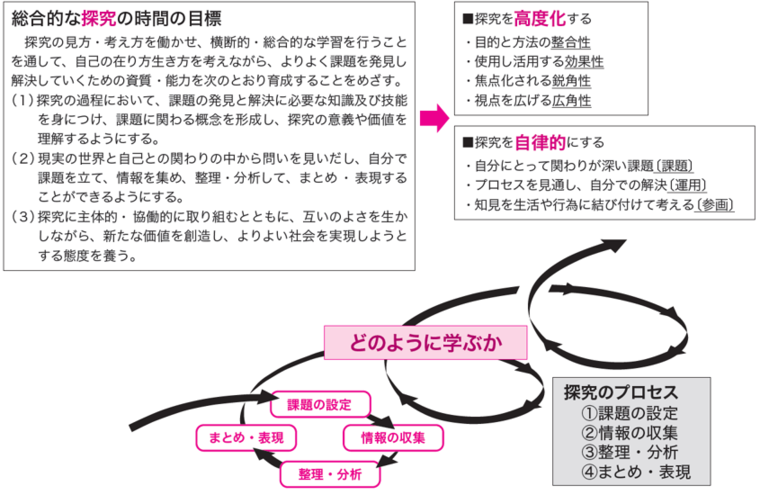

今後、探究学習が今以上に進展するためには、さらなる高度化と自律化が必要になります<図表1>。高度化には、整合性、効果性、鋭角性、広角性の4つが大切です。つまり、探究の目的と解決の方法に矛盾がなく、探究の資質・能力が活用されており、より深く掘り下げて探究し、幅広い可能性を視野に入れているということですが、今後は生徒がこうした学び方をより自覚できるような各高校の取り組みやチャレンジが出てくることを期待しています。生徒が自覚して、そこに手応えが加われば、次の行為につながります。そのためには、調査の方法や具体的な表現方法など、各教科の学びで得られた方法や知識を探究学習で使う状況がさらに進むことが肝要です。それによって、生徒の取り組みもより高度化しますし、各教科の先生方も探究学習に関わりやすくなるのではないでしょうか。

自律化とは、自分に関わりのある課題を自分で解決し、そこに参画することです。探究することで、生徒自らがどのように社会と関わり、どのような形で社会参画するかを考えていくような本質的なキャリア教育につながっていくと思います。

こうして見ていくと、今後は教科教育の重要性が際立つのではないかと思います。そうなると校内に各教科のスペシャリストを揃えている、いわばシンクタンクとしての、高校の役割が見直されていくと思います。専門的な知見を持つ高校の先生方の力をこれからも存分に発揮していただくことが、より高度でより自律的な高みをめざすためには必要です。

今後到来するであろう、生涯探究社会においては、子どもたちは、どのように未来社会を創造するかを考え続ける主体にならなければいけません。そのためには、自分たちが社会に関わり、アクションを起こせば変化が起き、自分たちの未来社会が豊かになっていくことを実感するチャンスが必要です。探究学習はまさにこうした手応えを積み重ねる機会となります。より高度で自律的な高みをめざしつつ、すべての子どもたちが探究学習に存分に取り組んで、手応えを実感できるよう、裾野を広げていくことが大切です。

- 文部科学省「新しい時代の高等学校教育の在り方ワーキンググループ(第4回)会議資料」より作成

STEAM教育との親和性は高いが各高校の強みを生かした固有性が大切

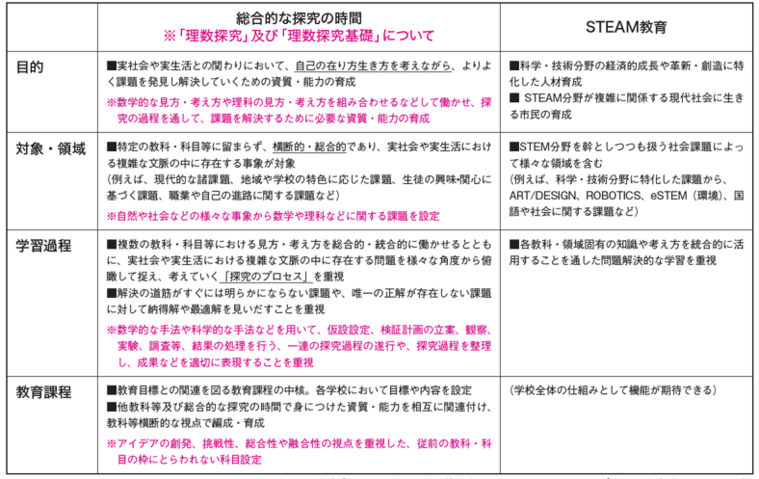

近年、データサイエンス教育への関心の高まりもあり、STEAM(Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics)教育が注目されています。STEAM教育も、探究学習と同様に、各教科の知識や考え方を総合的に活用し、問題解決を図ることを通じて学びます<図表2>。つまり、探究しながら資質・能力を育てていくため、探究学習とはほぼ等しい感覚で捉えてよいと思います。科学技術政策への関心と相まって、STEAM教育に多くの方が関心を持つのは確かだと思います。そのため、「総合的な探究の時間」を中心にして、各高校がSTEAM教育を展開するのは順当なことだと思います。

特にここ数年、探究学習を推進していく際のわかりやすいメッセージの代表的な存在が、STEAM教育、地域活性化、SDGsです。ただし、すべての高校が探究学習でSTEAM教育に取り組む必要はなく、各高校の持っている特色や強みを生かすことが重要です。高校の立地条件や生徒がどのような興味・関心を持って入学してきているのか、生徒たちの将来に対する進路意識がどこにあるのか、などに合った取り組みがベストでしょう。

それぞれの高校の特色や生徒の実態、地域の特性など各高校の強みは必ずあります。その強みを生かした取り組みの方が圧倒的に固有性もあり、最終的にはスクール・ミッションに合致した独自性が際立つチャレンジになるでしょう。

- 文部科学省「新しい時代の高等学校教育の在り方ワーキンググループ(第4回)会議資料」より作成

独自性のある教育目標と教育課程が各校の強みに

学習指導要領の総則には、教育目標を踏まえて教育課程を編成する際には「総合的な探究の時間」との関連を図るものとするという記載があります。学習指導要領にのっとって学校経営を行おうとすれば、必然的に探究学習を考えるような仕組みになっているのです。これはスクール・ミッションやスクール・ポリシーにもつながるため、かなり大きな意味を持っていると思います。

また、現在、学校経営を進めるためのカリキュラム・マネジメントが強調されていますが、ある意味でビッグワード的に捉えられていて、かなり幅広くさまざまなマネジメントを行わなければならないような印象を持っている方もいるようです。しかし、学校経営を確かなものにするためのコアは教育課程です。カリキュラムをマネジメントするというより、カリキュラムをデザインすることに意識を持たれるとよいのではないでしょうか。どのようなカリキュラムをデザインして、どのような人材を育成していくのか、高校は義務教育よりも固有性、独自性が求められていると思います。生徒から進学先として選ばれるためには特色が必要となり、そこでは自ずと結果も求められます。

現在、高校は自分たちの学校に相応しい教育目標や教育課程、自分たちの高校でしかできない独自性を創出しなければいけない状況に置かれているのではないでしょうか。そこには産みの苦しみはあると思います。しかし、それを乗り切れば、他校にはない自校だけの強み、自校だけでしかできない学び、いわば自慢できる学びという特色が生まれます。そして、学校の自信にもつながります。創出する段階の苦労はよく理解していますが、私はその先にはとても明るい未来が待っていると信じています。

この記事をシェアする