- 2023年06月19日

この記事をシェアする

これからの研究者は「DBIR」の観点から

現場の先生方をエンパワーする

- この記事のポイント!

-

- 1

- 学習科学では「人はどのように学ぶか」を研究

- 2

- 現場の実践から理論を形成する時代へ

- 3

- 現場をエンパワーする最新アプローチがDBIR

学習科学は人の学び方に注目する

「学習科学」は、これまでに行われてきた認知研究を基盤にし、「人はどのように学んでいるのか」を研究しています。さらに、研究を通して、日常の学びの中で人が今より賢くなるにはどうするべきかを考えることで、よりよい学びを教育実践において創りあげようと試みています。

多くの学習者は、大学入試を突破することや定期テストでよい点をとることを学びの目標(ゴール)として、そこから逆算して(後ろ向きに)いつまでに何ができるようになればよいという形で学習を進めます。ですが、学習科学はそうではなく、人の学びの「ゴール」は可変的なものだと考えています。すなわち、あるゴールに近づいたら、自ずと次のゴールが探せるということです。

みなさんも例えば国語の問題文を読んで、深く内容の理解ができたら、その作者の違う作品も読みたくなったようなことがあるでしょう。それが「前向きアプローチ」です。それによって潜在的な学習能力をさらに伸ばし、新たなコンピテンシー(例えばもっとうまく学ぶための力)を創発して、人の知性を今よりも高いところに持っていくことをめざしているのです。

社会の進展とともに学習への要求も高度化している

さて、現代の教育現場に目を移しましょう。今や、国籍や文化的背景、家庭環境など、多様な子どもたちが学校に来ています。社会における多様性の概念が変わり、一人ひとりの多様性がクローズアップされてきているということです。学ぶ過程やゴールが一人ひとり違うのは実は昔からそうだったのですが、それが当然のことと思えるようになってきたのです。

さらに、教育に対する社会からの要求も高度化してきました。昔の学校は、指示をきちんと遂行できる力など「情報処理能力」の育成が重視されていました。しかし、今の学校では受け取った指示が本当にその通りやってしまってよいのかを「批判的に考え」、指示をもっとよいものに作り替える「創造する力」まで養うことが求められています。

このように、社会の進展とともにその要求は高度化しています。子どもが独り立ちするためにはどうすればよいのか、教育は難しい局面に立っているのだと言えます。

先生方が現場で実践から理論を作る時代へ

そのような社会変化の中で、私たち学習科学の研究者のあるべき立場も変化してきました。

以前までは、研究者が、一部の現場で行った実験のデータをもとに理論を組み立て、それに基づいた教材やツールを開発してまとめ、先生方にそれらを手渡すことによって、全国津々浦々の学校で実践してもらう、という流れをとっていました。私たちは、こうしたアプローチを総称して「パッケージ化アプローチ」と呼んでいます。

しかし、子どもは一人ひとり違う以上、特定の現場でのデータから組み立てられたに過ぎないこのアプローチは、どんな場所でも同様の効果が得られることはあまり期待できません。また、この方法では先生方の力が育たないので、開発したパッケージの数が尽きてしまったら、現場の先生がご自身で効果的な実践を続けることは難しいでしょう。研究者が中心となって理論や教材を組み立てる以上は、こういった限界が存在し続けてしまいます。

だからといって、具体例を示さずに、めざしたい抽象的な「理念(ビジョン)」だけを研究者から先生方に提示するとどうなるでしょうか(これを「ビジョン提示アプローチ」と呼んでいます)。これは「~すればいいんでしょ」というマインドセットに先生方をさせない反面、理念を具現化して授業を組み立てていただく負担を全部先生方にお任せしてしまう難しさがあります。

だからこそ、現在では、研究者が「脱中心化」していく代わりに、先生方を「エンパワー」する立場に徹するようになりました。すなわち、研究者が主導して実践を行うのではなく、「どう実践するか」ということそのものを先生方ご自身に考えていただくということです。そうすることによって、先生方が主体となり、毎回の授業を一種の「実験」とみたてながら、「今日の授業ではこうなっていた」、「次の授業でこうしよう」と子どもの学びを検証していくことが可能になります。この実践で得られた気づきをベースにして、それぞれの場に合わせて「理論」を修正・再構築していくのです。

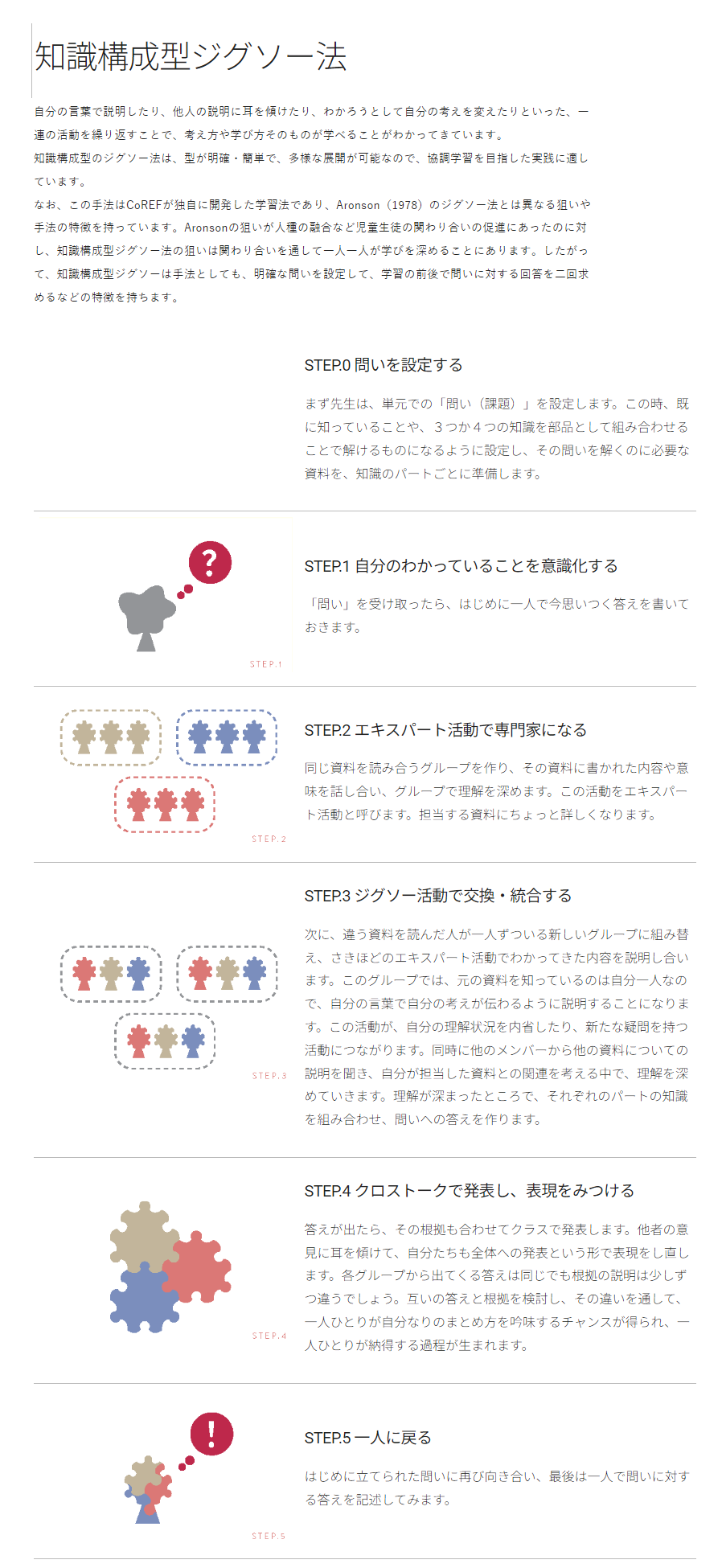

「知識構成型ジグソー法」

私が長く携わっている「知識構成型ジグソー法」を用いて協調学習を実現しようとするアプローチは、「パッケージ化アプローチ」と「ビジョン提示アプローチ」の中間的な立場に位置する手法です。

「知識構成型ジグソー法」には、予め5つのステップ(型)がありますので、「ビジョン提示アプローチ」に比べ、実践の際の目安が存在することになります。一方で、「パッケージ化アプローチ」とは異なり、実際に授業で扱う中身のデザインについては、それぞれの先生方にお任せしています。このことにより、先生方が授業の実践を通して、「今回は教材の力が弱かったな」「この部分は私がファシリテーションをやらない方が良かったな」といった学びを得られる場になるでしょう。さらに、学習評価(見とり)を行うことで、「生徒って学ぶ力を結構持っているのだな」「その力をこう使ったら学習のゴールを達成できそう」といった気づきも、先生方自身で得られると考えています。

参考にできるDBIRアプローチ

このように、研究者がいかに先生方をエンパワーするのかを考える際に、参考になるアプローチが「デザイン社会実装研究(Design-Based Implementation Research、以下DBIR)」です。DBIRは、現場主体で教育実践を改善することに主眼を置いています。そのため、先生方(実践者)・研究者という間のみならず、複数の先生方(実践者)同士でも協働的に授業をデザインしていきます。同時に、この取り組みをより包括的で継続的に発展させるため、教育行政をも組み込んで実施するアプローチだという特徴を持っています。

たとえば、先ほどご紹介した「知識構成型ジグソー法」では、実践された先生ご自身の振り返りのみならず、その授業を観察していた他の先生方とも意見を交換することで、協働的に授業を改善することもめざしています。その意味で、「知識構成型ジグソー法」で協調学習を実現する取り組みはDBIRの考え方をふんだんに取り入れた手法であり、極めて有望な、学習科学の最新の動向であるといえます。

ICTを取り込む

さらに、アメリカの学習科学の研究者であるジェレミー・ロッシェル氏は、こうしたアプローチにICTも組み込むことで、学びの理解の促進をめざしました。彼はICTの強みを活かし、数学の現象を物語・動的なグラフ・表・数式と結び付けて、多様な側面から考えることを学習者に促すソフトを作り、教員研修において紹介したのです。

ただしロッシェル氏は、こうした研究成果(エビデンス)があっても、放っておいて「勝手に」学校現場に実装されることは起こり得ないと指摘しています。そこで、彼は今、NPO団体に籍を移し、研究者・教育者・開発者などを結びつけるネットワークの形成を行っています。このネットワークを通し、「研究」が「学習理論とテクノロジを用いて子どもの学びを改善する」という「効果」と、「多くの学校・先生・子どもに使われる」という「規模」が、両立して「実装」されることを狙っているのです。

ICTの使い道は2方向ある

余談ですが、こうしたICTの使い道として、私は大きく分けて2つの方向性が存在していると考えています。

1つは、人の学習過程をつぶさに追って、社会的な背景の中での知的・感情的な成長を長期にわたって観察し、それをまとめて人類の学びに関するデータベースにしようというものです。そのことにより、他の人が何かに挑戦しようとする際、この膨大なデータベースが参考になるかもしれません。この方向性は社会をより良くし、人類の発展を後押しするという、極めて真っ当なものだと言えるでしょう。

もう1つは、決められた学びの「ゴール」に向けて、なんとか短期間で行けるように、ドリルや解説を効率よく与えるというものです。この方向性はAIと相性が良いために広がりを見せていますが、一人一人の学びが分断され、社会と関わらない形で学びが進められてしまいます。

今後、ICTがどちらに転ぶのか、悩ましいトレンドです。

実践のためにはハブが必要

ところで、DBIRのもう1つの特徴として、その一連のアプローチに「教育行政も組み込む」という点があることを、先ほど申し上げました。日本の教育実践は伝統的に、研究者と先生方がダイレクトに結びつき、間に自治体(教育委員会)が入る試みが少なかったように思います。しかし、自治体が入れば、先生や学校が孤立しないように目を配り、適切に声がけをして励ます役目を果たせます。そして、実践が走り出したら先生方や学校を守り、時には外からの防波堤としての役割を果たすこともできるでしょう。このように、先生方・自治体・研究者の三者が一体となって取り組むことが有効なのです。もちろん、協働的な取り組みのためには、この輪の中に多くの先生方に入っていただくことも重要です。

先のロッシェル氏の例のように、日本においても、私の所属する「教育環境デザイン研究所」が、こうした繋がりの「ハブ」となることができれば、と思っています。

まとめ

このように、多様性が表面化して社会が大きく変化していく中で、縁の下の力持ちとなった研究者がDBIRによって先生方をエンパワーするという、一つのコツが見えてきました。こうした実践に多くの先生方に参加してもらい、お互いが協働的にかかわりあいながら育つことをめざすことで、先生方の授業力の向上が期待できるでしょう。これこそが、学習科学が「実践」として行っている、最新の取り組みなのです。

この記事をシェアする