- 2023年08月07日

この記事をシェアする

SDGsを通じて社会の課題を知り

深掘りしたい探究・研究テーマを発見

- この記事のポイント!

-

- 1

- 環境問題だけでなく、「人々が能力を発揮できない状況の改善」をめざすSDGs

- 2

- SDGsの課題の解決には、さまざまな学問分野の連携が不可欠

- 3

- SDGsからさまざまな「問い」を立て、大学で研究したいテーマを選択

SDGsが究極的にめざしているのは

能力を伸ばせない状況を変えること

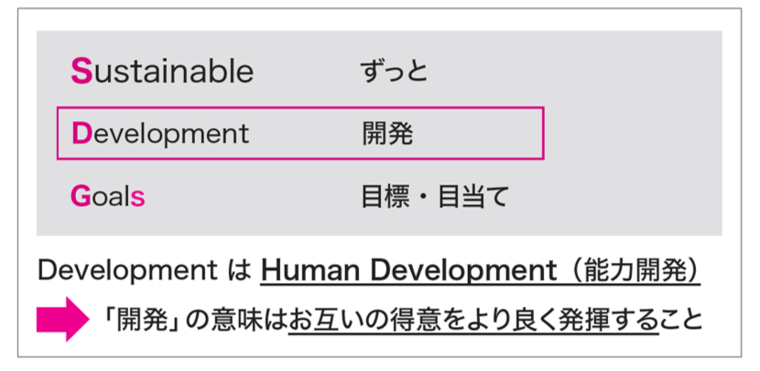

SDGsは、2015年9月に国連サミットで採択された“Sustainable Development Goals”の頭文字をとったもので、17の目標が掲げられています。日本語では「持続可能な開発目標」と訳されていますが、日本語で「開発」というと、都市開発や宅地開発のイメージに引っ張られるためか、環境破壊と結びつきがちで、SDGsというと地球環境問題に対する取り組みのように思われがちです。

しかし、国連文書をよく読むと、Developmentが意味しているのは“Human Development”であり、これは「持って生まれた能力を発揮すること」と理解するのが良さそうです。そうなるとSDGsは、「人々がこれからもずっと、お互いの能力を発揮できるような世界を作っていくための目標・目当て」ということなります<図1>。

そういう目で17の目標を眺めてみると、たとえば貧困や飢餓の状態にあると、人々は能力を発揮できません。ですからその解消が目標になってくるわけです。ほかの目標もみな同じです。それぞれの目標が達成されないと、能力を発揮できない人が生まれるわけですから、その人たちが持てる能力を発揮できるように、それを阻んでいる障壁を取り除こうというのが、SDGsが本来めざしていることなのです。

どうでしょう。SDGsに対するイメージが少し違ったものに見えてきませんか。

SDGsの取り組みというと、国連が決めた17の目標の中から1つまたは複数のテーマを選んで、その解消のためにどうしたらいいかを考える活動だと思いがちです。しかし、SDGsの基本的な考え方に立ち返れば、能力を発揮できない状況とはどういう状況なのか、それはどこに存在しているのか、それを解消するにはどうしたらいいかといった地点からスタートすべきなのです。

場合によっては、17の目標やその下にある169のターゲットを批判的に捉えることだって可能なはずです。それらは国際レベルで示されたものであり、個別の実情に応じてカスタマイズし取り組むこととされています。つまり、SDGsは、経済・環境問題について整理された金科玉条のリストではなく、本質的には、「人々が能力を発揮できない状況の改善」という視点から主体的に考え、具体的な行動へとつなげていく活動のことをさす、と捉えるとよいでしょう。

- 取材内容をもとに河合塾で作成

学問は、つかみどころのない物事・課題に

直面したときのアプローチを提供

このように、SDGsに取り組むことは、人々が能力を発揮できない状況を変えようとすることであり、そのためには何か新しい工夫が必要です。そして、その工夫を生み出すのに必要なのが学問なのです。

学問には、大きく「新しいことを探す」「より本当らしいことを探す」「仮説を立てて取り組む」という3つの役割があります。大学では、学問を通じて、そういう考え方や方法を学ぶことになります。

では、大学での研究や教育は、SDGsとどうつながっているのでしょうか。大学では、分野を決めて、一定の体系を持った知恵を身につけていきます。その知恵は、SDGsが対象とするようなつかみどころのない物事・課題に直面したときに、どこからどのような優先順序で取り組めばいいかを与えてくれます。

たとえば、難病に対してどう立ち向かうかを考えたときに、医学であれば、症状を治すためにどんな治療が有効なのかという知恵ですし、薬学なら物質はどう関わっているのかという知恵、工学ならどんなものを作って関わればいいかという知恵…といった具合です。こうした知恵がないと、問題に直面したときに右往左往することになります。そうならないための知的なシステムを自分のなかに構築することが、大学における専門教育だと言えます。

そして、大学でどのような学問を学びたいかや、専門性を身につけたいかは、自分が解決したい課題に対して、どのようなアプローチをとりたいかで考えるとよいのではないでしょうか。

ただし、SDGsの課題に取り組むときは、1つの専門性を身につけるだけでは不十分かもしれません。専門性は1つの視点を与えてくれますが、SDGsで扱うような大きな問題は、1つの視点からだけで解決策を見出すことは難しいからです。別の専門分野の人と組むことで生まれる異なる視点を加えることで、新しい工夫へとつながる可能性が大きいのです。大学では、自分の専門分野を修める一方で、他分野とも連携しながら取り組んでいくような研究や教育が、今後ますます行われるようになると思います。

SDGsの取り組みには、このようにさまざまな分野の知恵が必要です。解決したい課題があっても、大学進学にあたって専門分野を選びかねている高校生には、自分がどの分野の研究手法に向いているかで進路を判断することをお勧めします。文理の違いをごく大雑把に捉えると、「人間同士はお互いに違う」ということに力点をおいてアプローチするのが文科系、「どの人間にも当てはまることを探す」ということに力点をおいてアプローチするのが理科系と言えそうです。

実際の課題解決の場では、より多くの人が納得できるようなものを見つけることが大切になります。その際にどういう方法を使えば、より人々に訴えかけることができるかで判断してもいいと思います。大まかに、言葉を使った方がいいと思う人は文科系が、数字を使った方がいいと思うなら理科系が、向いているかもしれません。いずれにしても、各自がピンとくる、波長の合う、手法を学べる専門分野に進むのがいいと思っています。

SDGsに取り組む秘訣は「問い」にあり

導かれた結論の一般化可能性には注意

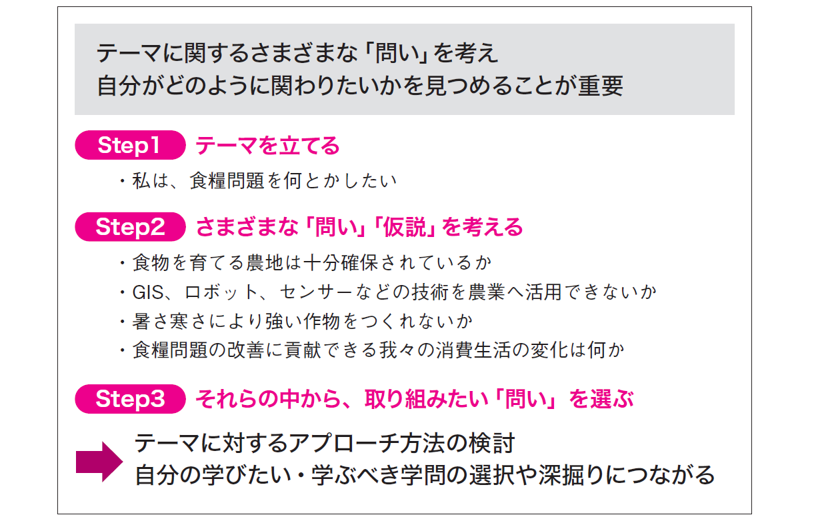

これからの高校生は、探究などでSDGsに取り組むケースも多いと思います。SDGsに取り組む上で重要なことは「問い」を立てることです<図2>。

どんなテーマに取り組むかを決める際には、「愚痴」を問題意識の出発点として活用することをお勧めします。愚痴は、自分が何かをしたいのに、邪魔するものがあるときに出るものであり、それは自分の能力が発揮できないときにほかなりません。その愚痴を愚痴だけで終わらせず、ではどうなればいいのか、それにはどんな方法があるのか…と考えを進めていくのです。すると、SDGsの目標やターゲットのどこかに分類できるようになるかもしれません。SDGsは探究を行う際の共通言語だと考えればいいのです。

テーマが決まったら、次はできるだけ多くの「問い」を立てましょう。最初にどれだけたくさん、できれば誰も尋ねたことがない「問い」を立てられるかは、探究でも研究でも非常に重要な要素です。たとえば、私が携わるがん治療の研究では、がん細胞だけに注目した視点でなく「体に入ったその薬剤は本当に届いているのか」という問いを持ったことでがん細胞の周囲にも目を向けるというアプローチが見えました。このように、さまざまな「問い」を立てることで、解決のための多様なアプローチが見えてきます。その上で、立てた問いに対して、自分が取り組みたいものはどれか、その中でも「ほんとうか確かめられる」つまり「検証」ができるものはどれかと考え、吟味することで、アプローチの方法が見えてきます。

仮説を検証する段階、結果を考察する段階で気をつけたいことがあります。それは、導かれた結論はどんなとき、どんな人には当てはまるのか、つまり「一般化可能性」を考える必要があるということです。

検証方法が実験なら、実験室で試す内容自体は正確な検証ができますが、実験で現実世界の何までは真似したが何は真似られてないのか、確認が必要です。一方、アンケート調査やフィールドワークなど現実世界を直接「取材」する方法は、得られた結論が現実全体のうちどれくらいを調べられたか十分に吟味する必要があります。つまり実験にしろ、アンケート調査にしろ、結論と現実との間にはギャップがあるはずで、そのギャップを認識し、結論が即いつでも誰にでも当てはまるとは言えないのです。そのことを明確にしないまま、広く社会に当てはめようとすると、上手くいかないことが起きます。高校でSDGsに取り組む際にも、「言える範囲をはっきりさせて、裏付けが取れた内容を言う」というリテラシーを学ぶことは各自の将来に向かって大切だと思います。

- 取材内容をもとに河合塾で作成

誰も正解を知らない問いへの「探究」

先生は、生徒の課題解決のアプローチを支援

高校生がSDGsや探究に取り組むときは、先生方の在り方が問い直されているとも言えます。

これまで「先生」という存在は、教える分野においては、教えられる人よりも「すべて」で勝っていなければならない、正解を知っていなければならないと考えられてきたかもしれません。しかし、SDGsに関しては、誰も正解を知りません。誰も正解を知らないことをどうやって教えたらいいのかというのは、実は教育における非常に本質的で重要な質問と言えます。この問いに正解があるかどうかわかりませんが、先生方へのエールとして次のことは言えるだろうと思っています。

先生の方が生徒よりも人生の経験が長く、どういうところで能力の発揮が阻まれているか、つまり課題がどこにあるかは生徒よりも多く経験しているはずです。また、課題に対してどんなアプローチをすればいいかについても、知っている範囲で伝えられることはあると思います。たとえアプローチがわからなくても、試してみるよう、経験から勇気づけることができるでしょう。何か先んじているものはあるはずで、それを伝えることで答えのない問いへの取り組みへと導いていくことができると思っています。先生にも一緒に「考える」ことが求められるのが、探究であり、SDGsなのだと思っています。

- 関連リンク

-

-

書籍「SDGsの時代に探究・研究を進めるガイドブック」(狩野光伸著)

-

「総合的な探究の時間」を指導する先生にお勧め。「科学的な考え方」をSDGsを入口に分かりやすく解説した一冊です。(発行元培風館ページへリンク)

-

書籍「SDGsの時代に探究・研究を進めるガイドブック」(狩野光伸著)

-

-

河合塾

学問・大学選び支援サイト「みらいぶっく」

-

「探究につながるテーマ」をはじめ、高校生の関心ある言葉、仕事、最新研究、本など、さまざまな角度から学問や大学と出会うことができます。

-

河合塾

学問・大学選び支援サイト「みらいぶっく」

この記事をシェアする