- 2023年11月06日

この記事をシェアする

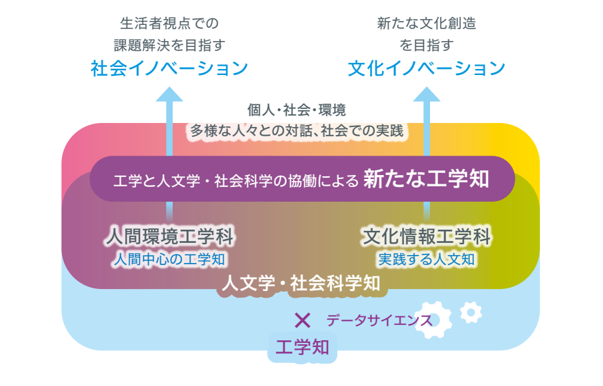

工学と人文学・社会科学の知を協働させ

社会と共に未来の環境、文化を創り出す

- この記事のポイント!

-

- 1

- 理工系人材のニーズの高まりを背景に「共創工学部」を新設

- 2

- 工学に文系の知恵を合わせ、新しい技術や価値を創造

- 3

- 多様な分野の知見をもとに共創する力を育成

基幹研究院自然科学系 長澤 夏子教授

(人間環境工学科

学科長就任予定)

基幹研究院人間科学系 宮澤 仁教授

(文化情報工学科

学科長就任予定)

基幹研究院人文科学系 伊藤 さとみ教授

(文化情報工学科所属予定教員)

にお話をうかがいました。

共創工学部

理工系人材の需要の高まりを受け新設

人間環境工学科と文化情報工学科の2学科構成

―お茶の水女子大学では2024年度、人間環境工学科(既存学科からの改組)と、文化情報工学科(新設)からなる「共創工学部」が新たに設置されます<図表1>。学部設置の経緯を教えてください。

長澤 日本では女性の工学系人材が少ないとされています。本学では、これまで文系の文教育学部、理系の理学部、文理半々の生活科学部の3学部を設置していましたが、工学系の教育・研究は限定的でした。そこで工学系分野の人材をより輩出すべく、学部を設置することとしました。

- 「OCHADAI GAZETTE」vol.274より

学科や文理を超えた共創で、新しい時代を築く

―共創工学部の特徴的な学びを紹介してください。

宮澤 両学科の学生が受講する「共創工学共通科目」を設けています。たとえば、1年次に受講する「共創工学総論」はオムニバス形式の授業で、学部の全教員が担当します。1つのテーマについて毎時間、両学科から教員が出講し、最低2回開講します。一方の学科の教員が前半に講義を行い、後半はもう一方の教員と学生を交えてディスカッションします。1つのテーマを異なる切り口から学び、“共創する”授業です。

長澤 「共創デザインPBL(LIDEE演習)Ⅰ・Ⅱ」の授業では、企業や外部の専門家を招き、毎回違う課題を出していただきます。学生はグループで、工学的な視点を持ちながらその課題に対する解決策を提案します。授業では調査や見学なども行い、アイデアの出し方や発想法、リーダーシップも学べます。

人間環境工学科

工学を幅広く学び

課題解決のための技術を提案できる力を育成する

―次に、それぞれの学科についてお聞かせください。

まず人間環境工学科は、生活科学部の人間・環境科学科からの改組となりますが、違いや新学科の特徴について教えてください。

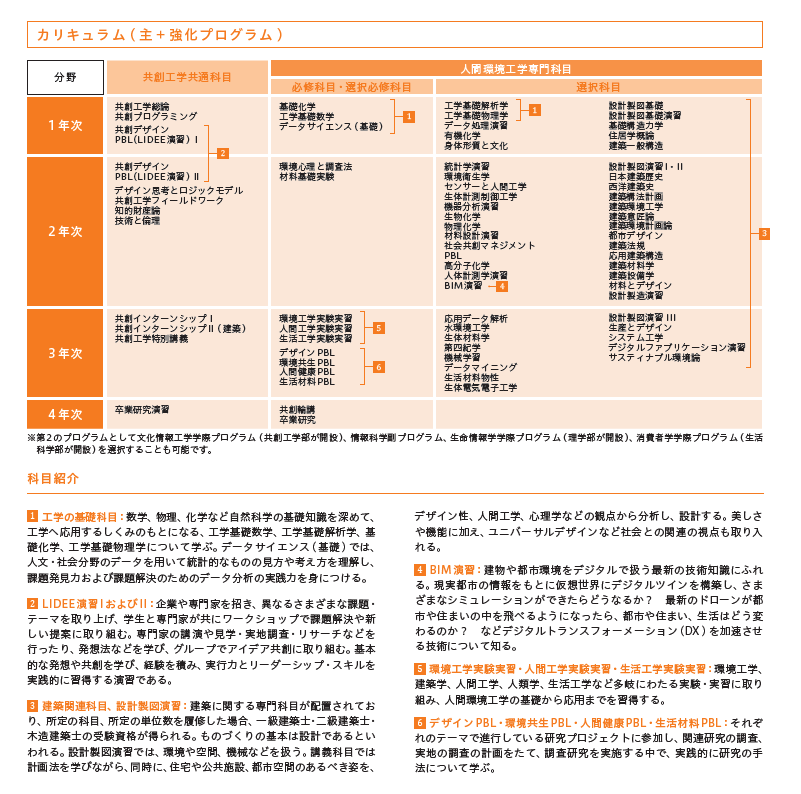

長澤 これまで、生活科学部の人間・環境科学科では、環境や建築、機能材料など、理工学的な手法を用いて生活をとりまく課題を解決できる人材を育成してきました。今回、共創工学部に移行するにあたり、必修科目や選択必修科目に「基礎化学」「工学基礎数学」「データサイエンス(基礎)」「材料基礎実験」など、工学の基礎的な知識を学ぶ科目をより充実させました。

また、課題解決に重点を置いた学びも特徴です。工学部では各技術分野に分かれ深く掘り下げて学ぶことが多いですが、社会課題を解決するためには、さまざまな技術からのアプローチが必要です。人間環境工学科では、技術開発というよりも、それらの要素技術を使ってどういう課題解決ができるか、組み合わせて解決策を創り出せる人材の育成をめざしています。

- 大学案内(2024年度版) 学部・学科プログラムより

文化情報工学科

人文学の研究テーマを

データサイエンスで分析しITで社会に還元する

―新設される文化情報工学科についても、学びの特徴を教えてください。

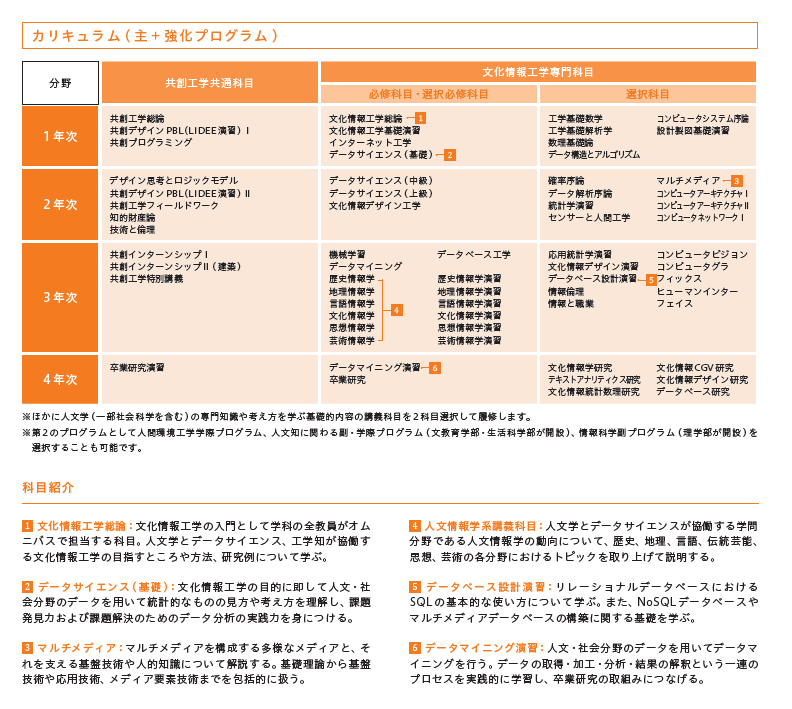

宮澤 文化情報工学は、人文学とデータサイエンス、情報工学の3つの学問が連携した新しい学びの分野です。現在、文系の学部にデータサイエンス系の学科・コースなどを設置する大学も増えていますが、その多くが経済学や経営学など、社会科学分野でデータサイエンスを活用するのに対し、本学科では、人文学を研究対象とします。また、データサイエンスだけでなく情報工学も用いて、研究成果を社会に還元する知識と技術の修得まで行います。本学科では、データサイエンスと情報工学の手法を用い、新しい文化や価値を創造することをめざします。

―人文学とデータサイエンス、情報工学の連携とは、具体的にどのようなものでしょうか。

伊藤 私が専門とする言語学の場合、たとえば言語類型論ではこれまで、研究者が多様な言語を比較し、言語の構造や意味などの特徴を見出し、言語の類型を思考していました。データサイエンスの手法を活用し、大量のデータを一度に分析することで研究者の考えの傍証を得ることができますし、人間の直感では気づかなかった新しい知見が得られるようになると思います。これは他の分野も同様です。私の場合は音声の研究をしていますが、音声の分析にデータサイエンスの手法を活用し、音声の数値化や可視化に情報工学の技術を用いています。また、芸術学であれば、たとえば踊りの動画をデータ化して特徴を分析できますし、そこから新しい芸術が生まれる可能性もあるでしょう。

―文化情報工学科の一般選抜では、共通テストで「数学Ⅰ・A」が必須、個別試験で数学が選択科目となっています。そのねらいを教えてください。

宮澤 学修においては数学的な素養も大切ですが、人文学に興味・関心のある学生にも入学してもらいたいという思いがあり、個別試験では数学を選択科目としました。ただ、数学に自信がない学生向けに、入学後、数学を学べる科目は揃っていますのでご安心ください。

- 大学案内(2024年度版) 学部・学科プログラムより

―最後に、高校生に向けてメッセージをお願いします。

伊藤 高校生の中には、人文学や社会学が好きだけれど、就職に有利な知識やスキルも身につけたいという方がいると思います。本学部では、好きなことを対象にしながら、工学系・情報系の知識とスキルを身につけることができます。

長澤 環境問題や新型コロナウイルスの流行などを鑑みても、これからの社会は何が起こるかわかりませんし、ライフスタイルも変化していると実感しています。先行き不透明な時代の課題を、多様な人々と一緒に取り組みながら解決するための力を身につけたいという学生と一緒に勉強したいと思います。

宮澤 オープンキャンパスに参加した高校生からは、「文系と理系の両方を学べるところに興味をもった」という声が多く聞かれます。文系と理系の間に橋をかけたい、学術の世界と社会との間に橋をかけたいという高校生は、是非本学部にいらしてください。

この記事をシェアする