- 2023年12月18日

この記事をシェアする

自分の興味・関心に一生懸命取り組んだ生徒が出願

高校の先生は大学と高校生の大切な架け橋

- この記事のポイント!

-

- 1

- 学修目的が明確で自分のテーマを持っている生徒が合格

- 2

- 高校の先生による受験の勧めが生徒の背中を押す

- 3

- 活動的で学問の広がりを楽しむ学生が多い

高大接続研究開発センター入試企画部門

高橋和久特任教授にお話を伺いました。

※2023年11月時点の情報を基に、Guideline

10・11月号の記事に加筆したものです。

高校時代に一生懸命に取り組んだテーマを持つ

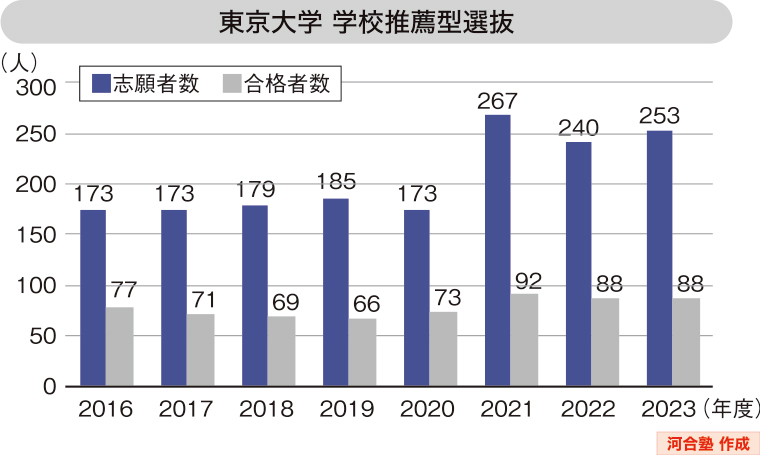

東京大学は学校推薦型選抜を2016年度入試より導入している。そして、導入から6年目となる2021年度入試以降、各高校から推薦できる人数を男女1人ずつから男女各3人(学校全体では最大4人)としたことで志願者数は200名を超え<図表1>、2024年度入試の出願者数は256名となっている(2023年11月8日現在)。

東京大学に推薦入学する学生にはどのような特徴が見られるのだろうか。学校推薦型選抜で入学した学生(以下、推薦生)の入学後の学修状況等については、高大接続研究開発センターが継続的に調査を行っている。

高大接続研究開発センター入試企画部門の高橋和久特任教授は「一番特徴的なのは、高校時代、興味・関心のあることに一生懸命取り組んだということです。また、一般選抜で入学した学生の多くは、幅広く学んでから専門を決めたいと言いますが、推薦生の場合は入学の段階で学びたいことが明確です。学生によっては行きたい研究室まで意識しています」(以下、発言者は同じ)と話す。また、「高校時代から自分のテーマを持っている学生だとイメージしていただくとよいでしょう」と話し、さらに「高校の時に自ら関心のあることについて発信している経験もありますので、その点ではコミュニケーション力が高かったり、自ら積極的に動くという様子が見られたりもします」と話す。

なお、出願に当たっては活動等を示す根拠資料が必要となるが、「コンクールなどでの受賞歴は必須というわけではありません。コンペティション等で優秀な成績を収めていなくても合格している場合もあります。高校の先生方は受賞の有無等で出願資格をご判断いただく必要はありません」と話す。「受賞歴があっても不合格となる方もいれば、そのような経歴なく合格する方もいます。受験生が自身の興味・関心のあることに、どれだけ意欲を持って深く考えているかを見ている入試だと私は理解しています。推薦生は受賞歴がなくても、高校の先生方が意欲を認めるような何かは確実に残しています。その意味で、高校内での先生方による日々の観察は非常に重要だと思っています」と高校の先生の関わりの重要性を指摘する。

出願には高校の先生の関わりが重要に

推薦生へのインタビューも多く行っているが、高校時代に先生からの声かけで出願につながったと答える学生も多いようだ。その点でも先生の関わりは重要だという。一方で、出願に際して先生の理解を得るのに苦心したという声もあり、それには次の2つのケースがあるそうだ。

1つは学校推薦型選抜、一般選抜と両方の準備を進めるのは生徒の負担が重いため、学校推薦型選抜を勧めないケースだ。そして、もう1つは、出願書類に記載するための生徒の活動が、先生ご自身の専門とは異なるため、指導が難しいことを理由とするケースである。しかしながら、受験生の負担は理解しつつも「志望理由を書く中で、自分が学びたいことが明確になったからこそ、現在の大学生活を楽しめていると答える推薦生が多くいます」と目標の明確化が大学で学びを進めるためのコンパスとなっていると言う。また、出願のサポートや指導について「多くの推薦生が、出願の時にありがたかったサポートとして、フィードバックを先生からもらったことを挙げます。自分が学びたいことを他者にわかりやすく伝える練習になったとのことです。専門分野の知識が必須なわけではないのです」と話し、専門分野等に関わらず、出願には先生の関わりが大切だとのことだ。

さらに、東京大学の学校推薦型選抜が求めるポテンシャルを持った高校生はもっと多いのではないかと考えている。「日本の高校教育の文化の中では、自分のやりたいことを考える目線を持ちながら授業を受けている高校生はそれほど多くはありません。ただ、その中でも学校の内外で自分の興味・関心がある活動に取り組んでいる生徒はまだまだいると思います。以前に比べると、高大連携や地域における学びの場も増えています。先生方から見て、やりたいことが明確な生徒だと思ったら、ぜひ背中を押してほしい」と期待を寄せる。

1~2年次は学問的な広がりを楽しむ学生が多い

入学後の推薦生はどのような大学生活を送っているのだろうか。「かなり活動的な学生が多い印象があります。学びたいことが明確なので、関係するところに自分から出かけて行ったり、大学の講義も自分の関心のある分野を中心にかなり幅広く履修したりしていて、単位にならない講義に出ている学生も多くいます。学外のプログラムでも積極的に参加している印象があります」と話し、活発さはかなり際立っているようだ。また、「学内の先生方からも、コミュニケーション能力、積極性、学びに対する関心などでは非常に高く評価されています」と話す。

東京大学には多くの体験プログラムが用意されており、「求めれば、推薦生以外でも多様な体験ができる環境にあります」と恵まれた学修環境にある。推薦生はそうした環境を積極的に活用しており、中にはプログラムを通じてつながった先生の紹介で、海外の著名な研究者に会いに行った学生もいるそうだ。また、推薦生同士の学部や学年を超えたつながりもあり、コミュニティも形成されている。「推薦生はそれぞれ特定の分野などに強い関心を持つ者同士なので、少し話をしただけで意気投合するところがあります」とのことだ。

ところで、東京大学は入学後に幅広いリベラルアーツ教育を行い、「進学選択」を経て、専門を学ぶのは3年次からとなる、いわゆるレイト・スペシャライゼーションがカリキュラムの特徴の1つだ。学びの目的が明確な推薦生にとっては合わないようにも思われるが、どうであろうか。「学部による違いもありますが、専門を学ぶためには、できるだけ裾野を広げておいてほしいという考え方が基本です」と専門科目の履修時期については、一般選抜での入学者と比べて、大きな違いはないそうだ。ただ、推薦生には「早期履修制度/早期聴講制度」や「アドバイザー教員制度」といった、専門科目に早く触れる機会や、大学教員との面談機会は用意されている。

1~2年次の状況について、「1~2年生に話を聞くと、多くが、今の時期には学部に進んだ後ではできない幅広いことを学びたいと言います。それぞれの学問は異なる領域でも結構つながるところがあるものです。1つの領域の視点だけではなく、他領域も含めた広い視点で見ると気づくこともあります。推薦生はそのことを楽しんでいるところが特徴です」と話す。

説明会では推薦生と交流ができる

東京大学の学校推薦型選抜の説明会は複数回実施されており、ホームページに案内が掲載されている。「説明会をぜひ、生徒さんに知らせていただければと思います。そこでは現役の推薦生と会えますので、話をすれば自分にとって学校推薦型選抜が向いているかどうかがよくわかると思います」と推薦生との交流を勧める。日程的に説明会に参加できなくても、一般には公開されていないが、高校を通じて申請すると推薦生の動画アーカイブが見られるそうだ。

また、説明会への参加は高校生活について考える機会にもなると言う。「高校生活は勉強しか選択肢にないという生徒さんもいるかもしれません。でも、自分の好きなことを追求する生き方もあることを知ってほしい。それは受験勉強を捨てるということではなく、自分のやりたいことをベースに進路を決めるというチョイスがあり得ることを知ることです。それだけでも説明会に参加する価値はあると思っています」と語る。

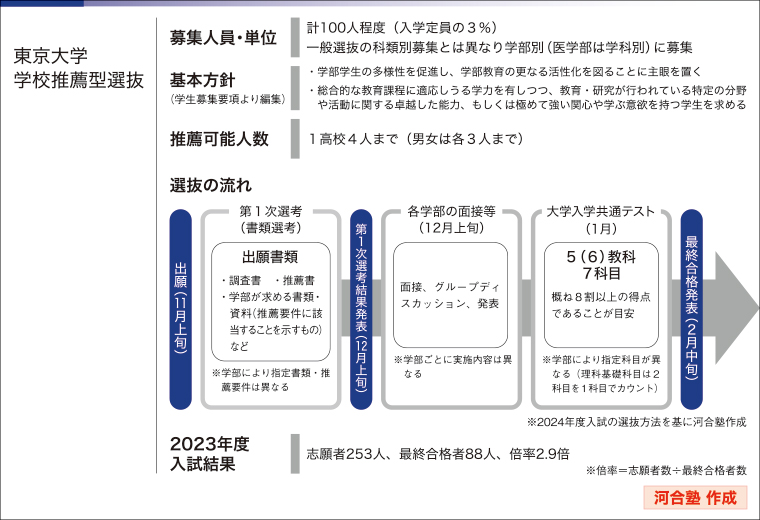

入試日程は、12月に面接、その後大学入学共通テストを受けて、2月中旬の前期日程の約10日前に合否が発表されるスケジュール<図表2>だ。不合格の場合、気持ちの切り替えがなかなか難しいだろう。ただ、「出願の際、志望動機を書きますが、これまでの取り組みと、これから先の取り組みを言語化したことで、学ぶ目的をより強く意識できたという推薦生は多いです」と話し、出願自体が自分を見つめ直す有意義な経験になるという。また「面接は自分がこれまで真剣に考えてきたことを大学の先生と真剣に議論できて楽しかったと述べる推薦生もいます」と話す。確かに高校生にとって研究者との真剣なやり取りは刺激的だろう。ただし、「面接する側は、相手が高校生で研究者同士の議論ではないことは十分注意しています」と一定の配慮はあるようだ。

最後に、アドミッション・ポリシーや東京大学憲章にあるように、「世界的視野を持った市民的エリート」を育成することが、東京大学が社会から負託された使命であることに触れ、「社会から期待されている卒業生を輩出するためにカリキュラムを編成し、そのカリキュラムに相応しい入学者を求めるためにアドミッション・ポリシーがあります。東京大学のアドミッション・ポリシーにご賛同いただければ、ぜひ、ご推薦をいただきたいと思います。1回限りのペーパーテストよりも、生徒のことをずっと見てきた高校の先生方に架け橋となっていただきたいです」と言葉に力を込めた。

- 関連リンク

-

- 東京大学ホームページ「学校推薦型選抜」

- 「女子学生向けの住まい支援」

東京大学 学校推薦型選抜の概要や募集要項などは、こちらをご覧ください。

東京大学では、女子学生向けの住居などの支援にも力を入れています。詳細はこちらをご覧ください。

この記事をシェアする