- 2023年12月25日

この記事をシェアする

能力・意欲・志を評価する特色入試

入学後の学修意欲も高く勉学に励む学生が多い

- この記事のポイント!

-

- 1

- 課題や論述試験等では高度な読解力が求められる

- 2

- 合格者の約半数が女子

- 3

- 入学後の学修意欲が高い学生が多い

高大接続・入試センター長の村上章特定教授、

総合人間学部の岩谷彩子教授に話を伺いました。

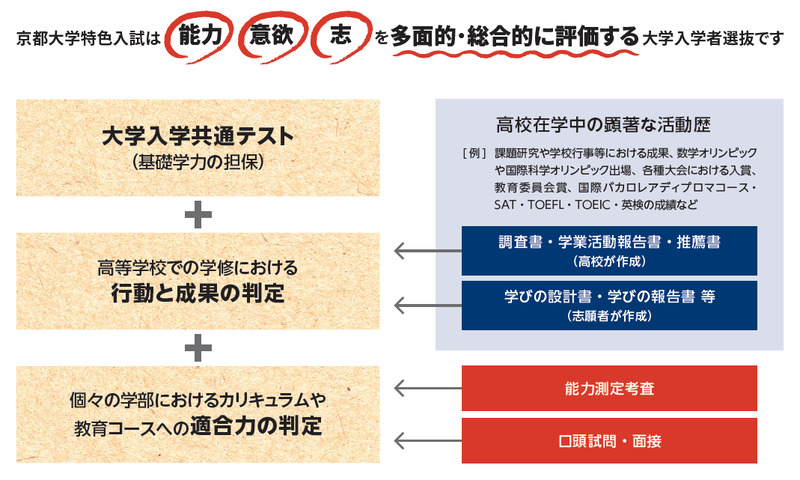

能力・意欲・志を多面的・総合的に評価

京都大学の特色入試は、2016年度入試から実施されている。ただ意欲を重視するだけではなく、大学入学共通テスト(以下、共通テスト)が課され、学部によって違いはあるが、基準としておおむね80%またはそれ以上の得点率を求める学部があるなど、かなり高い学力も求められている。また、学部ごとに、課題、小論文、論述試験、口頭試問や面接試験が課され、各学部での入学後の学修に対する適合力が判定される。

この他、提出書類として、高校在学中の顕著な活動歴を示す学業活動報告書や、入学後に京都大学で何を学びたいのか、卒業後にどういった仕事に就きたいのかなど、学ぶ意欲や志を記載する「学びの設計書」の提出が必須となっている学部が多い(2024年度入試の法学部、理学部では提出不要)<図表1>。つまり、特色入試は基礎学力だけではなく、能力・意欲・志を多面的・総合的に評価する入試だといえる。入試方式も、総合型選抜として実施する学部もあれば、学校推薦型選抜として実施する学部もあり、法学部は一般選抜の後期日程として実施するなどさまざまだ。なお、法学部は2025年度入試より学校推薦型選抜として実施する予定である。

- 「京都大学特色入試 ポスター」より

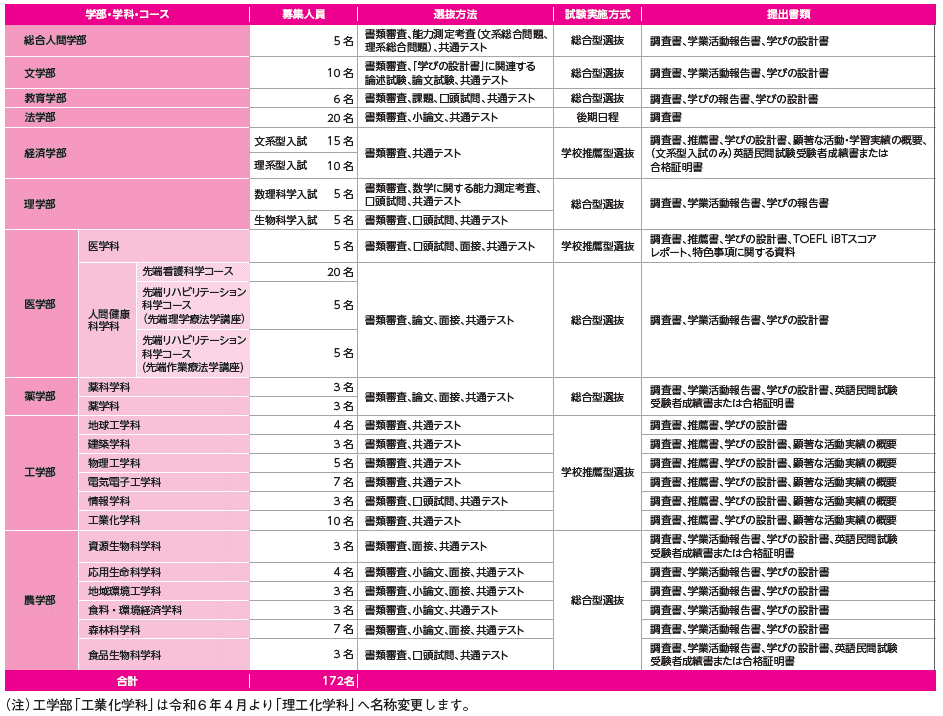

さらに、入学者の選抜方法にも学部の個性と特色がある。一般選抜の個別試験に該当する第2次選考も、入学後の各学部での学修に対する適合力を判定するため、学部によってさまざまだ<図表2>。

たとえば、文理融合を掲げる総合人間学部では、特色入試で志願する受験生にも文理融合的な思考が要求される。総合人間学部の岩谷彩子教授は「第2次選考では文系総合問題と理系総合問題の両方で得点できないと合格は難しいです。配点がそれぞれ100点ですので、文系の受験生から見ると理系総合問題のウェイトが高く感じられるかもしれません」と話す。また、「理系の受験生でも、理系の分野が得意で、さらに国語や英語、地歴・公民分野にも関心がある学生が入ってきます」と学部の目的に適った学生が入学していると話す。総合人間学部は、新たな学問の創出をめざすという学部の目的があるが、特色入試にチャレンジする受験生は、既存の学問分野を基盤としつつも、自分なりに新たな学問を創っていこうという意志が強いそうだ。岩谷教授も「特色入試で入ってくる学生は、明確なビジョンを持っています」と話す。

- 「京都大学特色入試 ポスター」より

求められる高度な読解力と表現力

他の学部の試験でも高いレベルが求められる。薬学部は、科学に関する英文と日本語の資料をもとに論述する形式だが、かなりの量の英文を読まなくてはならない。教育学部では、課題と口頭試問が課され、資料集を読んだうえで課題に解答するのだが、その資料数もかなりの量になる。高大接続・入試センター長の村上章特定教授も「相当な読解力が求められていることは明らかです。時間内で解くだけでもかなり大変だろうと思います」と話す。岩谷教授も「かなりの読解力が求められ、短い時間で大量の情報を消化し、それをアウトプットすることが求められています。通常の受験勉強では対応が難しいのではないでしょうか」と特色入試のポイントを語る。

このほか、理学部では数理科学入試と生物科学入試の2方式があるが、数理科学入試で課される数学に関する能力測定考査は「試験時間が4時間もあり、問題の難度も非常に高い」(村上センター長)とのことだ。また、工学部は情報学科を除き提出書類と共通テストで判定され、個別試験に当たる試験は実施されない。この場合、提出書類の重みが増すことになる。工学部は推薦要件の1つとして諸活動で「顕著な実績をあげた者」をあげており、ほぼ全学科で「顕著な活動実績の概要」の提出が必須だ。村上センター長も「一般選抜とは異なり、特定の内容に特化した実績を持つ学生を受け入れることができるでしょう」と特色入試の利点について語る。

こうした提出書類のうちでも「学びの設計書」は大きな意味を持つ。岩谷教授は「高校の先生方が、ご指導に苦心しているという話は聞いています」としたうえで、「受験生が自分の経験をいかに言語化できるかが大切ですし、『学びの設計書』を書くことそのものが、大学入学後にどういう学びをしたいのかという目的意識にもつながっています」と重要性を説く。村上センター長も「特色入試は意欲を問うのですから、評価する教員はその観点で見ています。それに加えて、意欲やその背景となるバックグラウンドがきちんと書けているかという文章力も大切です」と2つの観点が重要になるという。

ただ、「学びの設計書」は提出書類の1つであり、共通テストや論述等の試験が課されるため、「学びの設計書」だけでは合格できない。さらに、第2次選考まで通過したとしても、判定に用いられる学部では、共通テストで求められる基準に満たないと不合格になる。ただ、文学部の場合は、第2次選考で「学びの設計書」に関する論述試験が課されるため、自ずと他学部とは重みが異なってくるだろう。

学部間で異なるものの合格者の半数は女子

特色入試の特徴の1つとして、合格者に占める女子の比率が高いことがあげられる<図表3>。一般選抜では、女子の合格率は約20%にとどまるが、特色入試では、年度によっては50%を超える年度もある。村上センター長も明確な理由はわからないとしながらも、「本学の女子学生比率は22%~23%と、高い方ではありません。特色入試が女子学生比率の向上に貢献しているといえるでしょう」と話す。

ただ、学部による状況の違いも見られる。2023年度入試では、総合人間学部、経済学部理系型入試、理学部数理科学入試などでは合格者の内、女子は0名である。一方、医学部医学科は最終合格者の2名とも女子で、工学部や農学部にも女子の合格者はいるため、理系学部での合格が難しいという訳ではないようだ。

京都大学も女子高校生を対象としたさまざまなイベント等を実施して努力を重ねているが、他大学も含め、一般的に理工系の数学系、物理学系、機械系、電気系学部での女子学生比率は高くはない。村上センター長も「『入学後に少数派になるかも』といった誤解や漠然とした不安があるのかもしれない」と話す。

勉強熱心で好成績の背景には学力への意識も

入学した学生について、選抜方法が一般選抜だったのか特色入試だったのかは、制度上特に扱いは変わらない。また、特色入試で不合格の場合に、一般選抜を受験する受験生も多いため、特色入試の受験生は一般選抜の準備もしており、入学後に一般選抜で入学した学生と目立った違いは見られないとのことだ。それでも、あえて傾向などを聞くと、村上センター長は「一般的な印象」と断ったうえで、「一般選抜の個別試験を受験していないことから、入学時に同級生と比べて、学力・学業面での多少の不安があるようです」という。共通テストでは求められた得点をクリアしているものの、それだけでは学力担保という点で不安に感じる部分もあるようだ。ただ、その意識がポジティブに作用しているケースも多いという。村上センター長は「不安に思う意識が逆に働いて、すごく勉強するのです。だから成績も良い。入学したときから意識して頑張っている学生が多いという印象です」と話す。熱心に勉学に励むため、成績も良く、専門教育に入ってからも継続するため、大学院進学に結びつくことも多かったと振り返る。岩谷教授も「総合人間学部でも、卒業要件の単位数以上に履修する意欲的な学生も見られます」と話す。

理系学部の大学院進学率は

一般選抜での入学者と同様に高い

大学院進学率は、文系学部は一般選抜での入学者よりやや低いそうだが、理系学部については、一般選抜での入学者と変わらず高い進学率となっている。医学部、薬学部などでは、学生募集要項の求める人物像で大学院への進学についての記載があることも関係しているだろう。また、文理融合の総合人間学部も大学院進学率は高い。ただ、特色入試での入学者全体を通してみると、高い意欲を持って入学してくる分だけ、将来のビジョンが明確になっており、できるだけ早く社会で活躍したいと考える学生も多く、それが大学院進学率にも表れていると考えることもできる。

こうした在学中あるいは卒業後の活躍など、特色入試における成果について岩谷教授は「社会に出てから、自分の得意を生かし、新しい分野に挑戦していく学生も多いと思います。そのため、学士課程の4年間での活動だけではなく、もっと長いスパンで見ていく必要があるでしょう」と語る。

確かに、特色入試初年度の入学者が大学院博士課程に進学した場合、まだ在学中である。現在の大学教育は、より学生を育む方向に変わってきている。特色入試もそうした学生を育む仕組みの1つとして、長い目で成果を見ていく必要があるだろう。

- 関連リンク

-

- 京都大学ホームページ「特色入試」

京都大学 特色入試の概要や募集要項などは、こちらをご覧ください。

この記事をシェアする