- 2024年05月27日

- (2024Guideline2・3月号より)

この記事をシェアする

- この記事のポイント!

-

- 1

- 地域振興と恐竜学の世界的研究拠点を形成

- 2

- 「恐竜・古生物」「地質・古環境」の2コースを設定

- 3

- 「デジタル科学」と「フィールド科学」を重視

記事の内容は、情報誌Guideline2024年2・3月号に掲載時点のものです。

2025年4月

恐竜王国・福井県に、日本初となる恐竜学部が誕生する

福井県立大学では、日本初の「恐竜学部(仮称、以下同)」を新たに設置する計画を進めている。2025年4月の開設をめざしており、恐竜・地質学科(仮称)の1学部1学科、入学定員30名でスタートする予定だ。

福井県では、フクイサウルス(イグアノドン類)をはじめとする新種の恐竜化石が次々と発見されている。2000年には福井県立恐竜博物館が開館し、福井県は「恐竜王国」としての認知度が高まっている。加えて、地質学上重要な水月湖の年縞(※)や、東尋坊などが存在する。こうした充実した環境を生かし、研究成果をさらに発展させようと設置されるのが恐竜学部だ。

- 年縞:湖底などの堆積物が積み重なってできた水平方向の縞模様のこと。水月湖では7万年以上にわたって乱れのないきれいな年縞が見られる。

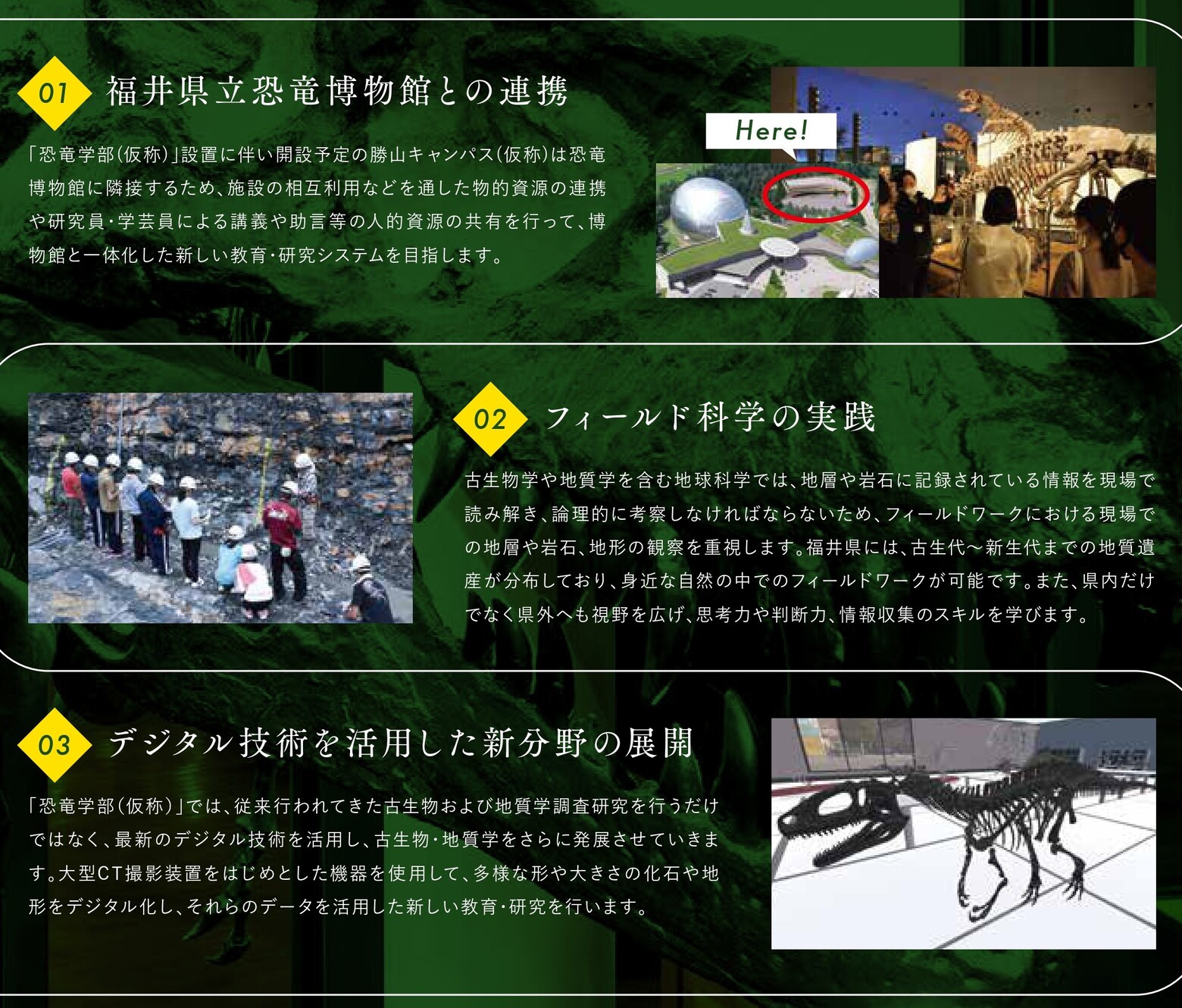

恐竜学研究所の西弘嗣所長は、「設置目的は大きく2つあると考えています。1つは福井県の地域振興です。公立大学の重要なミッションの1つは地域貢献であり、恐竜を全面に出した学部を設置することで、福井県のブランド力を高めたいと思っています。もう1つは恐竜学の世界的な研究拠点の形成です。本学には附属機関として2013年に開設された恐竜学研究所があり、恐竜博物館と密接に連携しながら恐竜学の研究を発展させてきました。恐竜学部設置を機に、世界の恐竜学研究機関と連携しながら恐竜学の新たな地平を切り開き、恐竜学研究や関連領域への展開を担う若手人材育成機関として機能させたいと願っています」と恐竜学部の設置目的について話す。

そのため、恐竜博物館の隣接地に恐竜学部のキャンパス(2年次以降)を建設し、博物館との教育研究上の相互交流を強化していく計画になっている。ただ、恐竜学部では、恐竜学の研究者を育てるだけが目的ではない。

「現在、気候変動の影響などによる自然災害が多発しており、その予防や対策が大きな社会課題になっています。だからこそ自然に関する学問としての地球科学の重要性がより高まっているといえます。恐竜学部では、恐竜について学ぶことはもちろんですが、そのバックグラウンドにある地球科学の素養をしっかり身につける学びに力を入れていき、社会のさまざまな分野で貢献できる人材を育てたいと考えています」

3つの学問分野を2コースで学び

地球科学の幅広い素養を身につける

恐竜について学ぶためには、恐竜が生息していた時代の地球環境について知る必要がある。そのため、地質学や気候学、古環境学など地球科学の素養や、生物学や古生物学、植生学などの理解が欠かせない。

そこで、恐竜学部には、恐竜を含む古生物の種類や進化など、主に生物学的な側面を学ぶ「恐竜・古生物コース」と、地質学と過去の地球の環境、すなわち気温や二酸化炭素濃度、植生などについて学ぶ「地質・古環境コース」の2コースが設置される。とはいえ、両コースの学びは密接に関わっており、いずれか片方だけを学ぶわけにはいかない。そのため学生は全員、各コースの基礎になる学問を学ぶことになる。

「なぜ恐竜がこのような形に進化したのか、肉食恐竜と草食恐竜がどのように暮らしていたかなどを知るには、環境の時空関係を調べる必要があります。地質学の基礎は全員が身につけなければなりませんから、1・2年次で地質学および古環境学の基礎を学び、2年次の終わりから3年次にかけて、古生物学的な専門分野を全員で学べるような教育を考えています」

西所長によれば、恐竜学を支える教育の柱は、古生物学、地質学・環境学、デジタル科学の3つ。そのため恐竜学部では、これら3本の教育の柱を縦軸に、2つのコースが横軸を貫くようなカリキュラムが想定される<図>。

- 福井県立大学提供

デジタル科学とフィールド科学を

スキルとして身につけた人材を育成

恐竜学など標本を扱うような学問分野では、デジタル技術を応用したデジタル科学領域の教育が欠かせない。

骨の内部を調べるのに貴重な恐竜化石を破壊することはできない場合が多く、化石発掘時の状況も正確に記録しておかなければならない。そのため、CT撮影や3Dデジタル撮影、3Dモデリングなどのデジタル技術を学ぶことは、研究を進めていく上で極めて重要になる。一度デジタルデータ化しておけば、いつでも再現でき、時間的な変化の比較も可能だからだ。

「デジタル科学については、デジタル技術を扱うスキルであると同時に、新しい恐竜学の分野を切り開いていくツールとして機能する可能性を秘めており、将来的には、『骨から探る新・恐竜学』のような分野が立ち上がってくることも期待できます」

デジタル科学と並んで重要なのがフィールド科学だ。地球科学の基本はフィールドを観察することであり、地形や地層、岩石に記録されている情報を読み解くスキルが必要になるからだ。そのため、県内の地質の観察はもちろん、国内外の恐竜化石の発掘現場を体験するなど、フィールド科学の実践にも力を入れる。

デジタル科学とフィールド科学の両方のスキルを身につけた恐竜学部の学生は、恐竜の研究者や博物館学芸員などの専門職に就かない場合でも、就職において強みを発揮すると想定されている。あらゆる業界でデジタル技術の活用が必要とされており、土木・建築、建設分野をはじめ環境関連産業では、フィールドに強い人材が求められているからだ。

最後に、どのような学生を求めているか、西所長にうかがったところ「恐竜好きな高校生が集まると予想していますが、できれば恐竜だけでなく地球科学全般に興味がある高校生が来てくれることを期待しています。そのためにも地球科学の基礎となる物理、化学、生物、地学はできる限り学んできてほしいと思いますが、入学後に必要な知識を体系的に学べるシステムを用意する予定ですので、安心してください。何よりも4年間恐竜に触れ合えることを楽しみにしていてほしいと思います」とメッセージをいただいた。

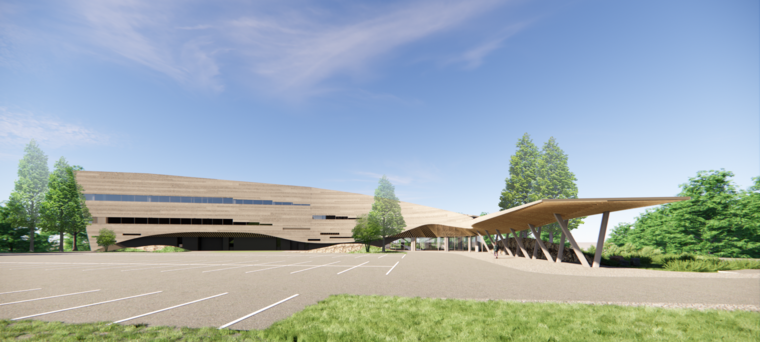

- 勝山キャンパス 新学部棟の外観イメージ図(正面)(福井県提供)

- あわせて読みたい

-

- 進学情報誌Guidelineページ

-

進学情報誌「Guideline(ガイドライン)」では、最新の入試動向はもちろん、広く教育界に関わる動きなど進路指導のための情報をお届けしています。

この記事をシェアする