- 2024年06月10日

- (2024Guideline2・3月号より)

この記事をシェアする

- この記事のポイント!

-

- 1

- 戦後の教育改革と戦前の男女別学の流れとで誕生

- 2

- 人文系、家政系を中心に発展も、大学数は減少傾向

- 3

- 女子大存続のカギとは…?

記事の内容は、

情報誌Guideline2024年2・3月号に掲載時点のものです。

女性に対する意識と脆弱な雇用環境が

人文・家政系の女子大の存在を受容

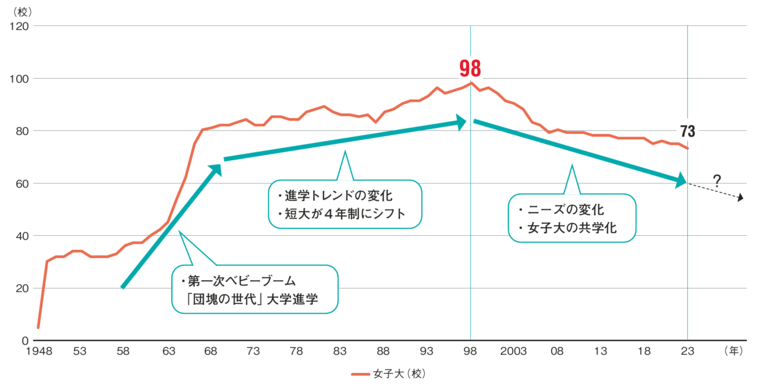

日本の女子大は戦後の教育改革により1948年に誕生した。女子専門学校を母体とする5校(津田塾大、東京女子大、日本女子大、聖心女子大、神戸女学院大)を皮切りに、翌年には国立のお茶の水女子大、奈良女子大を含む30校が開学している。その後、女子大の数は緩やかに上昇を続け、ベビーブームを背景に1960年代に急増、しばらくは80~90校台で推移していく。だが、1998年に98校でピークを迎えたのち減少傾向となり、2023年現在は73校、2024年度は募集停止を含め、さらに減少する見通しだ<図>。

武庫川女子大学教育総合研究所の安東由則教授は、日本での女子大の拡大について「日本の女子大は、当初はアメリカをモデルにしました。かつてのアメリカ北東部の名門女子大(セブン・シスターズ)がリベラルアーツ大学であったこともあり、日本の最初の5校も基本的にリベラルアーツ教育が中心でした。ただし日本では、戦前の女子専門学校の時代から裁縫など家政系の教育に力を入れていたところも多く、日本の女子大は一般教養教育を担う人文系と、家政系を中心に発展していきました」と語る。

その後、アメリカでは女性解放運動などを背景に共学化が進み、女子大は減少していくが、日本では逆に女子大が増えていく。1950年には短大が制度化され、当初こそ男子が多かったものの、すぐに女子短大が主流になる。つまり日本では、短大も含めて女子のみの高等教育機関が存在価値を持ち続けてきたことになる。

「日本社会が男女別学に慣れていたことに加え、学園紛争で女子学生が亡くなるなど、共学校に娘を進学させることに不安を覚える保護者が多かったこと、さらには、女性の就職先が少なく、就職できても昇進しにくい雇用環境がずっと続いていたこともあり、その間、女子大は戦前の良妻賢母ではないにしろ、新たな“女性向け”教育機関として受け入れられてきた側面があると思います」

1985年に男女雇用機会均等法が成立後、1990年代から2000年代にかけて雇用環境が改善されてきた。女子学生にも実務志向を持つ学生が増え始め、18歳人口の落ち込みも相まって、女子大の減少につながっていった。

- 武庫川女子大学公表資料を基に河合塾作成

社会の変化に伴い定員充足率が悪化

共学化や学部改組で人気回復へ

近年、女子大が減少していった最大の理由は、社会のニーズに対応した教育体制を築けなかったことにある。

「『女子は人文系や家政系に進学する』というジェンダーバイアスは90年代もずっと残っており、多くの女子大はそこに安住していました。きめ細かな指導や就職の世話、保護者との緊密な連絡など丁寧な対応を訴えることで、学生も保護者も安心していました」

ところが、2000年代半ばごろから職業形態や雇用環境、働き方などが大きく変わってきた。それに伴い、特に人文系の人気に陰りが出はじめ、共学校でも経営学部や商学部で女子の割合が高くなっていく。人文系、家政系しか持たない女子大の人気が落ちていくのは当然のことだった。そのため、共学化や統合を選択する女子大も出てきた。

女子大としての改革の方向性としては、女子や社会のニーズに合わせた学部設置がメインになっている。

「代表的なケースは看護系学部・学科の設置です。資格志向の高まりや、文科省の設置認可方針に合わせて90年代から看護系が増えてきました。ただし、1学年あたり80~100人と定員が少ないため、それだけで経営が安定するわけではありません」

また、かねてから女子大が力を入れていた家政系(生活科学系)の各分野を学部・学科として独立させ、より専門性の高い学部に改組するという動きもある。たとえば、被服学はデザイン系、住居学は建築といった具合だ。

近年では、社会的なニーズや政策に沿って、理工系・情報系の学部・学科を設置するケースが増えている。

女性の特性に応じた教育や

その大学ならではの魅力の発信が重要

今後の女子大はどのように進んでいくのだろうか。客観的に見れば、人口減少期にあって全体の半分にしか訴求できない女子大は厳しい状況にあるのは事実だ。だからといって女子大の存在価値がなくなるわけではない。

「女性の教員が多く、卒業生も全員女性である女子大は、社会で活躍する女性の生き方を実感できるロールモデルが豊富にありますし、共学校で働きがちなジェンダー役割に関するアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)に縛られない環境もあります。その意味では、ジェンダー・ギャップ指数が146か国中125位(2023年度)と世界最低レベルにある日本では、女子大の果たす意義はまだまだ大きいといえるでしょう」

そのためにも、女子大の存在感をこれまで以上に高める必要がある。ニーズの高い学部・学科構成への転換以外に、安東教授は次の2点を強調する。

「1つは、各大学が本来持っている魅力や特長を自覚し、それをブラッシュアップしてアピールする戦略を打ち出すことです。これは女子大にかかわらずすべての大学にいえることですが、対象者が半数の女子大では喫緊の課題といえます。もう1つは女性のエンパワーメントのための教育実践です。女性はライフイベントが多く、妊娠・出産、産休、育休などの場面で選択を迫られる機会がたくさんあります。貧困率も女性の方が高いのが実情です。こうした状況を踏まえた上でのキャリア教育は女子大に一日の長があると思っています」

- あわせて読みたい

-

- 進学情報誌Guidelineページ

-

進学情報誌「Guideline(ガイドライン)」では、最新の入試動向はもちろん、広く教育界に関わる動きなど進路指導のための情報をお届けしています。

この記事をシェアする