- 2024年08月19日

- (2024Guideline7・8号より)

この記事をシェアする

写真提供:名古屋大学

- この記事のポイント!

-

- 1

- 学校推薦型選抜の入学者は学業以外の活動にも積極的

- 2

- 入学後の成績は各学部とも平均より上位に集まる傾向

- 3

- 2025年度入試から理学部で総合型選抜を導入

記事の内容は、2024年5月の取材時点のものです。最新の入試情報は、大学のWebサイトをご覧ください。

探究的な学習によって高校と大学の学びが接近

総合型選抜は高校での学びを受け止めるための選抜

学校推薦型選抜の目的は

多様性を確保するため

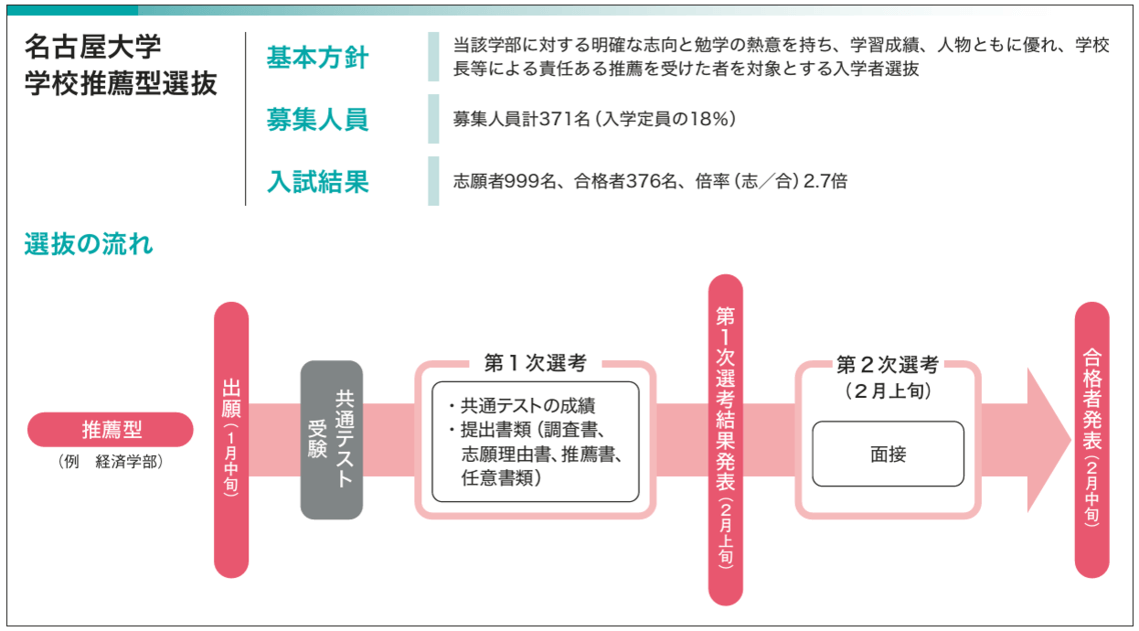

名古屋大学は全学部で学校推薦型選抜を実施しており、文学部以外は共通テストを課す。また、工学部電気電子情報工学科、エネルギー理工学科は女子枠を別枠で設けており、2025年度入試からは化学生命工学科および機械・航空宇宙工学科においても女子枠を導入する。

その目的について、佐久間淳一副総長は「多様性の確保が大きな理由の1つです」と話す。一般選抜では出願者が均質化する傾向があり、また、大学合格自体が目的化してしまうケースが見られることもある。しかし、学校推薦型選抜の場合は、受験生の志望動機を大学が直接確認していることもあり、入学後は学業に限らず学内外の活動に積極的に取り組む学生が多い。

いわば、入学後に伸びる学生だが、佐久間副総長も「意図した目的が達成されている」という。それは成績面にも表れている。入学後の調査では、各学部とも学校推薦型選抜の入学者の成績は、平均よりもやや上位層に固まる傾向があるそうだ。佐久間副総長は「意欲があっても大学の授業についてこられないと伸びません」と一定の学力は必要だという。そのため、選抜では共通テストが活用されている。これには学内で議論もあった。全教科を万遍なく課してしまうと却って多様性を排除することになりかねないとの考えからだ。しかし、多様性も大学での学びに必要な学力があってこそ、との考え方から、現在の状況に至っている。文学部は共通テストを課さないが、小論文と面接によって適性を十分にチェックしている。なお、共通テストを課すことで試験実施が一般選抜前期日程の直前となってしまうことは、受験生負担の点から今後の検討課題の1つだという。

学校推薦型選抜入学者の大学院進学について、理系の場合は一般選抜の入学者も含め、多くの学生が博士前期課程まで進学することから他の学生と比べて顕著な差は見られない。また、文系も、大学院進学率が特に高いことはないそうだ。佐久間副総長は「何事にも積極的ですが、それは学問に限りません。社会で活躍することにも積極性が発揮されています」と話し、大学院以外の進路にも意欲が向くことが多いとのことだ。

- 2024年度入試の公表情報を基に河合塾で作成

- 2025年度入試より総合型選抜を初めて導入(理学部5学科計25名)

2025年度入試から総合型選抜も導入

現在、選抜方式の違いによる入学後の教育プログラムの区別はない。むしろ「学校推薦型選抜の入学者が一般選抜の入学者と一緒に学ぶことにより、持ち前の積極性でクラスを引っ張ってほしい」(佐久間副総長)と他の学生との相互作用が期待されている。ただ、今後、総合型選抜の入学者が増えた場合には教育プログラムについても検討が必要だという。

佐久間副総長は「高校での探究的な活動などで一定の成果がある学生が、入学後、他の学生と同様に基礎的な内容から学ぶことが果たして良いのかどうか検討の必要があります」と将来的には高校での活動実績を踏まえた教育プログラムも必要ではないかと話す。それというのも、理学部が2025年度入試より学校推薦型選抜に加えて、大学として初めて総合型選抜を導入するからだ。

理学部の入試はこれまで学部一括募集で行われてきたが、総合型選抜は学科別募集となる。そのため、選抜の際には、高校での探究的な学習・活動など、各学科を志望する裏付けとなる活動がより重視される。なお、数理学科、物理学科、地球惑星科学科は共通テストを課し、化学科、生命理学科は課さない。この総合型選抜による学生の入学後の状況によっては、将来的に募集人員を拡大したり、学校推薦型選抜の募集人員を振り替えたりする可能性もある。もちろん理学部以外の学部に拡大していく可能性も十分にある。

ところで、学校推薦型選抜の目的の1つである多様性には、地域的な多様性も含まれている。佐久間副総長は「一般選抜は全国一律の日程ですし、地元志向が強いこともあって、出願者にはかなり地域的な偏りがあります。そのため、学校推薦型選抜では、一般選抜ではなかなか受験してこない地域の高校からもぜひ出願してほしいと思います」と、高校訪問など、遠隔地の高校生とつながるための取り組みを模索している。

今後について、佐久間副総長は「学習指導要領が変わったことで、高校と大学の学びがかなり接近してきています」と話し、高校での探究的な学習の取り組みを評価するための選抜方法として、時間をかけて丁寧に受験生を見る総合型選抜が拡大していくと予想している。ただし、名古屋大学における入学者比率についてはこれから十分に議論を重ねることが必要だとも語った。

- あわせて読みたい

-

- 進学情報誌Guideline

-

進学情報誌「Guideline(ガイドライン)」では、最新の入試動向はもちろん、広く教育界に関わる動きなど進路指導のための情報をお届けしています。

この記事をシェアする