- 2024年09月02日

- (2024Guideline7・8号より)

この記事をシェアする

写真提供:東北大学

- この記事のポイント!

-

- 1

- 研究大学の学修に耐えうる学習習慣、能力、意欲が必要

- 2

- AO入試による入学者の割合は3割に迫る

- 3

- 教科学習や過去問題の演習を通じた十分な準備が不可欠

記事の内容は、2024年5月の取材時点のものです。最新の入試情報は、大学のWebサイトをご覧ください。

11月の「AO入試Ⅱ期」が最初のチャレンジ

「AO入試Ⅲ期」、一般選抜も諦めずに受験してほしい

実施初期から一貫して変わらぬポリシー

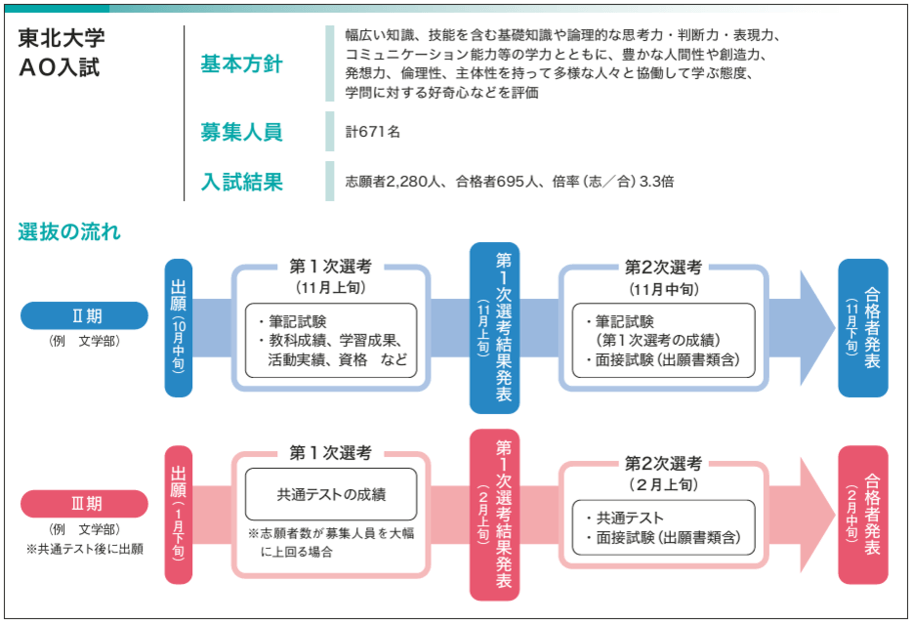

東北大学の「AO入試(総合型選抜)」は2000年度入試から導入され、現在は11月に実施する共通テストを課さない「AO入試Ⅱ期」と、2月に実施する共通テストを課す「AO入試Ⅲ期」の2種類がある。

東北大学は、国際的な研究成果も多数生み出す研究大学だ。当然ながら、「AO入試」の受験生にも一定の学力水準が求められる。高度教養教育・学生支援機構高等教育開発部門入試開発室の倉元直樹教授は「学生集団の多様化は大事なことです。ただし、それは学力水準の多様化を意味するものではありません」と話す。研究大学として学力に一定の要求水準はあって当然だ。学修を進めるための学習習慣と能力、さらに意欲がなければ、研究の段階に進んでから行き詰まることになる。東北大学の総合型選抜は学力重視で、第1志望の受験生のための特別な機会と位置付けられている。このポリシーは「AO入試」導入以来、現在に至るまで20年以上変わらず一貫している。

倉元教授によると入試の多様化は、特に国立大学の場合は3つに整理できるという。1つ目は選抜方法・選抜資料の多様化、評価尺度の多元化で、学力検査以外の指標を使って選抜することをいう。2つ目は学生集団の多様化で、さまざまな背景の学生が同じキャンパスで学ぶことが望ましいという考えに基づく。そして、3つ目は受験機会の複数化だ。国立大学は一般選抜の前期日程、後期日程と複数の受験機会があるが、現在は総合・推薦も受験機会の一種という考え方で、それが国立大学協会の方針でもある。

ただ、入試の多様化を、学生集団の多様化という文脈だけ捉える大学もあり、それを学力水準の多様化と区別しないで考えている場合が多い。そこが総合型選抜を拡大する際に課題となるところでもある。しかし、東北大学の場合はそれらとは一線を画しており、選抜方法を問わず入学時点で高い水準の学力が要求される。また、東北大学は、総合型選抜での入学者が全体の3割を超える規模だが、それが可能な理由は共通テストを課さない「AO入試Ⅱ期」で、独自の総合問題を出題できる体制が整っているからだ。専門教育の基礎となる高校での学習状況や研究の基礎能力を十分に評価する独自問題を出題し続けることはかなり難しい。そのため、東北大学では、高校で教育経験のある特任教授の採用や名誉教授の活用などにより、10人以上の専門家が選抜に関わる全学支援体制を構築している。

- 2024年度入試の公表情報を基に河合塾で作成

総合型選抜にはチャレンジする姿勢が大切

総合型選抜での入学者は、一定の学力水準が担保されているため、入学後の教育では一般選抜で入学した学生との区別はない。成績の追跡調査の結果では、あまり違いはないが、強いていえば総合型選抜での入学者の方が良い傾向だそうだ。留年率や退学率も低いという結果が出ている。また、倉元教授は個人的な感覚としつつも「就職志向ではなく、大学院での研究へチャレンジする姿勢が見られると思います」と話し、成績だけではわからない特徴があると感じている。

このチャレンジ精神は、東北大学の「AO入試」では重要なキーワードだ。「AO入試」を受験機会と捉えると、現役ならば、薬学部等を除き、「AO入試Ⅱ期」「AO入試Ⅲ期」、一般選抜と最低3回の受験機会がある。3回の受験は負担もあるのでチャレンジではあるが、出願書類や面接の練習も含めて、これらを計画的に準備できるぐらいの実力がなければなかなか合格することが難しいのではないかとのことだ。倉元教授も「『AO入試』に合格する受験生は、ほとんどが前期日程の個別学力検査の勉強までを視野に入れて受験に取り組んでいます」と話す。そうした取り組みが、研究大学に入学後の学修や研究に耐えうる学習習慣、能力、意欲につながるのだろう。そのため、高校での指導として、倉元教授は「教科・科目を通じた指導が大事です。特に、オーソドックスな過去問題を通じた指導が重要です」という。書類作成や面接指導といった一般的な総合型選抜の対策というよりは、むしろ一般選抜のための指導に近いイメージだ。こうしたことからも、東北大学の「AO入試」の最も効率的な対策は、高校時代に学習習慣を身につけることを支援し、チャレンジする姿勢を涵養することだといえる。

なお、過去問題対策のために、Webサイトでは著作権の権利処理ができた問題は3年分がすべて公開されている。さらに情報公開という点では工学部が熱心に取り組んでおり、工学部のWebサイトや独自のパンフレットでは、出願書類、筆記試験、面接などの各評価項目における評価段階別の合格率も公開してきた。なお、2025年度からは出願書類の扱いが変更となり、合格率情報は公開されていない。

- あわせて読みたい

-

- 進学情報誌Guideline

-

進学情報誌「Guideline(ガイドライン)」では、最新の入試動向はもちろん、広く教育界に関わる動きなど進路指導のための情報をお届けしています。

この記事をシェアする