- 2024年09月09日

- (2024Guideline7・8号より)

この記事をシェアする

写真提供:九州大学

- この記事のポイント!

-

- 1

- 各学部が理想とする教育の実現をめざした選抜方式

- 2

- アウトプット型の能力が高い学生が多い

- 3

- 高校での探究的な学習がつなぐ「学びの高大接続」

記事の内容は、2024年5月の取材時点のものです。最新の入試情報は、大学のWebサイトをご覧ください。

志望学部で自分の目標がどこまで実現できるのか

受験生が自分の言葉で語ることがスタートライン

選抜方法に加えて選抜目的が学部によって異なる

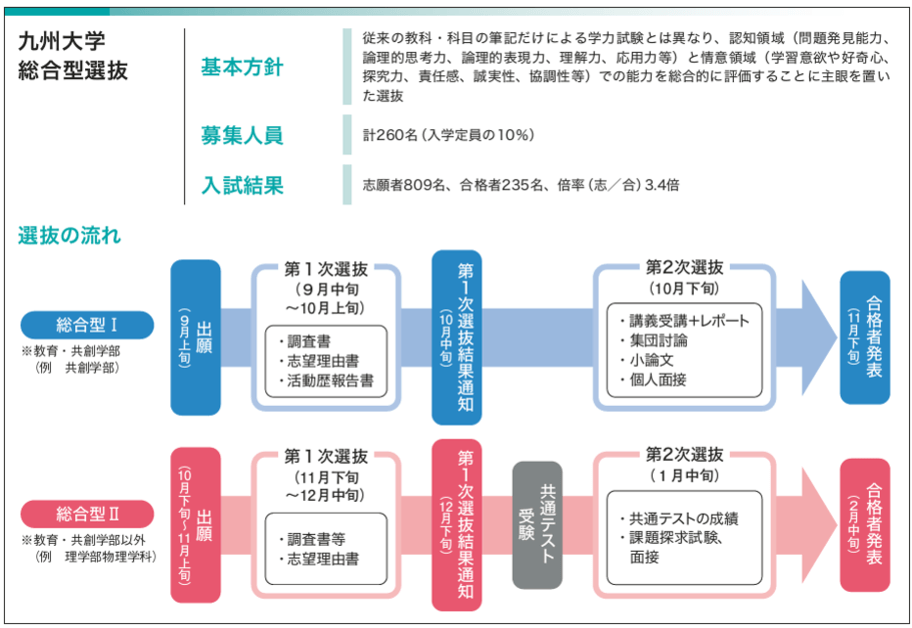

九州大学の総合型選抜は、選抜方法はもとより選抜の目的も学部によって異なる。

文学部の場合、総合型選抜での入学者は、1年次に外国語の運用能力を高める独自のカリキュラム「国際コース」の授業を履修する。2年次以降も専門分野の授業に加えて、外国語科目が用意され、留学も強く推奨されている。

法学部の総合型選抜は、国際交渉力を持ったグローバル・ローヤーを育成するプログラム(Global Vantage プログラム)のための選抜方式だ。

工学部では、一般選抜での入学者は、2年次後期に各学科に所属する。入学後にある程度大きな括りで学ぶ中で専門分野を選択してもらうという方針のためだ。しかし、総合型選抜は各学科単位で行われ、1年次からすでに学科に分かれている。特定の専門分野に関心を持った学生のための選抜方式となっているためだ。

多様な状況ではあるが、アドミッションセンターの立脇洋介准教授は「各学部が考える理想の教育に近づけるための入学者選抜という点では共通していると思います」と話す。教育に対する意識は、第2次選抜で課される試験からも見ることができる。第2次選抜は、面接のほか小論文、講義+レポート、課題探求試験など、学部によってさまざまだが、一般選抜に比べて教科横断型の出題が見られるなど、大学入学後の学びに近い出題内容となっている。これは高校での学びと大学での学びの接続を考えた場合に大きな教育効果がある。ただ、著作権の権利処理の関係もあって、オリジナルの問題を除き、多くの問題を公開ができていないことは課題とされている。

また、共創学部と教育学部を除いた各学部は、共通テストを課している。受験生の負担は理解しつつも、「高校までの学びと大学以降の学びが積み上げられていくタイプの学部もあります。その場合、高校時代にしっかり学んでいることを確認する必要があります」と大学入学後を考えてのことだという。また、全学部が書類審査等による第1次選抜を行っているが、これは出願者数が多くなり、第2次選抜で対応が難しくなった場合の施策としての意味合いが大きいそうだ。「対応が可能な限り、受験に来ていただくことを基本方針としています」とのことだ。

- 2024年度入試の公表情報を基に河合塾で作成

普段の生徒の取り組みを評価する選抜が理想的

一般選抜での入学者との人数差があるため比較が難しいことが前提ではあるが、入学後の成績は、1年次では差が見られず、大学院進学率などでも顕著な差は見られないそうだ。ただ、総合型選抜では面接、プレゼンテーション、小論文などアウトプット型の課題が課されているためか、立脇准教授は「いずれの学部からも、アウトプット型の能力が高い学生が多い印象との意見を得ています」という。

早期から九州大学を志望し、意欲が高い学生が多いことは、入学者選抜としては成功しているように思われるが、今後の量的拡大については一定の課題もあるようだ。総合型選抜では、九州地区からの入学者が多くなるため、できるだけ地域的な多様性を確保する観点から見ると課題でもある。また、現在は一般選抜以外の入学者の割合が1割強であり、一定の学力を有した学生が入学しているため、特別なフォローは行っていない。しかし、これが3割になり、たとえば学力差にバラツキが出てくるなどの場合には、教育内容自体を変えなければならない可能性もある。立脇准教授は「入学者選抜だけではなく、教育プログラムと合わせて検討していくことが必要です」と話す。

総合型選抜の面接について、立脇准教授は「志望している学部が何を学ぶところで、入学した後に何をしたいのか、そのための課題をどう認識しているか、などを自分の言葉で語ることがスタートラインです」と話す。出願書類の書き方や面接での答え方の巧拙ではなく中身を見ているということだ。大学としては、受験生に過度な準備を強いることなく、普段の取り組みをそのまま評価できるような選抜にできるだけ近づけていきたいというのが本意だという。その点で、総合的な探究の時間に対しては期待もある。立脇准教授は「大学入学後の授業は探究型です。高校から大学への教育の連続性を考えると、高校で総合的な探究の時間にぜひ力を入れてほしい」と学ぶ内容での高大接続に期待を寄せている。

- あわせて読みたい

-

- 進学情報誌Guideline

-

進学情報誌「Guideline(ガイドライン)」では、最新の入試動向はもちろん、広く教育界に関わる動きなど進路指導のための情報をお届けしています。

この記事をシェアする