- 2024年10月21日

この記事をシェアする

デジタル化が進む中で

情報科の授業実践へ期待すること

国立教育政策研究所・文部科学省 田﨑丈晴 先生

GIGAスクール構想やDXハイスクールなど教育でも進むデジタル化。全国の情報教育関係者が集まる研究大会(※)が8月に愛知で行われ、高等学校情報科に期待することについて、国立教育政策研究所で教育課程調査官を務める田﨑丈晴先生にお話をうかがいました。

-

第17回全国高等学校情報教育研究会全国大会(愛知大会:2024年8月2日・3日)。

大会資料は、 Amazon POD 第17回全国高等学校情報教育研究会全国大会(愛知大会)で入手可能(有料)。

情報教育が社会・学校で果たす役割とは

「情報」の授業を通して世の中を変えていく人たちを育てる

さて、2024年の文部科学省の科学技術・イノベーション白書のテーマは、「AIがもたらす科学技術・イノベーションの変革」です。あらゆる分野でAI(人工知能)を活用したイノベーションが起き、世の中が発展して持続可能な社会を構築していく、ということが言われています。

今大会でも、多くの先生方から生成AIに関する話題をご提供いただきました。今回事例発表されたということは、「初等中等段階における生成AIの利用に関するガイドライン」が出るか出ないかのタイミングですでに実践を始めていらっしゃった、ということですね。

「情報Ⅰ」であれ、「情報Ⅱ」であれ、生徒が生成AIやそれを取り巻く技術的なことを理解しできることの幅を広げることは、将来どの分野に進んでも、世の中で活躍するための知識・技能や思考力・判断力・表現力を身に付けていくことにつながります。情報科であるからこそ、先端技術を積極的に取り入れた形で、問題解決を通した学びを充実させていくべきであると思っています。

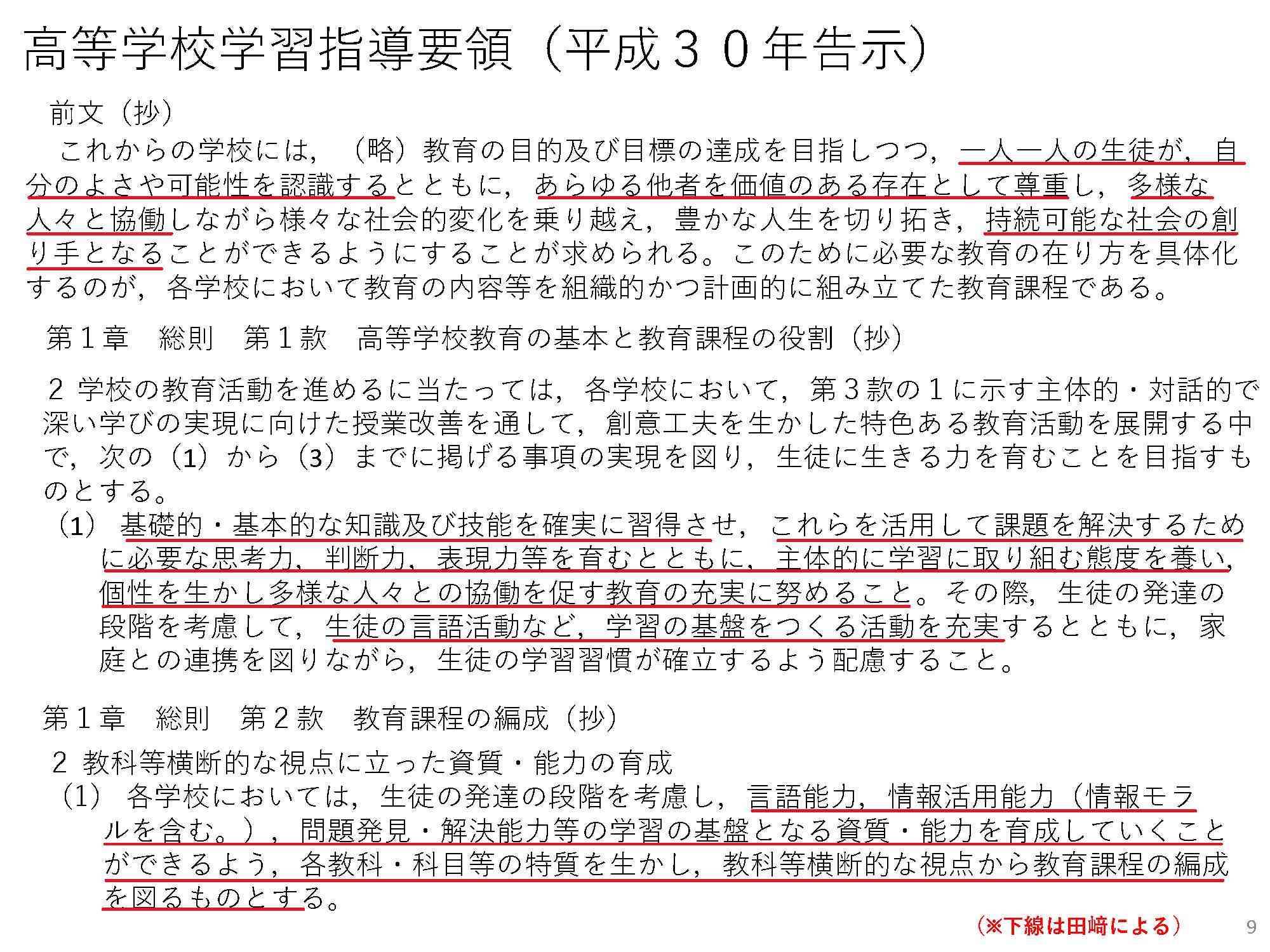

学習指導要領の前文にも、「持続可能な社会の創り手となる」と書かれています。そこには、情報技術を活用したイノベーションというものが深く関わっていることが少なくありません。その視点で、教科「情報」の目標の中で掲げられている、「情報社会に参画する態度」をどう見るか、ということを考えてみたいと思います。

今、情報技術を活用して社会課題を発見し、解決するというDX(デジタル・トランスフォーメーション)の流れが加速しています。より良い社会を構築していくために「情報」の学びを生かす、という場面が今後どんどん出て来ることになります。そうすると、「情報」が得意になった生徒たちが社会人になったとき、本当に自分たちの手で世の中を変えることになります。

我々情報科の教員は、情報科の立ち上げ当時、この教科をいかに学校教育の中に普及させていくか、ということに苦心してきましたが、これからは少しギアを変えて、情報教育が世の中の人材育成にどこまで貢献するか、という視点で取り組んでいかなければならないと感じています。

ICTを「活用しよう」から「より良い学びにどのように活かすか」へ

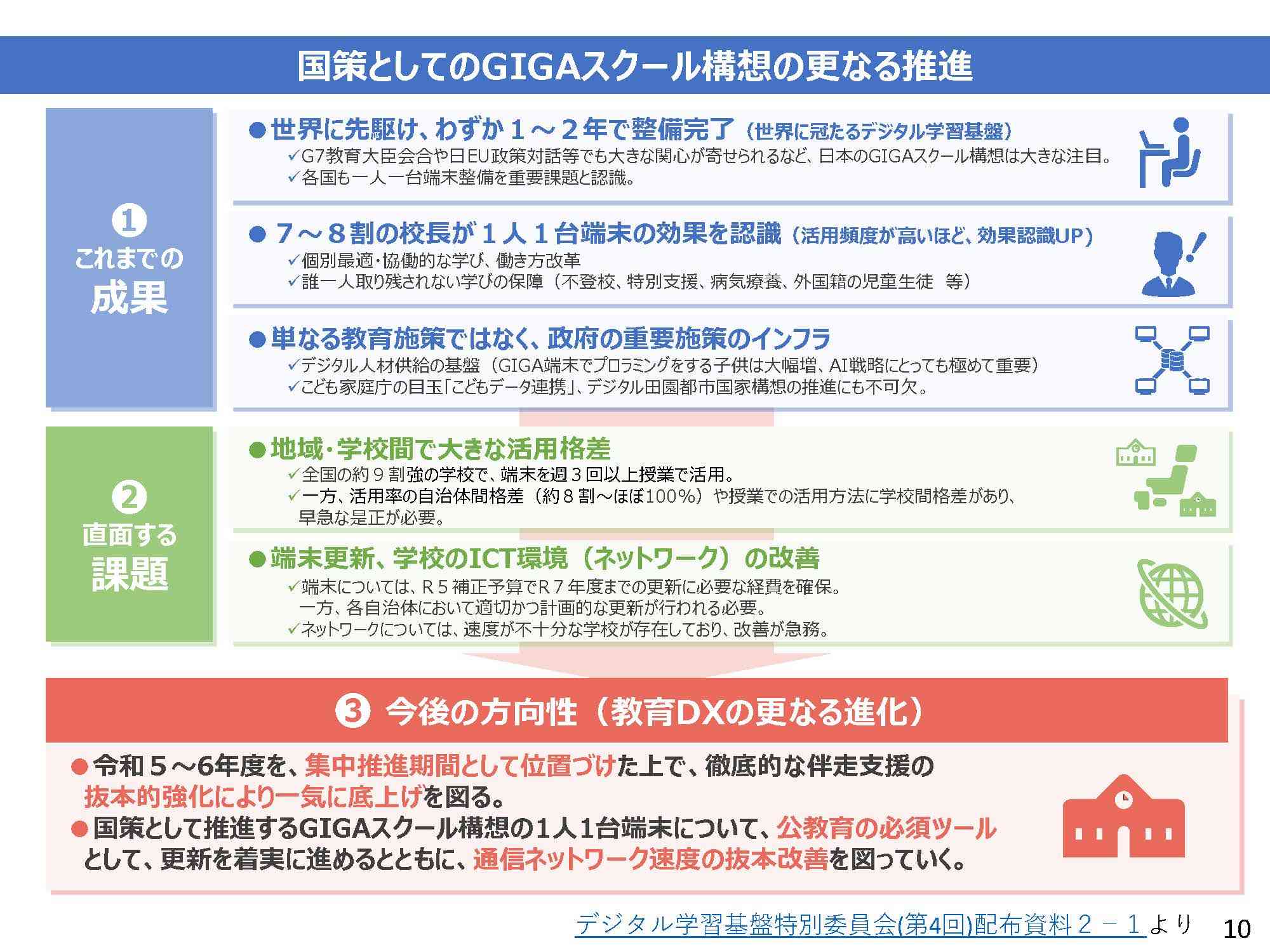

2024年度の中央教育審議会のデジタル学習基盤特別委員会の配布資料で、「GIGAスクール構想は国策である」というメッセージが発信されています。単に、学校の中にクラウドが入った、1人1台端末が入った、ということでなく、政府の重要施策のインフラという位置付けです。ですから、もはや「ICTを活用しましょう」という段階は過ぎた、ということです。

このインフラを効果的に活用して、より良い学びにどのように生かしていくのか、情報科として何ができるのか、という挑戦を進めていく必要がありますが、そのためには、何といってもネットワークが円滑に通信できる必要があるので、今年度はとにかくネットワークの改善に力を入れていく、ということになっています。 ただ、ネットワーク整備の前に「令和5~6年度を、集中推進期間として位置付け」とあるのは、この期間にインフラを集中的に整備し、それを活用して校務でも学習でも成果を上げることをめざすということです。この集中推進期間を経てGIGAスクール構想が効果的に活用されていることを示すまとめがどのように発信されるかが注目です。

今後行われるであろう学習指導要領改訂の諮問では、情報教育の果たす役割について、どのように触れられるか、私も皆さんと同じように気にしております。

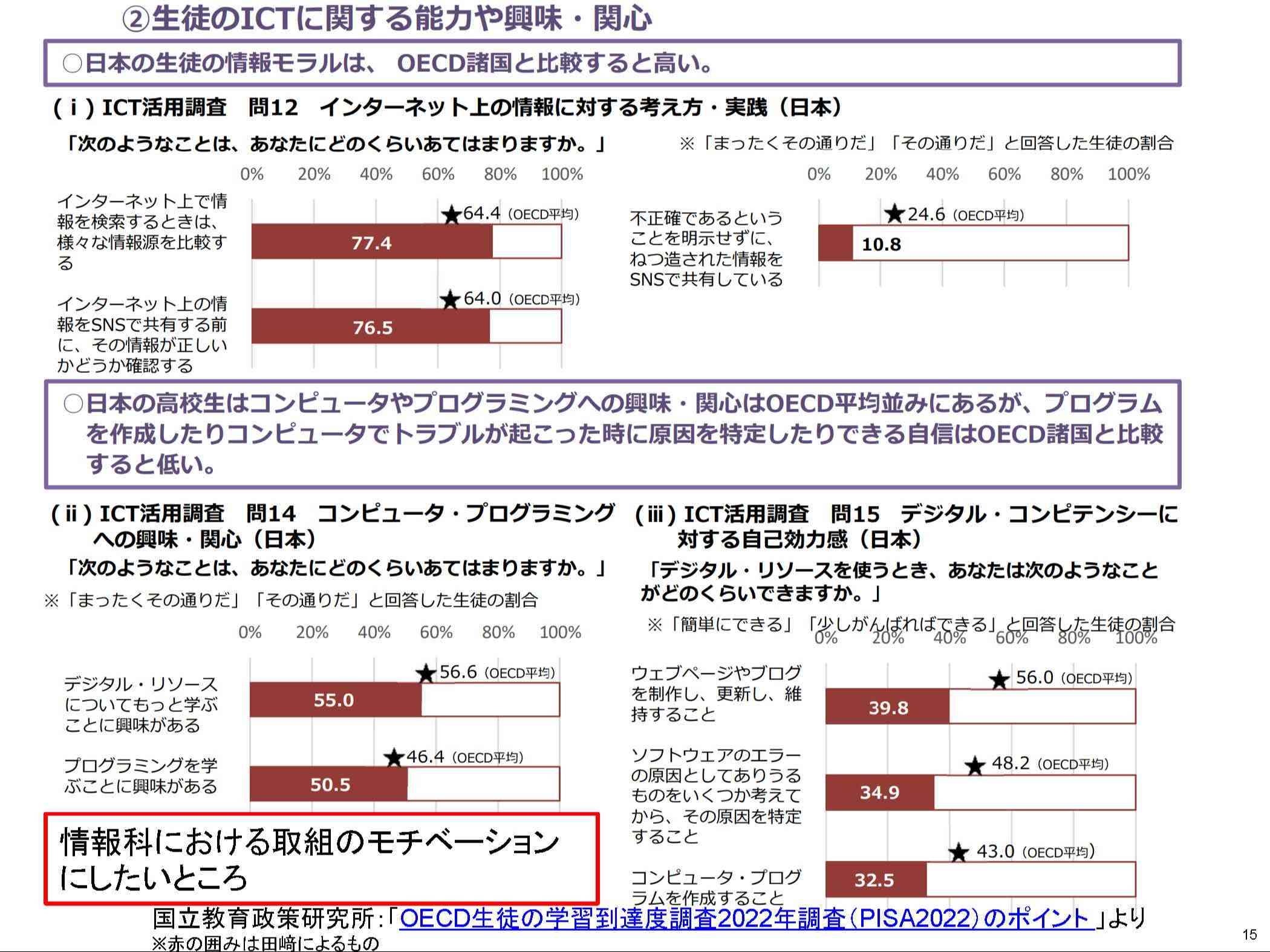

繰り返しになりますが、GIGAスクール構想は国策として位置づけられ、DXというキーワードが入る施策が展開されている今、「ICTを活用してみよう」という段階はもう過ぎています。そのことを受けて今考えられることは何か、ということの示唆を、2022年のOECD生徒の学習到達度調査(PISA2022)から得てみたいと思います。

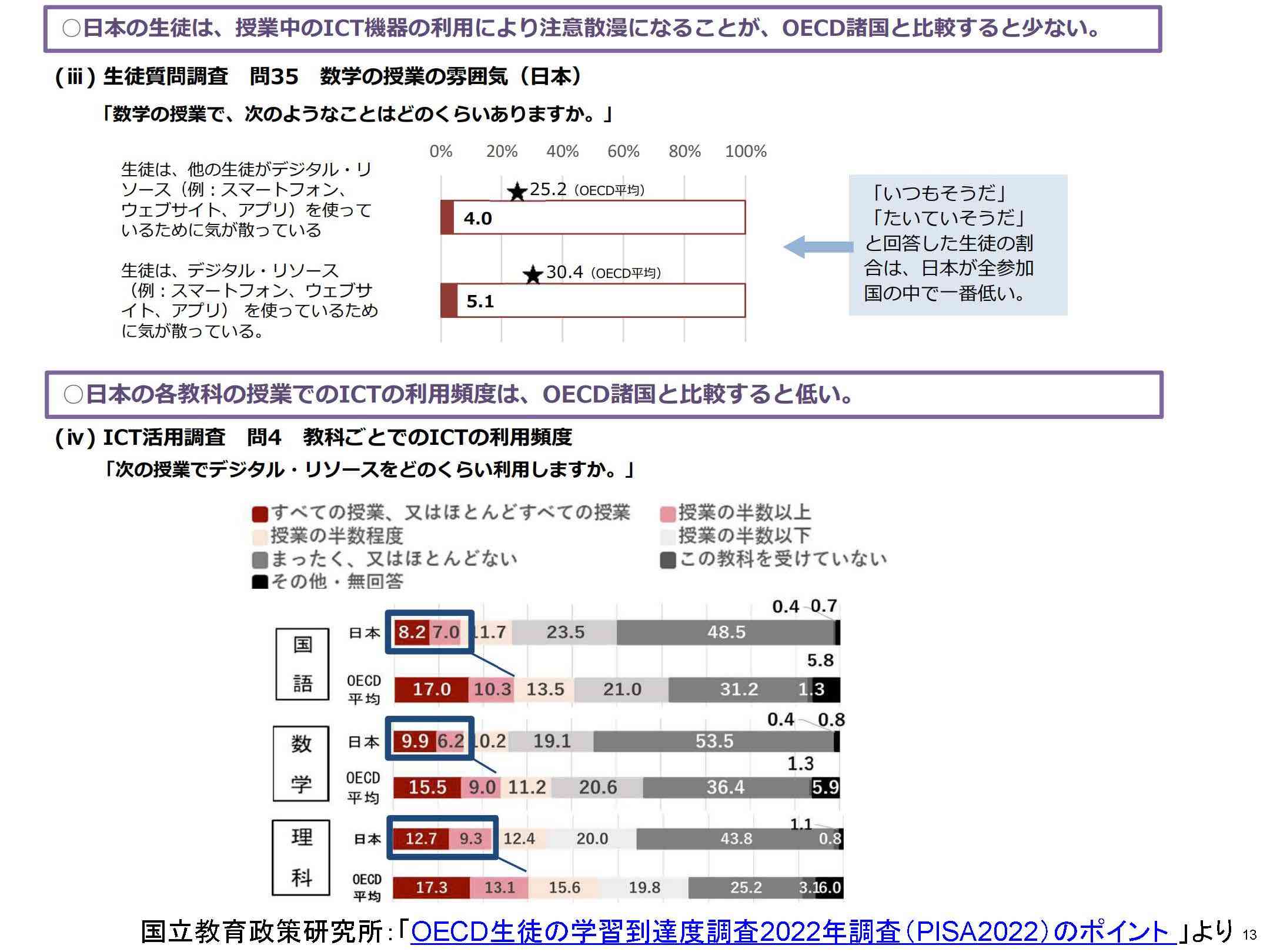

GIGAスクール構想の推進によって、日本のデジタル・リソースの利用しやすさという点については、結構ポジティブなデータが出ていますが、問題は教科での活用に関するところです。

こちらは、PISA2022の基礎調査です。PISAは高校1年生の6月時点での調査ですから、高校に入学したばかりの生徒がこう答えているということです。

教科でデジタル・リソースをどのくらい利用しているか、ということについては、日本はOECD平均よりも後れを取っています。2018年の調査時よりは伸びていますが、他の国も伸びているので、結局追いついてないということになります。

GIGAスクール構想で整備された環境をフルに活用すれば、多分もっと活用場面はあるでしょう。もちろん、情報科は当たり前のように使っていますが、他教科にとってはまだ当たり前というわけではない。そうであれば、情報科は学校全体に寄与するという点で何ができるか、という問いになってくると思います。

情報技術を活用して問題発見・解決する学習活動の成果を学校全体で共有

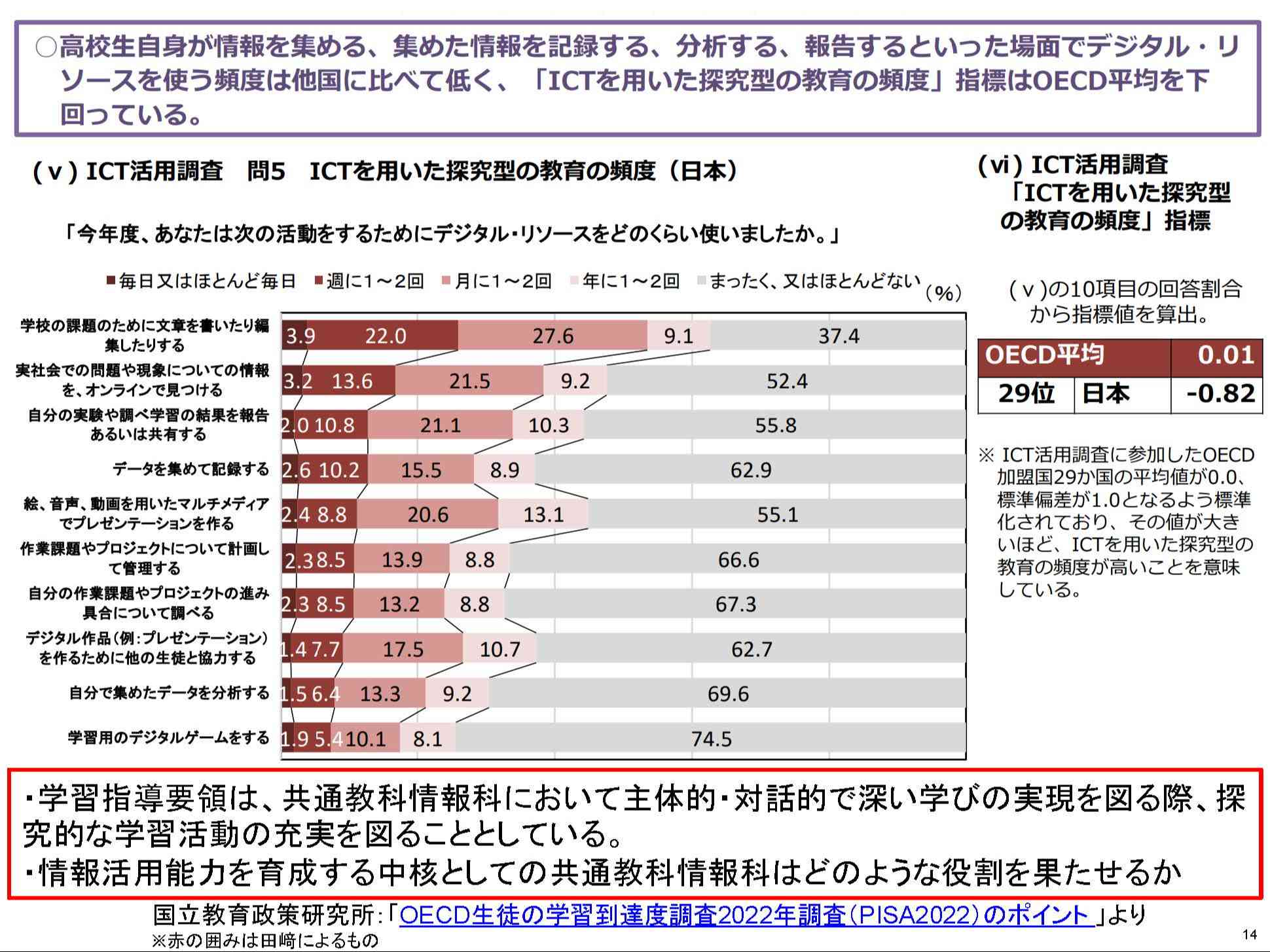

こちらは、ICTを活用した探究型の教育の頻度です。日本は29か国中29位です。

探究活動は、問題を発見・解決する活動です。情報技術を活用して問題発見・解決していくという資質・能力の育成において、日本はOECDの他の国よりも遅れている、ということになります。

グラフの項目として「学校の課題のために文章を書いたり編集したりする」「実社会での問題や現象についての情報をオンラインで見つける」「自分の実験や調べ学習の結果を報告、あるいは共有する」「データを集めて記録する」などがあります。これは「情報」の授業では普通に行っていることですが、他教科にとっては当たり前ではないかもしれません。

高校生にもっと問題解決の力を付けさせたいときに、情報科の役割は大きいので、成果を学校全体で共有していただきたいと思います。

この調査を行った高校1年生の6月の時点では、このスライドの左下隅にあるように、「デジタル・リソースについて、もっと学ぶことに興味がある」「プログラミングを学ぶことに興味がある」に、「まったくその通りだ/その通りだ」と答えた生徒の割合は、OECD平均と同じか、少し超えています。問題は、こういった生徒の意欲に応える授業ができているか、ということです。

今回の2日間の大会を通して共有した問題解決やプログラミングの授業の事例は、こういった生徒たちの期待に応えられる実践であったと思います。これを広げていくことが大切です。先生方の地元の研究会で実践事例を共有する機会があれば、ぜひ共有していただきたいと思います。

DXハイスクールによる「情報Ⅱ」の推進

GIGAスクール構想は科学技術振興のための国策として推進する

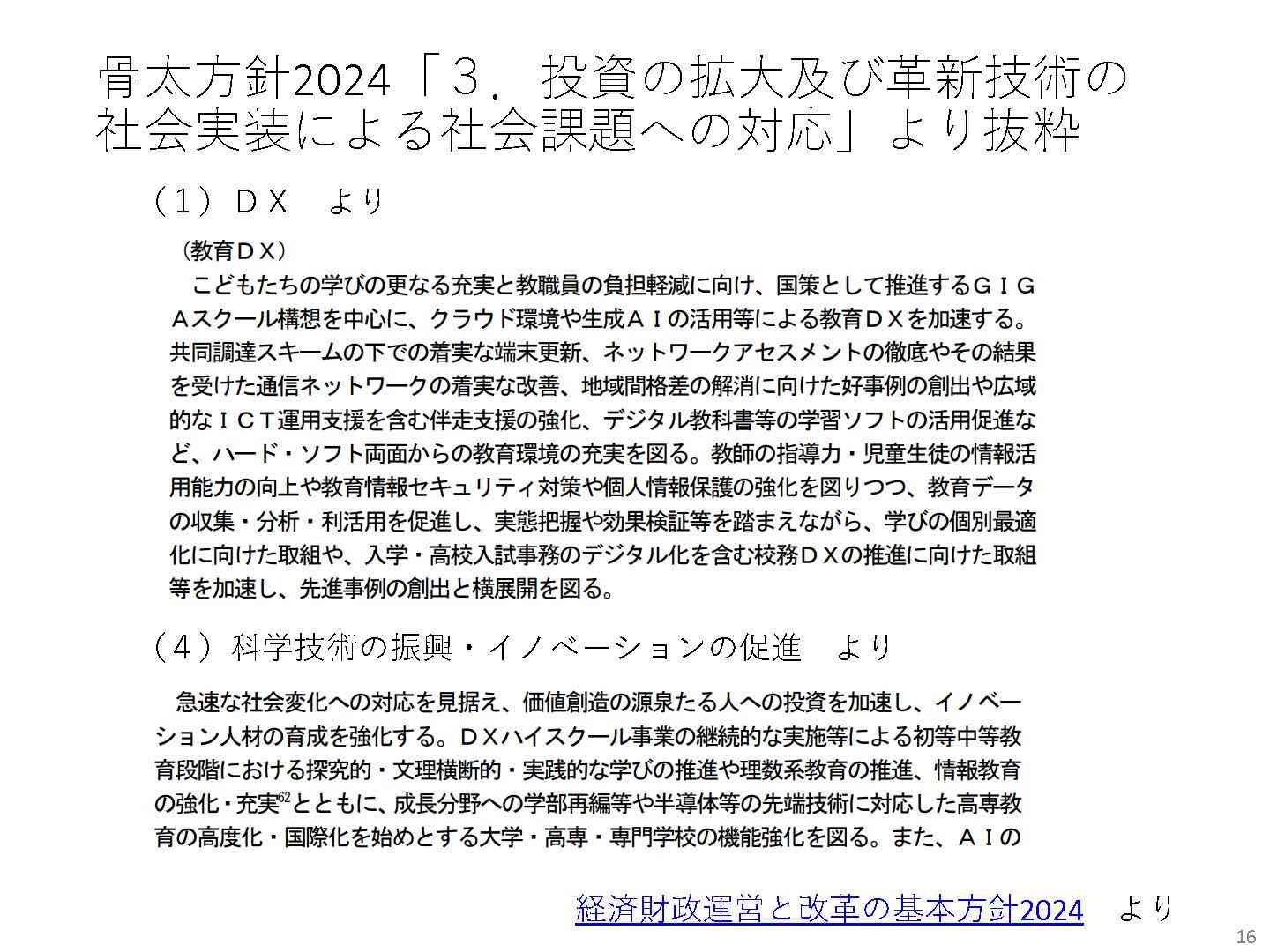

こちらは2024年度の「骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)」です。

教育DXについては、国策として推進するGIGAスクール構想を中心に書かれています。GIGAスクール構想は、前年度の骨太の方針にも載っています。ここからは、政府としてGIGAスクール構想を国策として進めることについての強い意思の表れ、と読み取ることができます。

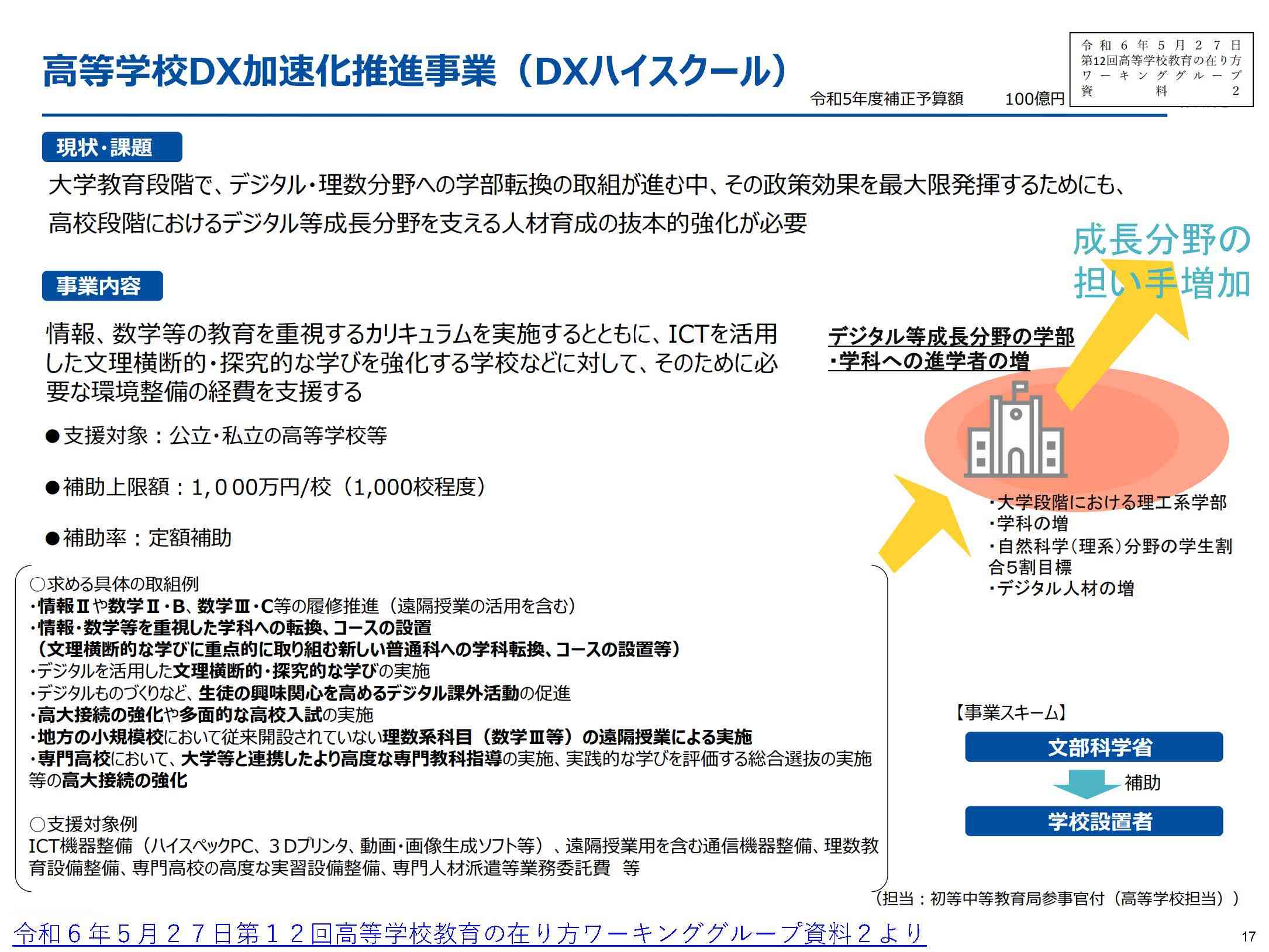

さらに、2024年の骨太の方針の「科学技術の振興・イノベーションの促進」では、急速な社会変化への対応を見据えた価値創造の源泉たる人への投資を加速し、 イノベーション人材の育成を強化、DXハイスクール事業(高等学校DX加速化推進事業)の継続的な実施等による初等中等教育段階における探究的・文理横断的・実践的な学びの推進や理数系教育の推進、情報教育の強化・充実とともに、成長分野への学部再編や半導体等の先端技術に対応した高専教育の高度化・国際化といったことが書かれています。

つまり、DXハイスクールに期待されているのは、イノベーション人材の育成です。この骨太の方針に載ったことで、この事業が今後続いていくという道筋がついたことになり、あとは概算要求でどのような内容で提案されるかというところが注目されます。

DXハイスクールの要件に、「情報Ⅱ」を実施する、ということが入っていますが、これは単に「情報Ⅱ」を設置すればよい、というわけではありません(※1)。 「情報Ⅱ」の科目の目標には、「新たな価値の創造を目指す」と書かれていますが、まさにそういったことをめざす生徒を育てる、ということが非常に重要であり、「情報Ⅱ」の学びの中で、新たな価値の創造を訴求し、追求するような生徒を育ててほしい、ということです。

-

1 「情報Ⅱ」の扱いについては、 DXハイスクールの採択基準(令和6年1月決定、文部科学省Webサイト)を参照。公募時に『情報Ⅱ』等を開設していなくても、「遅くとも令和6年度中に具体的な検討を開始し、必要な準備を進め、遅くとも令和8年度までに開設等するとともに、早期に受講生徒数の割合を全体の2割以上とすることを目指すこと」とされている。

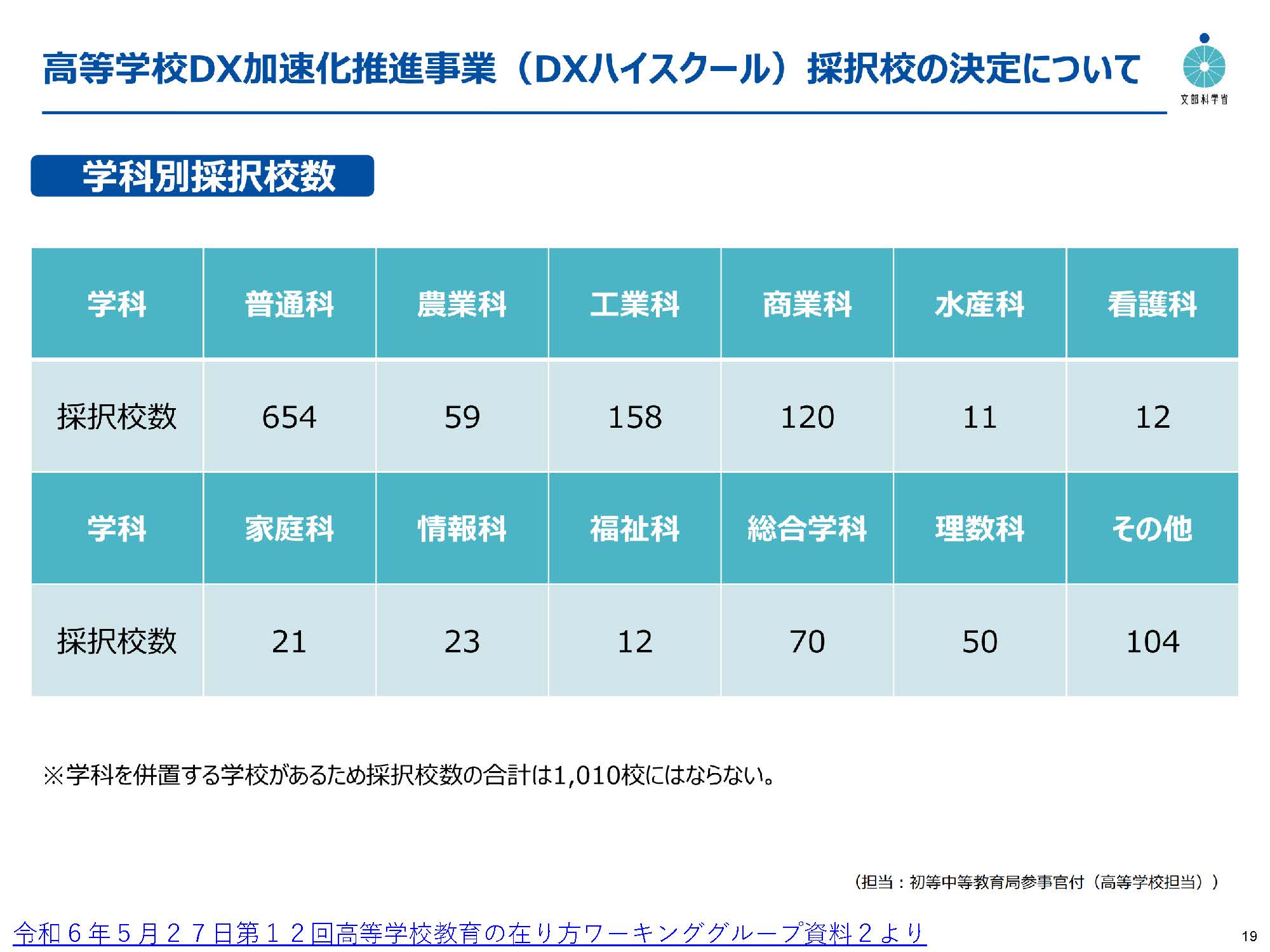

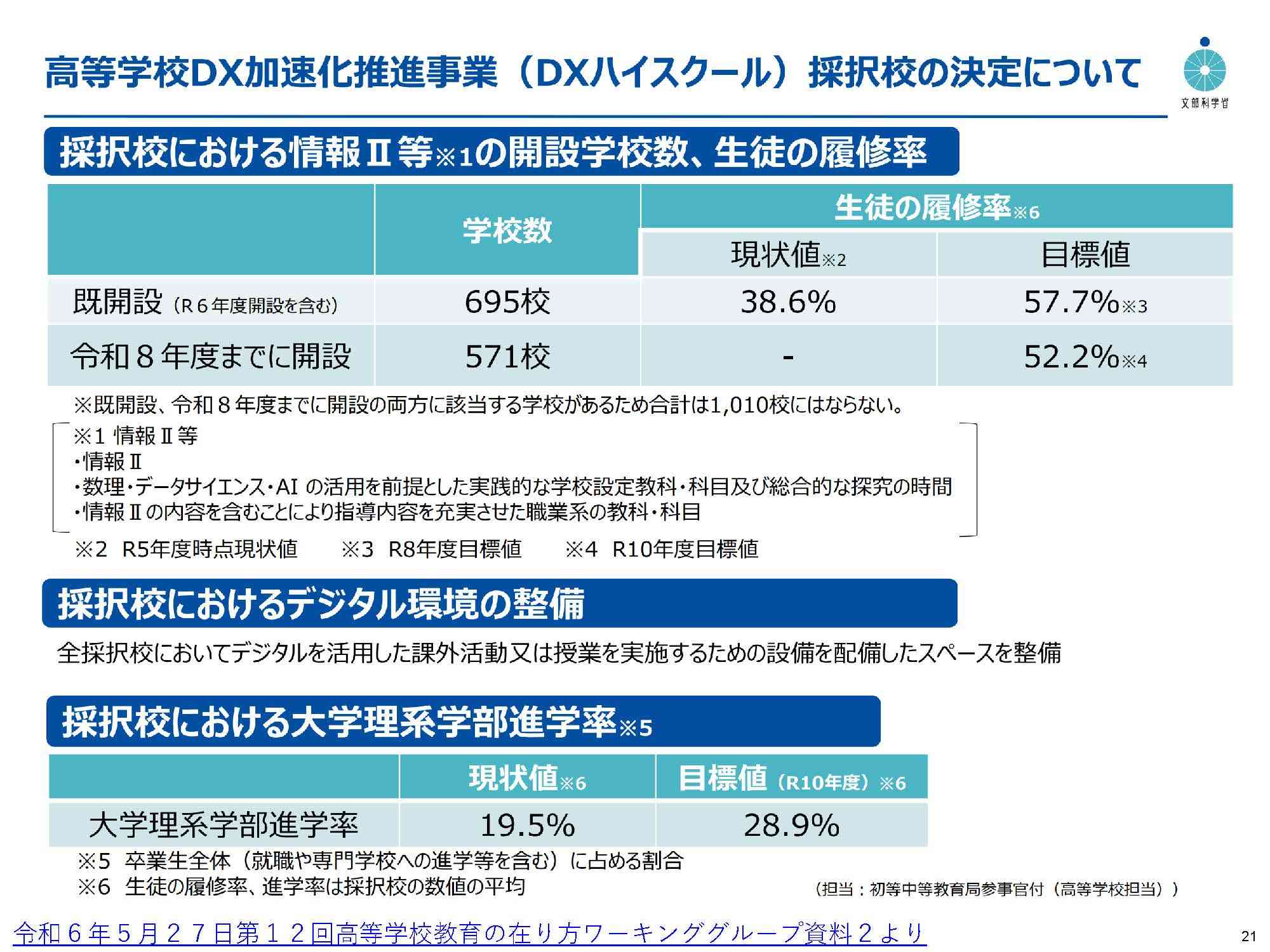

DXハイスクールは、1,000校の予定でしたが、1,010校採択されることになりました。現場の先生から、やはり「情報Ⅱ」は難しい、ということは聞きますが、教科の調査官としては、採択校では「情報Ⅱ」をしっかり設置して、イノベーションを起こして新たな価値の創造をめざすことができる生徒たちを勇気づけられるような授業をしていただきたいと思います。

採択された学校の、学科別内訳がこちらです。専門学科情報科の学校が23校採択されていますが、これは全国の専門学科情報科のほぼすべてですから、日本のデジタル人材を育成する拠点になることを期待しています。

普通科高校においては、ぜひ「情報Ⅱ」をしっかり推進していただきたいです。また、DXハイスクールが始まってから、工業科や商業科の学校でも「情報Ⅱ」を設置する動きがあります。

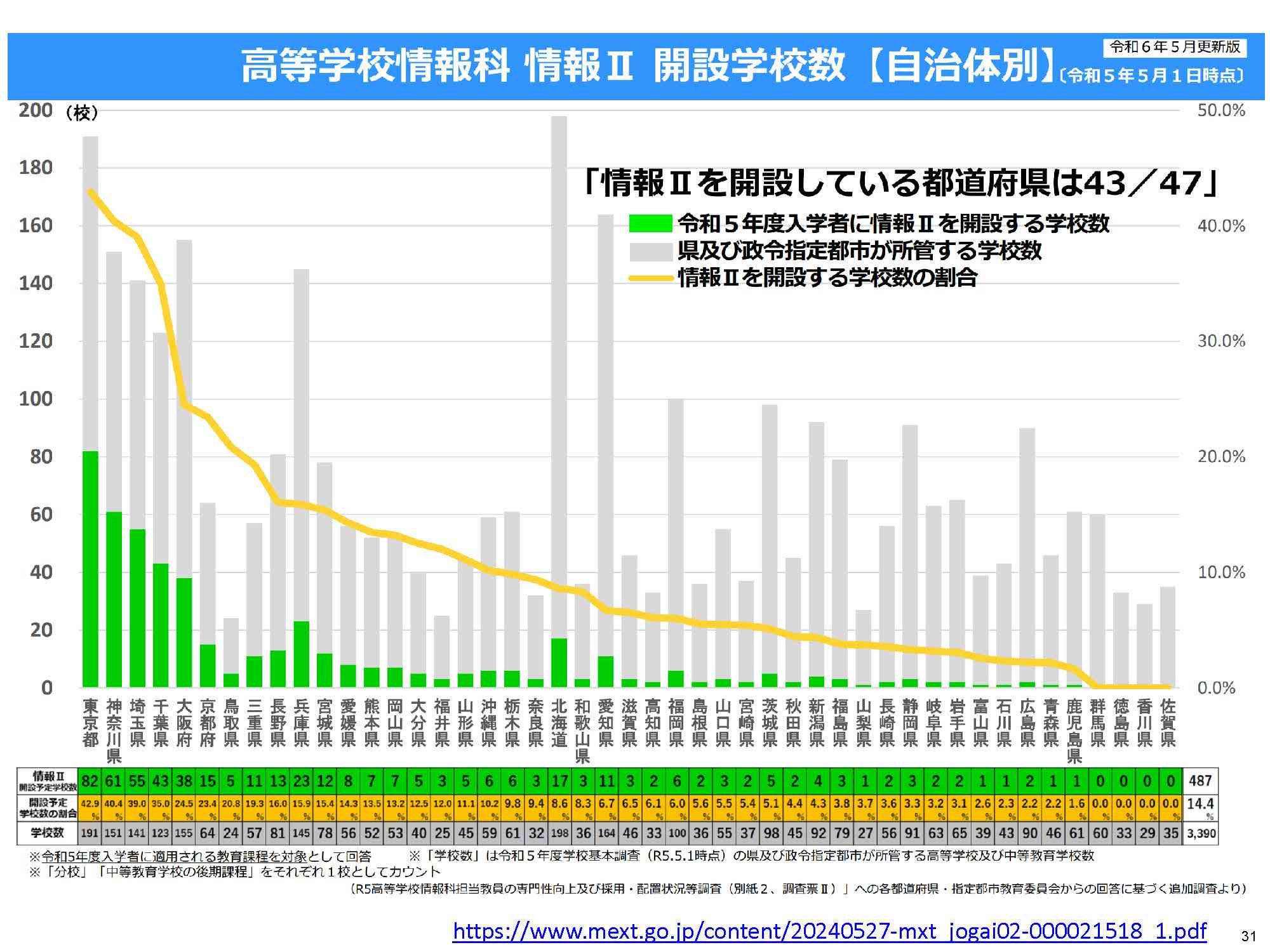

DXハイスクールの採択校は、すべての都道府県に分布していますので、今後は全国のどこでも「情報Ⅱ」を学べる学校が出てくるものと期待しています。

こちらがDXハイスクールの達成数値目標(※1参照)です。冒頭に「情報Ⅱ等の開設学校数、生徒の履修率」とあるのは、政府としてはそれだけ「情報Ⅱ」の履修が推進されることを気にしていますし、教科「情報」に期待しているということです。

DXハイスクールの成果が政策の推進力に

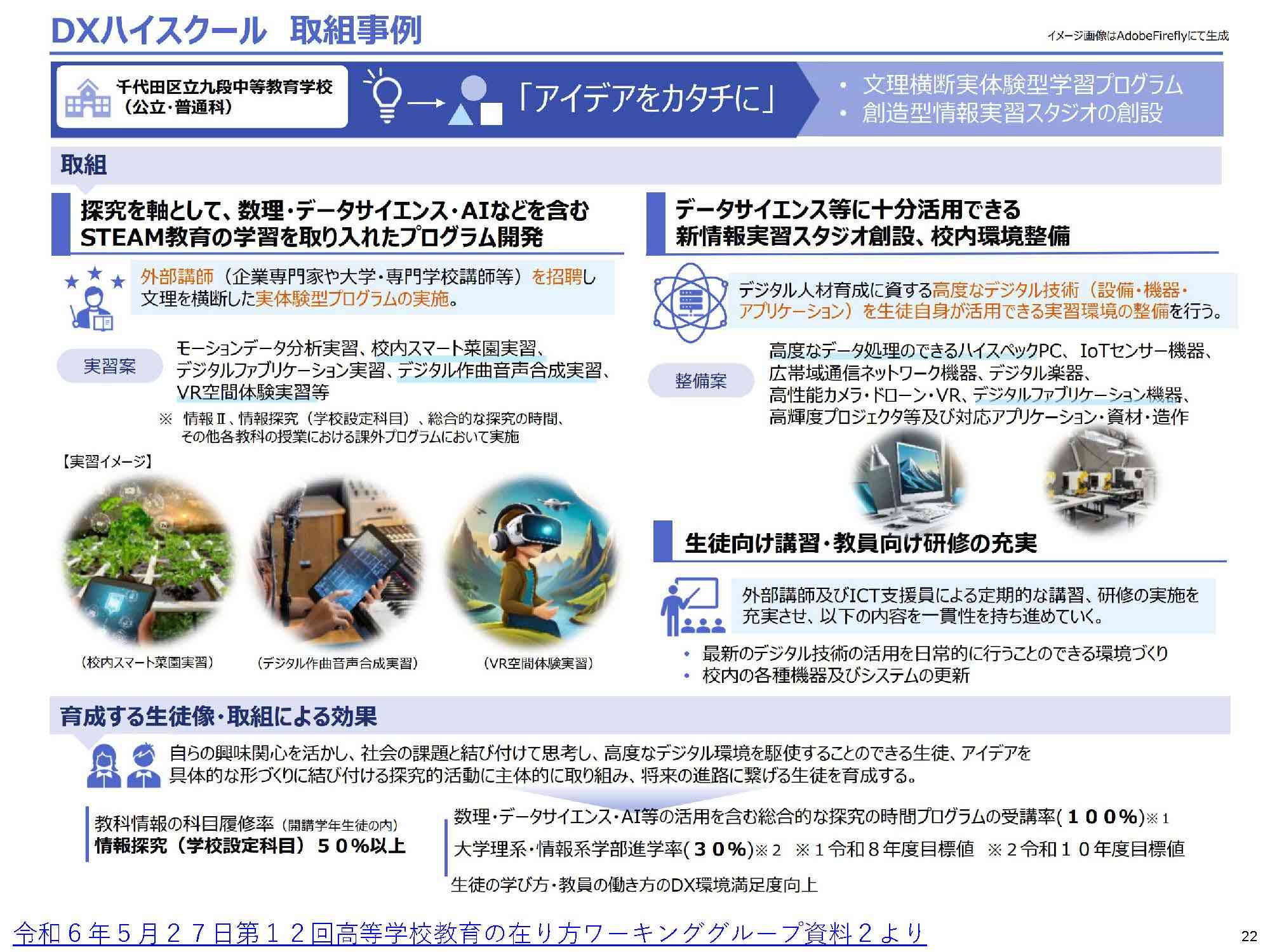

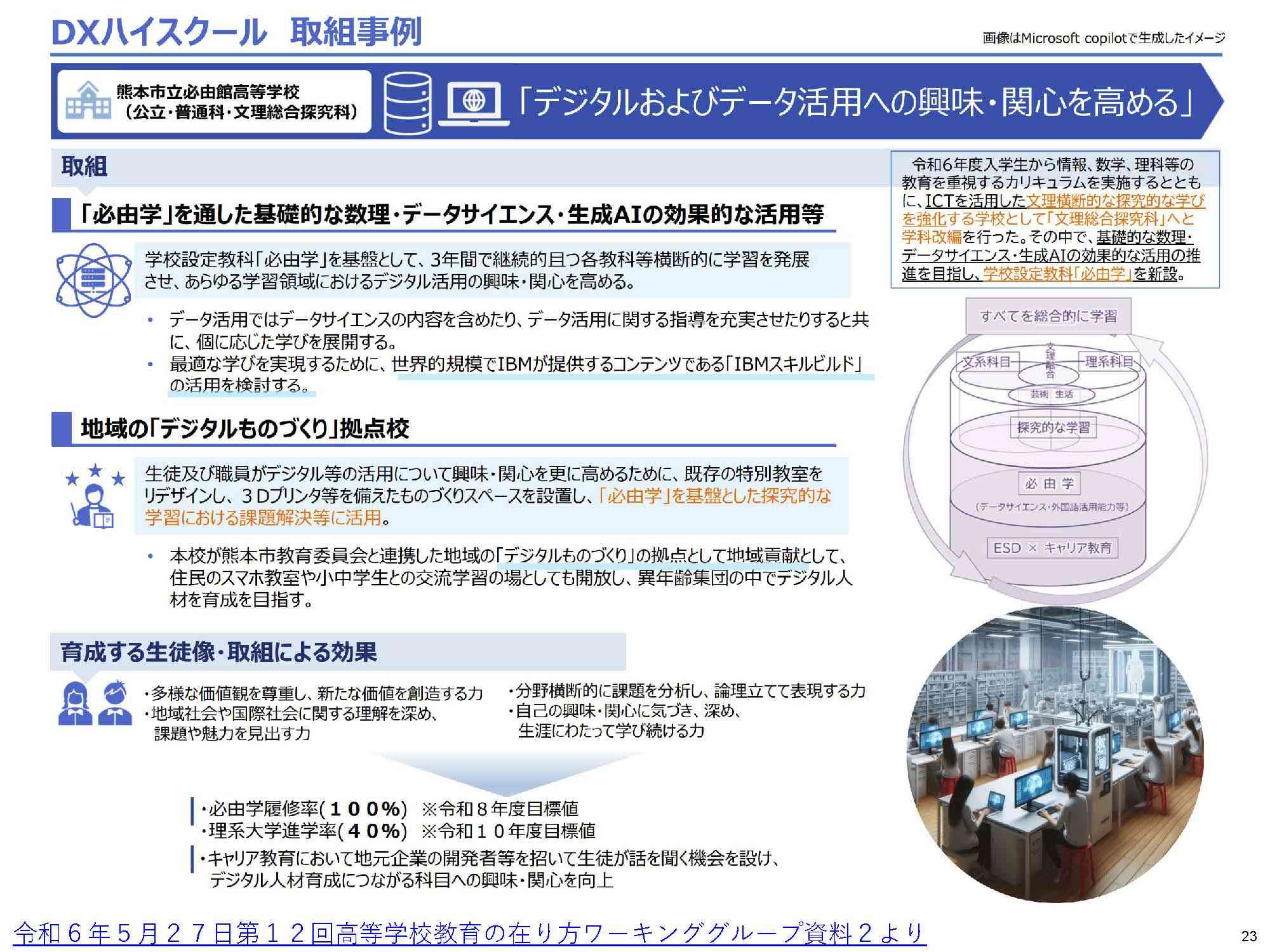

そして、事業開始後初年度の1学期も終わらないうちに、取り組みの事例が出ました。いち早く事例がまとめられて発信されたところに、文部科学省の担当者の熱意を感じてほしいと思います。

高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)事例集(文部科学省Webサイト)

「DXハイスクールが実施され、学校が頑張ったおかげでこれだけの成果が出ました」というエビデンスをいち早く共有したい。このことが、次年度の予算要求につながることを願っています。 事例集にはすばらしい実践が載っていますが、これらの学校も、走りながら、作りながら考える、という形で進めて、現時点でできたことを共有してくださっているのだと思います。

現在取り組んでいらっしゃる学校の皆さんも、「ここまでやってみた」という形でけっこうですので、都道府県の教育委員会を通じて、ぜひ事例をご提供いただきたいと思います。そこで集まった事例が力になって、DXハイスクール、さらに情報教育への評価といった形で話題になって欲しいと思います。

さらに、DXハイスクールに採択された学校は、大学や学会との連携もしてください、という事務連絡を出しています(「令和6年度高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)の採択校と大学等との連絡について」事務連絡令和6年4月16日)。

また、下記の学会・団体からもDXハイスクールへの意見(支援)表明を出していただいています。支援を希望される学校や自治体がありましたら、ぜひご連絡いただければと思います。

- DXハイスクールへ意見(支援)表明をした学会・団体

- 情報処理学会Webサイト

- 日本統計学会Webサイト

- 日本品質管理学会Webサイト

- デジタル人材共創連盟Webサイト

「情報Ⅱ」や探究活動を支援する動画も活用して

また、私たちは「情報Ⅱ」の授業解説動画も制作しました。さまざまな先生方にご協力いただきながら、すでに19本作成し、公開しています。これは、「情報Ⅱ」の授業に不安を抱える先生方に、安心して授業をしていただくためにつくったものですが、生徒が使ってもよい、一般の国民の方に見ていただいてもよい、という内容になっています。

高等学校情報科『情報Ⅱ』授業・研修用コンテンツ(文部科学省Webサイト)

動画(YouTube)の概要欄から、資料がすべてダウンロードできるようになっています。「情報Ⅱを開講したけれど、何をしたらいいか分からない」という場合でも、まずこの動画使ってみる、ということからスタートして、授業を作り実践しながら考えていただけたらよいのです。

さらに、探究活動を推進するためのヒントにしていただくために、有識者による対談の動画を3本つくっています。

先生から言われた作業を皆と同じようにこなすということではない」と書きましたが、探究活動が本来めざすのは、いろいろなものが関わり合う中で、「情報Ⅰ」と「情報Ⅱ」の知識や技術も総動員して、「ここならプログラミングが使える」とか「ここではデータ分析の○○が使える」といった、何か意味のあることができることに気づく、ということです。 「情報Ⅱ」でも、生徒が試行錯誤しながら、生徒独自の視点で解決案を生み出すような取り組みをしていただきたいと思います。

現在「情報Ⅱ」を開設しているのは、47都道府県中43です。学校数や地域性によって差があることは事実ですが、DXハイスクールの実施によって、ここがどのように変わっていくかということに注目しています。採択校においては、「情報Ⅱ」の開設を通してこんなところが変わった、といえるような取り組みをお願いしたいと思います。

デジタル人材育成を見据えた高校情報教育

生成AIの活用にどのように取り組むか

2024年7月からは、生成AIのガイドラインの改定に向けて「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」が始まり、論点案(※2)が示されました。 生成AIの利活用のガイドラインは、昨年すでに提示されていますが、改訂に向けた議論がまさに進められています。デジタル人材育成の観点では、このような新しい技術に対して興味関心を持って向き合うことが必要だと思います。

2023年の「IMD世界デジタル競争力ランキング」(※3)で、日本は総合32位と過去最低を更新しました。要はデジタル分野において世界にまったく追いついていない。その背景には、人材育成に遅れがあることなどが指摘されています。

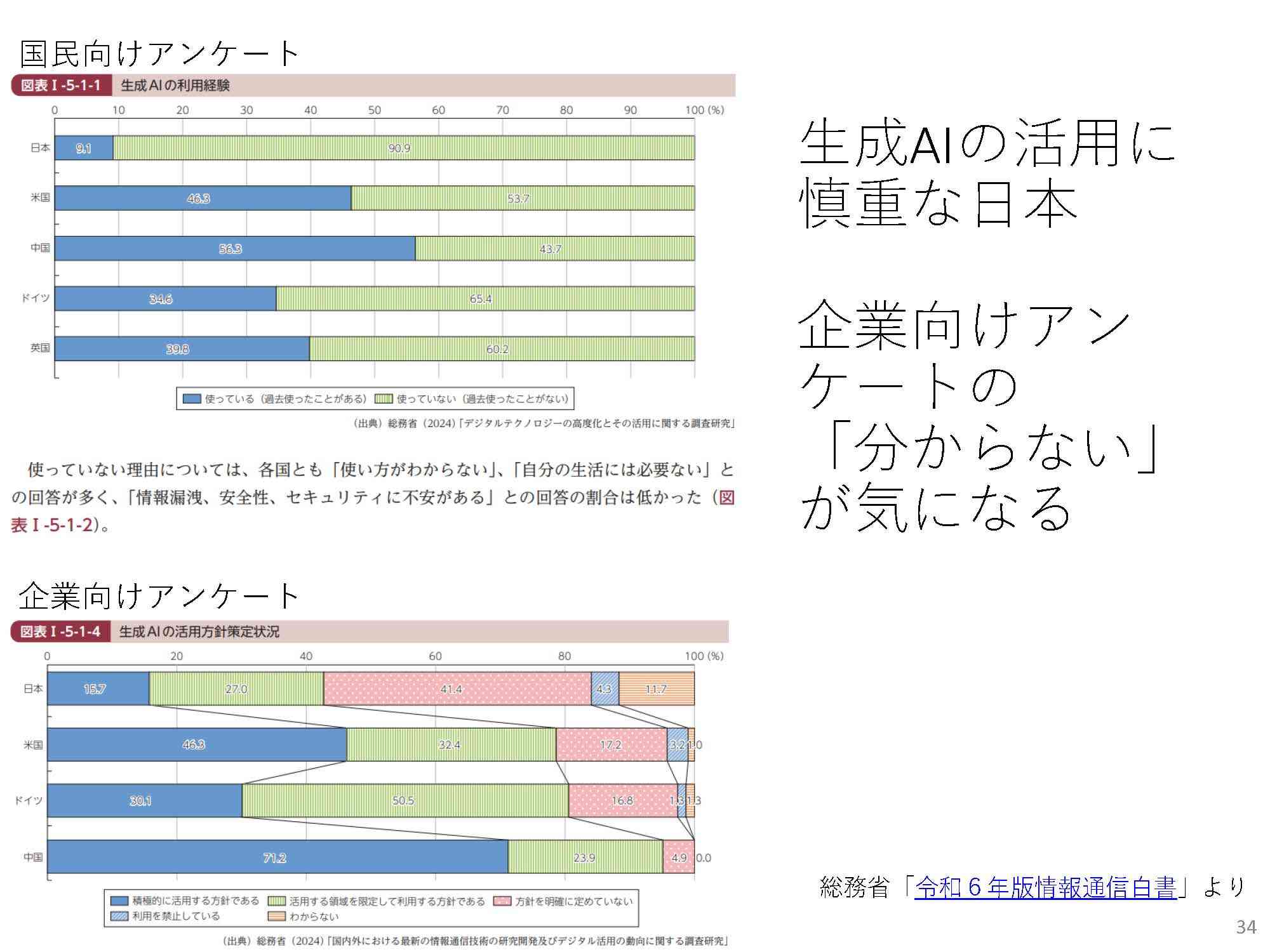

また、生成AIの活用について、日本は慎重な姿勢を取っています。

企業向けのアンケートで、生成AIの活用方針の策定について、「わからない」と答えている企業が11%余りあるといった状況です(令和6年度情報通信白書)。

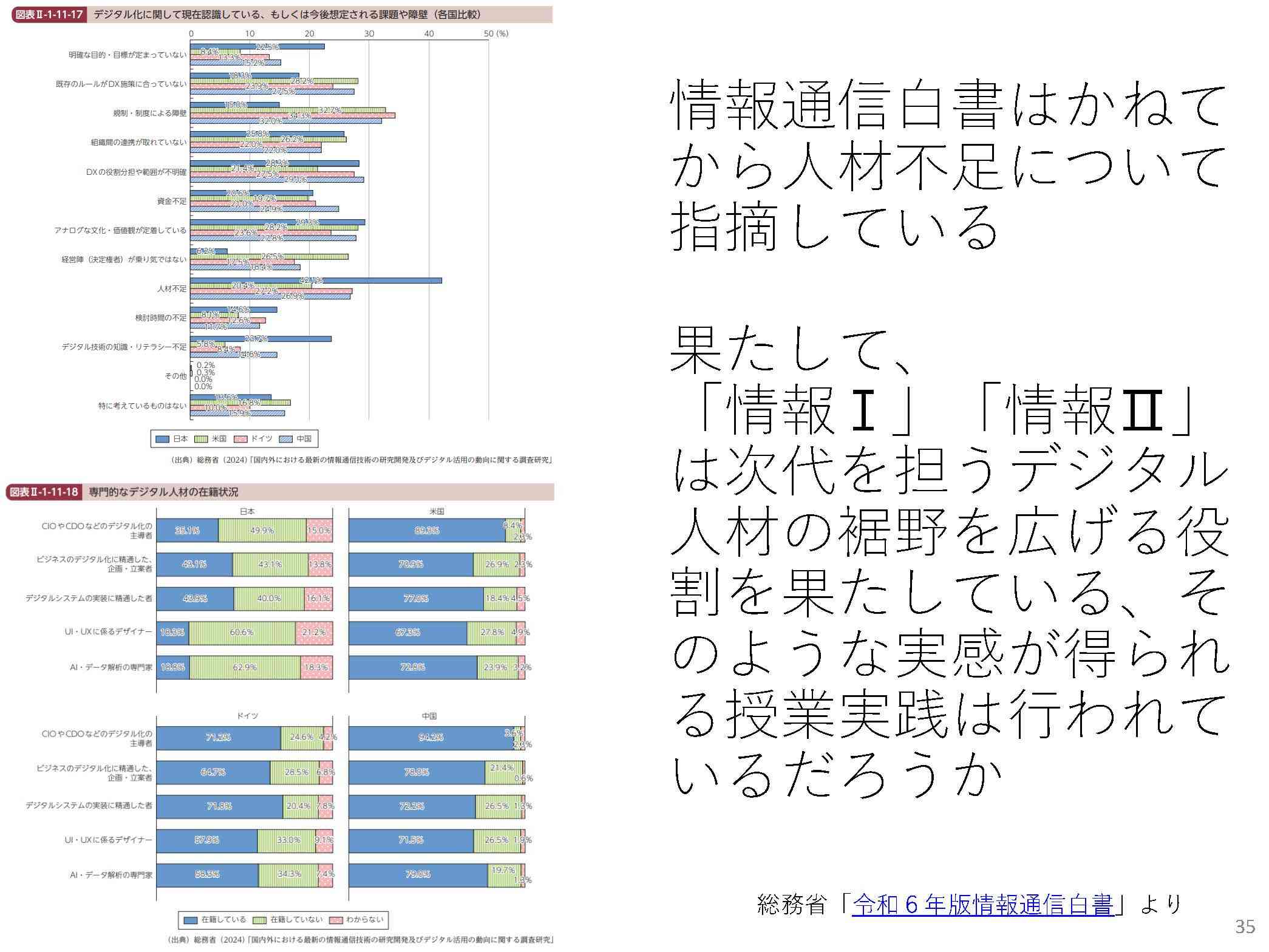

デジタル人材の不足は、今に始まったことではありませんが、日本はその中でもAIやデータ解析の専門家が、他国と比べて不足しているといわれています。このあたりの問題解決は、イノベーション推進にもつながりますから、対応する必要があります。

「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」は、次代を担うデジタル人材の裾野を広げる役割を果たしているはずです。生徒たちが、そのような実感が得られる授業実践が行われているか、ということを問い直したいと思います。

デジタル人材の育成に向けて、文科省も本腰

平成28年12月の中教審の答申では、すでに「今後の高度IT社会を支えるIT人材の裾野を広げていくことの重要性」が指摘されています。先ほど「授業実践が行われているか」と申しましたが、この平成28年の答申の問題意識がどこまで伝わっているのか、ということでもあります。

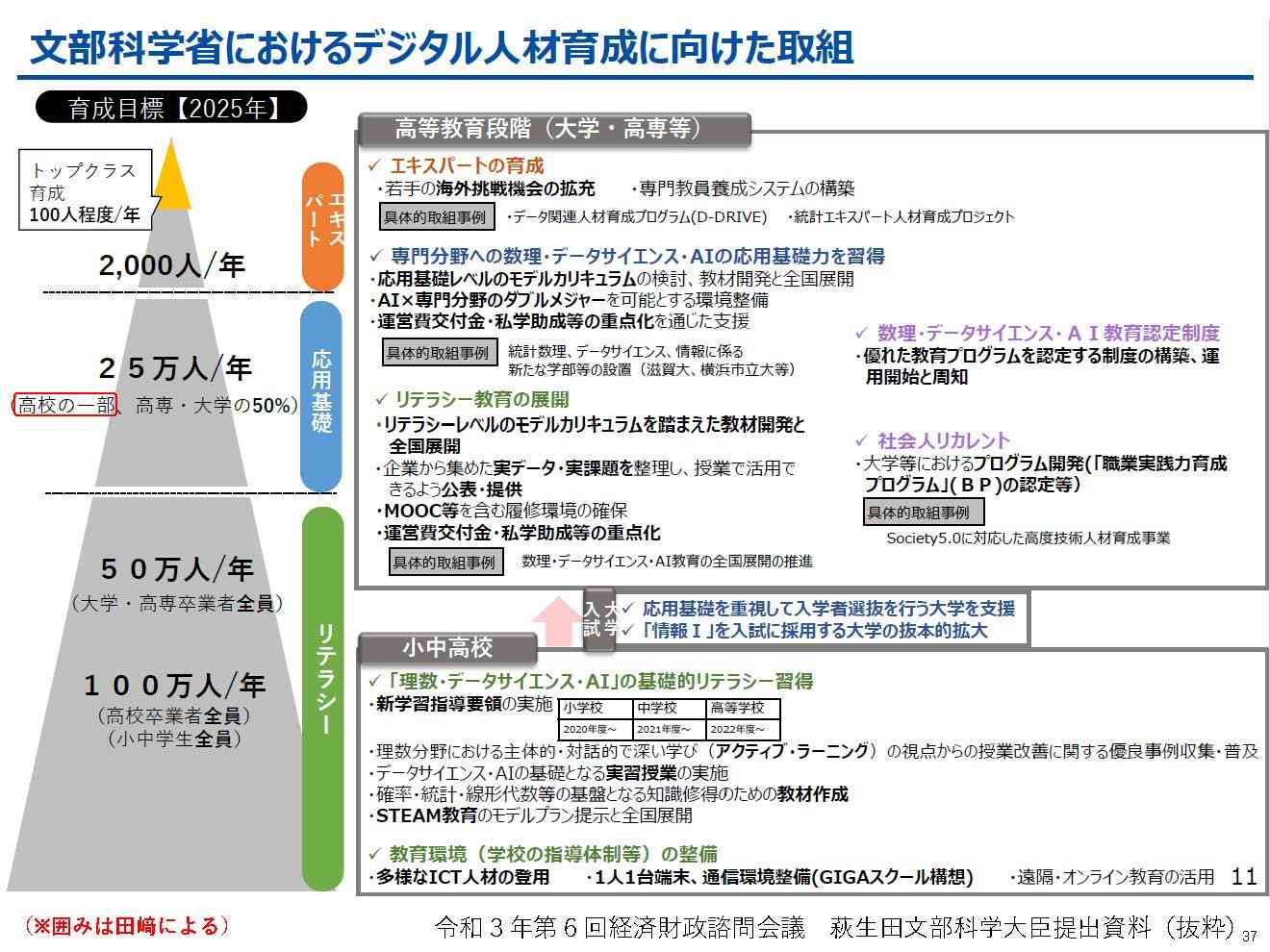

文部科学省も、本気になってデジタル人材の育成に取り組んでいます。スライドの育成目標(2025年)の「リテラシーレベル」の下の方を見ると、「高校卒業者全員が身に付けている」ことになっています。

さらに、「応用基礎」も「高校の一部」が入っています。ここには具体的には書かれていませんが、DXハイスクールやスーパーサイエンスハイスクール、もしくは専門学科情報科があてはまることになるかもしれないと期待しています。

そして、高大接続のところにあたるのが大学入試です。私がいつも「大学入試を目標にするべきではない」というのは、スライドにあるように、大学入試は教科「情報」のゴールなのではなく、最終的にデジタル人材になって活躍するためのプロセスでしかないからなのです。

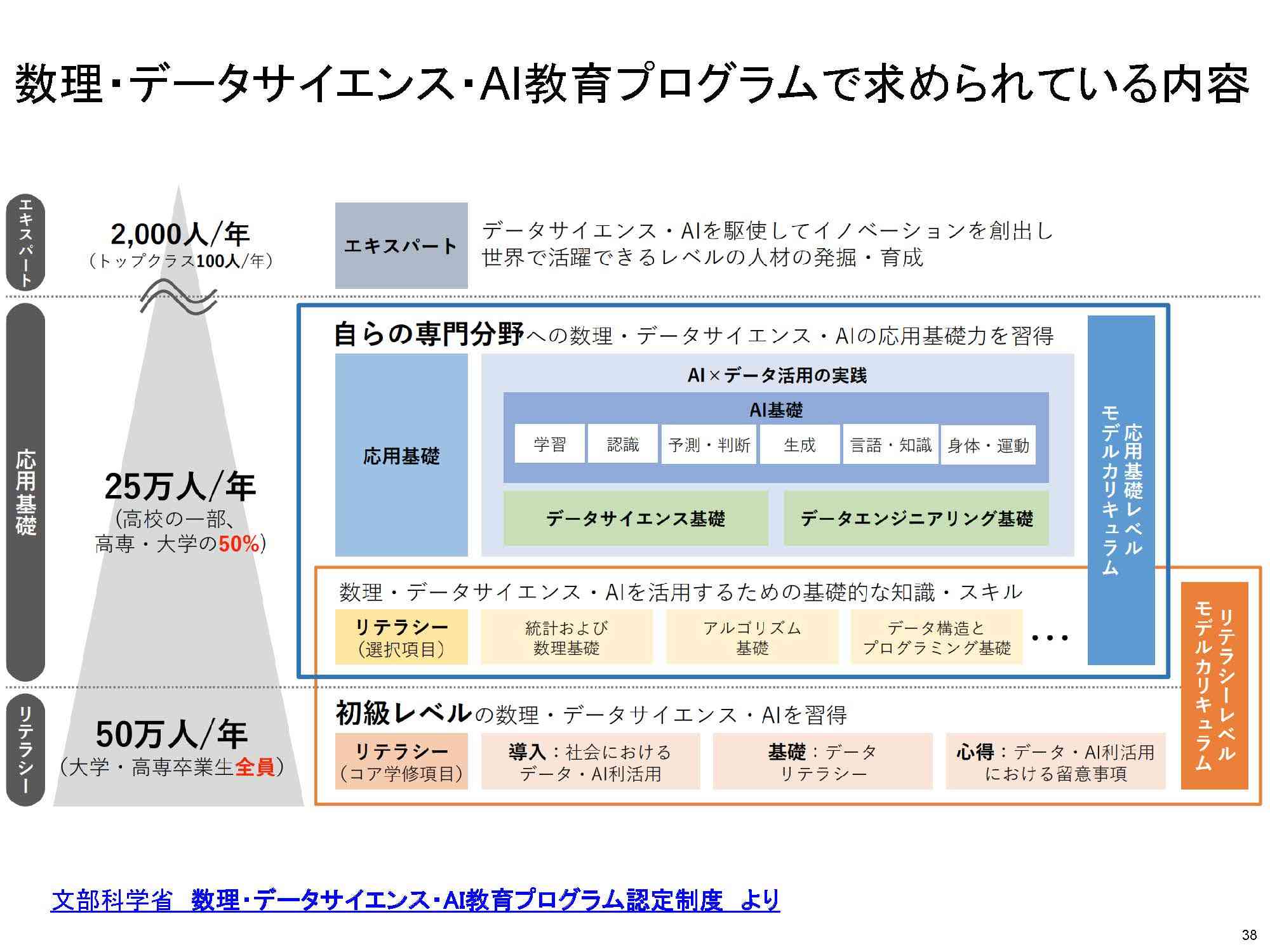

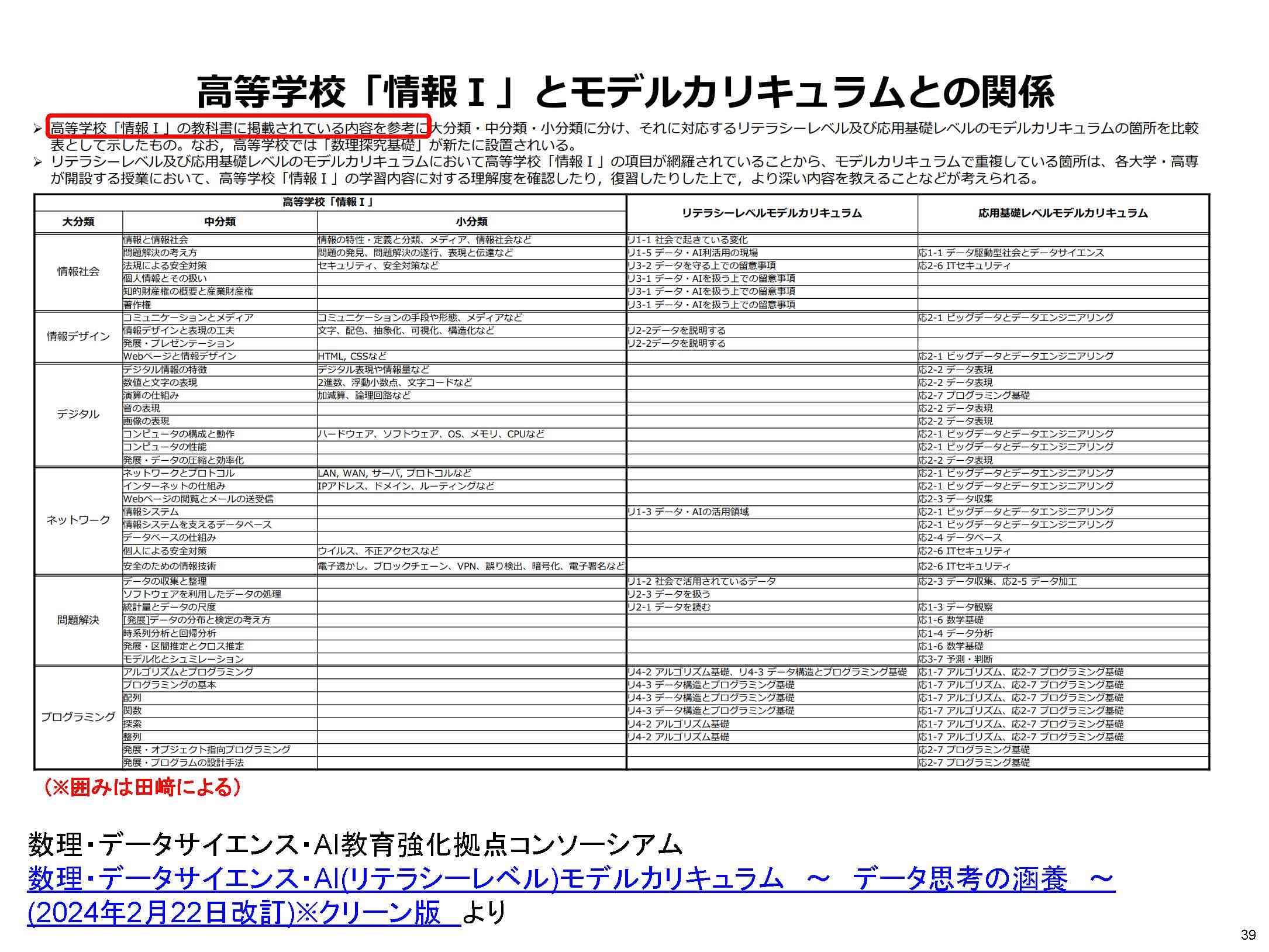

こちらは、大学の数理・データサイエンス・AIの教育のコンソーシアムの方々がつくってくださった、「情報Ⅰ」と数理・データサイエンス・AI教育プログラムのモデルカリキュラムとの関係を示したものです。 こういった期待を受けて、私たちは高校の現場でどのように取り組むのか、ということを考える必要があります。今大会で共有された、問題解決や対話的な学びを通してプログラミングやデータサイエンスといった情報技術や考え方を学んでいく授業が多くの高校に広がることで、高校の情報教育が大学にも評価されていくことにつながると思います。

次期学習指導要領に向けて

新たな学習指導要領の策定に向けて~授業を「つくる」から「共有する」へ

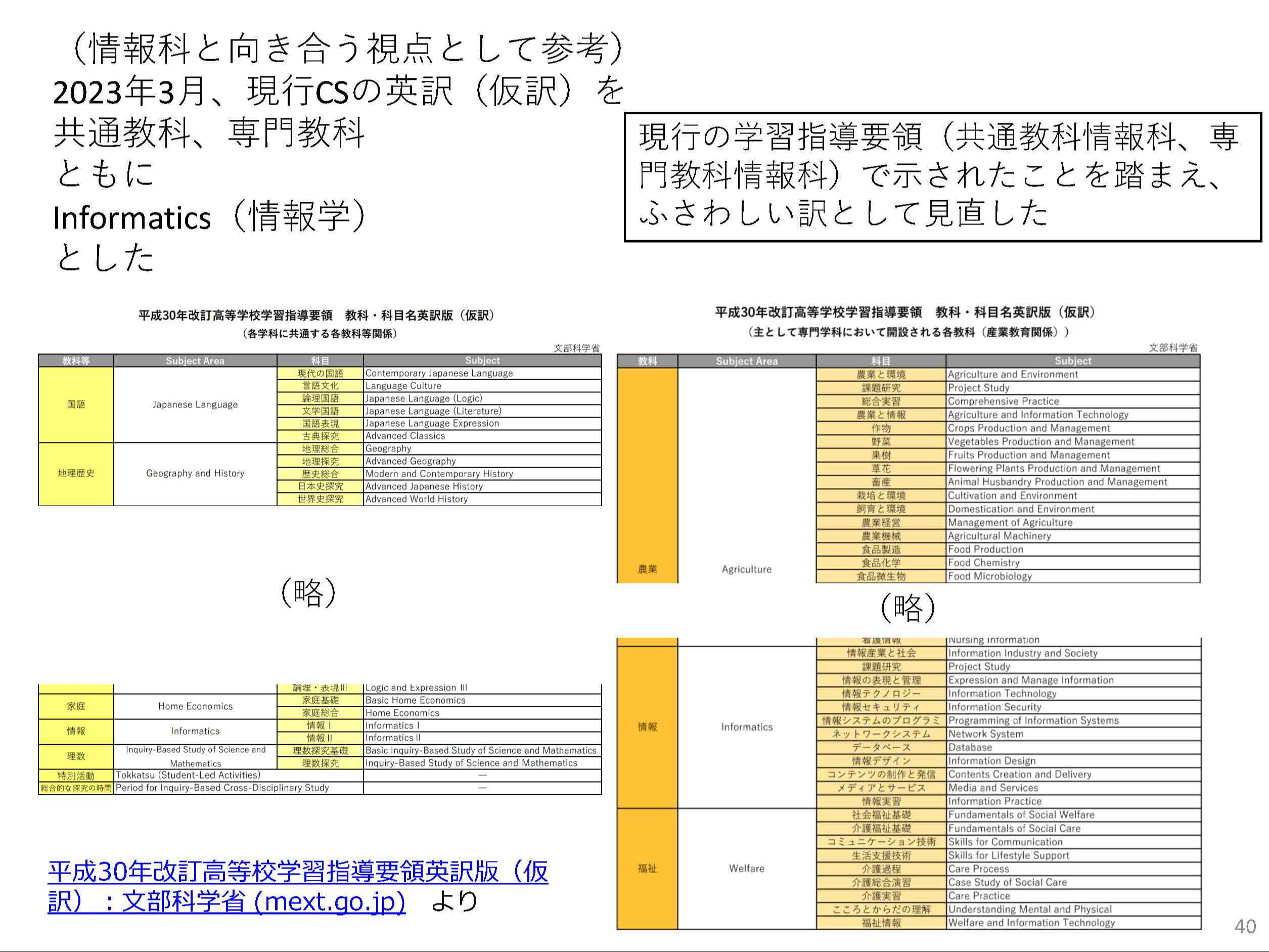

最後に、これからの情報科を考えるにあたって、確認しておきたいことを申し上げておきます。2023年3月に、現行の学習指導要領の英訳における教科名を、共通教科・専門教科ともに「Informatics」としました。これはしょっちゅう変更するものでもありませんから、学習指導要領を改訂する時期にも、これは変わらないと思います。

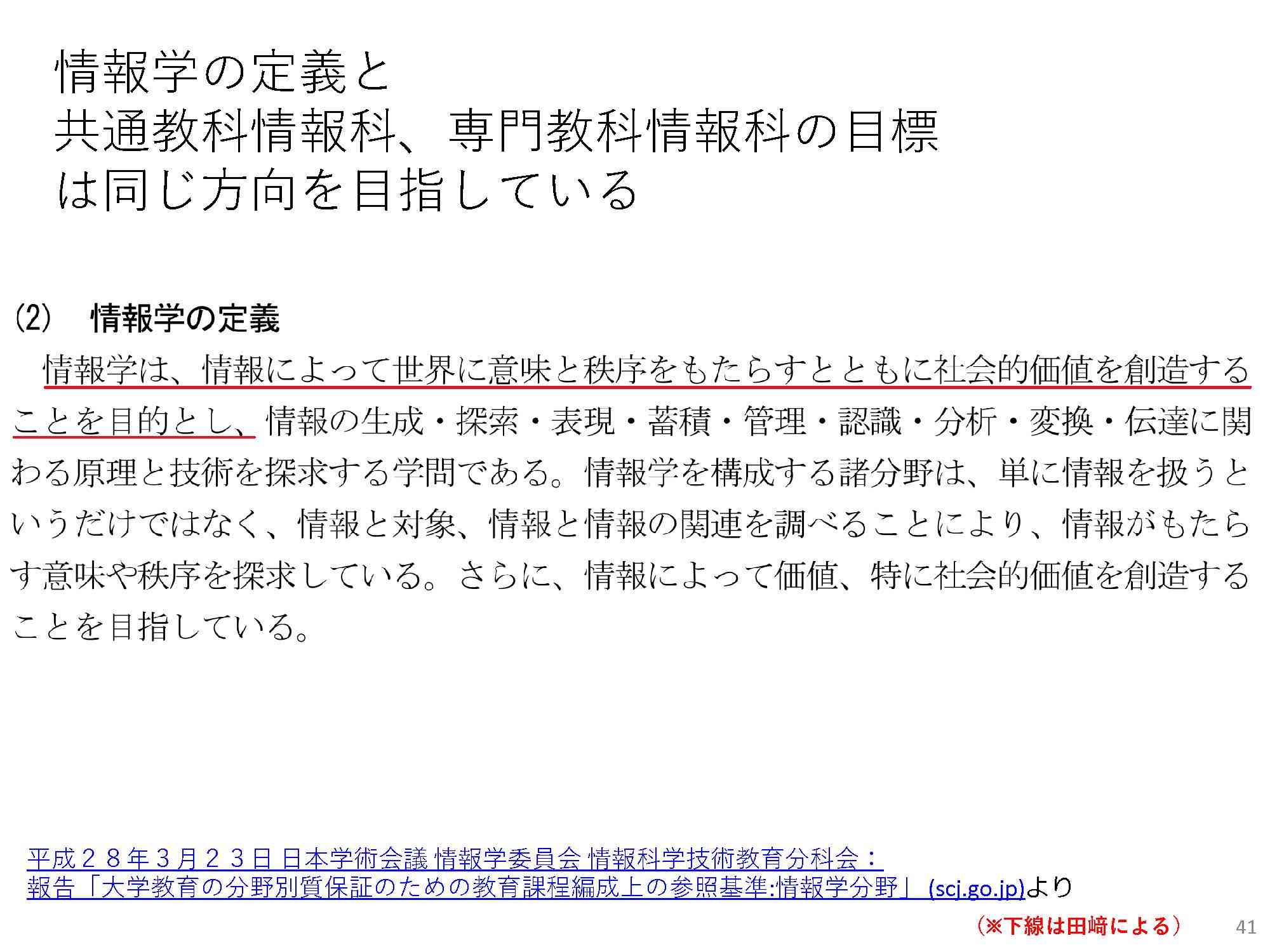

また、日本学術会議情報学委員会は、平成28年に「情報学の定義」を公表していますが、共通教科情報科(特に「情報Ⅱ」)と専門教科情報科の目標は、これと同じ方向をめざしている、ということをここで確認しておきます。

さらに、同じく日本学術会議情報学委員会が令和2年に公表した「情報教育課程の設計指針」は、初中等教育から高等教育を通した情報学のカリキュラム設計の指針として役立ててられることを期待したものですが、 そこでは例えば高校の選択科目として「最適化」を扱うとよい、ということが示されています。現在の学習指導要領には「最適化」は入っていませんが、学習指導要領の改訂が行われる時期が一日一日近づくにつれて、このような指摘があったと振り返る時が来るかもしれません。

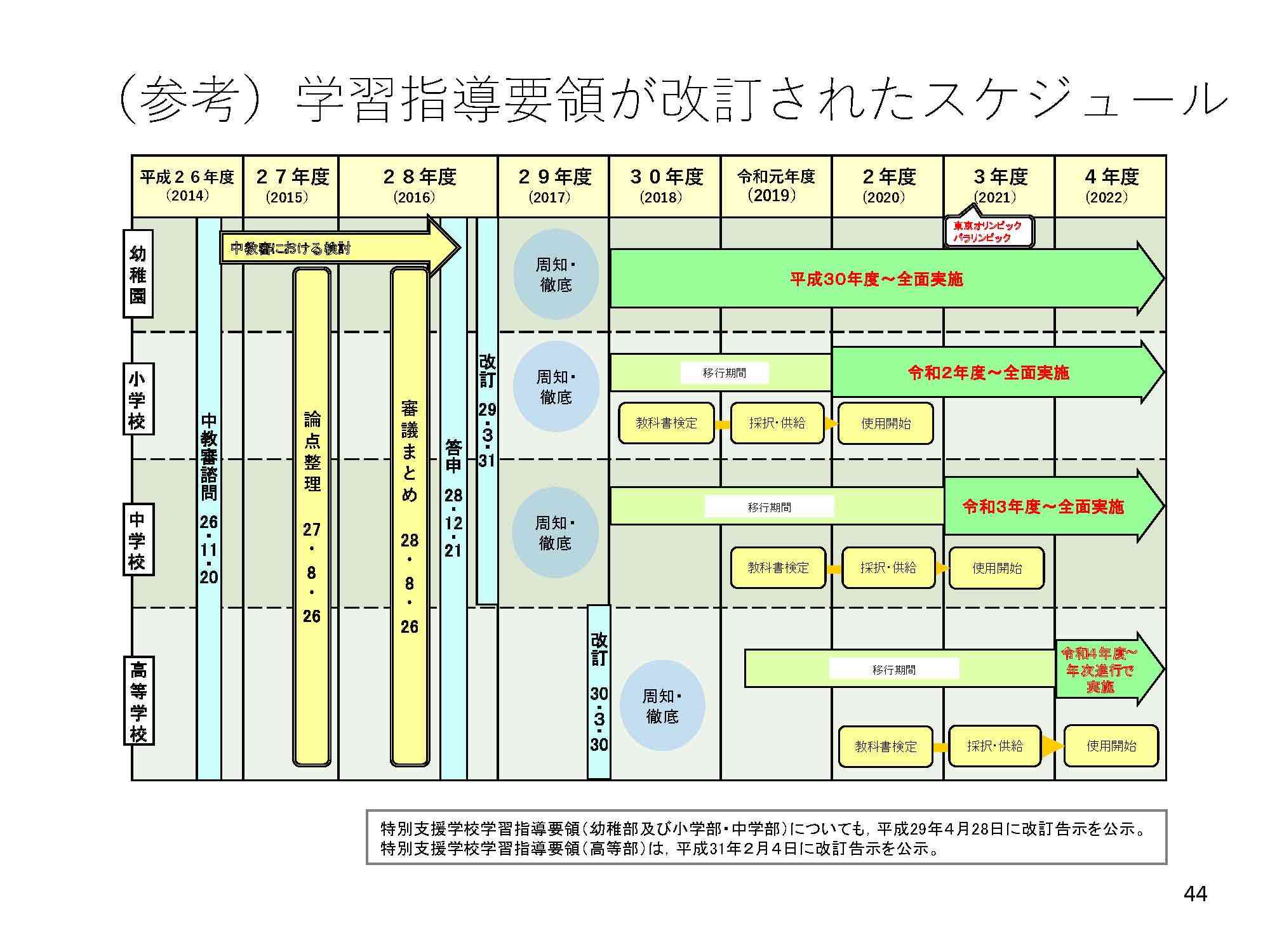

学習指導要領改訂の諮問がいつ来るか、ということはまだ分かりません。前回の改訂では、平成26年11月に諮問がありました。その10年後は令和6年、つまり今年ということになります。

前回の改訂と同じペースで進めば、その2年後には答申が出ます。その意味で、ここ1~2年は非常に重要な時期なのです。

先ほどから何度も「情報Ⅱ」をやってください、と申し上げているのは、次期学習指導要領の検討にあたって、「『情報Ⅱ』をつくったけれど、結局実践されなかったじゃないですか」ということになってほしくない、という思いからです。現場の先生方に頑張って「情報Ⅱ」を実践していただき、それを学んだ子どもたちがさまざまな形で活躍することで、成果が見えるようにしたいと思っています。

そのために、これからの授業を「つくる」ことと共に、「共有する」ことを続けていきたいと思います。

情報科としての指導計画・年間計画(ここにはぜひ「情報Ⅱ」を入れていただきたい)を常に見直すとともに、他教科や専門教科との連携、さらに中学校技術とのつながりも意識していただきたいと思います。

情報科は進歩や変化の大きい分野です。ですから、先生方には、情報デザイン、プログラミング、データサイエンスなど現行の学習指導要領での指導力向上と、それらを活用した創造的な問題解決の場の提供、さらにAI関連の専門性の向上を図っていただくことをお願いしたいと思います。 そして、カリキュラム・マネジメントに参画することで、学校全体の情報活用能力の育成に寄与し、そのためにも外部有識者と連携した指導と評価の充実を図っていただきたい。

情報教育の充実に向けて、今後に向けた対応として考えられることとして、次のようなことを挙げさせていただいております。

大学の先生方には、DXハイスクール採択校へのご支援、大学入試への「情報」の導入、情報科教員の育成、研修講師の派遣など、さまざまな形で今後ともご協力をくださるようお願いしたいと思います。

第17回全国高等学校情報科教育研究会全国大会(愛知大会)講評講演2024年8月4日取材

スライド:田﨑丈晴先生ご提供資料

田﨑 丈晴 先生(たさき・たけはる)

国立教育政策研究所 教育課程研究センター 研究開発部研究開発課 教育課程調査官

文部科学省

初等中等教育局 学校情報基盤・教材課/教育課程課 情報教育振興室 教科調査官、参事官 (高等学校担当)付 産業教育振興室 教科調査官

この記事をシェアする