- 2024年11月18日

この記事をシェアする

写真提供:広島大学

- この記事のポイント!

-

- 1

- 各学部・学科等が求める人材像に応じて最適な選抜方法を設計

- 2

- 入学者は、専門性の高い科目で良い成績を修める傾向

- 3

- 平和とは安心・安全で持続可能な社会を指し、この実現に貢献する学生を選抜

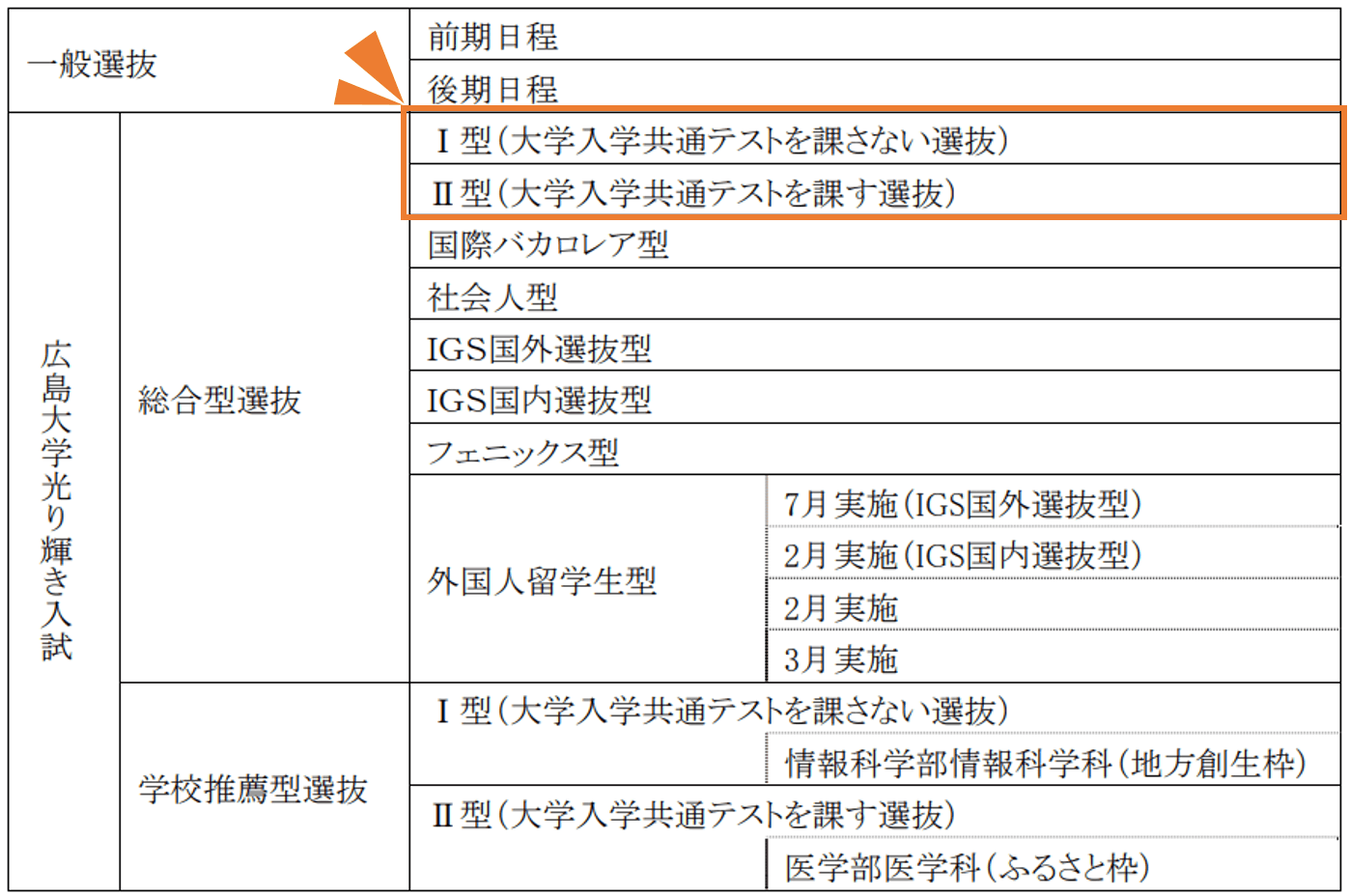

広島大学では2019年度入試から、総合型選抜と学校推薦型選抜の総称を「広島大学光り輝き入試」(以下、光り輝き入試)としており、今回は総合型選抜の中の「Ⅰ型(大学入学共通テストを課さない選抜)」と「Ⅱ型(大学入学共通テストを課す選抜)」にフォーカスする。

広島大学「令和7年度入学者選抜に関する要項」より抜粋

なお、記事の内容は2024年9月の取材時点のもの。最新の入試情報は、広島大学のWebサイトをご覧いただきたい。

平和な社会の実現に貢献できる人材の入学を期待

高校と大学の接続を重視する入試を積極的に導入

多様な選抜方法で受験者の長所を最大限評価

「光り輝き入試」という名称には、「受験者一人ひとりの長所を最大限評価することにより、将来、社会において光り輝く人材の入学を期待する」という意図が込められている。

SDGsの枠組みで大学を評価する「THE大学インパクトランキング(イギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education」が発表) 」で、3年連続国内3位という高い評価を得ている広島大学が求める学生像は、「平和な社会の実現に貢献したい人」だ。ここでいう「平和」とは、単に戦争がないだけでなく、SDGsの17の目標にあるように安心・安全で持続可能な社会を指す。全学のアドミッション・ポリシーで掲げる「豊かな心を持ち平和に貢献したい人」「知の探究・創造・発展に意欲のある人」「専門知識・技術を身につけ、社会の発展に貢献したい人」「多様な文化・価値観を学び、地域・国際社会で活躍したい人」の4つの求める学生像は、すべてこの「平和」につながっている。

光り輝き入試の特徴は、選抜方法が非常に多様であることだ。総合型選抜のⅡ型は、従来のAO入試に、基礎学力を担保する観点から大学入学共通テスト(大学入試センター試験)を課す形で導入された。現在はⅡ型の募集単位が多いが、その中でⅠ型を課すところは、総合力に加えて、特に秀でた能力を持つ学生を選抜する、という意図で実施している。

そして、Ⅰ型・Ⅱ型を実施する学部・学科等では、募集単位ごとにそれぞれ異なる選抜方法・配点を課している。高大接続・入学センター長の水田勉教授は「広島大学には12の学部があり、分野も学び方も非常に多様です。それぞれの学部・学科等が求める学生像や、入学後の学び方を踏まえて、それに応じた形で入試を最適化しようとしているので、さまざまな入試の方法があります。逆に言えば、そのような多様な入試方式があるので、志望する人はその学部・学科等の特徴をよく理解して選んでいただきたい」と語る。

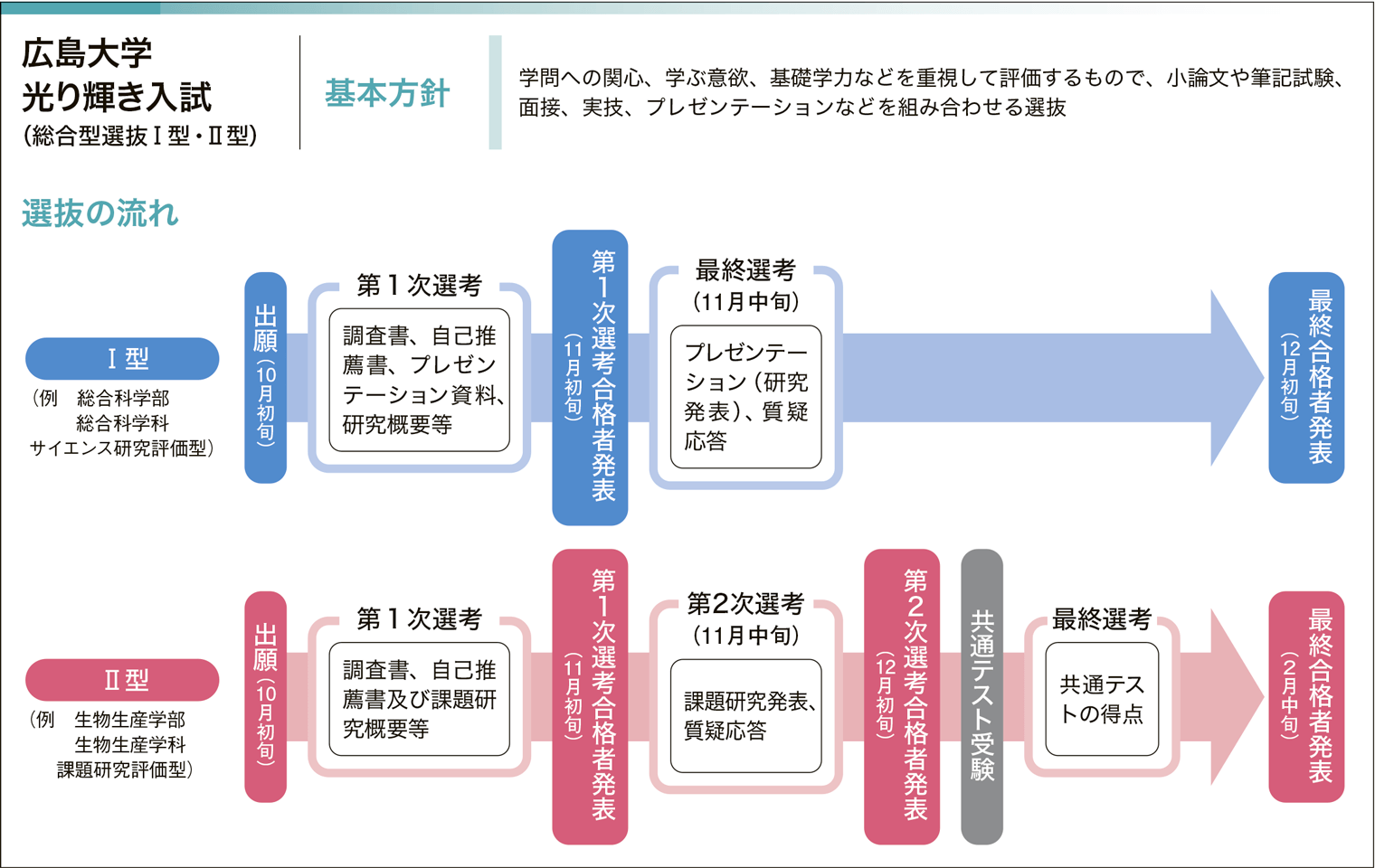

入学後の学び方につながる選抜も行われている。たとえば、Ⅰ型の総合科学部 総合科学科「サイエンス研究評価型」では、第1次選考で調査書・自己推薦書・プレゼンテーション資料のほか、研究概要および各種研究活動における発表経験や受賞実績を評価し、最終選考でプレゼンテーション(研究発表)と質疑応答を行う。また、Ⅱ型の生物生産学部 生物生産学科の「課題研究評価型」 でも、第1次選考でこれまで取り組んできた課題研究の概要を評価し、第2次選考では課題研究発表と質疑応答を行うことで、課題研究内容の理解と考察や説明能力等を評価している。

これらは、高校時代の探究活動を通して鍛えられた研究に対する姿勢や考え方を問うものである。教育学習支援センターの永田純一教授は、「大学の学びは高校の学びとつながっていますので、高校で関心や興味を持ったことを、ぜひ学び続けてほしいと思っています」と話す。

- 2025年度入試の公表情報を基に河合塾で作成

学び続ける意欲を持って入学してほしい

高大接続・入学センターが過去に実施した入試方式別の入学者成績追跡調査の結果から、学生のGPAは、おしなべてみると入試方式別で大きな差はないが、光り輝き入試で入学した学生は、初年次の成績よりも専門科目が多くなる3年次・4年次の成績の方が良いという傾向があるという。「ここで学びたい」という強い意思を持って入学してくるため、学びたいことの中身が濃い授業科目の成績がより良い、ということだ。

また、前述の「課題研究評価型」で入学した学生の中には、学部1、2年次の段階で公募型の研究費助成事業(学部独自の研究支援制度)に採用され、研究費を獲得したという例もあり、他の学生の刺激にもなっているという。

入学後の教育において、全学生を対象に、社会における新たな価値創出や課題解決のための「総合知」を実践的に活用する場として、より発展的な演習である「展開ゼミ」などが用意されている。光り輝き入試での入学者も含めて、研究をしたい学生の受け皿になっているそうだ。

さらに、今後は、「サイエンス研究評価型」や「課題研究評価型」などで非常に秀でたものを持って入学してくる学生に対して、高校で身につけた力を卒業研究まで持続してもらえるよう、プラスアルファで何かできないか検討しているとのことだ。

水田教授は「大学で学んでいくためには、学びに対して自ら積極的に取り組む姿勢が非常に重要です。そのためには学生にモチベーションがないと、継続的に努力していくのはなかなか難しいですね。自分の将来の夢や目標は何か、そのために何を大学で学びたいか、ということを明確にして大学を選んでほしいと思っています」と話した。

- 東広島キャンパス風景

- あわせて読みたい

-

- 進学情報誌Guideline7・8月号

-

進学情報誌「Guideline(ガイドライン)」では、最新の入試動向はもちろん、広く教育界に関わる動きなど進路指導のための情報をお届けしています。

この記事をシェアする