- 2023年08月14日

この記事をシェアする

大学入試は競争緩和が進む

新課程の変更点を理解し、落ち着いて受験を

- この記事のポイント!

-

- 1

- 2024年度入試はライバルの少ない年

- 2

- 2025年度入試では旧課程生への配慮もなされる

- 3

- 大人が騒ぎ立てず、生徒が安心して受験に向かえる環境を

今年度の高校3年生は、現行課程(注)での大学入試に臨む最後の学年です。現役合格できず再受験することになった場合のリスクを考え、弱気になってしまう受験生もいるかもしれません。

しかし、近年は大学入試の競争緩和が進み、難関大であっても合格しやすい状況になっています。また、仮に再受験になった場合も、大学入学共通テスト(以下、共通テスト)における経過措置など、旧課程生への配慮がなされる予定です。

(注)2009年に告示された学習指導要領に基づく教育課程を「現行課程」と表記しています。

2025年度入試で「変わる点」と「変わらない点」を確認

2025年度入試では、学習指導要領改訂に伴うさまざまな変更が予定されています<図表1>。しかし、変わらない点や、受験生にはあまり影響がない点なども見られます。まずは、それらの点を整理することが大切です。主なポイントを見ていきましょう。

変更点1「情報Ⅰ」の追加

国立大はほぼ必須だが配点を低くするケースも

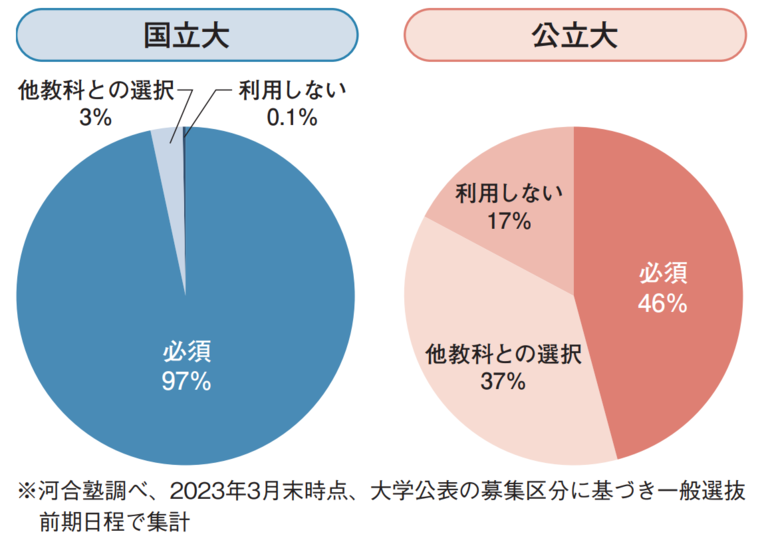

最も注目されるのは、共通テストに教科「情報」が追加されることです。<図表2>のとおり、国立大ではほとんどの大学が「情報Ⅰ」を必須にします。それに伴い、国立大の受験生は、現行課程よりも1科目多い、6教科8科目で準備する必要が出てきます。一方、公立大は対応が分かれています。私立大の共通テスト利用入試は選択科目としての利用が主流です。必須として課される場合も、他の科目と比べると「情報Ⅰ」の配点を低くする大学が目立ちます。

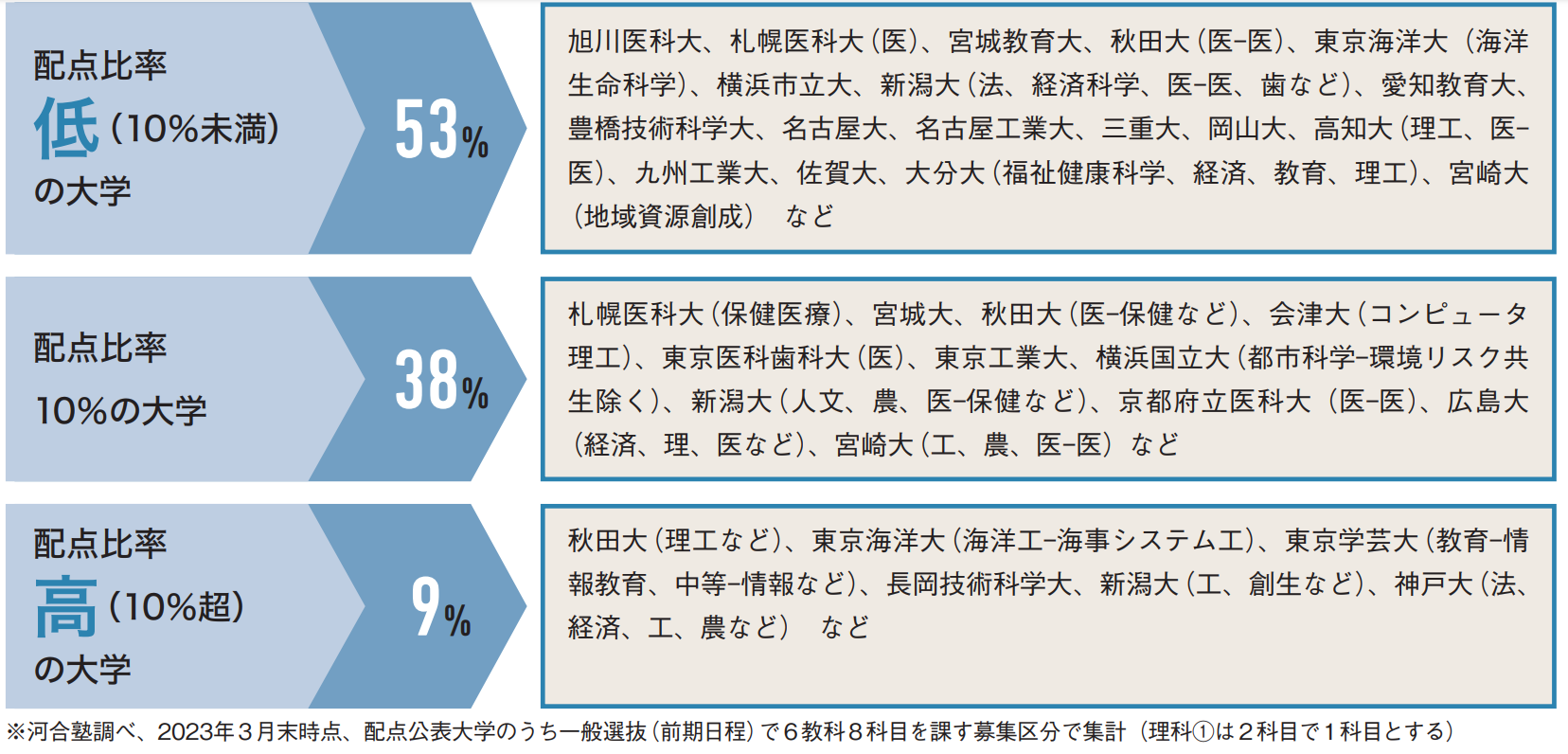

<図表3>は、共通テスト6教科8科目の総合点の素点1,000点、「情報Ⅰ」の配点100点で算出した配点比率10%を基準とした「情報Ⅰ」の配点比率の分布を示したものです。これを見ると、6教科8科目を課す国公立大の半数以上が、「情報Ⅰ」の配点を10%未満としています。さらに、北海道大や徳島大のように、「情報Ⅰ」を点数化しない大学も見られます。

個別試験で「情報」を出題する大学は限定的です。その多くは、選択科目としての出題で、範囲は「情報Ⅰ」のみです。個別試験での出題は、「情報」をむしろ活用したい生徒を対象にしているものですので、警戒する必要はないでしょう。

変更点2数学の科目構成変化の影響

現行課程から実質的な出題範囲は変わらない

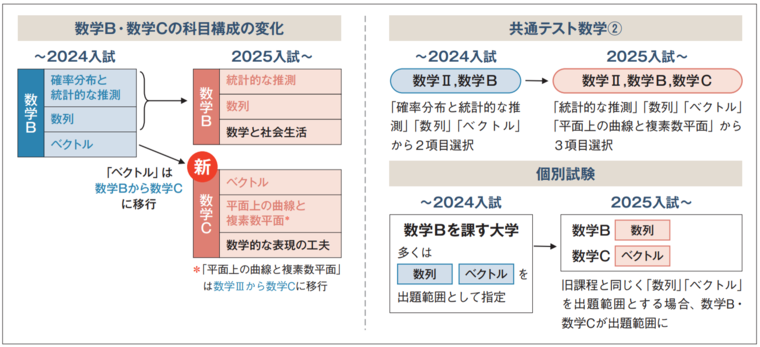

<図表4>のように、数学B・数学Cの科目構成が変更されます。それに伴い、共通テストの「数学②」が「数学Ⅱ,数学B,数学C」となり、選択問題は4問中3問解答と1問追加され、試験時間も70分へと10分延長されます。とくに文系生は、負担が増加する印象があるかもしれませんが、現行課程の「数学B」の内容で対応できる範囲で、実質的にはあまり変わらないと考えてよいでしょう。

個別試験については、各大学が指定する出題範囲を確認しましょう。多くの大学では現行課程と同様の出題範囲としていますが、東京大など一部の大学で「統計的な推測」を出題範囲に加えるケースが見られます。ただし、初年度は旧課程生への配慮が見込まれ、出題が本格化するのは2年目以降と考えられます。

変更点3地歴・公民の科目変化

「地理総合」「歴史総合」「公共」の扱いに注意

共通テスト「地理総合/歴史総合/公共」は74%の募集区分で利用可能です(注)。ただし、難関大、医学科では認めない大学が多いので注意が必要です。一方、「公共,倫理」「公共,政治・経済」を利用不可とする大学はほとんど見られません。

個別試験では、「地理総合」「歴史総合」「公共」を出題範囲として含む大学も含まない大学も見られます。志望大学の出題範囲に注意が必要です。

(注)河合塾調べ。2023年3月末時点、大学が公表した募集区分単位の前期日程データで集計。

変わらない点1私立大入試

私立大入試にはほぼ影響なし

ここまで紹介してきたように、学習指導要領改訂に伴う変更は、共通テストの出題範囲が中心です。私立大の一般方式にはあまり影響がないと考えてよいでしょう。

変わらない点2旧課程生への配慮

再受験の場合も高校で学んだ科目での受験が可能

共通テストでは、2025年度に限り、経過措置による出題科目が設定されます。とくに「旧情報」では、現行課程の「社会と情報」「情報の科学」のどちらを履修していても不利益がないように出題されます(注)。

個別試験でも、これまでの学習指導要領改訂の際と同様、多くの大学が旧課程生に配慮した出題をするか、新旧課程で問題を分けるなどの対応をすると考えられます。

仮に現役合格が叶わず、再受験することになったとしても、高校で学んだ科目で受験できる点は安心材料と言えます。

(注)「社会と情報」「情報の科学」の共通部分に対応した必答問題に加え、両科目に対応した問題を出題し、選択解答させる。

2024年度入試はライバルの少ない年

学部系統によっては大きなチャンス

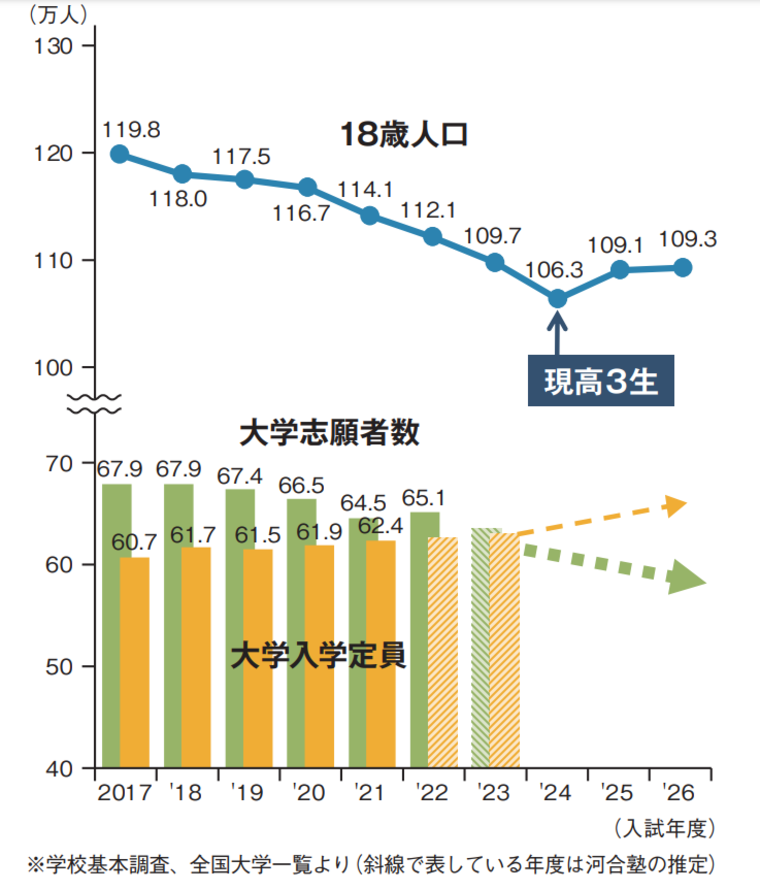

<図表5>は、近年の18歳人口と大学志願者数、入学定員の推移を示したグラフです。

18歳人口は2023年度に初めて110万人を割り込みましたが、現高3生の学年は106.3万人と近年の中でも最も少ない人数となる見込みです。一方、大学・学部の新設や、私立大を中心とした定員増により、大学入学定員は増加が予想されます。つまり、現行課程最終学年が臨む2024年度入試は、ここ数年と比べてもライバルが少ない入試になると考えられます。

私立大は、2023年度入試では全体の47%が定員割れ(注)となりました。大学の規模を問わず、合格率(合格者数÷受験者数)は年々高まっています。

国公立大前期日程の志願倍率(志願者数÷募集人員)は2021年度以降、3.0倍を下回り、地方の大学ほど倍率の低下は顕著です。さらに、大阪大の2025年度入試の予告では、「1.0倍に満たなくても、全員が合格するわけではない」ことに複数の学部で言及されていました。難関大であっても、大学の求める学力水準に到達する志願者が集められない状況が生じることが想定されているようです。

また、学部系統別の人気の推移にも注目するとよいでしょう。近年は文系学部の志願者が減り、理系学部の志願者が増える「文低理高」の状況が続いています。ただし、理系の中でも人気が高まっているのは農学系や医療系で、工学系は志願者数を減らしています。文系では、コロナ禍の影響で国際系や外国語系の志願者数が減り、3年前と比べて半減している大学も見られます。工学系や国際系を志望する生徒にとっては、チャンスが続いていると言えるでしょう。

第1回全統共通テスト模試での志望動向を見ても、現時点では昨年・一昨年とあまり変わりません。文低理高、国際系や外国語系の不人気、獣医・医学系の人気など、今春入試と同様の傾向が見られます。

また、過去の課程の切り替わりの年には、国公立大の志願者数が大幅に減少したことがありました。現時点の模試動向からは極端な敬遠は見られませんが、今後の推移に注目する必要があります。

国公立大の動向で注意したい点としては、「隔年現象」が挙げられます。今春入試で志願者数を大きく減らした大学は、2024年度入試では志願者数が増える可能性が高いと考えられます。この点は、先生方と生徒さんが一緒に確認しながら、志望校選びを進めていただけたらと思います。

(注)日本私立学校振興・共済事業団「私立大学・短期大学等入学志願動向」より。

総合型選抜・学校推薦型選抜の

安易な利用に注意

近年は総合型選抜・学校推薦型選抜の募集人員が増え、選択肢として考える受験生も増えています。

生徒によっては大学受験のプレッシャーに耐えられず、第一志望ではない大学の総合型選抜・学校推薦型選抜を受験しようとする場合があります。しかし、そうして大学進学した生徒は入学後も学習意欲が高まらず、また学習習慣も定着しにくいなど、あまりいい結果に結びつきません。

もちろん、受験機会を増やすために利用する場合は問題ありません。「真の第一志望」である大学や学部・学科を早く見つけて、目的をもって学習できるのであれば、総合型選抜・学校推薦型選抜も積極的に活用するとよいと思います。

変わる点と変わらない点を整理して

生徒を安心させてあげてほしい

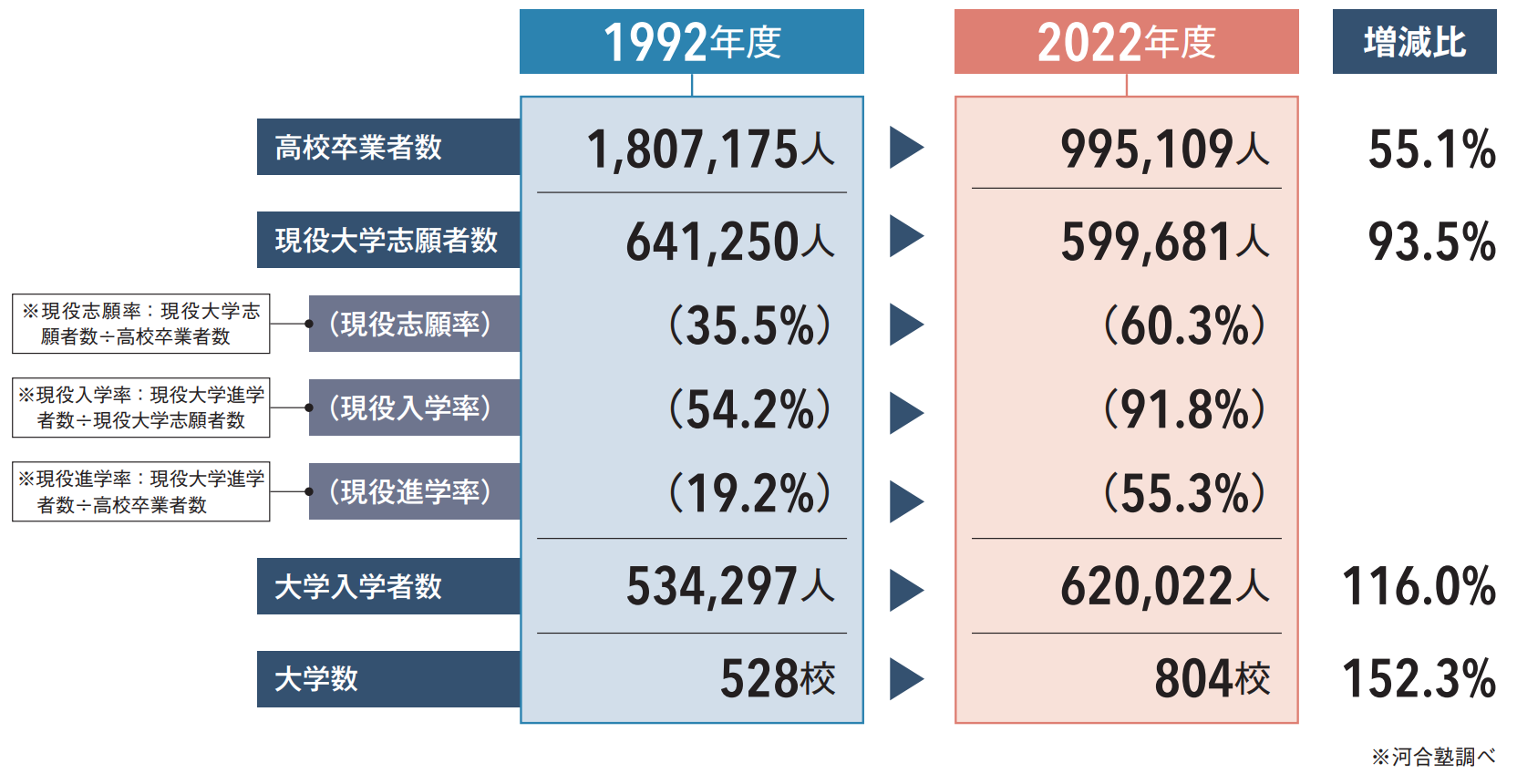

大学受験に関する生徒と親御さんのイメージのギャップにも注意が必要です。親御さんの多くは、大学入試が最も厳しかった時代に大学を受験した世代です。そこで、ご自身のイメージから、大学受験に対して必要以上に身構えてしまうことがあります。しかし、当時と比べると、現役入学率、現役進学率ともに飛躍的に高まっています<図表6>。難関大であっても、現在は合格しやすくなっている場合が多く見られます。

親御さんが勧める大学が生徒さんの志望大学と異なる場合もあると思いますが、大学受験をめぐる環境が大きく変化していることを伝え、親子のギャップを埋めてあげることが必要です。

ここまでいろいろな観点から「現行課程最終学年の指導」についてお伝えしてきましたが、忘れてはならないのは、現高3生にとっては初めてチャレンジする入試だということです。

指導する立場では、これまでの課程からの変更点に注目しがちです。しかし生徒さんから見ると、来年度入試も再来年度入試も高校3年間で学んだ内容から出題されるという点では、何ら変わりがないわけです。

私たち大人が必要以上に騒ぎ立て、高校生を必要以上に混乱させることがないようにしていきたいと思います。変わるところと変わらないところを整理して伝えながら、生徒さんたちを安心させてあげることが何より大切です。

この記事をシェアする