- 2023年08月28日

この記事をシェアする

ICT活用のコツは、学習場面を想定すること

デジタルドリルを利用することで、個別最適な学びが実現

- この記事のポイント!

-

- 1

- 学習場面や目的に応じたICT活用が重要

- 2

- デジタルドリル(AIドリル)で、個別最適な学びを実現

- 3

- 多数の先生方が生徒の理解度向上や学習意欲向上を実感

学習場面や目的に応じたICT活用が重要

文部科学省の「GIGAスクール構想」などを背景に、ここ数年で、1人1台の学習者用コンピュータ端末の整備が急速に進んでいます。それに合わせて、各学校がICTを活用して教育の充実に取り組んでいます。

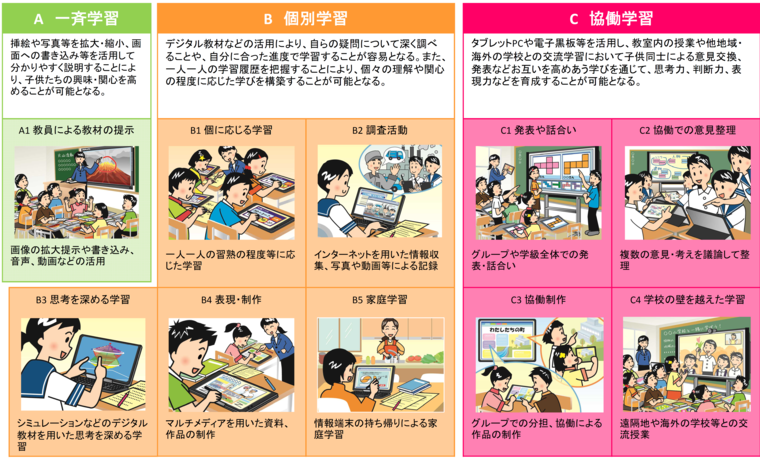

文部科学省「学びのイノベーション事業実証研究報告書」(2014年度)では、学校における授業の場面を「一斉学習」「個別学習」「協働学習」の3つに整理し、10のICT活用例を紹介しています。

これらも参考にしながら、学びの場面や目的に合ったものを活用することが大切です。

- 文部科学省「学びのイノベーション事業実証研究報告書(2014年度)(概要)」

上図B1の「個に応じる学習」に関連する「個別最適な学び」は、中央教育審議会答申(注)などでも、繰り返し重要性が強調されています。

特に近年は、少子化や高校の統廃合を背景に、「入学してくる生徒の学力が多様になり、これまでの指導では生徒の学力向上につながらなくなった」という声も先生方から聞こえるようになりました。

また、高校ではこれまでも、問題集や参考書などを一括購入し、宿題や、授業中の問題演習に用いる教材として活用してきました。しかし、紙の教材では、生徒全員に同じ問題を提供することになり、生徒によっては問題の水準が理解度に合わず、学力の向上につながらなかったり、学習意欲が高まらなかったりするなどの課題もありました。そこで、ICTを活用して個別最適な学びの実現をめざす高校が増えています。

(注) 中央教育審議会『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申)』(2021年)

デジタルドリル(AIドリル)で、個別最適な学びを実現

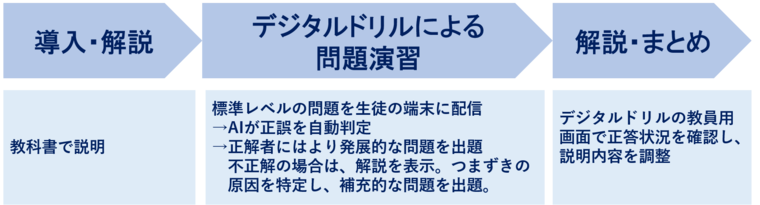

個別最適な学びに有効なICT教材の一つが、デジタルドリル(AIドリル)です。授業での活用は、図のような例が見られます。

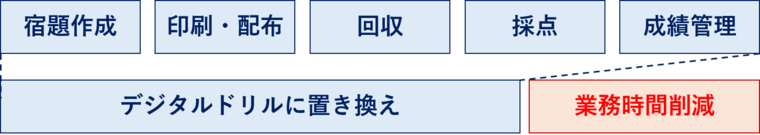

生徒の自学自習に活用する場合も、個々の理解度に応じて出題内容や分量を調整できることは大きなメリットです。問題作成、採点などに関する先生の業務を軽減できる効果もあります。

多くの先生が、生徒の理解度や学習意欲の向上を実感

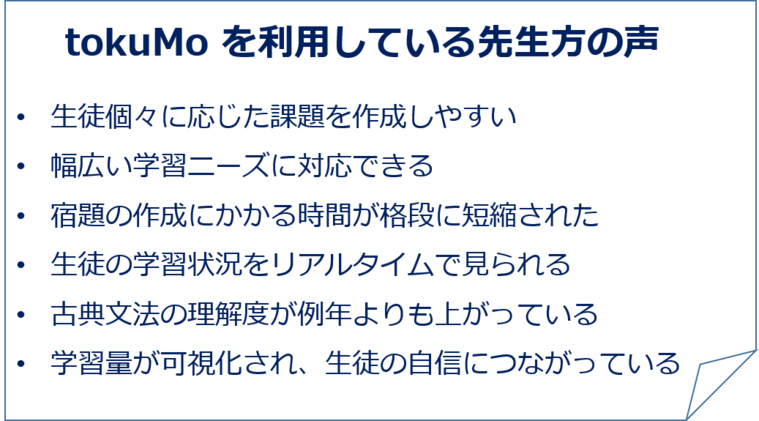

高校向けデジタルドリル「tokuMo」を利用している先生方に話を聞くと、次のようなメリットが挙がります。

デジタルドリルの導入により、個に応じた指導が可能になり、実際に生徒の学力向上や学習意欲喚起につながっている様子が見られます。

一方、生徒にデジタルドリルを与えるだけでは、うまく学習を進められない場合もあります。そのため、先生方が取り組み状況を把握して、適切にフォローすることが大切です。

ICT教材はこれまで、「購入したパソコンやタブレットを活用するため」といった理由で導入されるケースも少なくありませんでした。しかしこれからは、生徒の状況や学校の抱える課題に応じて、目的を明確にして、授業を中心とした教育活動に組み入れる形で導入していくことが大切です。デジタルドリルも、それらを踏まえて導入を検討するとよいでしょう。

- 関連リンク

-

- tokuMo

-

AIを搭載した高校7教科ICT教材です。河合塾が作成した高品質な問題を約2万7千問搭載しています。

この記事をシェアする