- 2023年10月23日

この記事をシェアする

河合塾では、定期的に実施する全統模試を利用し、塾生の状況を把握しながら学習指導を行っています。

本記事では「模試を活用した指導のポイント」を、生徒指導に熟達した3人の河合塾スタッフが解説します。

- 記事の内容

-

- 1

- 河合塾が実践する「模試を活用した学習指導のポイント」を紹介

- 2

- 模試受験の意義、心構え、受験後・成績返却時の振り返りの観点で解説

- 3

- 明日からの役立つ、指導や声掛けのコツが満載

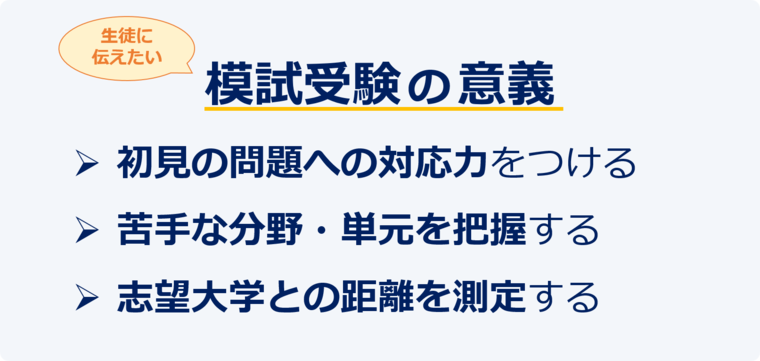

模試受験の意義

模試は志望大学との距離を測る「物差し」

—まず、模試を受験する意義についてお聞かせください。

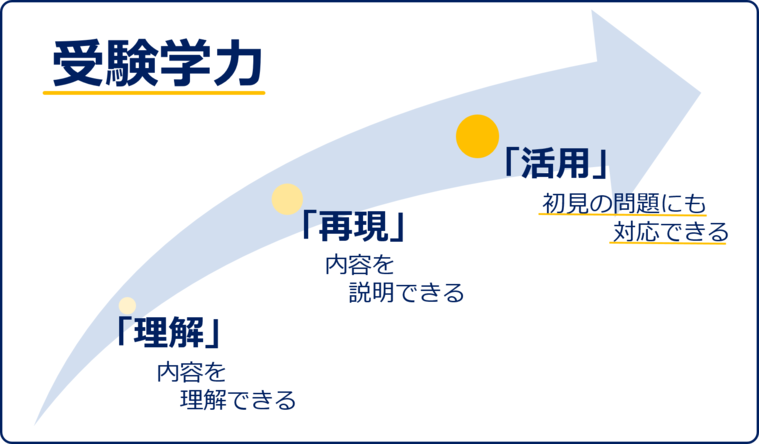

渡邉 私は受験学力を、図のような3段階で捉えています。

まずは「理解」。これは、授業で先生が説明している内容がわかる、教科書やテキストに何が書かれているかわかる状態です。次の「再現」は、理解した内容をもとに自分で説明できる状態です。そして、最後の「活用」は、理解した内容を活用して、初めて見る問題も解ける状態です。

定期テストは解けるのに、模試や志望大学の過去問題を解いた際に実力を発揮できない生徒は、「再現」の段階で止まっている可能性があります。入試本番では、初めて見る問題をいろいろな方向から考えて、時間内に解答する必要があります。模試を受ける意義は、初見の問題にも対応できる「活用」の力を養うことにあると考えています。

神本 私は、「模試は健康診断だと考え、自分の学力を診断する姿勢で臨むとよい」と伝えています。健康診断は、体の調子が良いとき・悪いときを問わず定期的に受けることで、病気を早期発見し、治療につなげることができますが、模試も同じと考えます。生徒によっては、「学習が追いついていないから」といった理由で模試の受験を避けようとする場合もあります。しかし、そういう状態のときこそ、自分の苦手な単元などを見つけ、学習を始めるためにも受験した方がよいのです。

また、インプットばかりでは受験学力は伸びません。模試を、実践練習するアウトプットの場として活用してほしいとも伝えています。

角野 模試は、自分が行きたい大学・学部と現在との距離を明確に知るための「物差し」だと伝えています。学習していて一番困るのは、「わからないことが、わからない」ことです。それでは先生に質問に行くこともできません。模試を受験することで、課題が明確になり、受験勉強に向かうことができます。

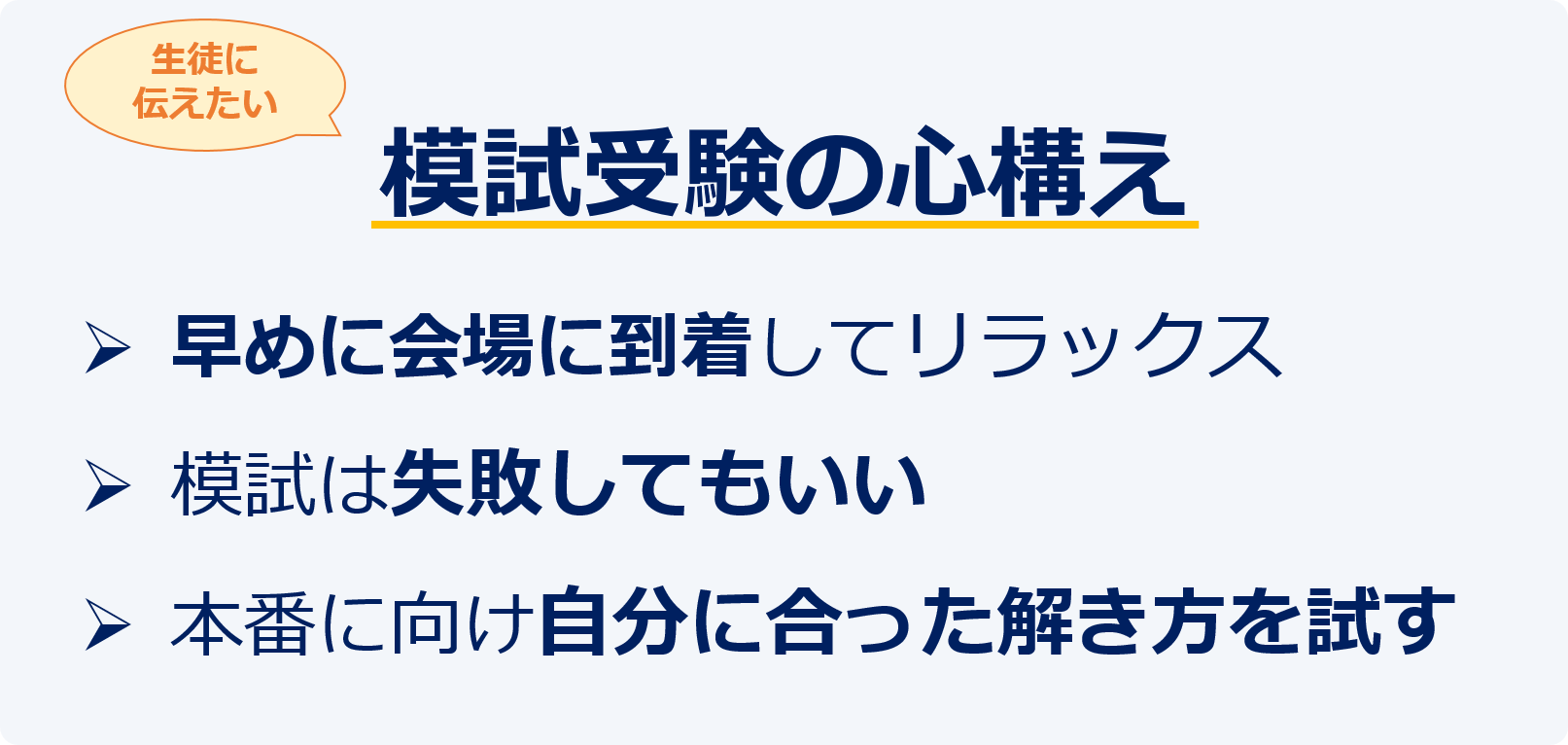

模試受験の心構え

模試は失敗できる機会

—模試を受験する上での心構えを、どのように伝えていますか。

神本 模試の受験会場が行き慣れていない場所の場合、試験開始30分前にはその会場に着くように勧めています。開始直前に駆け込む生徒もいますが、それでは実力が発揮できません。早めに会場に入って、リラックスした状態で受験することが大切です。

入試本番は、交通機関の遅延などが考慮されない場合もあります。それを見越して、日頃から時間に余裕を持った行動を心掛けてほしいと考えています。

また、試験範囲の学習が終わっていないことを気にする生徒もいますが、先述の通り、模試は健康診断ですから、模試のための学習ではなく普段通りの学習をして、あるがままで受験するように伝えています。

渡邉 模試は、失敗できる機会です。

模試の前日は早めに寝て、試験2時間前には起きて、体調を整えて模試に臨むべきです。しかし、「模試の前日に徹夜で勉強する」と言う生徒もいます。それで良い結果が出るわけがないのですが、私はあえて「やれるんだったらやってみよう」と伝えています。寝不足で受験に臨んだらどうなるのかを実感して、体調管理の大切さを知ってもらうのです。

また、入試本番では、試験開始後にすぐ解き始めず、一息ついてから落ち着いて解くように伝えています。しかし、模試では「最初の問題から解いていく」「最初にページ数や設問数を確認してから解き始める」など、いろいろな方法を試すとよいと伝えています。

角野 些細なことですが、大学入試も模試も、鉛筆で解くようにと話しています。シャープペンだと筆圧が弱く、字が薄くなるので、採点者が読みづらいことがあります。同様に、消しゴムを使うときはきれいに消すように伝えています。読みづらい答案は、採点者の印象もよくありません。採点する人を意識した答案作成を心掛けることが大事です。

このように、入試本番を意識しながら受験するとよいでしょう。

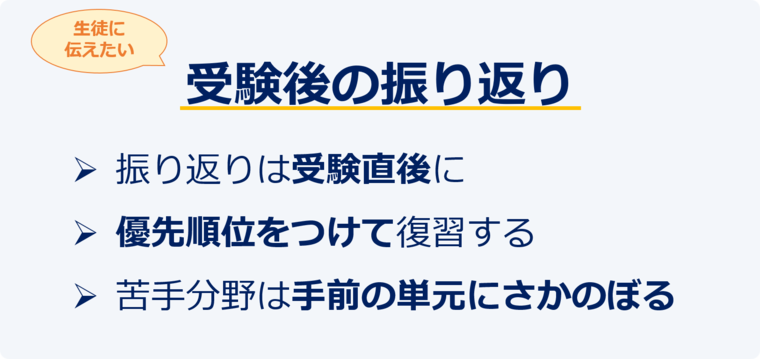

受験後の振り返り

復習は受験当日に

—受験後の指導はいかがでしょうか?

渡邉 自己採点を受験当日に終わらせるように指導しています。できなかった問題は、受験当日が一番悔しく、課題が見つかりやすいものです。

神本 保護者の方にも、保護者会で模試当日の自己採点と復習の重要性を伝えています。試験から帰ってきた生徒を、「お疲れ様、今日はゆっくりしてね」と休ませる親御さんもいますが、受験当日の復習こそが大切です。

角野 成績が伸びる生徒と伸びない生徒の違いは、模試受験後の過ごし方に現れますね。学校の定期考査も同じで、次の日の試験科目を勉強したくなるところですが、試験中にできなくて悔しかった問題を、1問でもよいから、当日にやり直すことが大切です。

渡邉 東京大学に現役合格した生徒は、全統模試の数学を次のように復習していました。大問4問構成で、大問1・2は正解したのですが、大問3はケアレスミスをして不正解でした。彼女は、その原因を「大問3だけを取り組めば絶対に間違えることはないが、限られた試験時間で焦ってしまった」と分析しました。そこで、模試受験日の夜に、大問1から順番にすべての問題を解きなおして、正解できるかを確かめたそうです。

神本 受験当日に復習することの重要性は、入試本番でも同様です。受験生の指導をしていると、粘り強く受験と向き合い、最後の最後に合格を勝ち取る生徒がいます。そうした生徒は、試験当日にできなかった問題をしっかりと復習して、次の受験につなげています。

角野 大学入試にはその年の出題傾向があり、試験問題を解く中で、同じテーマの問題に対して対応力が上がることがよくあります。受験期間中も、受けた問題に対してきちんと復習をすることで、学力は最後の最後まで伸びます。しかし受け終わった入試問題を復習するというような習慣は、急には身につきません。模試を通じて日常的に繰り返すことが大切です。

不正解の理由を分析し、優先順位をつけて復習を

—模試の復習の仕方について、具体的にどのように指導しているか教えてください。

渡邉 私の場合は、生徒に、模試の問題を「勉強していたか」「できたか」を掛けあわせて分類し、復習の優先順位をつけるように指導しています。

- 勉強していた/できた

- 勉強していた/できなかった

- 勉強していなかった/たまたまできた

- 勉強していなかった/できなかった

このうち「勉強したが、できなかった問題」「勉強していなかったが、たまたまできた問題」が合否を分けますから、これらを優先して復習していくことが必要です。

「勉強していなかったが、たまたまできた問題」は、マーク形式や選択形式の問題で起こりがちです。こうした問題は全体の正答率も高くなりがちですので、「落としてはいけない問題」と言えるでしょう。しかし、正解しているので生徒は復習に時間をかけない傾向があります。なので、優先順位を上げて復習するよう伝えています。

難関大学の個別試験で合格に必要な正答率は5~6割です。できたはずの問題を確実に正解し合格ラインに達することを、日頃から意識させています。

角野 成績上位の生徒には、渡邉さんと同様に、間違えた理由を聞きます。否定的な会話をせずに、「君ともあろう人が、この問題を間違えるとは思えない」と伝えると、必死に振り返り、間違えた理由を具体的に考えようとするものです。成績が伸び悩んでいる生徒は、できないこと、やらなくてはならないことばかり指摘されると、勉強が嫌になってしまうことがあります。そのような時は、よくできている分野を褒めるようにしています。例えば、物理の問題で一番高い得点となった分野が「波動」だったら、「波動の神様になれ」と言ったりします。

苦手分野の復習は、関連する単元にさかのぼる

—生徒の中には、苦手分野を復習する際に手が止まってしまったり、復習しても苦手を克服できなかったりする生徒がいます。そうした場合はどのように指導していますか?

神本 苦手分野に取り組むときには、「苦手になる手前からやる」ように指導しています。たとえば数学で苦手な単元があるとすると、そこだけ取り組んでも解き方の暗記になりがちです。その手前の関連する単元を理解できていなければ、根本的な解決にならないのです。

角野 私の場合、たとえば、数学Bの「数列」が理解できていない場合、数学の単元間の結びつきの図を提示し、数学Aの「整数の性質」や数学Ⅰの「数と式」が理解できているか確認するなど、復習のルートを示しています。ただ「やり直しなさい」と言っても、どこから手をつけたらいいかわからず困ってしまいます。単元や分野のつながりなどを論理的に示すことが大切です。

神本 どこからつまずいたのかという観点は他の教科も同様です。以前、英語の「仮定法」がわからないという生徒がいました。さかのぼっていたら、中学校で学習する「時制」を理解していないということが判明しました。そこで中学2年の教科書からやりなおして、最終的には国立大学の医学部に合格しました。

特に中高一貫校の生徒は、高校入試もありませんし、実は中学校の内容を理解できていない場合があります。その点には注意が必要です。

成績が伸び悩んでいるときに、大学入試対策の難しい問題を解きたがる生徒もいますが、自分をメタ的に認知してやるべきことをやる素直さが大切です。

角野 お話を聞いて、京都大学医学部に現役合格した生徒のエピソードを思い出しました。その生徒は模試で、英語の基本的な問題を間違えていました。本人はケアレスミスだと思ったようですが、面談する中で実は中学校で勉強した「不定詞」を勘違いして理解していたことがわかりました。あまりにも基本的な内容だったため、間違って理解していることに気づかなかったようです。その生徒はさかのぼって確認することで、すぐに修正ができました。

ミスノートを作る

—ほかに、模試の振り返りで指導していることはありますか?

神本 大学入試ではミスが致命的になります。そこで、ミスだけをまとめたノート「ミスノート」を作るように勧めています。このノートを作っていくと、どの模試でも大体同じ箇所でミスをしていることがわかります。ノートをしっかり作って、大学入試の前に見返して本番に臨んだ生徒は、東北大学医学部に合格しました。

渡邉 「ミスノート」を作るのは、悔しい気持ちを書き留めて、次に同じミスをしないようにするという点でも重要ですよね。最近は、間違った部分をスマートフォンで撮って見返す要領のいい生徒も見られますが、やはり手書きでまとめていくことが大切だと思います。

角野 入塾直後に、「これから1年間、全力で取り組もう。そして入試の前日には、君が取り組んだ“証”のテキスト・ノートを積み上げて、『これだけやったのだから合格しますように』と神頼みの材料にしよう」と話しています。

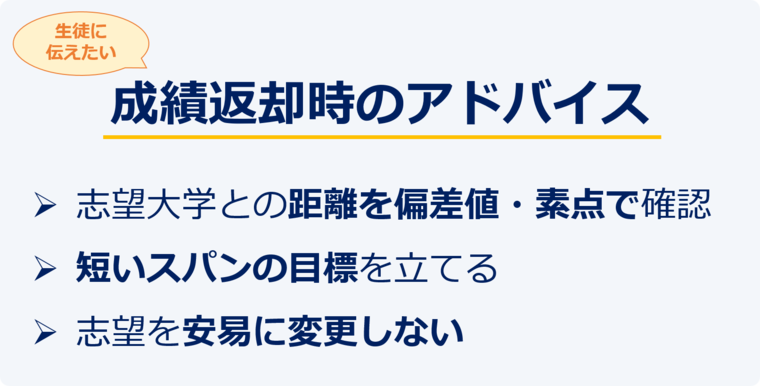

成績返却時の振り返り

志望大学との距離を確認し、計画を立てる

—模試の成績表返却時には、どのようなことを伝えていますか?

神本 志望校の合格可能性評価だけでなく、偏差値や素点にも注目するよう指導しています。志望校の合格ラインとの差を確認することで、「あとどれくらい頑張れば合格点を取れるよ」とか、「標準問題をしっかり得点できればいけるよ」と、励まします。

角野 一足飛びに学力を上げることは不可能です。たとえば夏休みが終わるまでにここまで到達する、そのためには2週間後までにここまで、さらに1週間後、3日後と、短いスパンで目標を立てることが大切です。つまりマイルストーンを置くようにアドバイスします。こうした取り組みを続けるうちに達成感が生まれ、生徒にやる気が出てきます。

渡邉 いわゆる地方の高校生は、多くが3年生まで部活動を続けています。部活引退後に本格的に勉強を始めるのですが、一生懸命勉強しても模試の成績が思うように上がらず、モチベーションが下がってしまう生徒も少なくありません。しかし、勉強しても成績が伸び悩む生徒は、知識は増えていても、アウトプットの経験が少ないために、まだ活用できていないだけの場合がほとんどです。間違えた経験があるから知識が整理され、次の活用に必ずつながるという点を伝えて、安易に志望を下げないように、踏ん張らせることが重要です。

角野 なかなか成績が伸びないことや、模試で悪い判定が続くことは、多くの受験生が経験することです。そこで安易に諦めるのではなく、現状と合格までの距離を明確にし、やるべきことを一つひとつ実行することが大切です。

—今日は、模試を活用した指導のポイントについてお話をうかがいました。いくつかのポイントがありましたが、生徒に模試の役割をきちんと伝え、試験当日に振り返りをさせるよう指導することは重要ですね。本日は、ありがとうございました。

- 関連リンク

-

- 河合塾 全統模試

-

全統模試は、生徒一人ひとりの志望校合格に向けた「目標逆算型」の入試対策模試です。概要や特長をこちらのページよりご覧いただけます。

-

-

2年3学期からの指導(進学情報誌Guideline2023年10・11月号)

-

多くの学校が、受験生としての意識付けや入試対策を始める"高校2年生3学期"。この時期の指導のポイントや高校の取り組み事例を記事にまとめました。

-

2年3学期からの指導(進学情報誌Guideline2023年10・11月号)

この記事をシェアする