- 2024年07月29日

この記事をシェアする

- この記事のポイント!

-

- 1

- 医療・福祉分野の担い手不足が深刻に

- 2

- 医・歯・薬学系は定員抑制の動きも

- 3

- 看護・医療技術系は新増設が続く

2040年前半には、日本の高齢者数がピークとなり、労働力不足、年金や医療費などの社会保障費の増大、インフラの老朽化などの社会問題が深刻化すると指摘されている。

今回は、「令和4年版厚生労働白書 ―社会保障を支える人材の確保―」を中心に人材需給の現状を整理し、医療・福祉系学部・学科の新増設の方向をお伝えする。

日本の人口と就業者数

長引く少子化の影響で、日本の人口は2008年をピークに減少に転じている。

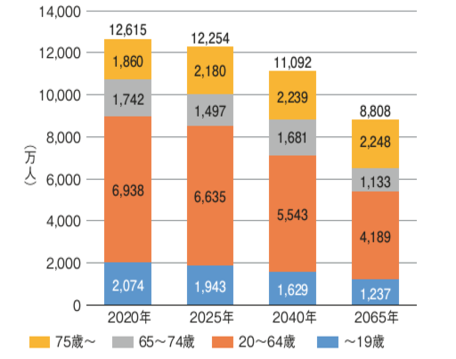

2025年には、戦後の第一次ベビーブーム(1947~1949年)に生まれたいわゆる「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となる。日本の全人口に占める75歳以上の割合は18%、65歳以上の割合は30%に達するとされている<図表1>。

- 「令和4年版厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保-」(厚生労働省)を基に河合塾作成

2040年には、1970年代前半生まれのいわゆる「団塊ジュニア」世代が65歳以上となり、20~64歳人口は5,543万人と、全人口の50%にまで減少すると推計されている。同年齢帯の人口は、2020年と比較すると約1,400万人減少することになる。

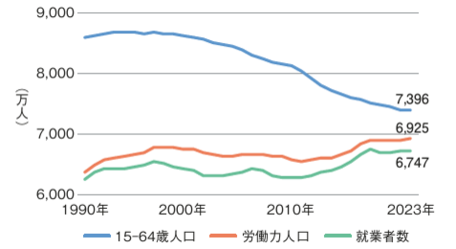

就業者数は、女性の活躍推進や、高齢者の就労促進などを通じて、1990年代の水準を維持してきた<図表2>。60~64歳の男女の就業率は、1990年の約5割から、2020年には約7割へと向上している。

今後は、さらなる担い手確保のため、定年年齢の70歳までの引き上げなども提唱されている。

- 「労働力調査」(総務省統計局)を基に河合塾作成

医療・福祉系人材の不足

日本では1990年代頃から、医療・福祉の分野の担い手養成・人材確保に向けた取り組みが進められてきた。

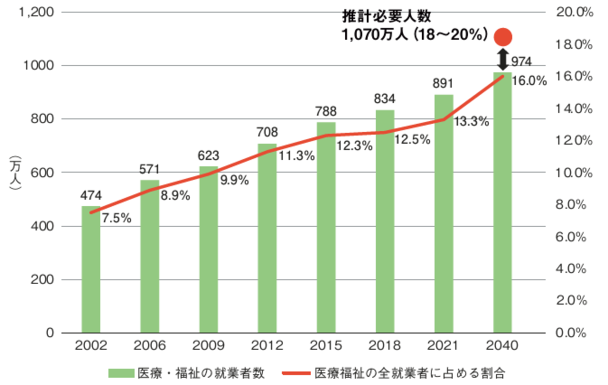

その成果もあり、この分野の就業者数は2021年時点で891万人と、2002年の約2倍となっている。全産業の就業者に占める割合も、2002年では7.5%(約13人に1人)だったのに対し、2021年には13.3%にまで増え、就業者の約8人に1人が医療・福祉分野で働いている<図表3>。

- 「令和4年版厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保-」(厚生労働省)を基に河合塾作成

2040年には、医療・福祉分野の就業者数は現状よりもさらに多い、1,070万人が必要と推計されている。しかし、経済成長と労働参加が進むと仮定したケースでも、就業者数は974万人にとどまり、約96万人の人材不足が予測されている(※)。

- 厚生労働省職業安定局「雇用政策研究会報告書」(2019年7月)より、若者・女性・高齢者等の労働市場への参加と経済成長が進むケース(「成長実現・労働参加進展シナリオ」)

一方、日本の高齢者数は2043年にピークを迎えると予測されており、現在の養成数を保つと、職種によっては供給過剰になる。そこで、医療・福祉分野の各職種で、担い手養成・人材確保の在り方の見直しが進んでいる。以下、医師、看護師、介護福祉士(※)について、これまでの人材育成の状況、需給予測、地域遍在等に着目しつつ、個別具体的に見ていく。

- 歯科医師、薬剤師、理学療法士・作業療法士については、進学情報誌「2024 Guideline4・5月号」をご覧いただきたい。

医師

2026年度以降は医学部定員削減方向

偏在を背景に地域枠を恒久定員化する動きも

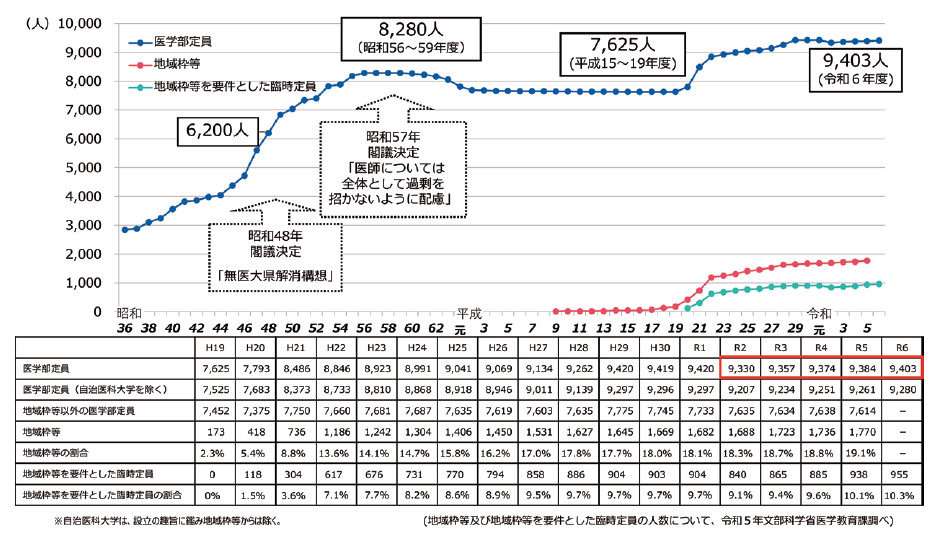

地域偏在による深刻な医師不足に対応するため、2008年以降、地域枠等を中心に、大学の医学部の定員を臨時的に増員してきた<図表4>。その施策の影響もあり、2029年頃に医師数全体の需給自体は均衡すると推計されている。

- 出典:第3回医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会「資料1 令和8年度の医学部臨時定員と今後の偏在対策等について」(厚生労働省)

そこで、医師数増加のペースを見直す方針が示されている。医学部医学科の定員は2019年度の9,420人(恒久定員と臨時定員の合計)を上限に、2025年度まで臨時定員を続けることが決まっているが、その後は減員の方向で検討されている。

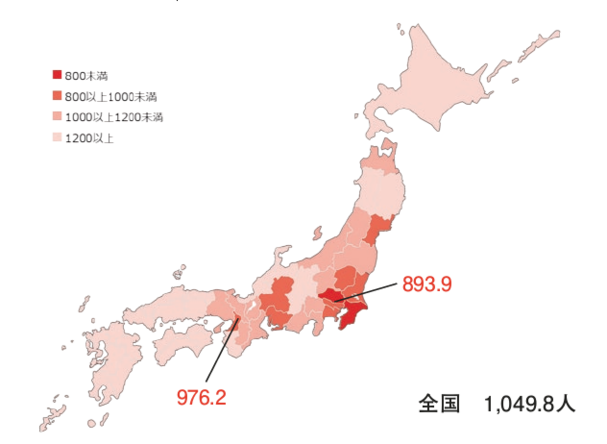

ただし、人口10万人に対する医師数は、2022年度時点で最上位の徳島県が335.7人である一方で、最下位の埼玉県は180.2人と、2倍程度の開きがあるなど、医師の地域偏在は依然として課題である<図表5>。

また、精神科や放射線科の医師数が大きく増える一方で、長時間労働の常態化が指摘されている産婦人科や外科の増加幅が小さいなど、診療科別の偏在も問題となっている。

今後、医学部医学科の入学定員は減員の方向だが、医師の偏在にも配慮して、恒久定員内への地域枠や地元出身者枠の設置や、「診療科指定地域枠」の導入なども含めて検討が進められている。

- 「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計」(厚生労働省)を基に河合塾作成

看護師

全体数は増加したものの依然不足

学部・学科の新設が続く

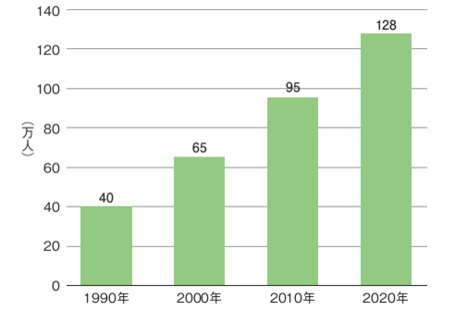

看護師の就業者数は、新規養成・離職防止・復職支援の取組により増加しており、2010年に約95万人、2020年に約128万人となっている<図表6>。

- 「衛生行政報告例(就業医療関係者)」(厚生労働省)を基に河合塾作成

しかしながら、療養の場の多様化と病床の機能分化・連携の推進により看護師の活躍の場も多様化し、看護師のニーズが増加している。そのため、看護師および准看護師の有効求人倍率は、全職業計を大幅に上回って推移しており、2020年度は2.24倍となっている。このため、引き続き、看護師等の総数確保を図ることが必要とされている。

看護系学部・学科の新増設や定員増も続いている。2024年度も周南公立大、北里大(新潟キャンパス)、大阪歯科大などで開設された。

さらに、都道府県別の人口10万対看護師数で見ると、大都市圏で低く<図表7>、今後も依然として需要数が供給数を上回るとされている。

加えて、看護職員総数が充足される見込みの都道府県でも、医療施設では充足していても、訪問看護や介護施設では不足していたり、へき地を始め一部の地域で看護職員が不足することが指摘されている。

それらの予測を受け、地域枠を設けたり、訪問看護や地域看護に関するコースなどを設けたりする看護系学部・学科も見られる。

- 「令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)」(厚生労働省)を基に河合塾作成

介護福祉士

深刻な人材不足が続くも

養成課程は縮小

介護分野の担い手不足は、ここまで見てきた医療専門職と比べても深刻な状況だ。

2021年の介護関係職種(ホームヘルパー、介護支援専門員、介護福祉士等)の有効求人倍率は3.64倍と、全職種計を大幅に上回っている。すべての都道府県で有効求人倍率が2倍を超えており、特に大都市圏での不足が目立つ。

一方、介護職の養成は思うように進んでいない。たとえば、2023年度の大学・短大・専門学校等の介護福祉士養成課程の定員充足率は51.3%にとどまる。定員割れなどを背景に、募集停止や廃止を行う学校も見られ、養成課程を持つ施設は2014年度の406校から2023年度は296校と、100校以上減少している(※)。

- 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会「令和5年度介護福祉士養成施設の入学定員充足状況等に関する調査」より

今後の医療・福祉系学部・学科の展望

医師・歯科医師・薬剤師については、近い将来の飽和が予想されている。今後、学部の新増設や定員増は考えにくく、大学入学者選抜における地域枠の拡大など、偏在を是正する取り組みが進んでいくだろう。

看護師は、人材需要が高いことに加え、高校生からの人気も高い職種である。2025年度以降の看護系学部・学科の設置構想を持つ大学も複数見られ、しばらくは新増設や定員増の動きが続くと考えられる。

介護福祉士養成課程は、現状の定員充足率から見る限り、今後も募集停止する学校が増えるだろう。新規学卒者だけでなく、離職者の復職支援や、他業界・他職種からの参入を促す取り組みが進むと考えられる。

その一つの方策として検討されているのが、共通基礎課程の創設だ。医療・福祉の各種資格(※)の養成課程に、1年程度の共通基礎課程を設け、複数の資格を取得しやすくすることが検討されている。また、他の資格の保有者の履修期間の短縮や、単位認定の拡大なども行われている。医療・福祉系の中でも需給が均衡した分野から、足りない分野への人材の移行が進むかもしれない。

- ここでは看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、診療放射線技師、臨床検査技師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士など

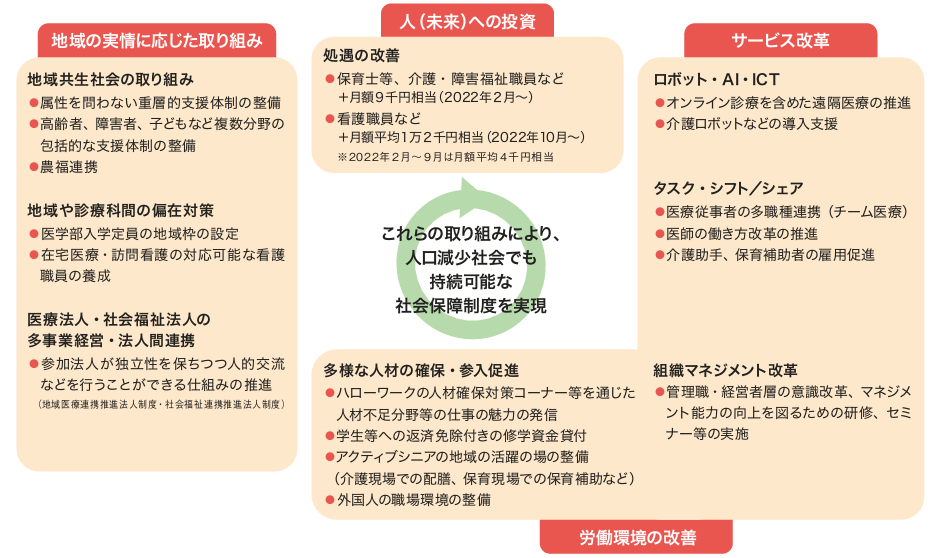

また、人材確保や処遇・労働環境の改善と合わせて、健康寿命の延伸や医療・福祉サービス改革により、医療・福祉就業者の必要数を抑制する取り組みも進められている<図表8>。具体的には、オンライン診療を含めた遠隔医療の推進や、介護ロボットの導入支援などが検討されている。それらの分野の研究開発は、工学系・情報系の大学や企業で行われる。これらの関連領域も含めると、医療・福祉に関わる人は、今後ますます増えていくだろう。

- 「令和4年版厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保-〔概要〕」(厚生労働省)を基に河合塾で作成

- あわせて読みたい

-

- 進学情報誌Guideline4・5月号(バックナンバーページへリンク)

-

進学情報誌「Guideline(ガイドライン)」では、最新の入試動向はもちろん、広く教育界に関わる動きなど進路指導のための情報をお届けしています。

この記事をシェアする