- 2024年08月05日

この記事をシェアする

大学入学共通テスト「情報Ⅰ」をどのように採用するか

新課程入試(2025年度入試)の各大学の選抜方法の公表状況ですが、国公立大学は全大学で公表されています。私立大学は4分の1が未公表という状況です。

このうち、大学入学共通テスト(以下、共通テスト)の「情報」の利用状況を整理したのがスライドです。国立大学は、国大協の方針が原則必須ですので、これまで国立大学は共通テストで5教科7科目を課す、という方針でしたが、「情報」を加えて6教科8科目を課します。

これに伴い共通テスト「情報」の受験者数の予測ですが、30万人弱程度にはなりそうです。

公立大学は、必須にするか選択にするかは大学によって対応が異なります。私立大学は、現状でも共通テスト利用型の入試方式を、1つの学科で複数の入試方式パターンを設定している大学が多いので、必ずしも「情報」を受験しないと受験できないというケースは少ないでしょう。

国公立大学の具体的な状況です。公立大学は必須科目としているところが半分弱、次いで選択科目として利用が約4割、課さない大学も一定数あります。

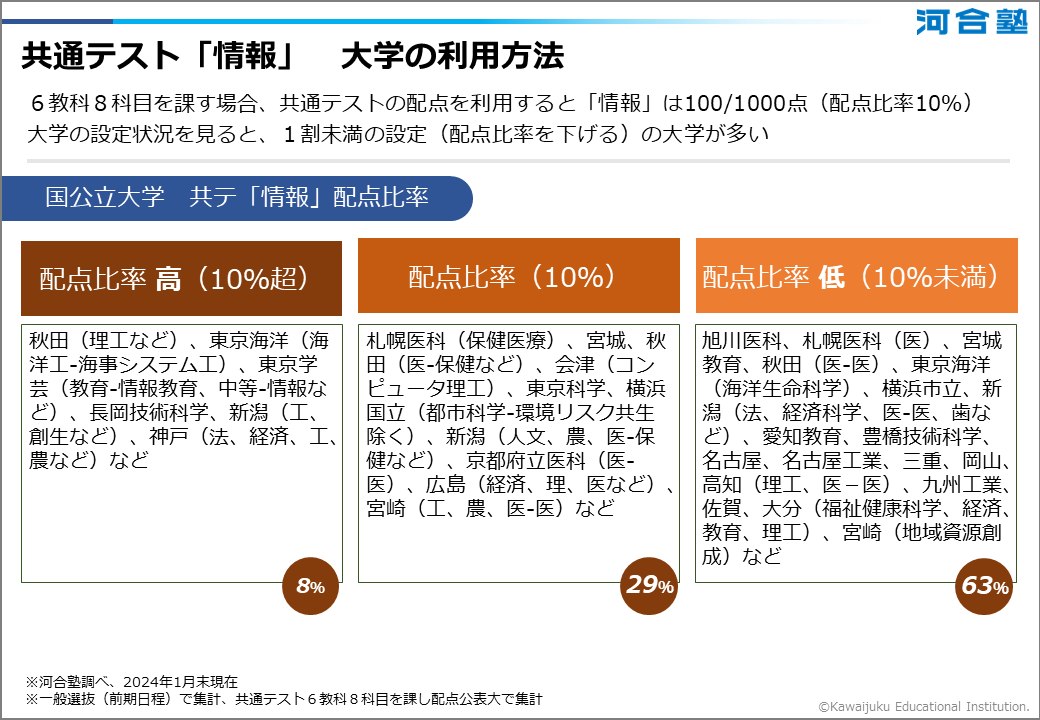

共通テストを6教科8科目課す場合、大学入試センターの素点をそのまま利用すると、全体は1000点満点、「情報」の配点は100点、つまり1割です。

しかし、各大学の配点比率を見ると、「情報」の配点が1割未満という大学が全体の6割強を占めています。次いで1割が3割、1割を超えているところが1割弱という状況です。

配点を設定せず、出願資格や、最後の総合判定時に参考として利用する大学もあります。こうした設定は、一見受験生に配慮しているように見えますが、受験生は必ずしもその大学だけをめざしているわけではないので、むしろこうした大学があると受験準備に戸惑うケースもあるようです。

このように配点比率を抑えたり、配点を設定していない大学は、新しい科目について不安の声もあることを考慮して、初年度はスモールスタートとしたところも多いようです。高校での「情報」の学びが確立されていくと、徐々に配点比率を上げていく動きが出てきそうです。

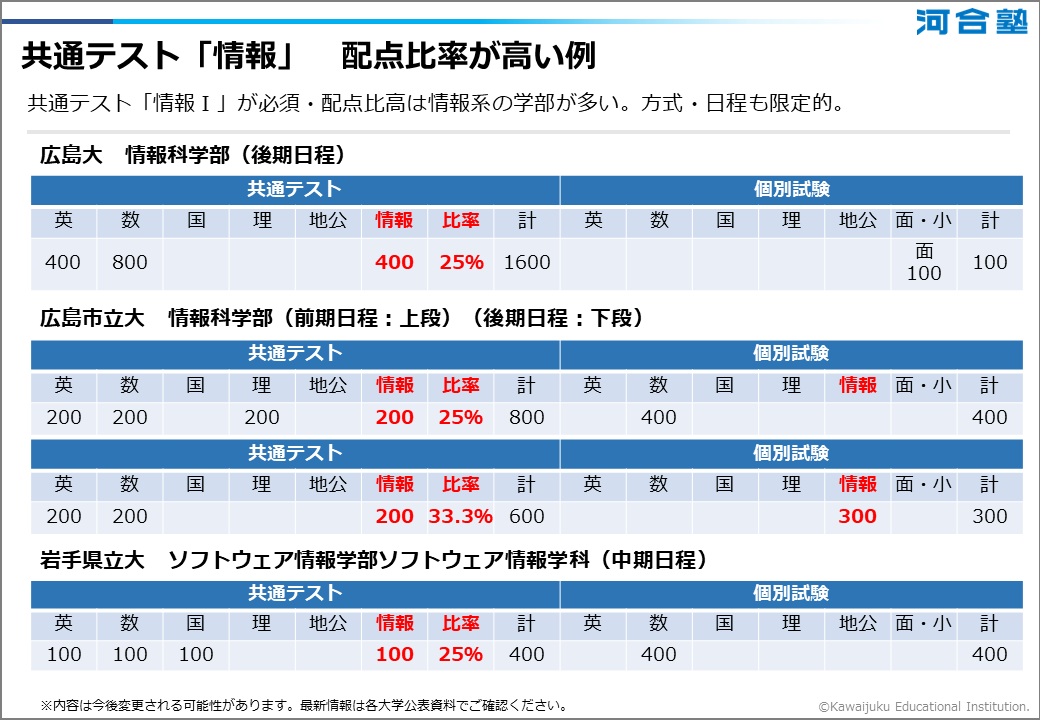

一方、導入初年度から教科「情報」を積極的に活用していこうと、配点比率を高くする大学もあります。

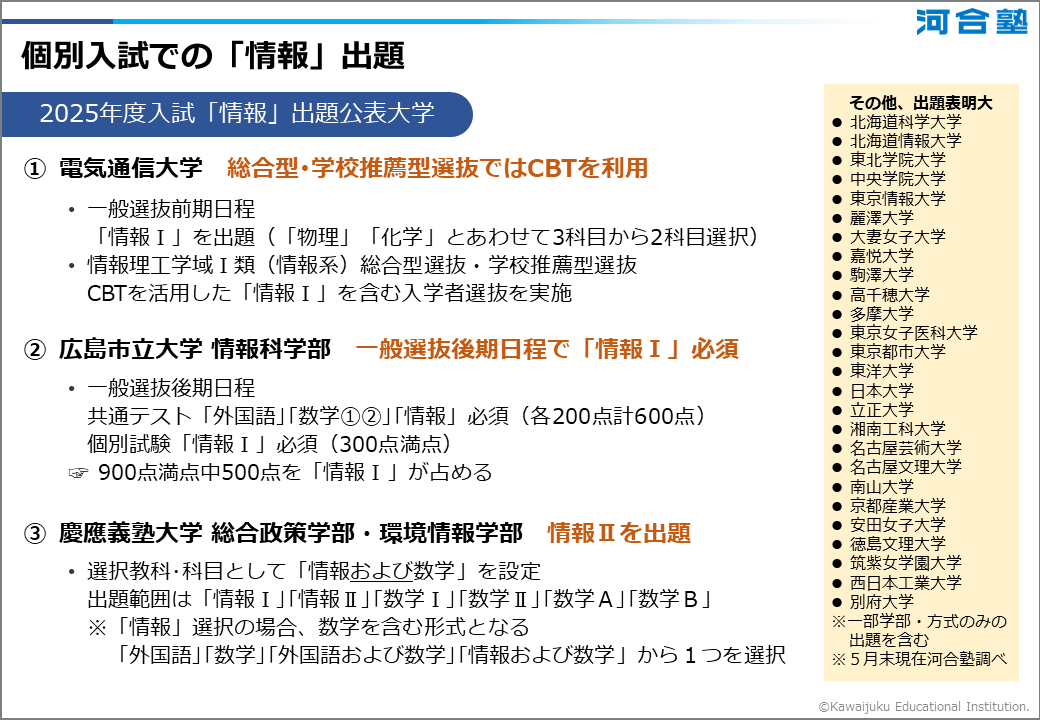

広島市立大学の後期日程は、個別試験を含めて900点満点ですが、共通テスト「情報」で200点、さらに個別試験で「情報」を出題して、その配点が300点です。こうした出題科目・配点の設定をみると、大学・学部として、「情報」に長けている学生をきちんと獲得したい、そうした生徒に志願してほしい、という強いメッセージを感じます。

「情報離れ」「国公立大学離れ」を起こさないために

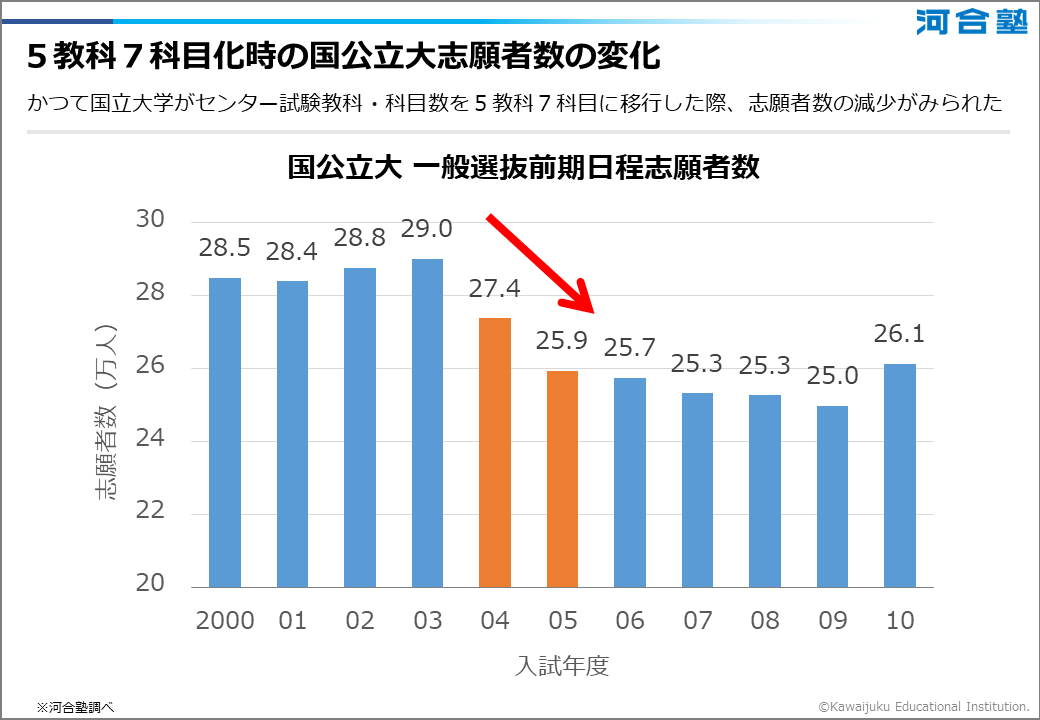

20年前に国立大学がセンター試験の必要教科・科目数を、5教科6科目から5教科7科目にシフトしたとき、グラフのとおり志願者数の減少が見られ、明らかな国立大離れが起こりました。

今回、5教科7科目から6教科8科目にシフトすることで、国立大学志望であるのに、科目数が増えることで受験を諦める、という動きが出ることを危惧しています。確かに負担感は増していますが、安直に志望校を諦めてしまわないようなメッセージを我々も発信をしていく必要性を感じています。

なお、初年度となる2025年度に限って旧課程履修者(以下、旧課程生)への経過措置が行われます。「情報Ⅰ」に加えて、旧課程生向けの科目「旧情報」が設定されています。「旧情報」は、旧課程の「社会と情報」と「情報の科学」の2つの科目の共通部分に対応した必答問題に加えて、いずれを履修していても不利益が生じないように、選択問題も出題されます。

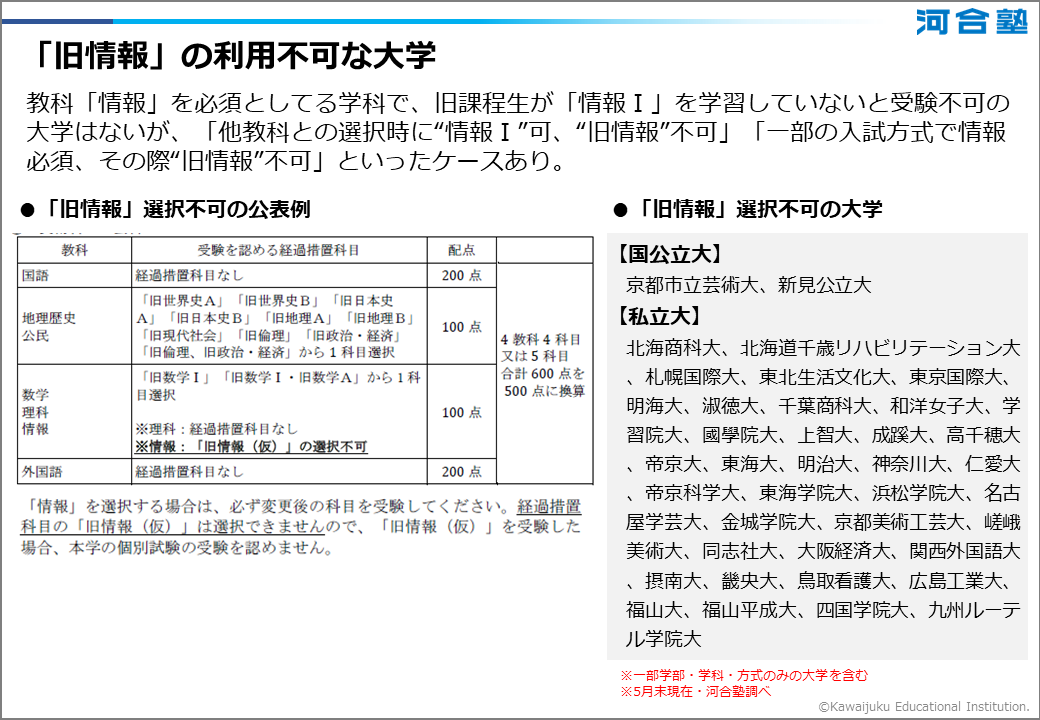

こうした旧課程生へ配慮した科目設定が行われているにもかかわらず、実は「旧情報」を利用不可としている大学があります。

今回の経過措置は、旧課程生も不利益が生じないように受験できる形で、大学入試センターが旧課程生用の科目を出題します。

大学がどのような意図で「旧情報」を利用不可としているのか分かりませんが、約30大学が「旧情報」は選択不可としています。

河合塾では、各大学が新課程の入試科目を公表すると、データベース化していきますが、その際に旧課程科目を利用不可としていることが判明すると、大学に連絡して、その意図の確認と科目設定の変更依頼を行っています。

また、この件は河合塾から文部科学省に、こうした科目設定を行っている大学があることを情報共有させていただきました。それに伴って、文部科学省から4月の中旬に、改めて大学に対して旧課程生が不利にならないような経過措置を講ずるよう通達が発信されています。通達では、すでに科目を公表している大学においても、必要に応じた科目設定の見直しを求めています。未だに科目設定の変更が行われていない大学がありますが、状況をご理解いただき旧課程生へ配慮した科目設定での入試の実施をお願いしたく思います。

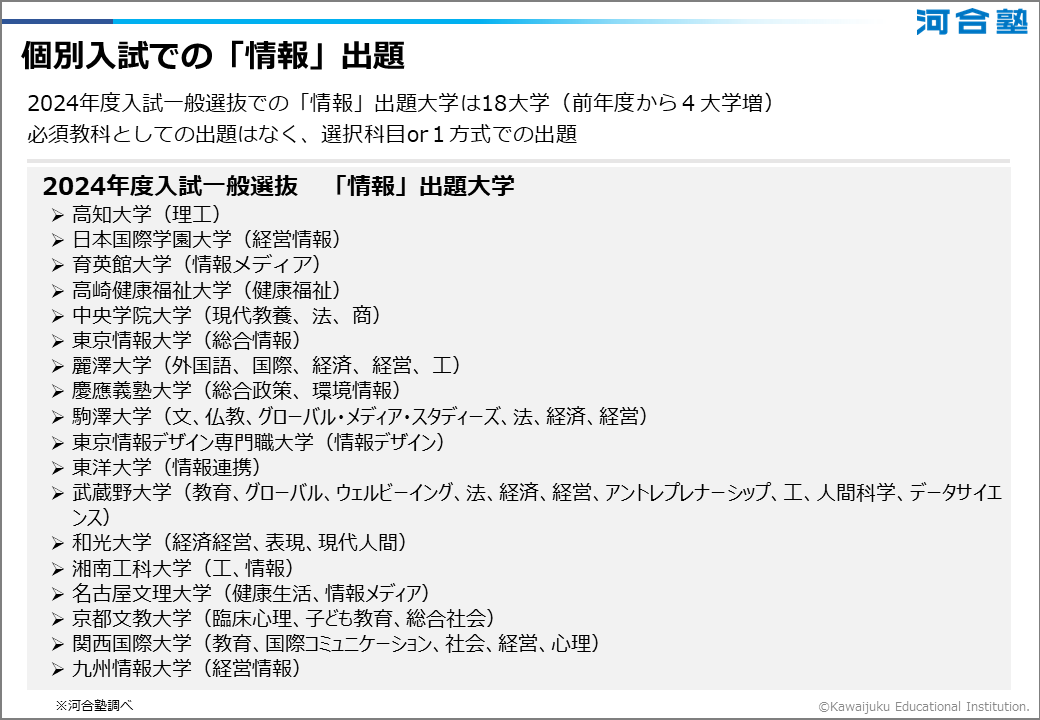

個別入試での「情報」の出題

2024年度入試の一般選抜で、個別試験で「情報」を出題した大学は、全国で18大学ありました。

実は年々増えてきており、2024年度も前年から4大学増加しました。情報系の学部での出題が多いのですが、全学的に「情報」を選択科目として用意する大学もあります。

来年度(2025年度)入試の個別試験で「情報」を出題することを公表している大学は、現在約30大学です。徐々に裾野が広がっています。

個別試験で「情報」を課すことは、大学のメッセージだと考えます。慶應義塾大学(SFC)のように「情報Ⅱ」を出題するという動きもありますし、先ほどの広島市立大学のように、「情報」の配点比率を高くしている大学もあります。

新課程への移行に伴い、情報教育が充実していく中で、得意な「情報」を武器にしたいという高校生、受験生も増えてくると思います。個別試験での「情報」の出題は、大学にとって作問の負担が大きいかもしれませんが、こうした科目設定をすることによって、高校生の見方が変わっていくと考えます。

河合塾の共通テスト「情報」に向けた取り組み

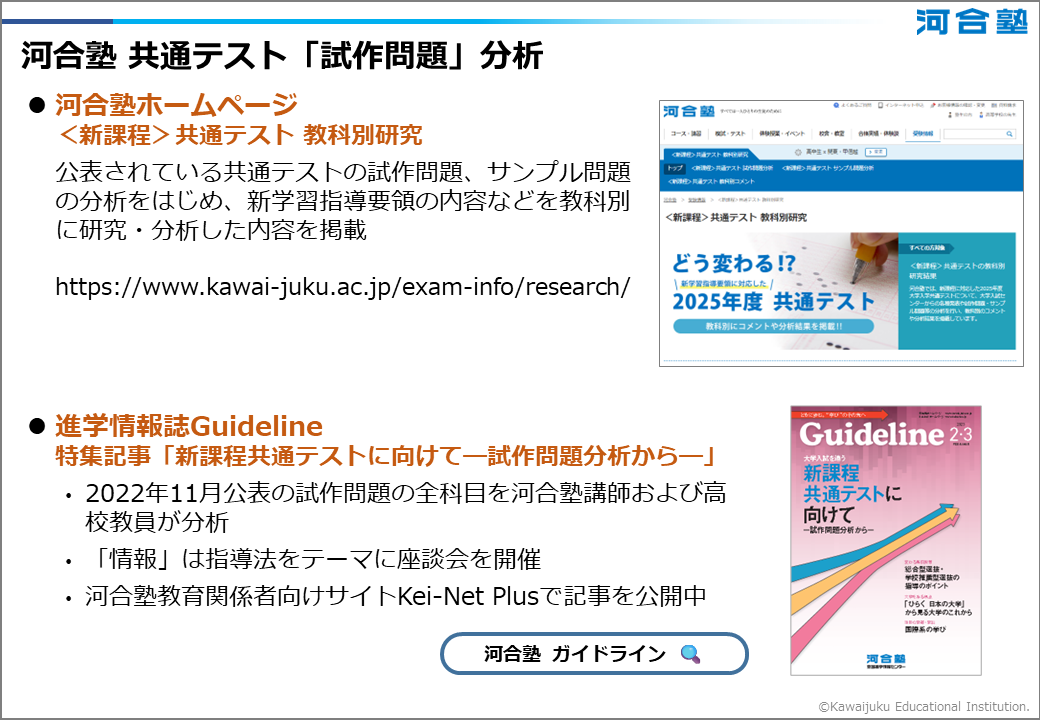

大学入試センターからは、「情報」の試作問題は3回(検討用イメージ、サンプル問題、試作問題)にわたって公表されています。

また、高校の先生向けの進学情報誌『Guideline』でも、試作問題の分析に加え、教科「情報」の高校の取り組みを紹介しています。その中では、それぞれの高校での共通テストに向けた対応を掲載しています。こちらもご参照いただければと思います。

変わる高校教育 共通テスト「情報Ⅰ」受験対応を考える(Guideline 2024年2・3月号)

河合塾では、教科「情報」が入試に導入されることを見越して、早い時期から調査研究や分析を進めてまいりました。サイト「キミのミライ発見」では、情報入試問題の過去問や、300以上の「情報」の優れた授業事例を掲載しております。こちらもぜひご活用ください。

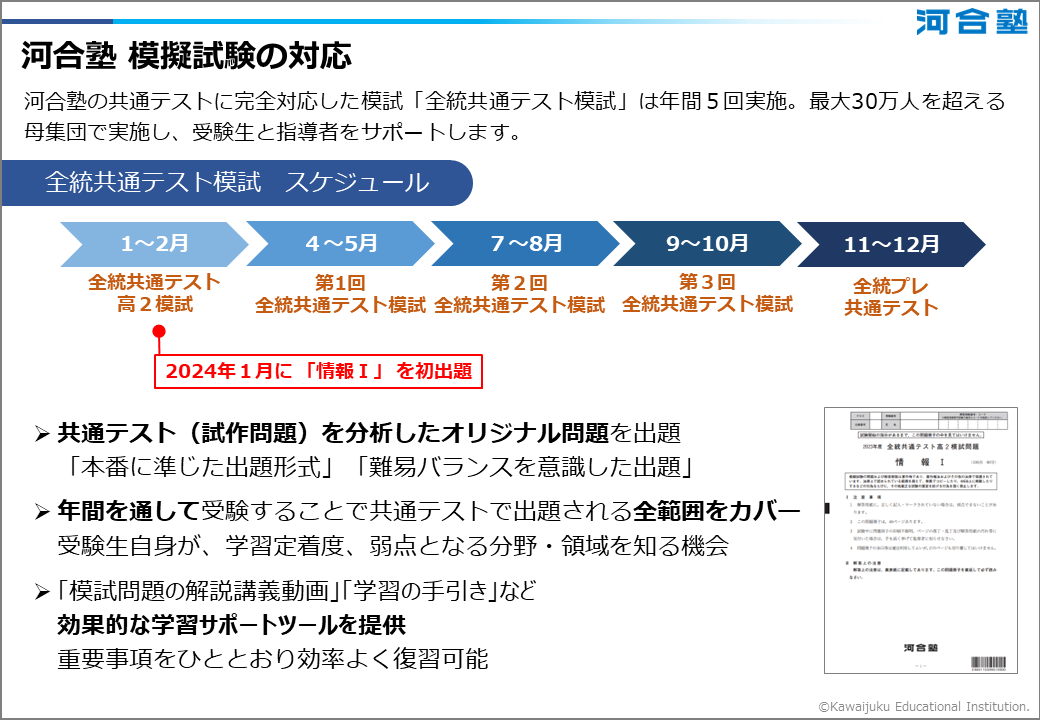

河合塾では、共通テストに対応した模擬試験を年間で5回実施しています。すでに1月の終わりに高校2年生(現在の高校3年生)向けに「全統共通テスト高2模試」、5月に第1回の「全統共通テスト模試」を実施しました。

基本的には試作問題に準拠した形の作問で、出題範囲はプログラミングを含めて「情報Ⅰ」の全範囲をカバーしています。大問4問構成で出題を行い、配点も基本的に試作問題に準じています。

さらに、受験後に生徒が復習するための解答の手引きや解説動画も用意して、効果的に学習できるツールを提供しています。

模試の結果から見えてきたこと

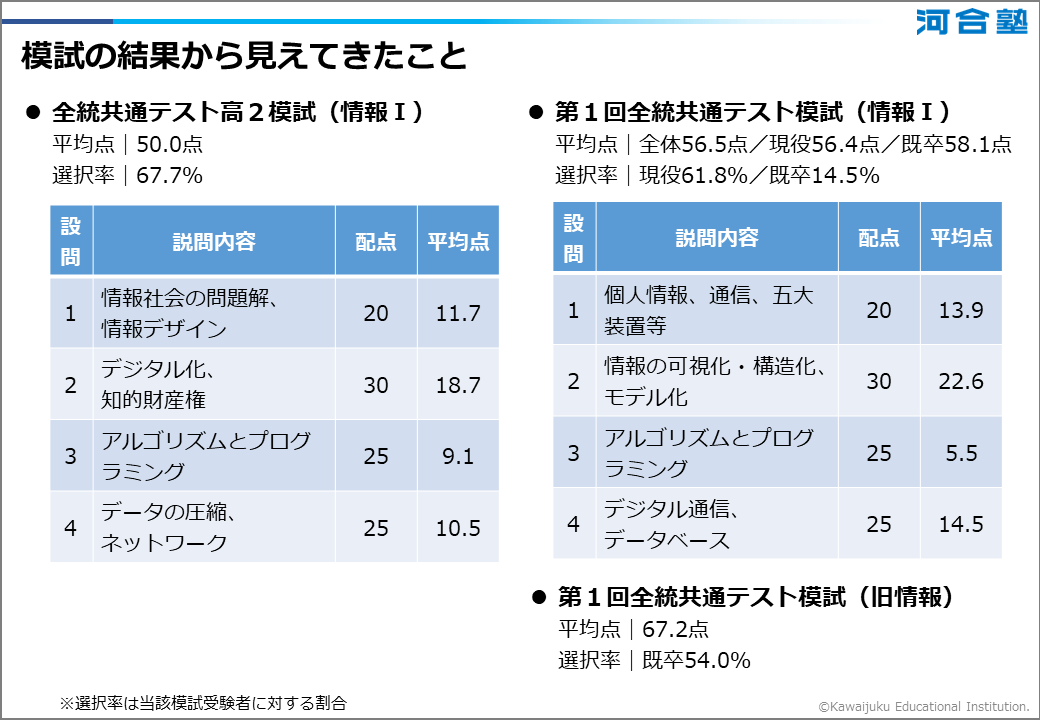

スライドはすでに実施した2回の模試の結果をまとめたものです。

「情報Ⅰ」の選択率は、「共通テスト高2模試」が模試全受験者のうち67.7%、「第1回全統共通テスト模試」が61.8%(現役生)でした。共通テストの受験者数を考慮すると、本試験で「情報」の選択者は30万人弱程度となることが見込まれます。

平均点は、「共通テスト高2模試」が50.0点、「第1回全統共通テスト模試」は56.5点でした。

両模試とも大問3(プログラミングの問題)が、他の設問に比べると平均点が低くなっています。「情報Ⅰ」はプログラミングの出題が1つのトピックですが、その対策が鍵になりそうです。

なお、「第1回全統共通テスト模試」では、既卒生が3000人ほど「情報Ⅰ」を選択しています。河合塾では、既卒生には「旧情報」で受験できるよう「旧情報」の講座を設定して、特別な事情がない限り「旧情報」で受験するよう指導していますが、聞くところでは、一部の予備校で既卒生に「情報Ⅰ」での受験を基本とした指導をしているようです。「旧情報」の講座やテキストの用意が難しかった事情もあるのかもしれません。

「情報Ⅰ」の既卒生の平均点は58.1点と現役生とほとんど差がついていません。一方、既卒生が受験する「旧情報」の平均点は67.2点でした。

今回の模試の結果をみると、「情報Ⅰ」を選択した既卒生の成績は芳しくありません。「旧情報」は試作問題のとおり100点満点中65点が「情報Ⅰ」と共通問題です。それにもかかわらず、先ほどのように平均点差が大きくなっています。共通問題の出来も「旧情報」を選択した既卒生の方がよい状況です。既卒生が「情報Ⅰ」で対応しようとすると、高校時代に学習した内容に加えた学習が必要です。旧情報を認めていない大学もありますが、そうした大学はごく一部であり、「情報」が必須ではありません。特に既卒生で「情報」が必須となる国立大学志望者については、「旧情報」で受験対応すべきでしょう。

プログラミングと、「情報」の基礎知識で点を落とす生徒が多い

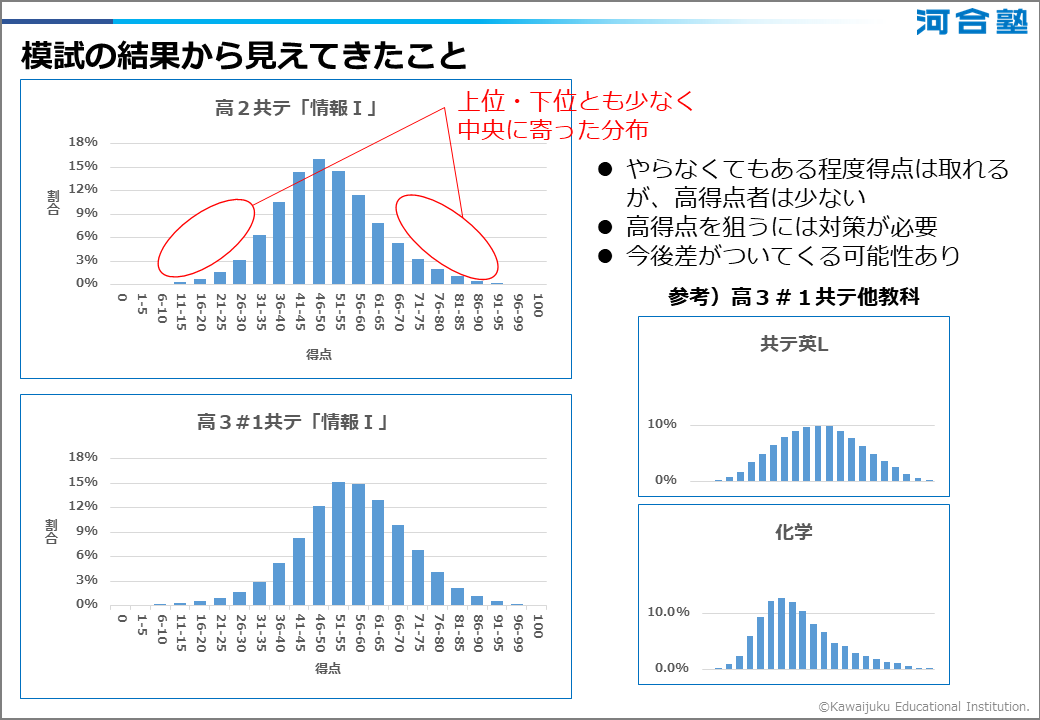

スライドは「情報Ⅰ」の得点分布です。2回とも、中央によった正規分布になっています。特徴としてある程度点は取れていて低得点者が少ない一方、高得点者も多くない状況でした。

高得点が少ないということは、今後の学習の伸び次第で差をつけることができる状況でもあります。特にプログラミングの問題は平均点が低かったのですが、ここをしっかりと学習して得点源とすることができれば、高得点帯に飛び込んでいくことができそうです。

また、この春先の時期は、他教科の準備に忙しく「情報」まで手が回っていない状況もあるでしょう。「第1回全統共通テスト模試」で、通信技術の変遷を題材とした基礎知識を問う問題を出題しました。用語の意味・知識を理解していれば解答できる小問の正答率が4割だったのに対し、それに続いて同様の用語の理解を深堀りして確認する小問の正答率が8割を超えていました。用語の理解だけを考えれば、2つ目の設問の方がやや難度が上がる設定だったのですが、実は2つ目の設問は計算式にあてはめて考えれば解ける、数学の要素の強い問題になっていました。「情報」としての理解ではなく、数学力による正答率の差だったのです。

つまり、現時点では情報の基本的な知識がまだ身に付いていない生徒も多くいると言えます。裏を返せば、ある程度「情報」の基本的な知識を理解していくだけでも、得点はまだまだ伸びていく可能性があります。

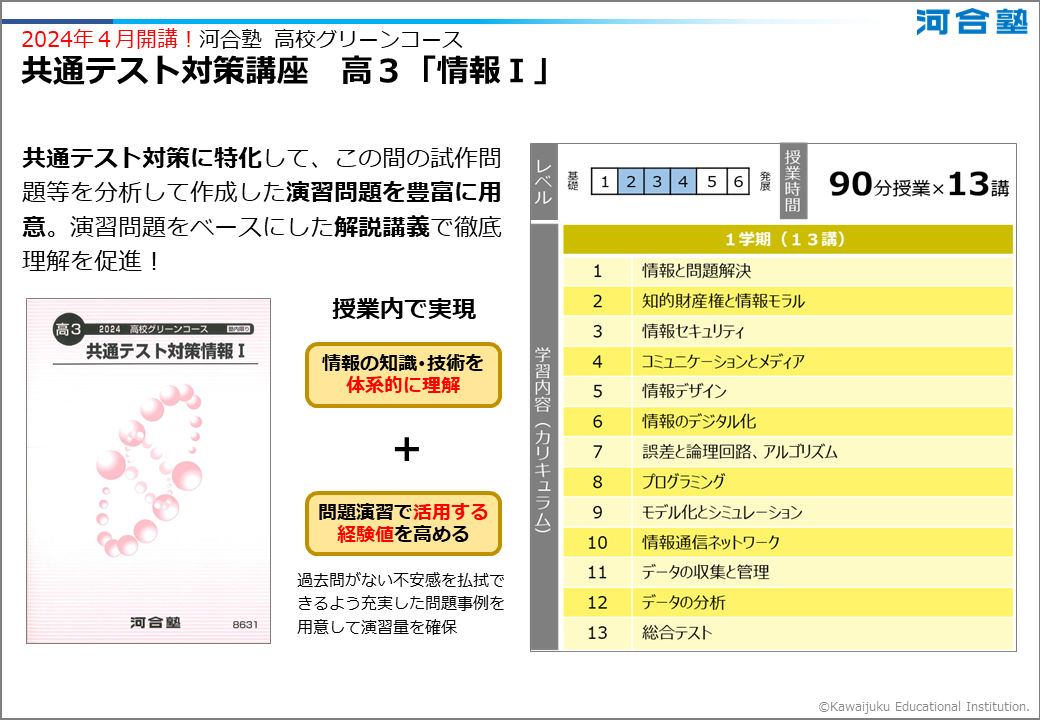

河合塾では2024年4月から高校3年生対象のコースに「情報Ⅰ」の「共通テスト対策講座」を設置しました。

13講・各90分で実施し、全分野を網羅して学習します。特徴は共通テストに対応した演習問題が豊富な点です。

今、各社からいろいろな問題集が出ていますが、まだまだ共通テストの特徴である長い文章からなる出題に対応したものは多くはないでしょう。また、高校でも多くの演習問題に取り組ませることに苦労されているようです。そうした部分を、河合塾が補うことができればと考えます。

(2024年06月15日New Education Expo2024大阪会場にて取材)

※本文中の所属・役職などは原則取材当時のものです

- 関連コンテンツ

この記事をシェアする