- 2024年12月09日

この記事をシェアする

河合塾に聞く! 受験校決定に向けた指導のポイント

大学入学共通テスト(以下、共通テスト)を終えると、多くの学校では、自己採点結果をもとに、最終的な受験校決定の面談が行われます。面談は、国公立大2次試験・私立大受験に向けた学習計画を確認する重要な場でもあります。そこで今回は、河合塾の塾生たちをサポートしている進学アドバイザーの二人に、受験校決定に向けた指導のポイントを聞きました。

(千種校チーフ)

(広島校チーフ)

※ 所属・役職は2024年11月取材時のものです。

受験校決定指導のポイント:

早期に2次試験対策に切り替え

—まずは、受験校決定の指導で重視するポイントなどについて教えていただけますか。

鈴木 前提は、本人とご家庭の意向を確認することですね。河合塾では、共通テスト前の11月・12月に面談があって、そこでまず生徒が受験校をどう考えているのかを押さえます。高校でも同じ時期に三者面談が行われるかと思います。その場で「想定どおり得点できなくても、第1志望に出願するか」「国公立大学が第1志望だが、私大という選択肢もあり得るのか」「絶対に今年合格しないといけないのか、再チャレンジも視野に入れているのか」といった意向を、しっかり確認しておきます。それでも、共通テスト受験後に考えが変化することもあるので、改めて確認が必要です。本人の意向が固まれば、それにあわせて受験校を考えることができます。

大櫛 私も同じです。11月・12月の面談で、共通テストの結果を3パターンほど考えておくよう話します。想定どおり得点できていれば、そのまま出願するとして、想定以上に取れた場合はどうするのか、逆に得点が取れなかった場合にどうするのかを考えておいてもらいます。「想定どおり」も本人によって、家庭によってさまざまで「A判定じゃないと出願しない」というケースもありますので、具体的に想定されるパターンを決めておきます。

共通テストが終わって、また一から志望校を探し始めていたら、2次試験対策にかける時間が削られてしまいます。生徒が大学のホームページをみたり、口コミを調べたり勉強以外のことにかける時間を短縮して、すぐに対策に入れるよう、先生にとっても共通テスト受験前の準備が重要だと思います。

効果的な面談の進め方:

5つの「K」を意識

—共通テスト受験後の面談は、どのように進められていますか。

大櫛 私は、5つのステップを踏んで、面談を進めています。まず、共通テストの結果について、生徒自身がどう捉えているのか、感想を言ってもらいます。本人が力を出し切っての結果だったのか、あるいは力が出せなくてそうなったのか、本人のテンション次第で、その後の面談の進め方や言葉の選び方が変わってきます。次に、こちらが自己採点集計結果などをもとに準備した候補を提示します。その際には、過去の入試結果などの根拠となるデータもあわせて示します。

その後、実際に生徒にどのような行動に移してもらうかを検討します。最後に、このあと残された期間の具体的な計画に落とし込むという流れです。この、感想・候補・根拠・行動・計画を5つの「K」と呼んで意識しています。面談の準備は、これと順序が逆で、生徒に「こうしてほしい」という行動・計画をイメージし、そこから候補と根拠を探るという流れになります。

![5つの「K]で面談を進める。感想:生徒の感想を聞く/候補:出願校の候補を提示する/根拠:根拠となるデータを示す/行動:次の行動をイメージする/計画:具体的な計画に落とし込む](/teacher/report/kjreport/24/images/img_241209-03.png)

鈴木 面談は、バンザイシステム(共通テスト自己採点結果と模試成績から志望校の合格可能性を判定するシステム)と冊子資料(共通テストリサーチ分析データ集)を使って進めます。さらに、出願候補校の合否分布データ※を過去2年分用意して、いわゆる隔年現象の傾向などをチェックできるようにします。

- 共通テストリサーチ > 集計資料・分析ツールの大学別 志望者得点分布 で確認可能(2025年1月22日(水)提供予定)

単純に、共通テストでのボーダーライン(合格可能性50%と予想される得点率)をクリアしていれば出願、達していなければ安全校へ、というわけではありません。ボーダーラインには足りていなくても、配点が2次試験重視で、生徒に2次に対応できる力があるか模試成績などから確認できれば、チャレンジを後押しすることも多いです。その場合は、過去の生徒で同じような得点率・判定からの合格実績のデータなどを見せて、励まします。

大櫛 逆に、安全校を選ぶことで油断してしまうケースもあります。その場合は、合否分布データから、同じような得点率で、どの程度の合否が出ているのかを生徒に見せて、注意を促します。

受験校決定のポイント(お役立ち記事)Kei-Net

注意ポイント:

合格可能性判定に振り回されないために

—自己採点集計結果だけでなく、過去のデータなどを確認することが大切ですね。

大櫛 そうですね。共通テストの結果が思ったより良かったからといって、より難易度の高い大学に安易に志望を上げることも、推奨はしません。難易度の高い大学ほど2次試験の配点が高く、共通テストでの高得点が生かせない傾向にありますから。同じA判定が出ていても、たとえば共通テスト1000点・2次100点の配点の大学と、共通テスト100点・2次1000点の配点の大学では、意味合いが異なってきます。前者ではほぼ逆転はないでしょうが、後者であれば、A判定であっても、ひっくり返る可能性は十分あります。

鈴木 合格可能性判定は重要な指標ですが、それに振り回されないよう注意したいですね。たまに、バンザイシステムで「ここも行けそうです!」と、それまでに志望の意思を見せたことも過去問を見たこともない大学を出してくる生徒がいますが、たいていの場合うまくいきません。あれもこれもと調べ出して、全然決まらなくて…。でも、そこに時間をかけるぐらいなら、これまでの志望を貫いて出願先を決めて、2次試験の勉強に目を向けるべきです。

大櫛 「偏差値」への思い込みも注意したいところです。2つの大学で2次試験のボーダー偏差値(合格可能性50%と予想される偏差値)が同じだと、ついつい入試問題の難しさも同じ程度だと考えてしまいがちです。でも、標準的な問題だけど高得点を取る必要がある大学もあれば、難しい問題で半分得点できればOKという大学もあります。これは、過去の合格最低点を見たり、実際に過去問にあたってみないと分からないことです。それによって対策も変わってきます。

国公立大入試 合格最高点・最低点・平均点一覧(これまでの入試)

国公立大2次試験:

目標設定のコツと問題演習のポイント

—2次試験に向けて意識して指導しているポイントはありますか?

大櫛 最初に過去の入試結果から2次試験の目標を設定するよう伝えています。合格に必要な2次試験の得点は、共通テストリサーチと過去3年分ぐらいのデータからおおよそ推定できますので、それを科目別に分ける。その上で、目標から一番距離のある科目に時間をかけるべきだと、データも示しながら生徒に行動・計画するよう促しています。

また、2次試験は、スタート地点が横一線ではなく、差がついているのだということも意識させています。たとえば合格可能性C判定未満で出願する生徒には、他の受験生が取れない問題も取らないといけないためその上積み分をどこで取るか。逆にA判定では他の受験生が解ける問題を落とさないことを意識させます。

鈴木 まずは受験校の2次試験科目の中で好きな科目・得意な科目を過去問で演習して、モチベーションを上げていこうと伝えています。数学なら共通テストに向けてしばらくⅡBCまでしか問題を解いていないなど、共通テスト対策に向かっていた意識からの切り替えを促すためです。

大櫛 意識を切り替えたら、自分に足りないものが見えてきます。そこで「優先順位を付けて」と伝えると、特に高校生の場合は2次試験対策が遅れがちなこともあって、すべて大事だと思ってしまうことも。そのため私は「劣後順位を付けて」と、やるべきことより、やらなくてよいものを考えた方が、計画が組みやすいとアドバイスしています。

—目標と現在地を把握して、見通しをもった学習が合格の鍵を握るということですね?

鈴木 計画的かつ戦略的に勉強できている生徒や、自分の得意・不得意を把握できている生徒は、合格していくと感じています。実際に試験会場でも、問題を解く時間配分も戦略的に考えるなど取捨選択が上手で、まず問題を見て「ここは時間を割こう、ここは最悪捨てるしかない」と自分で判断できるようなイメージです。特に高校生は、問題演習はしていても、そこまで考えられず本番を迎える生徒も少なくないので、戦略を立てる時間が必要だと思います。

模試の復習もおすすめしています。たとえば名古屋大など特定大模試のある大学の志望者には、返却資料に採点基準も掲載されていますので、どこまで書けたら得点できるかを押さえた上で、もう一度問題を解いて答案作成を練習する。高校生の場合は、必要があれば高校の先生にも採点基準を見てもらいながら、答案の添削指導を受けるようお話ししています。

大櫛 あまり考えていなかった大学を受ける生徒には、過去問や採点基準に加えて、出題意図も確認した方がよいと伝えています。国公立大2次試験は記述式がメインのため、過年度入試の出題意図などを公開している大学も多く、参考になるはずです。たとえば広島大では、出題者が出題意図だけでなく、各科目のワンポイントアドバイスまで公開してくれています。

広島大学 学部入試 > 入試関連情報(広島大学Webサイトへリンク)

受験対策・勉強法 Kei-Net

共通テスト対策や大学別学習対策、国公立大2次試験対策をはじめ、手に入りにくい小論文・総合問題や面接試験・実技試験などの情報をまとめています。

保護者との連携:

伝えるポイントと親御さんにできること

—保護者の方との面談でお伝えしているポイントを教えてください。

鈴木 まず「お子さんの希望をちゃんと聞いてあげてください」と伝えています。親御さんの中にはお子さんを後押しするつもりで「A判定じゃないとだめ」「絶対現役合格」などと言いつつ、本当は「遠方の大学でもよい」「頑張るつもりがあれば来年再チャレンジも」という想いを、ギリギリまで本人に言わない方も多いです。一方で、生徒の方も親に気を遣って「地元で」「絶対国公立大に」と気負う傾向も見えます。本当は言いたくても言い出せない生徒さんも少なくないので、本人の話したそうなシグナルを見とって、口を挟まず最後まで話をちゃんと聞いてあげてほしいとお話しています。

大櫛 高卒生の場合「もう今年こそは決めないと」と、保護者の方も「もし今年受からなかったら」と不安が大きいため、お互い気を遣う傾向は強いと思います。一方、現役生の場合は、「どうしてもこの大学を受けたい」という意向が強く、保護者の方が「もう少し受かりそうな大学を」と思っても、半分程度は受けたい大学に出願しようとしますね。

—その場合、保護者の方にはどのようにお伝えしていますか?

大櫛 合格可能性が十分な場合、データと普段のお子さんの様子から実力が十分であることをお伝えします。過去の入試結果や成績状況のデータとともに、親御さんが見ていない普段の授業や自習などでの頑張りをあわせて、「私は十分戦える位置にいらっしゃると思います」と後押しするイメージです。

—その他、保護者の方にお伝えした方がよいことはありますか?

鈴木 お子さんの受験スケジュールをしっかり把握していただくことですね。毎年出願間際で慌てるご家庭があります。共通テスト受験後に出願大学を決めて出願書類を取り寄せようと思っても、なかなか時間がないんですよね。インターネット出願で完結する大学ならよいのですが。出願締切が消印有効だと思っていたら必着で、どうしようと焦る親御さんからのお電話に「もうお母さまが願書を持って行くしかないですよ、北海道まで」なんてことも。

生徒本人はそこまで気が回らないこともあるので、保護者の方もスケジュールの把握と支援が必要だと感じています。受験する可能性がある大学は共通テスト前に願書を取り寄せて、余裕をもって準備していただきたいですね。

親の気持ち、子のキモチ(お役立ち記事)Kei-Net

—最後に、高校の先生方へメッセージがあればお願いします。

大櫛 普段から生徒のことをしっかり見てくださっている先生方の指導があってこそだと考えています。私たち河合塾は入試情報・データの面で後押しできますが、生徒たちの普段の姿、頑張りや努力を一番ご存じなのは、高校の先生だと思います。

鈴木 河合塾に通ってくださっている高校生の方には、まず高校の先生方のアドバイスをきちんと聞くようにとお伝えしています。その上で私たち河合塾にできることがあれば頼ってほしいと思いますので、一人ひとりの生徒さんの志望校合格に向けて、高校の先生方と一緒に応援していきたいです。

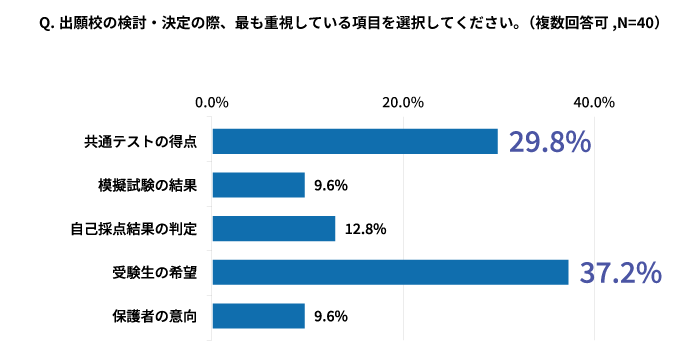

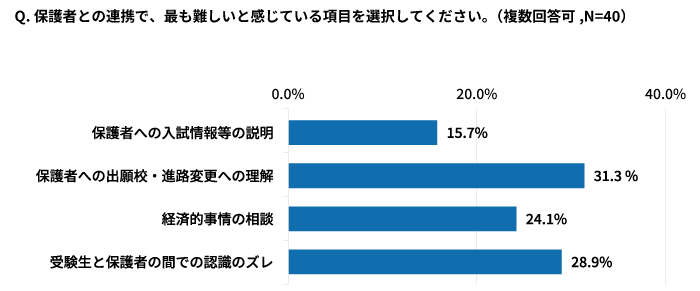

※ グラフは「共通テスト受験後の指導に関するアンケート」(2024年10月15日~31日実施)より

- 関連コンテンツ

この記事をシェアする