- 2025年06月12日

この記事をシェアする

2025年度 入試結果総括

この分析記事は各大学が公表した入試結果、および河合塾が全国の高等学校を対象に実施した入試結果調査をもとに分析しています。入試結果調査では延べ192万件超の合否データを集めることができました。ご協力いただきました高等学校の皆様にあらためて感謝申し上げます。

2025年度入試の特徴

大学入試の競争緩和は一旦足踏み

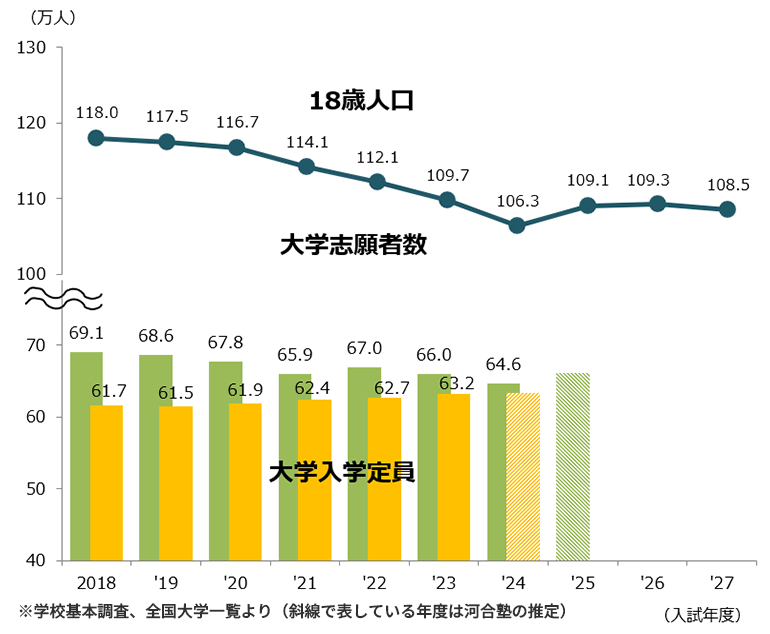

18歳人口は2018年度から減少期に入っていますが、2025年度は前年から2.7万人増加しました<図表1>。近年は大学進学率が上昇していることもあり、今春の大学志願者数は増加したものと推測します。

大学の方をみると、2024年度は私立大の入学者が入学定員を下回りました。選ばなければ大学に入学できる、大学全入時代が到来しています。今春も大学の募集停止があったほか、入学定員を減員する大学もみられました。存続をめざし、学部再編の動きも活発で理工系・情報系の新増設が中心でした。また、女子大では学部再編のほか、共学化など、改革の動きが目立ちました。

今春は新課程初年度入試でもありました。共通テスト「情報」導入で、国公立大の多くで必要科目数が8科目に増加しましたが、志願者数の減少といった影響はありませんでした。なお、少数科目受験者の「情報」受験率は他教科に比べ低めにとどまりました。私立大では必須とするところはわずかで、選択科目もしくは利用しない大学が多かったことも要因でしょう。「情報」以外の教科でも出題形式・傾向に変化があった科目もありましたが、平均点は3年連続でアップしました。

総合型・学校推薦型選抜の概況

国公立大・私立大ともに志願者大幅増

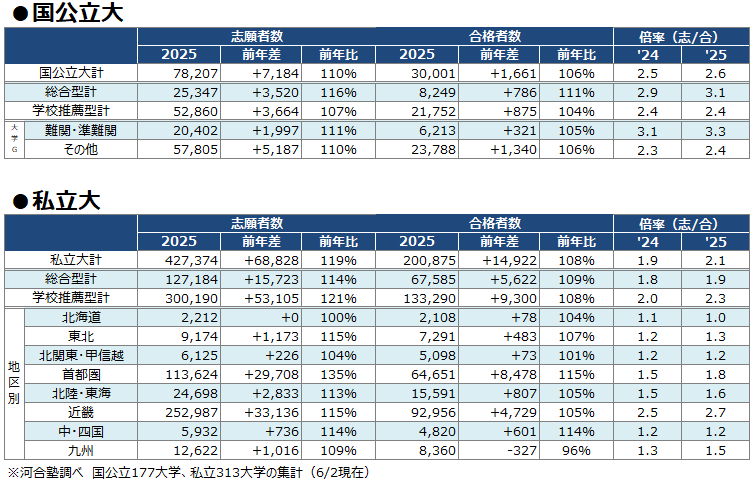

総合型・学校推薦型選抜で志願者が大きく増加したことも今年の特徴です<図表2>。出題範囲に大きな変更はなかったとはいえ、やはり課程改訂に不安をおぼえた受験生が、早期に進学先が決まる総合型・学校推薦型選抜を選んだケースが多かったようです。

国公立大の志願者は前年比110%と増加しました。募集人員も前年比104%と増加しましたが、それ以上の増加率となりました。選抜別では総合型で志願者・合格者とも増加率が高くなっています。また、大学グループ別では「その他大」で合格者数が約1,300人増加と、増加分の大部分を占めました。私立大では志願者数は前年比119%と大きく増加しました。総合型よりも学校推薦型で志願者が増加しています。

地区別にみると、首都圏・近畿で志願者が大きく増加しています。首都圏は大規模大による併願可能な基礎学力型推薦入試導入の影響が大きく出ています。近畿地区も併願可能な大学が多いため、延べの志願者数が多くなる傾向にあります。

その他の地域も今春は志願者増の影響により倍率が上昇した地区が多いですが、近畿地区以外は1倍台となっています。難関大、有名大では一定の倍率を保っているものの、すでに1.0倍となっている私立大もみられます。

国公立大の入試結果分析

公立大と準難関・地域拠点大で志願者増

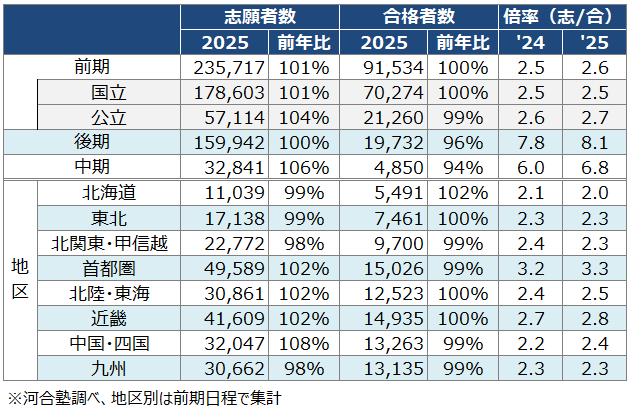

国公立大の志願動向をみると、国公立大入試の中心である前期日程では志願者・合格者数とも前年から大きな変化はみられませんでしたが、公立大に注目すると志願者増が目立ちました<図表3>。同じく公立大が実施する中期日程も志願者が増加しました。今春は共通テスト5~7科目で受験可能な大学で志願者の増加が目立っており、得点できなかった教科があっても積極的に国公立大に挑戦する受験生の姿がうかがえました。なお、後期の合格者減は後期日程の廃止・縮小によるものです。

地区別にみると、首都圏~中国・四国の広範囲で志願者の増加が目立ちました。なかでも首都圏、近畿地区は4年連続で志願者が増加しており、都市部の国公立大の人気が高まっています。

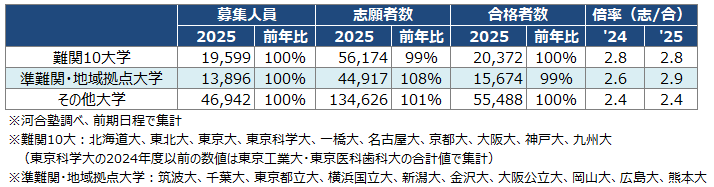

準難関・地域拠点大で難化、ただし数年単位でみれば易化

国公立大を難関10大、準難関大・地域拠点大、その他の3つのグループにわけると、難関10大の志願者数、合格者数に昨年から大きな変化はありません<図表4>。ただし、今春の特徴は東京大、東京科学大、一橋大の首都圏3大学の志願者がいずれも減少したことです。東京大は第1段階選抜の倍率が狭まったことが警戒されたようです。3大学とも共通テスト後に他大へ志望変更した受験生が例年以上に目立ちました。共通テストの平均点は上昇しており、「失敗」した受験生は多くなかったものと思われますが、国公立大・私立大ともに志望変更の選択肢が多い首都圏では、最後に安全策を取った受験生が多かったようです。一方、他地区ではそれぞれ頂点に立つ難関大の志願者は前年並みもしくは増加しており、難関大の人気は堅調でした。

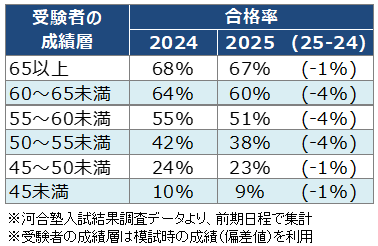

志願者が大きく増加したのは、準難関・地域拠点大学です。準難関・地域拠点大ではボーダーライン近辺の成績層だけでなく、成績上位層から下位層まで幅広い成績層で志願者が増加しました。一方で合格者数は前年とほぼ変わっていないため、倍率は0.3ポイント上昇、難関10大の倍率を上回りました。<図表5>は準難関・地域拠点大グループの受験者の成績層別合格率を昨年と比較したものです。いずれの成績層も合格率がダウンしていますが、とくに偏差値50~65未満の成績帯で合格率の低下が顕著です。

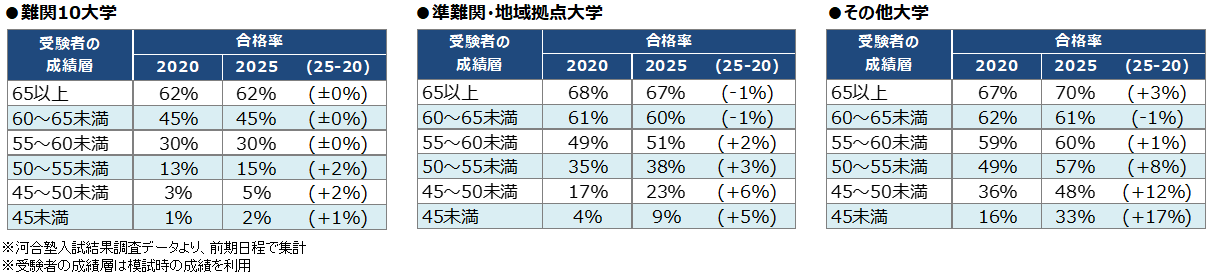

<図表6>は<図表5>のデータを5年前の2020年度と比較したものです。各グループの偏差値60未満の合格率は5年前と同じか、アップしていることがわかります。今春難化した準難関・地域拠点大も偏差値50未満で合格率が5%以上アップ、その他大グループも偏差値50未満で合格率が大きくアップしています。長期的には国公立大の合格率はアップの傾向にあり、「手が届く大学」になってきているのです。

学部系統別の状況-「情報」で志願者2割増

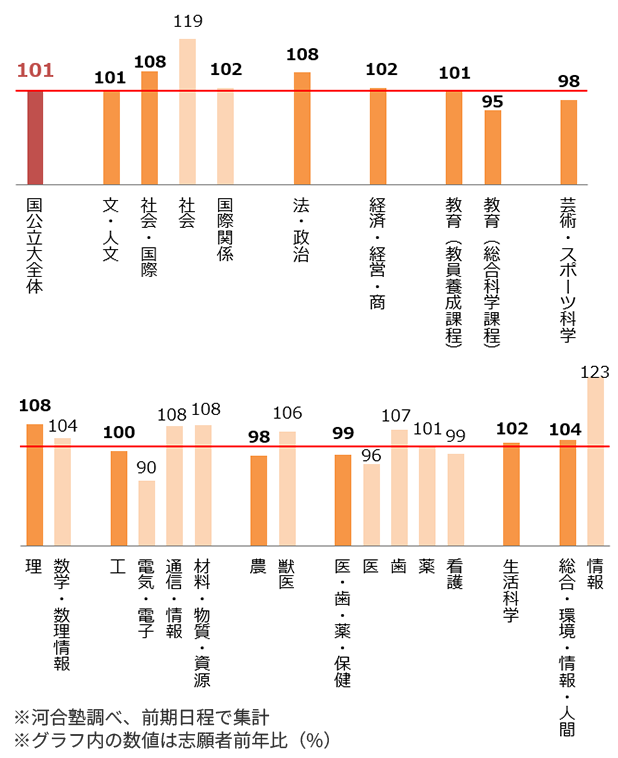

<図表7>は学部系統別の志願状況です。棒グラフの濃い色は学部系統を、その右側の薄い色は各系統内の特徴ある分野を抜粋しています。グラフ内の横線は、前期日程全体の前年比101%のラインを示しており、このラインより上なら人気、下なら不人気とみます。

文系は、「社会・国際」「法・政治」で前年比108%と志願者が増加しました。文系では志願者が減少した系統がないのも特徴です。理系では、「理学」系統で前年比108%と志願者が増加した一方で、「工」は前年並み、「農」は減少と、人気に差がみられました。ただ「農」のうち、近年人気が続く「獣医」では前年比106%と今春も志願者が増加しました。「医療」系では、「医」の減少が目立ちました。医学科の志願者が減少するのは5年ぶりです。

近年注目の情報系ですが、学際系「情報」では志願者が前年比123%と大幅に増加しました。「工学」系統の「通信・情報」で同108%、「理学」系統の「数学・数理情報」で同104%と、情報系は全体的に増加はしていますが、学際系「情報」で、圧倒的な増加率となりました。

「情報」分野には他系統から流入

毎年、共通テストリサーチ時に志望していた大学から志望変更する受験生が一定数います。その際、志望系統は変えず、同系統の別の大学に出願するのが一般的ですが、学部系統を変更するケースもみられます。

2025年度入試では工学系学部に出願した受験生の12%が、他系統から工学部に志望変更していました。工学系のほか、文・人文、医療系などは学部系統をまたがる志望変更は少ない系統です。一方、「総合・環境・情報・人間」学系では40%が他系統からの志望変更組でした。文理横断型の科目設定をしている大学も多くみられ、文系・理系問わず、流入しやすいことが要因でしょう。「情報」分野も同様で、今年は43%が他分野から流入しました。今春は他系統からの流入が多かったことも、「情報」分野の志願者増の要因の一つとみています。

私立大の入試結果分析

志願者増は共通テスト方式で顕著

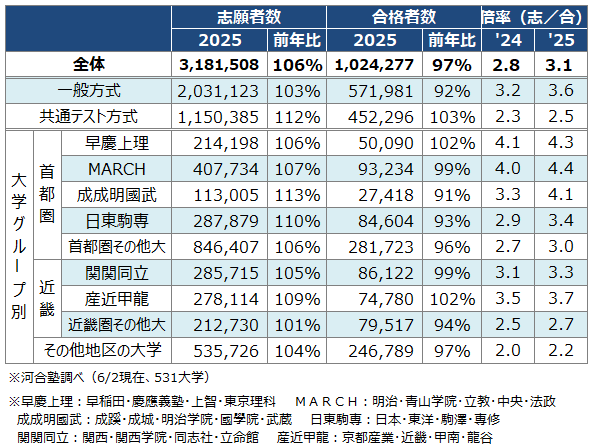

私立大の志願者は前年比106%と大きく増加しました<図表8>。河合塾の調査では一人当たりの受験校数が増加しており、新課程初年度の今春、例年より手厚く「保険」をかけておく受験生が多かったようです。

方式別にみると、一般方式は前年比103%、共通テスト方式は112%と、共通テスト方式で大きく増加しました。共通テスト方式の志願者増の中心は国公立大併願者によるものですが、私大専願者も今春は共通テスト方式で出願を増やしました。

合格者数に目を向けると、前年比97%と減少し、とくに一般方式では、92%と大きく減少しています。

大学グループ別でみていくと、首都圏で倍率の上昇が目立ちます。とくに「成成明國武」や「日東駒専」で合格者の減少幅が大きく、倍率が上昇しています。上位の大学を狙う受験生の併願先として、また少し背伸びをして有名大を狙う受験生の出願先として、このグループの大学が選ばれたようです。近畿圏も2つの大学グループ以外の「その他大」では志願者数は前年並みで、受験生は難関大・有名大志向が強い様子がうかがえます。

合格者数を減らした大学の中には、一般選抜から総合型・学校推薦型選抜に募集人員をシフトした大学のほか、入学定員の減員に踏み切った大学もみられます。また、今春入試で倍率2.0倍未満の大学グループでは志願者・合格者ともに減少しています。このグループだけで合格者数の減少は全体の3分の1を占めます。志願者の減少により合格者を出せず、結果的に合格者も昨年より減少した大学があるのです。

二極化進む私立大入試

今春の私立大入試は一般選抜、総合型・学校推薦型選抜ともに志願者が増加、倍率が上昇して全体としては昨年より厳しい入試となりました。とはいえ、私立大は志願者が集まる大学と集まらない大学に二極化しています。

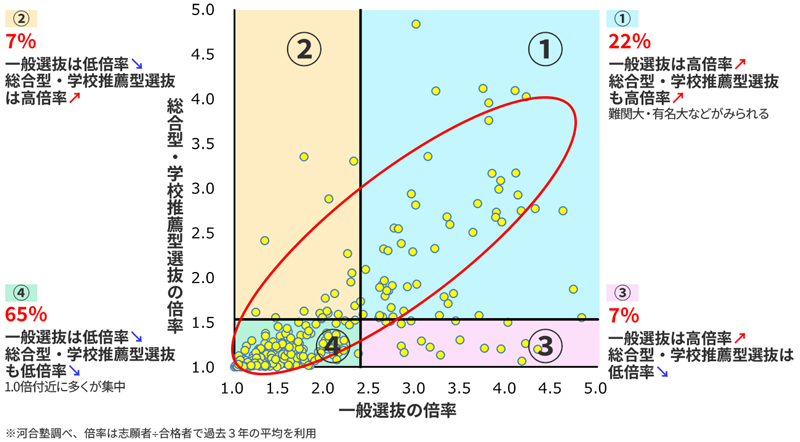

<図表9>は各大学の一般選抜と総合型・学校推薦型選抜の倍率をプロットした散布図です。両選抜の倍率の平均を基準に4分割すると、両選抜とも倍率が平均を上回る(①)に22%の大学が、両選抜とも下回る(④)に65%の大学が位置しており、全体の9割近くがこのいずれかに入っています。

さらに、④の倍率が平均を下回る大学の中には、両選抜とも倍率1.0倍付近に位置する、つまり志願者数≒合格者数となる大学も多くみられます。多くの合格者を出して定員を充足したくとも、すでに志願者が集まらない大学があるということです。

2024年度入試では、59%の私立大が定員割れとなっていました。2025年度も定員割れが大幅に改善する状況にはならないようです。

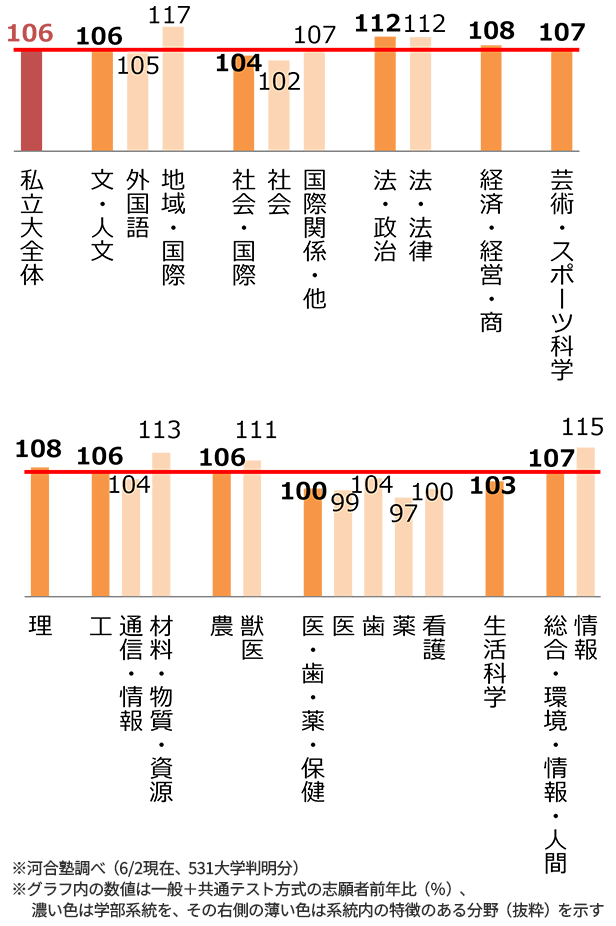

学部系統別の状況-法、経済で高い伸び

<図表10>は学部系統別の志願状況です。文系学部では、「法・政治」が前年比112%、「経済・経営・商」が同108%と増加しました。この2系統が私立大全体の志願者増をけん引しました。分野別では「地域・国際」が前年比117%、「国際関係・他」は同107%と、国際系も志願者が増加しました。

理系学部をみると「理」「工」「農」はいずれも増加しましたが、「工」「農」は私立大全体の前年比106%と近い値にとどまっています。また「医療系」は前年比100%と他系統に比べ低調でした。とくに「薬」は前年比97%と志願者が減少しました。

学際系「情報」分野の志願者は学部の新設などもあり、前年比115%と大きく増加しました。「工」の「通信・情報」分野が前年比104%であることを考えると、学際系の「情報」分野には志願者が集まっているといえます。

最後に地元志向の変化について確認します。首都圏・近畿地区を除く各地区の受験生の志望大を地元と首都圏・近畿地区の大学に分けてみると、北海道、北陸、中国・四国地区ではコロナ禍前の2019年度より地元志向が低下、都市部の大学を受験する割合が上昇しました。入試の競争緩和により、難関大・有名大であっても数年前より合格しやすくなっていることなどから、都市部の大学をめざす受験生が増えたようです。北陸・東海、中国・四国地区では近畿地区の大学を志願する比率がコロナ禍前より上昇しています。

2026年度以降の入試の展望

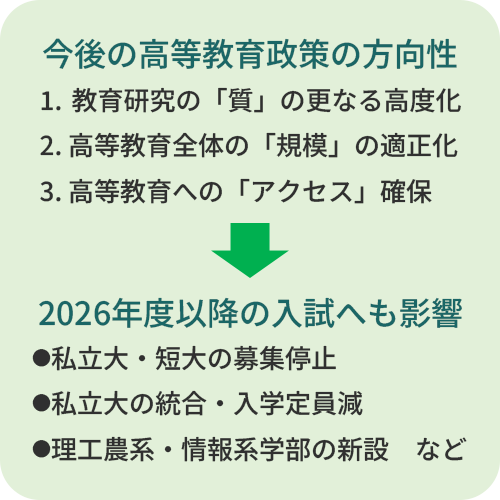

国の高等教育改革により大学の再編が進む

文部科学省は現在、高等教育改革をすすめています。2040年の大学入学者は46万人と推計されていますが、大学の入学定員が現在の63万人のままだとすると、定員の73%しか充足しない計算になります。そのため、「規模」の適正化に向けて、大学の統合・廃止・学部の再編などが図られています。また、それによって失われる恐れのある高等教育の「アクセス」確保策を講じるとともに、人が減っても一人一人の能力を高めることで、高等教育・研究の「質」を維持・向上することが改革の目的です。

各審議会で議論が始まっており、とくに私立大に対しては、急激な少子化を見据えた大学経営の在り方、私立大学の役割を明確化して役割を果たしてくための具体的な方策などについて話し合われる予定です。

大学や大学入試にもすでに影響が出ています。私立大・短大では募集停止や統合が加速しています。また、入学定員を減らす大学もみられます。一方で、人材不足が指摘される理工農系、情報系学部では新設の動きが国公立大・私立大ともにみられます。

修学支援新制度が拡大、多子世帯は所得制限なし

2020年からスタートした高等教育の修学支援新制度は毎年のように拡大し、近年の大学進学率の上昇に大きく影響しています。この制度では給付型奨学金と授業料等減免の2つの支援があり、支援額は世帯年収に応じて変わります。2025年度からは扶養する子どもの数が3人以上の多子世帯は、所得制限なしに授業料・入学金の免除が受けられるようになりました。

この奨学金・授業料等の減免は進学後の成績が基準を満たさないと、支援が打ち切りとなることもあります。学業成績が著しく不良である場合は、給付金の返還が求められるケースもあるとされています。

変化の時代の中で誕生する新たな学部

社会からのニーズ・受験生からの人気がともに高まっている情報系の学部は、2026年度も新設や定員増が続きます。山口大では工学部知能情報工学科を改組し、情報学部が設置されます。私立大でも、東京理科大学が情報系分野を再統合し創域情報学部を設置するほか、複数の大学で新設を予定しています。

そのほかにも、特色のある学部が新設されます。国立大では、佐賀大でユニークなコスメティックサイエンス学環が新設されます。熊本大に設置される共創学環は、社会の課題を解決する人材育成を目的とした文理融合の教育組織です。公立大では旭川市立大・福井県立大・長野大で地域や社会を牽引できる人材を養成する地域系の学部が新設されます。私立大では、立教大に文理融合の新学部として環境学部が設置されます。そのほか、京都産業大でアントレプレナーシップ学環、立命館大ではデザイン・アート学部などの新設が予定されています。

国公立大では科目負担軽減・後期日程廃止の動きも

国公立大では、来春は2次試験の科目を見直す大学が多く、科目の負担を減らす大学が目立っています。関東地区では茨城大の動きが大きく、前期日程の工学部物質科学工学科・農学部でそれぞれ理科を廃止、後期日程では理学部の数学・情報数理コースを除く全コースで学科試験の実施を取りやめます。近畿地区では兵庫県立大の工学部が改組とともに科目を減らします。前期・後期ともに理科を1科目のみにし、前期日程では英語も減らします。九州地区でも動きが盛んです。熊本大の文学部では前期の小論文を廃止します。負担が減ることで志望者が集まることもあるため、今後の志望動向に注意が必要です。

また、後期日程を廃止する大学も多いです。旭川医科大・山形大・佐賀大では医学科の後期日程が廃止となります。医学科では後期日程を実施する大学がすでに少なくなっており、近隣の大学を中心に志望動向に影響が出るとみられます。

2026年度入試の展望

来春の18歳人口は今春並みのため、大学志願者数も今春並みを見込んでいます。大学側の動きでは国策により、私立大を中心に学部再編、入学定員減などの動きが加速しそうです。新課程2年目となり、切り替わりは本格化します。今春は比較的易しい問題で平均点が高かった共通テストの「情報」も2年目は難化するかもしれません。また出題傾向が変わった「国語」など、今春の傾向が継続するとは限りません。模試や過去問を利用し、幅広い対策が必要でしょう。各大学の個別試験も数学の範囲など、2026年度からは旧課程生への配慮がなくなり、新課程から加わった分野が本格的に出題されるでしょう。受験指導では2年目ならではの注意点にも着目した方がよいでしょう。

現在の高校生が進学しようとしている大学は、今後数年で大きく変わろうとしています。入学定員減や学部の再編といった個別の大学の動きのほか、これから明らかになる認証評価制度や情報公表の変更にも注目したいところです。入試が目前に迫ってくると、どうしても目先の合格に目が行ってしまいますが、進学後・大学卒業後の「自分」を見据えた大学・学部選びを丁寧に行わせることが大切です。

- 関連コンテンツ

-

- 進学情報誌Guideline

- 大学入試情報 これまでの入試

- 大学入試情報 これからの入試

高等学校の先生方向けの進学情報誌。最新の入試動向はもちろん、入試に留まらず広く教育界に関わる動きなど進路指導のための情報をお伝えします。6月末発行の6月号では2025年度入試の大学別入試結果情報をご提供しています。

大学別の入試結果(志願者数・受験者数・合格者数・倍率)や、国公立大の合格最高点・最低点・平均点一覧、各種集計データなどをご提供しています。

各大学の2026年度入試変更点、予想入試難易度(ボーダーライン)などをご提供しています。

この記事をシェアする