- 2025年09月08日

- 2025年09月12日

この記事をシェアする

2026年度入試状況分析

&トピック解説

今年も各大学の次年度入試概要が出そろった。ここでは来春入試における受験環境や大学の動き、主な入試変更点について、注目すべき点をお伝えする。

2026年度入試の受験環境

大学志願者数は今春を維持

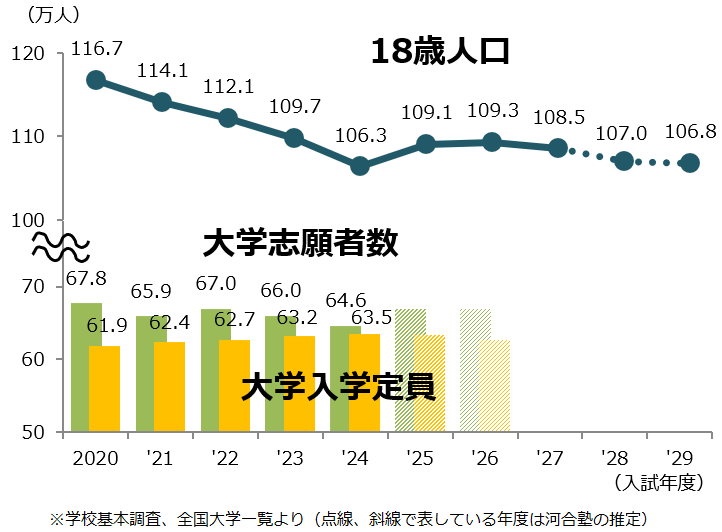

<図表1>は2020年度以降の18歳人口と大学志願者数・入学定員の推移である。18歳人口は2024年度までしばらく減少が続いていたが、2025年度では約109万人と増加に転じた。これにより2025年度の志願者数も増加したものとみる。一方、大学入学定員はこの間増加が続いていたが、2025年度は増加に歯止めがかかった。国公立大では数百人規模の増員が続いたが、私立大では私学共済事業団の調査によると、前年から約1千1百人減となった。私立大では2003年以来22年ぶりの減少である。

2026年度の18歳人口(現高3生)は約109万人と2025年度とほぼ同水準である。加えて進学率もわずかながら上昇が見込まれる。2026年度入試の志願者数は2025年度並みを維持、または増加する見込みである。

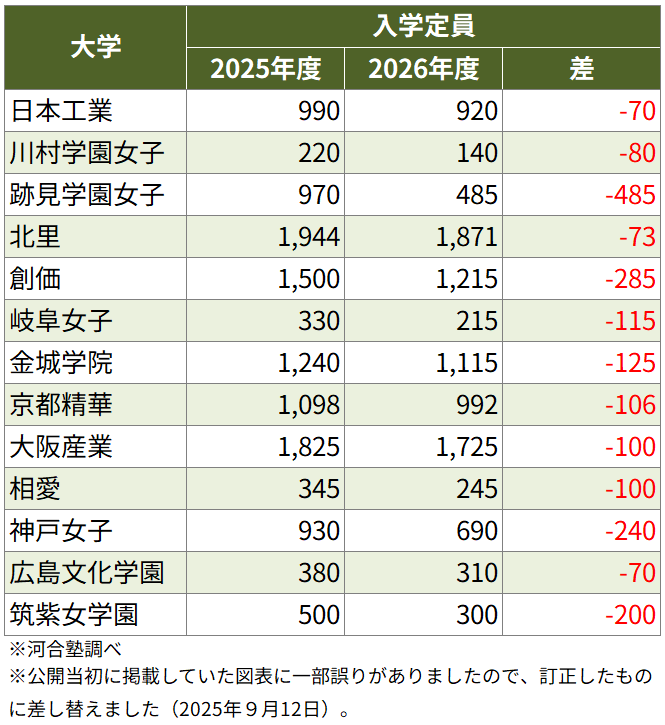

一方で入学定員は私立大で2026年度も減員となる見込みだ。<図表2>は2026年度に入学定員を減員する主な大学をまとめたものである。顔ぶれには小規模大だけでなく、入学定員が1,000人以上の大学も含まれている。学部再編に伴い、定員を減らすケースや学部・学科そのものを募集停止するケースのほか、既存の学部・学科の定員をそのまま減らす動きもみられる。国立大では前年並みとなり、公立大では学部・学科の新設・再編による定員増があるものの今春より小規模にとどまりそうだ。また私立大も入学定員増の申請は出ているものの、定員減の規模と比べると定員増の規模はやや小さい。これらをつなぎ合わせると2026年度の大学入学定員は2025年度並み、または微減になると見込まれる。

定員減が進む背景には国の施策がある。少子化が進む中で、大学をはじめとした高等教育の今後の目指すべき姿等を示した答申が取りまとめられた。文部科学省による経営改善指導の強化、合併・撤退時の支援、学部等新設の厳格化などが示された。学部等の新設・再編にかかる定員未充足基準も厳格化されるため、生き残りをかけて定員規模の適正化を進める大学が増えたものとみる。

<図表1>のように18歳人口は2027年度までは横ばいで推移する。私立大では定員減の動きにより、全入に近い状態の大学の減少につながるだろう。また、都市部の有名大では入学定員の減員をする大学はないが、競争緩和から数年前より合格しやすくなっていることもあり、人気は高止まりだ。ここ数年進んでいた入試の競争緩和は一部では一旦お預けとなる。

共通テストはWeb出願へ

2026年1月実施の大学入学共通テスト(以下、共通テスト)から Web出願になる。出願内容の登録から訂正、受験票の取得・印刷など、すべてWeb上で行うことになる。これに伴い、これまで高校を通して出願していた現役生も個人で出願することになる。7月1日から大学入試センターWeb サイトに共通テスト出願サイトが公開され、受験希望者のためのマイページが作成できる。マイページは出願登録開始日の9月16日以降でも作成可能だが、スムーズに出願できるよう、出願期間前にマイページを作成しておきたい。

詳細はKei-Net Plusの入試・教育トピックスコーナーにて公開している「2026年度共通テスト Web出願の流れと注意点」をご確認いただきたい。あわせてKei-Netでは受験生に向け、共通テスト出願をサポートする共通テスト出願ガイドを公開している。マイページの作成や出願までの流れについてはこちらでも確認いただける。

国公立大学の動き

1学部新設の動きは控えめ

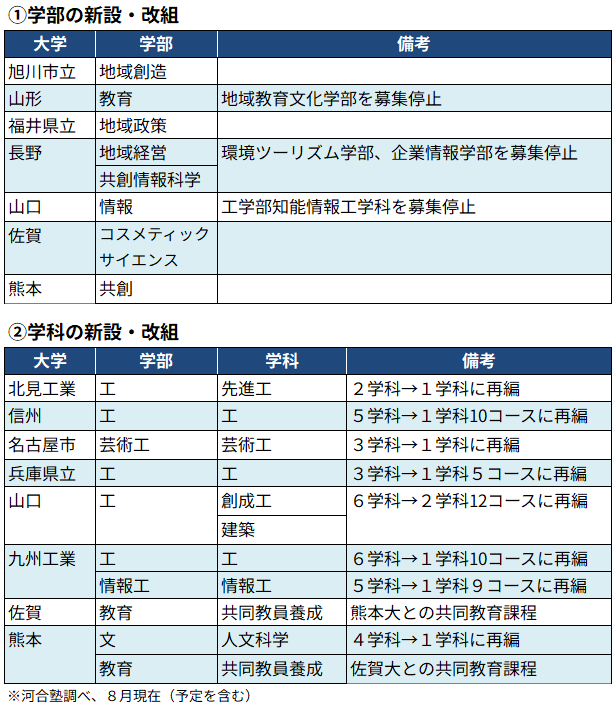

<図表3>は現在判明している2026年度の国公立大の主な学部・学科の新設・再編の動きである。山形大では現行の地域教育文化学部を教育学部に改組、2005年に廃止した教員養成課程が復活する。山口大では工学部の知能情報工学科を情報学部に改組する。4コース構成で2年次後期にコース選択となる。佐賀大ではコスメティックサイエンス学環を新設する。化学・生物学を中心にコスメティックサイエンスを専門的に学べるとしており、理系生対象の科目設定をしている。熊本大では共創学環を新設する。持続可能な社会を共に創り出す人材の育成をめざすとしている。一般選抜では文理双方から受験できるのも特徴だ。公立大では旭川市立大(地域創造)、福井県立大(地域政策)、長野大(地域経営、共創情報科学)など地域を学びのテーマにする学部の新設がみられ、いずれも定員は純増である。

学科の再編をみると、工学系学部を中心に複数学科を1~2学科にまとめ、コース制を導入する動きがみられる。2026年度では信州大(工)や山口大(工)、九州工業大(工、情報工)などがコース制を導入する。多くの大学はコース制の導入で、関連性のある分野を横断的に学ぶことができるとしている。このほか、佐賀大と熊本大の教育学部では共同教員養成課程を設置する。

2後期日程廃止の動きは継続

国公立大の一般選抜では後期日程廃止の動きが続いている。2026年度入試では旭川医科大(医-医)、山形大(教育、医)、茨城大(地域未来共創など)、静岡大(人文社会科学-言語文化・経済など)、和歌山県立医科大(保健看護)、広島大(法、生物生産)、佐賀大(医-医)、長崎大(薬-薬科学)、宮崎大(医-看護)などが後期日程を廃止する。とくに難関の医学科で3大学が廃止となっており、後期日程の実施を続ける医学科を中心に志願動向の影響が予想される。

廃止した後期日程の募集人員は旭川医科大(医-医)や長崎大(薬-薬科学)など後期日程の定員をすべて前期日程に振り分けるケースや、和歌山県立医科大(保健看護)や宮崎大(医-看護)など学校推薦型選抜などに振り分けるケースなどがみられる。

3入試科目負担減の動き

国公立大の入試科目にも動きがある。共通テスト科目では2025年度入試で「情報」の点数化を見送った大学が一部みられた。2026年度では北海道大などが新たに点数化する。このほか、北見工業や富山県立大などでは共通テスト「情報」を新たに必須にするなどの動きもみられる。

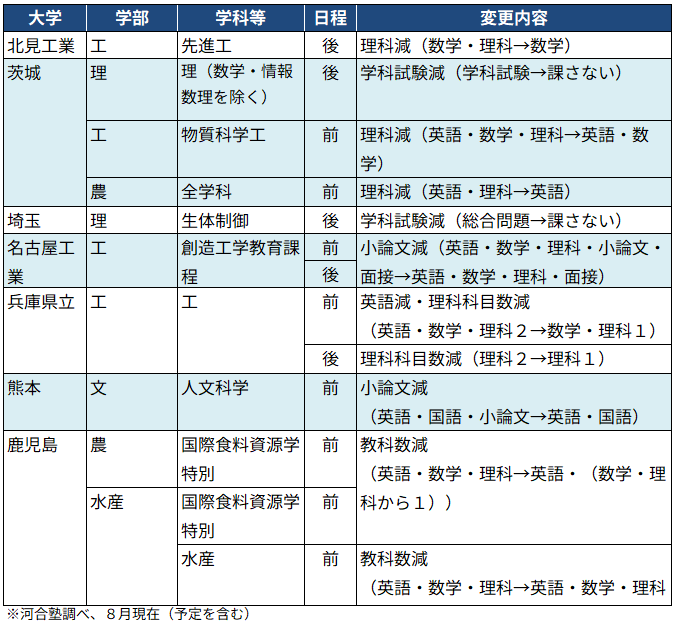

2次試験では科目負担を減らす大学が一部見られる。<図表4>は国公立大2次試験で科目負担を減らす主な大学をまとめたものである。前期日程では茨城大(工-物質科学工、農)が2026年度より理科を課さないほか、名古屋工業大(工-創造工学)、熊本(文)では小論文が課さなくなり、兵庫県立大(工)では英語を減らし、理科を2科目から1科目へ減らす。後期日程でも同様の動きがあり、学科試験そのものを取りやめる大学もある。科目負担が減る学部・学科には志願者が集まりやすい傾向がある。受けやすくなるメリットがあるものの、受験生が増えることで競争率は上昇が目立つことも少なくない。必ずしも楽な道とはならないことを受験生に伝えたい。

私立大学の動き

1有名大の学部新設・再編が目立つ

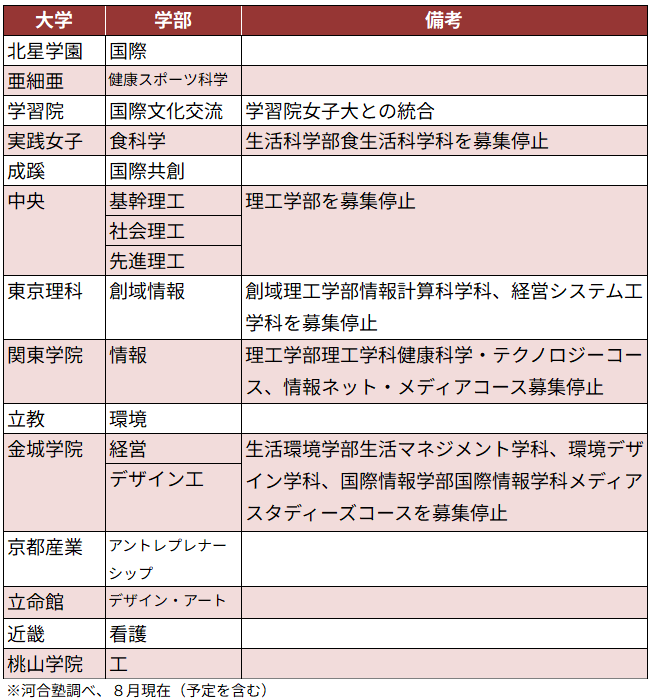

<図表5>は現在判明している2026年度の私立大の主な学部の新設・再編の動きである。首都圏では亜細亜大(健康スポーツ科学)、学習院大(国際文化交流)、成蹊大(国際共創)、中央大(基幹理工、社会理工、先進理工)、東京理科大(創域情報)、立教大(環境)などで学部新設がみられる。学習院大(国際文化交流)は学習院女子大との統合によってできる学部であり、学科構成は学習院女子大と同じである。立教大(環境)の一般選抜は文理双方が受験できる科目設定になっているのが特徴だ。

近畿圏では京都産業大(アントレプレナーシップ)、立命館大(デザイン・アート)、近畿大(看護)、桃山学院大(工)などが新設予定である。立命館大(デザイン・アート)では実技系試験は課されないほか、立教大と同様、文理双方からの受験が可能である。桃山学院大(工)は同大初の理系学部となる。学科新設では、東京理科大(理-科学コミュニケーション)、明治大(政治経済-政策)、関西大(システム理工-グリーンエレクトロニクス工)などがあるほか、芝浦工業大(システム理工)の課程制導入、甲南大(理工)の学科の再編といった動きがみられる。

2総合型・学校推薦型選抜の変化、一般選抜では試験日にも影響がみられる

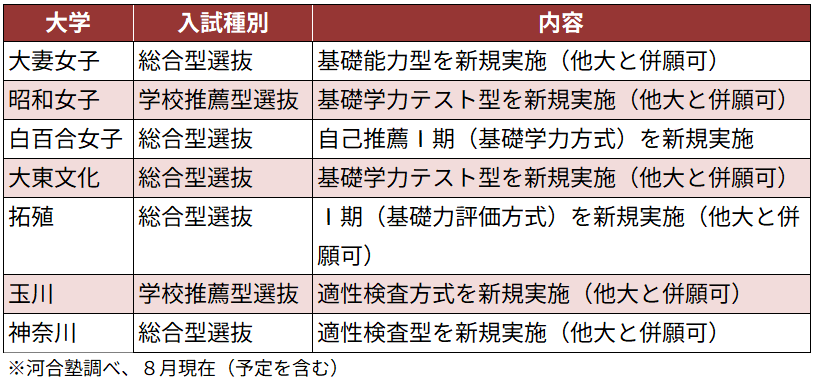

大学入試には一定のルールがある。たとえば各大学が実施する学科試験は、入試の種別を問わず2月1日から3月25日までに行うことになっている。これまでも近畿地区を中心に、年内に学科試験で選抜する学校推薦型選抜は行われてきたが、昨年度、首都圏の大規模大が同様の学校推薦型選抜を導入したことから、ルール違反ではと注目された。これを受け、2026年度の総合型・学校推薦型選抜では調査書などの出願書類に加え、小論文、面接、実技などの評価方法と組み合わせることを条件に学科試験を2月1日より前に実施することが正式に容認された。首都圏では<図表6>のように、入試方式名に「基礎学力方式」「学科試験型」などの名称がついた新方式を導入する大学が目につく。多くの大学では他大との併願可能となっており、一般選抜の前に合格校を確保しておくといった利用法が広がりそうである。

近畿地区では、学科試験にほかの評価方法を組み入れる動きがみられる。京都産業大、龍谷大などでは自己推薦書など本人記載資料を、近畿大では事前提出の小論文を課す。なお、多くの大学は追加の評価方法を点数化しない、あるいはごく小さな配点にとどめており、合否判定の中心は学科試験であるとみてよいだろう。

なお、一般選抜は引き続き学科試験は2月1日からの実施がルールとなっており、文部科学省からも大学に対し改めて遵守を求めた。これによって、獨協医科大や金沢医科大、川崎医科大などの医学科をはじめ、いくつかの大学で試験日を2月以降にする。これまで以上に試験日のバッティングが起こりやすくなるため、入試のスケジュールは慎重に組みたい。

3国公立大併願者に向けた共通テスト方式の新設が目立つ

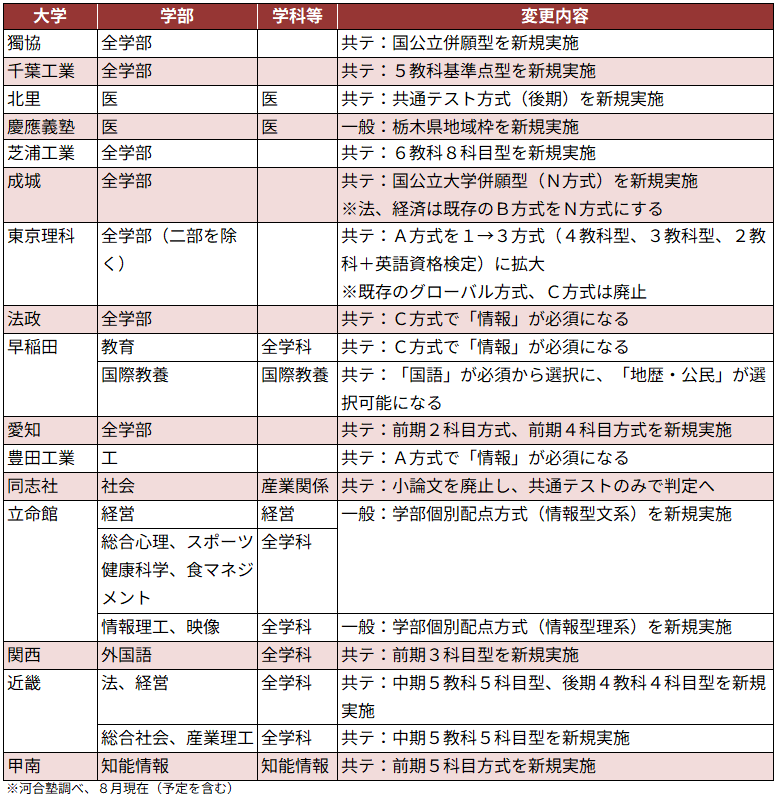

<図表7>は主な私立大の入試の変更点をまとめたものである。共通テスト方式の複線化の動きをみると、獨協大や千葉工業大など既存の方式より科目負担が大きい方式を増やす大学がみられる。こうした方式は私立大専願者には厳しい科目設定であるケースが多く、国公立大との併願者をターゲットとしている。また、法政大(C方式)や早稲田大(教育-C方式)などが共通テスト方式で教科「情報」を必須にする。科目負担増となるが、「情報型」のようなアラカルト方式の一部であったり、元々国公立大併願者の受験を見越した方式であり、私立大専願者には大きく影響しないものとみる。

東京理科大ではこれまで実施していたグローバル方式(一般方式)、C方式(共通テスト併用方式)を廃止し、既存のA方式(共通テスト方式)を1→3方式に複線化(4教科型、3教科型、2教科+英語資格検定)する。立命館大の一般方式では一部の学部で学部個別配点方式(情報型文系、情報型理系)を新規実施する。文系は英語・国語・情報、理系は英語・数学・情報の3教科で情報の出題範囲は「情報Ⅰ」までである。

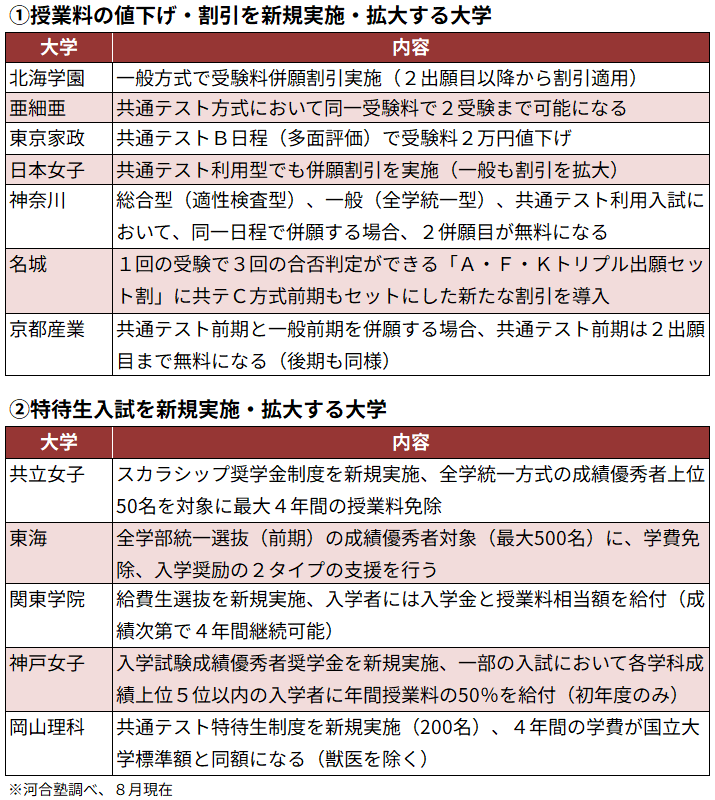

4受験料割引や特待生入試のほか、入学金を一部返還する動きも

<図表8>は2026年度より受験料の割引などを導入・拡大する主な私立大をまとめたものである。受験料割引では神奈川大や名城大、京都産業大などが新たな併願割引を行う。また特待生入試を導入する大学では、東海大や関東学院大、岡山理科大などが新しい制度を導入する。

これらに加え、2026年度は入学金についても動きがある。文部科学省が入学金について、受験生の負担を軽減する方策を検討するよう大学に要請したことが背景にある。摂南大では共通テスト方式の一部日程で入学手続期限を国公立大前期日程の合否発表まで延期する。これにより国公立大の合否を確認して入学手続きが行うことができ、入学金の無駄がないとしている。桃山学院大では併願制の入試制度で入学金を払った受験生を対象に入学金の8割を返金する。このほか、国公立大進学の場合に入学金を全額返金する大学などもみられる。現時点では少数の大学の取り組みにとどまっているが、今後入学金に対しても返金などの対応を行う大学は増えるものとみる。

以上、2026年度入試の受験環境・動き・変更点やトピックについて紹介した。河合塾の入試情報サイト「Kei-Net」では最新の入試情報について随時、更新・掲載をしていく。また、教育関係者向けサイト「Kei-Net Plus」には河合塾が実施する共通テスト模試からみた入試動向の分析記事を掲載する予定である。ぜひそちらもご参考いただきたい。

- 関連コンテンツ

-

- これからの入試

- 2026年度大学入学共通テスト特集

- 入試・教育トピックス

2025年度入試(2025年4月入学者)および2026年度入試(2026年4月入学者)に関する情報をご提供します。

共通テストリサーチ(自己採点集計・分析)のデータを中心に、共通テストの受験から出願校決定、個別試験受験までをサポートする情報をご提供します。生徒向けの共通テスト出願ガイド(Web記事・配布資料PDF)もご利用いただけます。

大学教育・高校教育・大学入試に関するニュースやデータ、河合塾による解説記事などをご提供します。

この記事をシェアする