ミライの選択活用事例

聖光学院高等学校

意思決定を学び、後悔のない選択の先にある「幸せな人生」をめざす

- 実施時期

- 高1、高2の夏休み

- 実施体制

- 探究担当教員による授業実施

学校データ

- ■福島県伊達市

- ■男女共学/私立

- ■普通科

- ■1学年10名程度(進学探究コースでご採用)

- ■高等学校Webサイト

- 導入前の課題

- 22年度に新たに立ち上げた進学探究コースで進路選択・指導の軸となる教材を探していた。

- 選んだ理由

- 「ミライの選択」の内容である「意思決定の方法」を学ぶことが、高校や大学、さらにはその先の「幸せな人生を送るための学び」にもつながると考えた。

- 導入後の成果・効果

- 生徒それぞれの選択肢の幅を広げ、じっくり時間を取って進路について考えさせることができた。 生徒からは「自分のことを知っていたつもりになっていたことがわかった。」「自分が考えている形ではない方法でみんなはさまざまな選択と向き合っているんだなと感じた。」など、今までにない反応が見られた。

ご担当先生のコメント

[三瓶 航 先生(普通科進学探究コース長)]

本校では「ミライの選択」を、進学探究コースの探究活動の一環として毎年夏休みに集中的に実施しています。

「ミライの選択」を導入したのは、プログラムを通じて学ぶ「意思決定の方法」を知っていることが、将来にわたって後悔のない選択につながるのではないかと思ったからです。

進学探究コースの設置目標に「幸せな人生を送るための学び」というものがあるのですが、幸せは自分で後悔のない選択をすることで得られると思っています。「ミライの選択」を学ぶことが、それにつながると考えました。

「ミライの選択」で良いと思ったところは、プログラムで学ぶ「決め方」を使うことで、生徒は自分のことを俯瞰し、自分の感覚を言語化することができるので、強制的に自分自身のことをメタ認知できる、ということです。

こうしたことを踏まえて最終的な決定をするのと、感覚的に決めてしまうのとでは、自分の選択に対するその後の納得度が大きく変わってきてしまうと思います。

授業を行うにあたってプログラムを理解していく中で、私自身もそういえば「決め方」の勉強ってこれまでしてこなかったなと思い、何よりもまず自分の勉強になりました。

導入して3年目になりますが、今年度は初の試みとして、高1、2生合同で授業を実施しました。というのも、高2生は昨年度も実施しているのですが、以前受けた授業を高1生と一緒に受けて復習をすることで、さらに理解が深まり、より幅広い選択ができると考えたからです。

本校では各学年で選択科目があるため、高1、2生それぞれで、次年度での選択科目でどれを選ぶべきか、ということを「決める内容」に設定しました。高1生は、この科目選択がそのまま文理選択につながります。

そして科目選択を行う中で、本校のカリキュラムの説明を行ったり、実際に各科目の教科書も見せたりしながら、生徒に総合評価表を作成してもらいました。

2学年合同で実施したことで、高2生は高1生にアドバイスをしたり、自分の場合はこうだったと話したりしてくれていました。高2生は高1生がいることで「きちんとやらないと」という意識が芽生え、高1生は先輩からアドバイスを受けることができたので、双方にとって良い効果があったかなと思います。

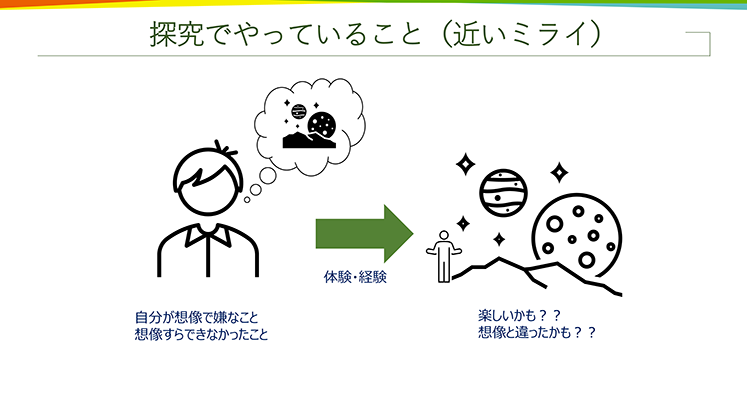

また、今年度は昨年度まではできていなかった進路の「選択肢」についても扱いました。私たちは自分の知っている範囲からしか選択をできないということ、そして、探究の授業ではさまざまな体験や経験を経て、自分の知っている範囲を広げているのだ、といった探究活動の意義を伝えつつ、「ミライの選択」のプログラムにある「選択肢を創る」ワークを通じて、「学部学科」をテーマに総合評価表を再度作成してもらいました。

そして、興味を持った大学や学部をさらに調べるように促すことで、今後の大学研究につながるようにしました。

高校生が進路についてちゃんと時間を設けて考える時間は意外とないと思います。毎日授業に追われて考える時間を取れないと、いざ三者面談の時に「そろそろ決めないと」と言われ、時間的な制約がある中でなんとなく決める、ということになりかねません。

夏休みの時間にじっくり自分と向き合って考える時間を設けることで、普段から進路に対する意識を持つことができます。それによって、後悔のない進路選択をしてくれることを期待しています。

また、生徒には「ミライの選択」や他の探究活動を通じて、いろいろなことを学び、経験してもらうようにしています。それが「高校生」という時点ではピンとこないこともありますが、それでも今はとりあえず教えておくことで、将来何か決めなければならない場面が来たときに、「そういえば授業でこんなことをやったな」と思い出して参考にしてくれるといいと思っています。

次年度に向けては、未来についての選択だけでなく、一度過去に行った選択、つまり高校入学を「決め方」を使って振り返る、ということをやってみたいと考えています。高校入学は多くの生徒にとって初めての大きな選択になりますが、多くは親や先生の言うことを聞いて決めてきたのではないかと思います。過去の経験を振り返り、そこで本校に来て良かった、という結論になればもちろんありがたいのですが、そうでなかった場合に、「今度は自分が納得できる選択ができるようにしっかり考えないと」と生徒に思ってもらうことで、進路選択に対してより意識が高まるのではないかと思います。

生徒の幸せにつながるよう、今後も試行錯誤を続けていきたいと考えています。

旭川実業高等学校

生徒の自走を支援するために導入。三者面談でも手応えあり

- 実施時期

- 高1の1月

- 実施体制

- 新人教員が担当し、ベテラン教員がサポート

学校データ

- ■北海道旭川市

- ■男女共学/私立

- ■普通科

- ■1学年80名程度(難関選抜コースでご採用)

- ■高等学校Webサイト

- 導入前の課題

- 進路を決めきれない生徒が増加傾向にあった。受験に向けて自走するために、しっかりと進路決定ができるようにしたい。

- 選んだ理由

- 1年目は河合塾の講師派遣で実施。その際の生徒がつくった成果物を利用し行った三者面談に手応えがあった。次年度以降では自校での実施に切り替え。

- 導入後の 成果・効果

-

セリフつきの授業用スライドや教員用ガイドブックがあり、急遽実施することになっても実施できた。授業実践のハードルは低い。

「考えろ」と言っただけだと、直感で目についた所を考える傾向にあるが、表をつくって比較するというアプローチは、「ちゃんと考えたうえでの判断」をする機会になる。

プログラムを終えてから三者面談を行った生徒は、文理選択や学問の選択の説明をするときにこの表を出しながら話すなど、つくった表を大事にしていた。保護者からも、「そんなことを考えていたんだ」「家では全然そんな話をしないのに」という反応があった。