高校受験が終わり、ほっとしているそこのキミ! “大学受験”は今日も刻々と近づいています。高校3年間を有意義に、そして志望大学合格という栄冠を勝ち取るために、高校1・2年生のうちにやっておくべきことを確認しましょう。

- まずは、高校1年間の流れを確認しましょう。

高校によって、行事スケジュールの違いはありますが、高校生活は、部活に文化祭に勉強に大忙しです。そんな充実した毎日の中で、自分の将来について少しずつ考え、大学受験の準備をしていく必要があります。

ここでは高校1・2年生のうちにクリアしておきたい5つのミッションを紹介します。

- MISSION1 学習スタイルを定着させよ!

- MISSION2 文理を選択せよ!

- MISSION3 苦手と向き合え!

- MISSION4 大学入試の仕組みを理解せよ!

- MISSION5 “五感”を使って大学・学部研究をせよ!

MISSION1学習スタイルを定着させよ!

高校の授業は中学よりも授業進度が速く、内容も難しくなっています。授業の内容についていけず「お手上げ!」とならないために、1年生の早い段階で学習スタイルを定着させましょう。

学習スタイルの基本は、[ 予習 ]→[ 授業 ]→[ 復習 ]です。まずは、予習をして、自分がわからない箇所がどこかを明らかにしたうえで、授業に臨みましょう。そうすることで、自分が聞かなければならない箇所に特に集中して、授業を受けることができます。そしてなにより復習をすることで理解度を確認し、さらに知識を定着させることが大切です。もし理解できていない箇所があれば、先生に質問しに行くなどして、できるだけ早く解決しておきましょう。

自分が理解できていなかった箇所は、1週間後に再度復習をするとより効果的です。部活動が忙しく、その日のうちにできなかった場合は、週末に補うなど自分にあった学習スタイルを確立しましょう。

河合塾の授業の基本も、[ 予習 ]→[ 授業 ]→[ 復習 ]です。テキストも、この流れに沿って学習できるよう構成されているため、テキストと授業の相乗効果で学習スタイルの定着が図れます。

先輩の声 部活動と勉強を両立させるためのアドバイス

- 北海道大学 総合入試理系 1年 ユキウサギ特派員

- 勉強計画に部活動も組み込みます。長期~短期でやらなければならないことを書き出し、勉強計画を立てる中で、自身のやりたい部活動に時間を割くためにいつまでに何を終わらせるかを明確にしておきます。また、部活動はフレキシブルに活動できるものを選択しておくと、勉強や健康とのバランスをとりやすいです。

- 岐阜大学 医学部 1年 ぴのこちゃん特派員

-

1週間に1回全く勉強しない日(私の場合は金曜日)を作った。もし、休む日を定めないと、毎日だらけてしまう気がしたので、予め決めた。そうすることで金曜日がモチベになりそれ以外は部活後もだらけずに勉強に取り組めた。

勉強する前に15分くらいの仮眠を取る。そうすることで頭がスッキリした状態で勉強をすることができる。睡魔と闘いながら勉強しても頭に入らないし効率が悪いので割り切って勉強の前に寝ておくと良い。 - 明治大学 国際日本学部 1年 もち特派員

- どんなに疲れていても、部活が終わったらその足で塾や自習室など、勉強する場所に直行する癖を付けておくことが望ましいです。はじめは辛くても、自ずと体力や耐性がついてきます。部活生は疲れを言い訳にしてサボってしまうことも多いと思いますが、適度な休憩を挟みつつメリハリのある生活を心掛けましょう。そして、自分よりも早く引退した人の勉強時間を勉強時間共有アプリで見て落ち込んでしまう人も私の周りは多かったのですが、必要以上に周りを気にしてしまうのであればアンインストールしてしまいましょう。また、「自分よりも早く引退する人なんかに負けない!」と強い気持ちをもって、彼らよりも時間を有意義に使う方法を考えましょう。通学の隙間時間活用は勿論のこと、スマホなどの電子機器を遠ざけたりすることも、不必要な時間をそぎ落とすのに有効な方法です。部活生は時間面での制約がある分、時間管理は徹底して行ってください。部活も勉強も、最後まで諦めず両方の夢を叶えたら、最高の景色が待っています。それまで必死にもがいて、頑張ってみてください!

MISSION2文理を選択せよ!

多くの高校では、高2生から「文理分け」が行われます。文系・理系どちらのコースを選択するかは、将来大学や学部を決める際に、非常に大きく関わってきます。比較的時間に余裕のある1年生のうちから、学びたい分野について考えてみましょう。

文理選択で大切なことは、「数学が苦手だから」、「国語が苦手だから」といった「苦手」を理由に選択してはならないということです。将来自分が就きたい職業や、興味のある学問が文系、理系のどちらで学べるのか、という観点で考えるようにしましょう。進みたい進路をどう見つけたらよいかわからない、という人は、新聞を読んで、自分が興味のある内容はどういう記事かな?と考えるなど、身近なものから興味のあるものを探すのも有効な手段です。

先輩の声 文系もしくは理系に決めた理由

- お茶の水女子大学 共創工学部 1年 ハム&チーズ特派員

- 家族が理系職についており、研究者としての姿を目の当たりにして、研究職に対して漠然とした憧れの気持ちがあった。また、日本は災害大国であり、他国に比べて防災に対する意識が高い。そこで、自分も自然環境を保護して快適な生活をしながら、災害に強い世界に誇れる街づくりに協力したかった。

- 青山学院大学 法学部 1年 いちごドーナツ特派員

- 高校生になり、歴史や理科基礎など文理科目両方を中学生までのときより専門的に学んだことで、自分の興味の持つ分野とそうでない分野がわかり、興味も趣味程度でよいのか、より専門的に学びたいのか、将来はどのような分野に関わりたいのか具体的に考えることができた。その中で、歴史には法律が深く絡んでいる(特に近現代)ことに気づき、より学びを深めたいと考えた。

- 同志社大学 経済学部 1年 まほーむず特派員

- 私は、高校一年生の初めの頃はなんとなく得意な科目の多い理系に進むつもりでいました。しかし、文理選択の時期に私の将来なりたい職業の人たちの大学と学部を数多く調べていくと、その職業は特に文理は決まっていないのですが、圧倒的に文系の方が多いことに気づきました。なので、私も進路を文系にしました。

MISSION3苦手と向き合え!

苦手科目や苦手分野は誰にでもあります。この「苦手」と向き合い、克服できるかどうかが、志望校合格のための鍵となります。国公立大では、受験に必要な科目が「8科目」とかなり多いのが一般的です。高3生になると、理科や社会の暗記にも時間が必要になってきます。英・数・国の主要3教科の苦手は高1・2生のうちに克服しておきましょう。間違えた問題や理解ができていない箇所は、教科書を繰り返し読んだり、先生に質問したりと十分な時間をかけましょう。時間に余裕のある高1・2生のうちに、とことん苦手と向き合いましょう。

苦手科目の克服には夏休みなどの長期休暇が絶好の機会です。しかし、一人で計画を立てていても、なかなか「苦手」を克服することは難しいでしょう。

長期休暇中に開講される河合塾の講習では、重要なポイントが凝縮されており、自分の苦手箇所を効率よく勉強することができます。

先輩の声 苦手科目をどのように克服しましたか

- 東京大学 教養学部 1年 アランスミシー特派員

-

無理に高得点を目指さず、最低ラインを引き上げるつもりで勉強した。テキストや模試の解けなかった問題を小型のノートに書き写し、定期的に見返した。

試験では全ての問いには手をつけず、解けそう、または解くべきだと思う問いに注力した。そのために、試験前半ではどの問いに挑むべきかを見極める時間を設けた。 - 日本獣医生命科学大学 獣医学部 1年 りさ特派員

- 英語で長文演習する前に文構造をとる練習をしたら読みやすくなり、スピードも上がったので、おすすめです。私大はとにかく単語、熟語、文法が問われることが多く、後回しにすると全然問題が解けなくなるので、なるべく早めに覚えておくといいと思いました。演習してわからなかった単語・熟語はノートに書いて単語帳を作ると、間違えてたところだけ何度も見返せるのでおすすめです。

- 早稲田大学 政治経済学部 1年 なっく特派員

- 模試や過去問を活用して、自分の弱点を洗い出した。解けなかった問題やミスした問題は、すぐに復習して理解するようにした。模試の結果を分析することで、自分の弱点を把握し、そこを重点的に勉強する戦略を立てた。「数学が苦手」というマインドセットを変えることも大切。ポジティブな自己暗示を使って、「数学は得意だ」「必ず解けるようになる」と自分に言い聞かせた。ポジティブな思考は学習意欲を高め、長期的な継続に繋がったと感じる。しかし今思い返せば、やはり苦手科目だった。

MISSION4大学入試の仕組みを理解せよ!

大学入試の仕組みや制度はとても複雑です。「国公立大」と「私立大」、「一般選抜(一般入試)」や「学校推薦型選抜(推薦入試)」「総合型選抜(AO入試)」ではそれぞれスケジュールや選抜方法が大きく異なります。それらについて正しく理解し、その後の学習計画を立てましょう。

Kei-Netでは、現在の大学入試の仕組みを、わかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。

MISSION5“五感”を使って大学・学部研究をせよ!

比較的時間に余裕のある高1・2生のうちに、いろいろな大学について調べ、自分が学びたいと思える大学・学部に出会いましょう。大学のオープンキャンパスに参加したり、興味のある学問に関する研究が行われている大学について調べたり…。自分の目で見て、聞いて、触れて、自分の五感を使って大学・学部研究をしてください。志望校に対する具体的なイメージをもつことは、勉強に対するモチベーションアップにつながります! Kei-Netにも、大学・学部研究に役立つ様々なコンテンツを用意しています。ぜひご利用ください。

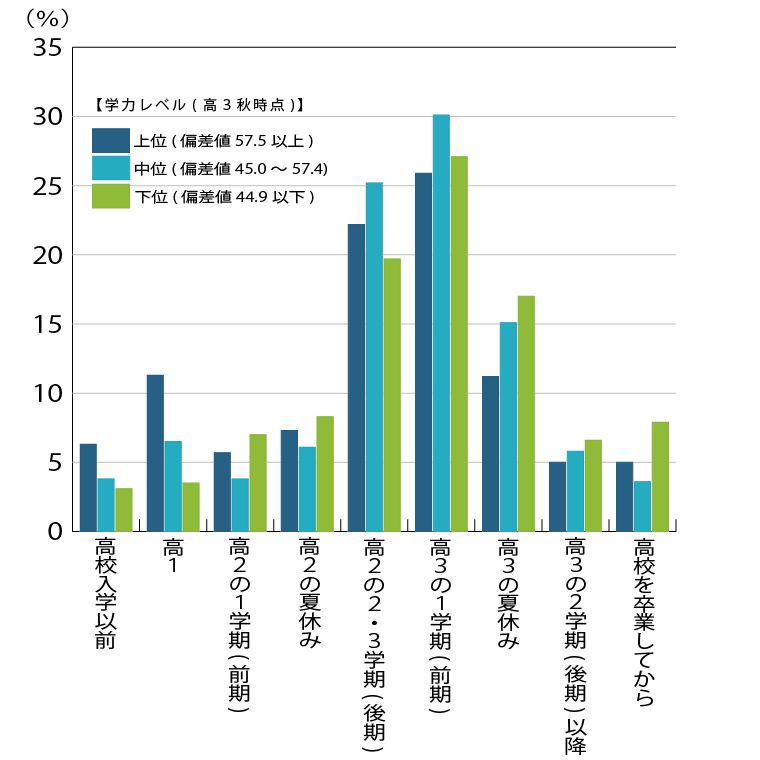

- 大学受験を意識した勉強はいつ頃から始めましたか?

-

※河合塾生アンケート(2024年 春(2023年度塾生)The Longest Year)より

左下のグラフは河合塾のOB・OGが大学受験を意識した勉強を始めた時期を、高3の秋時点の学力レベル別にまとめたものです。学力レベルが上位になるほど、早い時期から大学受験を意識した勉強を始めていることがわかります。

大学入試は、高校1・2年生の範囲から多く出題されます。高校3年生の1年間に懸けるのではなく、3年間をかけて、じっくりと受験勉強を進めていきましょう。日々の予習や復習、定期テストの勉強はすべて、高校3年生の1月、入試本番につながっています。

高1・2生のうちからチュートリアルや個人面談を通して、一人ひとりに最適な学習指導や入試情報を提供します。大学受験を意識した学習計画など、気軽にチューターに相談することができます。

大学受験は人生の大きな節目。早めの準備が成功への鍵となります。時間がある今のうちに、じっくりと進路選び、学習習慣を整えることで、余裕を持って受験に臨むことができます。

さあ、ミッションをクリアして、栄冠を勝ち取ろう!