日本史はメモが命

明治大学 文学部 2年 めいじろう推し特派員

ノートの使用用途

ノートの使用用途- 映像授業受講、及び復習用

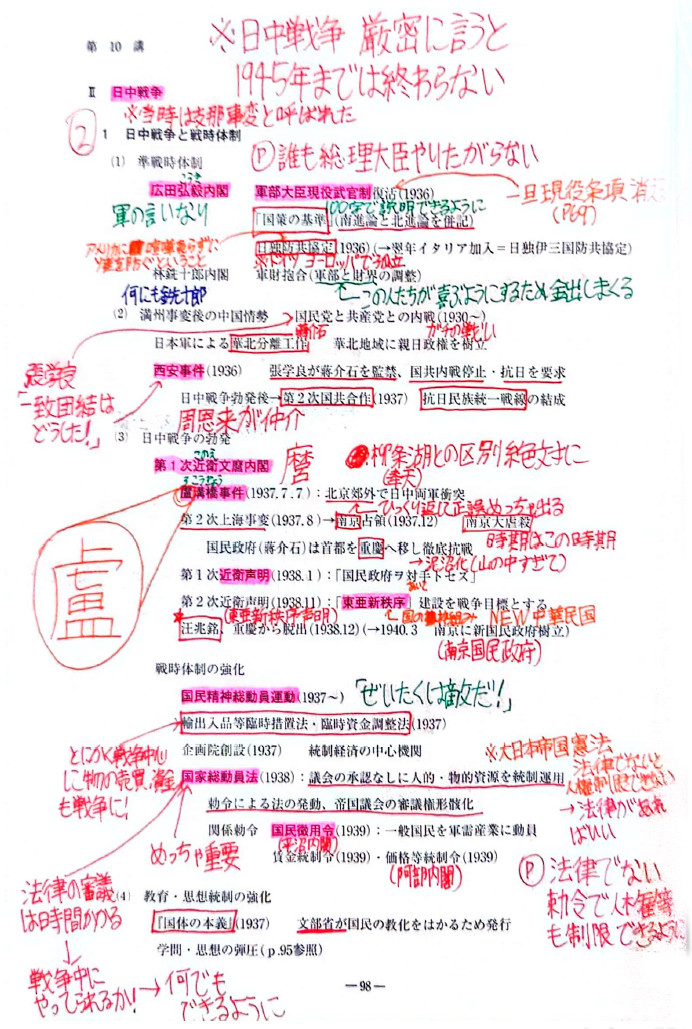

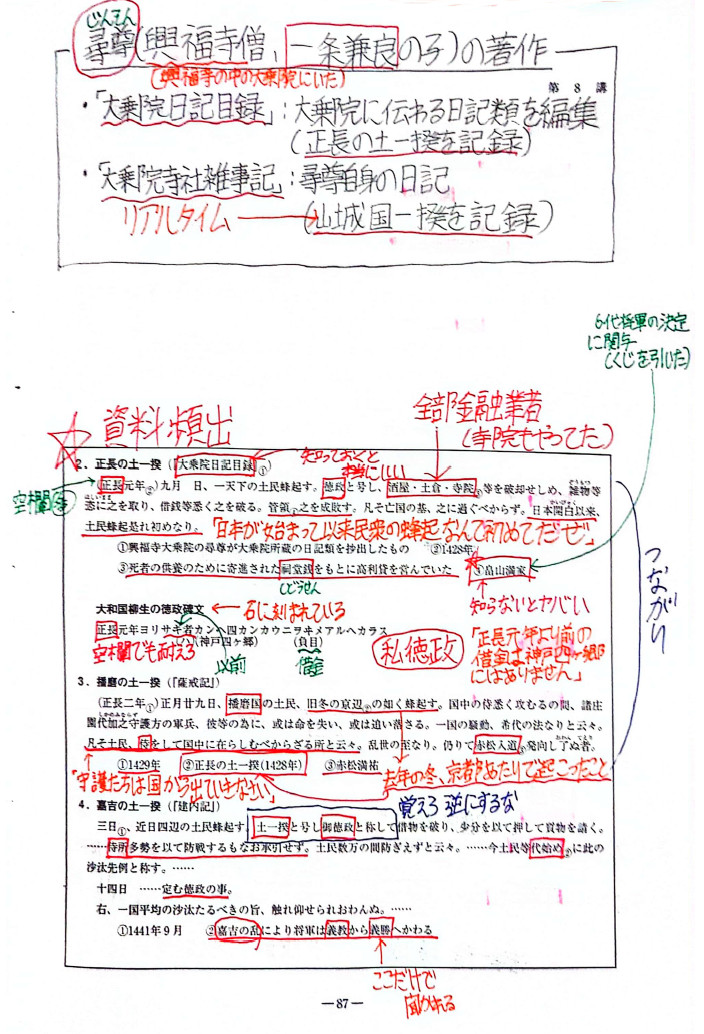

POINT1とにかくメモしまくる

授業内の板書はもちろん、先生の話、用語集(電子辞書)や山川日本史小辞典(電子辞書)の記述で重要なポイント、授業で扱わなかった用語とその解説、既存及び自作の語呂合わせなど、とにかく多くの知識を書けるだけ書いた。復習の際もメモにまみれたテキストを中心に行った。今思えば狂気の沙汰でしかないが、これが功を奏したのか、1年経たずして模試の偏差値は74まで上がった。

※画像をクリックタップで拡大

POINT2重要なところは赤で書く

自分の中で明確な基準があったわけではないが、色によって知識の重要度を変えることをやっていた。ピンクのマーカーでまずは太字を塗り(予習)、赤は重要なこと(及び重要だと思ったこと、問題集等で間違えたところ)中心、オレンジと緑は豆知識的なもの、シャープペンシルは授業内の板書…というように分けていた。青も使っていたが、テキストの文字を塗りつぶしてしまう恐れがあるので慎重に使っていた。

※画像をクリックタップで拡大

POINT3重要な語句は赤の四角で囲み太字扱い

これは河合塾の先生に教えていただいた。テキストには太字の最重要語句以外にも重要な語句はたくさん散りばめられていて、先生がよく「この語句を四角で囲って」とおっしゃっていた。その他、授業内で重要だと指摘されたところ、またはある種自分の「ある程度根拠のある直感で重要だと思ったところ」を赤い四角で囲っていた。

※画像をクリックタップで拡大

- ADVICE

- 私はいわゆるGMARCH及び関関同立は1校を除きすべて合格することができました。河合塾のテキストは非常に良質で、特別なことはしなくても少なくともMARCHや関関同立は合格ラインに到達することができました。ただし論述問題の対策は、河合塾の私立大学向け日本史のテキストだけでは難しいと感じました。また、旧帝国大学をはじめとした国公立大学や、私立でも津田塾大学や法政大学文学部、中央大学法学部、学習院大学文学部(いずれも第一志望の場合)などの対策は、日本史の先生にアドバイスを求めたり、そのための講座を受講するなどして別に対策すべきだと思います。