「美大に入学したい!」 そう考える受験生にとって、避けて通れないのが実技試験。

しかし、どう対策したらよいのか悩んでいる人も少なくないでしょう。

ここでは、美術系大学・学部で課される実技試験の対策についてまとめました。ぜひ参考にしてください。

実技試験 何が課される?

美術系大学・学部で課される実技試験は、もちろん大学や専攻により異なりますが、多くの大学で課されているのが「素描課題」と「専攻別課題」です。

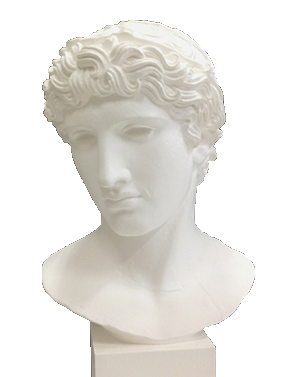

素描課題は、「デッサン」と言われることもあり、指定されたモチーフを木炭や鉛筆を使い着色せずに描く試験です。モチーフを正確に捉え・表現する基本的な描写力が必要です。また、モチーフは無く、言葉や写真から発想するイメージを描くといった出題もあります。

専攻別課題では、日本画専攻なら「水彩画」、油絵専攻なら「油彩画」、彫刻専攻なら「塑造」といったように、専攻別に必要とされる力が問われる試験です。

実際の大学入試例

(※以下の例は、全て2024年度入試のもの)

- 例1:金沢美術工芸大学 美術工芸学部 デザイン科インダストリアルデザイン専攻(中期日程)

-

3月12日:実技試験(600点)

鉛筆デッサン…問題:「カセットコンロ」「たこ焼きプレート」「水の入ったボトル」「おたま」「ふきん」を描きなさい。3月13日:実技試験(各400点)

色彩表現…問題:モチーフ「木製クリップ」の形の特徴を捉えて自由に構成し、美しく色彩表現しなさい。

立体表現…問題:与えられた粘土の全てを使い直径10cmの円柱を制作した上で、1/3程度の粘土を削り取り、美しい曲面で「風」を表現しなさい。- 合否は実技試験と共通テスト(600点)の総合判定

- 試験内容は大学発行の「令和6年度一般選抜試験問題」より

- 例2:京都市立芸術大学 美術学部 デザイン科(前期日程)

-

2月25日:実技試験(各250点)

描写…問題:「止まっている水」と「動いている水」の二つの状態の水が入ったプラスチック容器2点を構成し、鉛筆で描写しなさい。

色彩…問題:テーマ「光」。与えられたフィルムの観察からテーマを発想し、にじみの効果を活かした色彩構成をしなさい。2月26日:実技試験(250点)

立体…問題:4色の色画用紙を使って、「明快な立体」を制作しなさい。- 合否は実技試験「描写」「色彩」「立体」(計750点)と共通テスト(700点)の総合判定

- 試験内容は大学発行の「令和6年度入学試験問題」より

- 例3:東京造形大学 美術学科 彫刻専攻領域(一般方式)

-

2月3日:実技試験(300点)

石膏デッサン…問題:「ガッタメラータ胸像」を描きなさい。2月4日:実技試験(200点)

塑造…問題:自分の手を観察して塑造しなさい。- 合否は実技試験のみで判定

- 試験内容は大学発行の「2024年度一般選抜入学試験実技試験問題・参考解答」より

志望大学でどのような試験が課されるかが分からない人は、まず各大学のホームページ等で確認をしましょう。

Kei-Netでは、受験生のアンケートから作成した「実技試験の実施状況」を掲載しています。

具体的な試験内容や会場の様子、先輩からのアドバイスなどが閲覧できますので、ぜひチェックしてください。

なお、実技試験は作品の制作という性質上、学科試験に比べると試験時間が長く設定されています。1日で終わらず、2日にわたって実施されることもあります。課題制作に必要な技術はもちろん、長時間の試験に対応する持久力と集中力も必要です。

実技試験 どう対策する?

志望校で課される試験を確認したら、実際に手を動かして対策・練習をしていくことになります。

しかし、どれだけ練習をしても、あなたの作品が入学試験でどう評価されるのか、「正解」が分からないところが実技試験対策の難しいところではないでしょうか。ここでは、「正解」に近づくための重要なポイントを2つご紹介します。

POINT1各大学の出題傾向を押さえて対策を!

志望大学に合格するためには、まず「大学を知ること」が必要です。

志望大学・専攻で課される課題の傾向や、どのような力が求められているかを確認しましょう。

例えば同じデッサンの試験でも、用意されるモチーフに傾向があるのなら対策が立てやすくなりますね。その他に試験時間や答案用紙の大きさ・種類、使用できる道具なども実際の試験に沿った対策を行いたいところです。

入試例で挙げたように「特性を活かして」「自由に構成」など特徴のある指示がある場合も、それに沿った対策を行う必要があります。

ただし、実際の試験では傾向が異なる可能性もありますので、柔軟に対応できる力も身につけましょう。

また、多くの大学で「求める力」や「採点基準」「重視するポイント」等が公開されています。これらを無視して対策するのはもったいないですね。アドミッション・ポリシー(入学者受入れ方針)として記載されていることもあります。大学ホームページや募集要項等の資料で確認できますので、必ずチェックしましょう。

大学によっては、オープンキャンパスや説明会などで、「合格者の作品」を展示し、解説しているところもあります。実際の合格作品を直接自身の目で確認することができますので、ぜひそういったチャンスは逃さずに積極的に活用しましょう。ホームページでも掲載されている場合がありますので、ぜひチェックしてください。

POINT2専門家の添削・アドバイスが必須!

上で述べたように、実技試験にはただ1つの答えがあるわけではなく、自分の作品が大学の求める力に合致しているか判断するのは困難でしょう。また、POINT1で紹介したような情報を1人で集めるのも大変です。

そこで重要なのが、専門家の力です。身近な存在では、高校の美術の先生が相談にのってくれることもあるでしょう。

河合塾では、美術系大学をめざす方を対象とした「河合塾美術研究所」を設置しています。新宿・名古屋の通学クラスに加え、通信講座も提供しています。

河合塾美術研究所 おすすめポイント

- ①合格実績

- 河合塾美術研究所は1970年の創立以来、東京芸術大をはじめとする全国の芸大・美大を対象に、数多くの合格者を輩出しています。今日も各地の卒業生が、美術・デザインの現場で活躍しています。

- ②経験豊富な講師陣による個別指導

- 経験豊富な講師陣が、個人の資質を見つめ、大学進学後も視野に入れた丁寧な個人指導を展開しています。作品講評は、優秀作品のみでなく全員に対し行います。さらに個人面接・保護者面談で学習状況を確認し、受験校や進路の検討などもしっかりとサポートします。

- ③多彩なカリキュラム・ゼミ

- 河合塾美術研究所は、全国の芸大・美大の多様な入試に対応する各専攻を揃えています。多様なゼミや屋外授業も取り入れた独自のカリキュラムを構築し、受験実技の基礎力を鍛えながら、今日の入試で問われる発想力や構想力を伸ばす幅広い学びの機会を提供しています。

- ④美大受験情報の発信

- 河合塾美術研究所は、全国の美大入試情報を網羅した『美術系大学入試資料集』や実技テキスト『WARM UP!』などを発行。塾生は、これらの情報や学科試験情報を活用し、入試に臨むことができます。

- ⑤充実・安心の学習環境

- 現代的で明るいアトリエで制作に打ち込むことができます。画材店が併設され必要な画材は塾内で購入することができる上、専門のギャラリーがあり、他の生徒・アーティストの作品に触れることもできます。つくるだけでなく、見る・触れる・出会う機会を通して意識を高められる理想的な環境を提供しています。

- ⑥万全の学科指導

- 河合塾が誇る教材や全国規模の全統共通テスト模試による分析の活用、問題解説動画の提供などを通して、実技試験のみでなく、学科試験においても充実のサポートを行います。

- ⑦通信講座

- 近くに教室がない方のために、通信講座を設置しています。遠方にいても実技試験の指導が受けられるのはもちろん、進路相談も電話やメールで気軽に行えます。

「実技模試」の受験もオススメです。合格レベルへの到達度が測れるほか、本番さながらの雰囲気のもと実際の試験時間で行われますので、予行演習としても最適です。

河合塾の実技模試では、入試を徹底的に研究した河合塾美術研究所の講師が採点、的確なアドバイスをします。

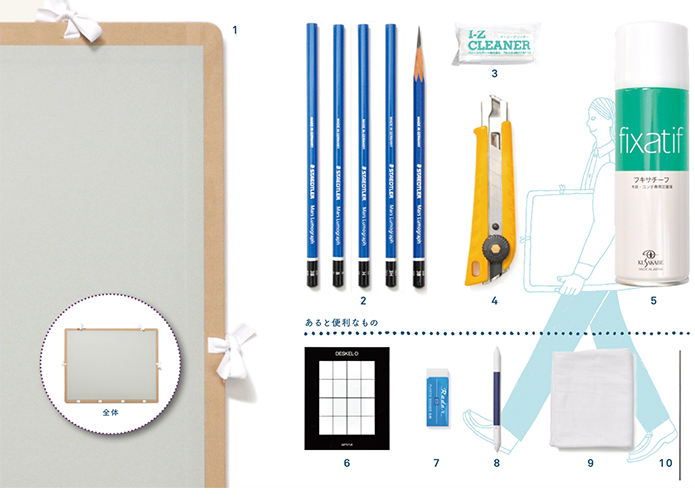

コラム ~実技試験対策に必要な道具~

実技試験対策を始めるにあたり、様々な道具が必要になります。例えば、デッサンに使う基本的な道具には右下図のものがあります。

各道具の説明や「色の基本セット」など、河合塾美術研究所のホームページでご案内しています。ぜひご覧ください。

自分に適した道具を使いこむと愛着が湧いてくるものです。学科試験であれば、使い込んだノートや参考書が自信をくれたという先輩の声をよく聞きます。実技試験でも、使い切った絵具の容器や削り切った鉛筆などを捨てずに持っておくと、それらが自信に変わるお守りになるかもしれませんね。

最後に ~ 学科試験対策もバランス良く! ~

ここまで実技試験対策について見てきましたが、「学科試験」の対策も忘れてはいけません。

国公立大学の一般選抜を受験するなら原則大学入学共通テストが必須です。私立大学の一般方式でも、実技試験にプラスして学科試験が課されるケースが多くあります。

また、大学・専攻や入試方式によっては実技試験が課されず、共通テストや大学個別の学科試験のみで入学可能な場合もあります。

合格率を上げるためには、実技試験も学科試験もおろそかにせず、バランス良く対策しましょう。

実技試験の実施状況

実技試験の実施状況