模試の活用法

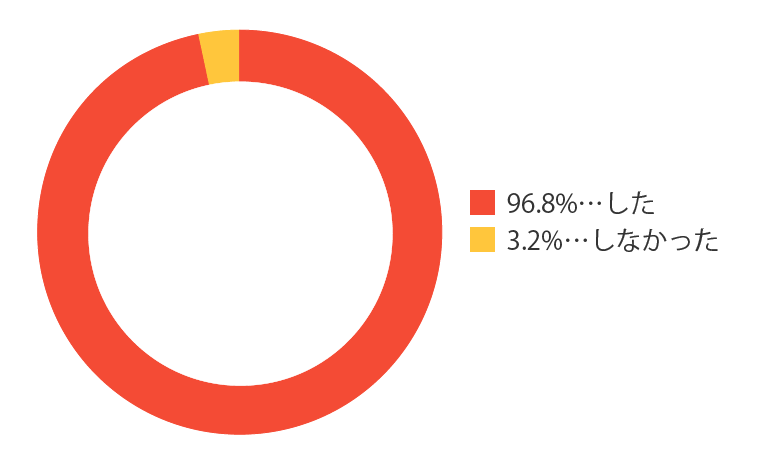

Q.模試の復習はしましたか?

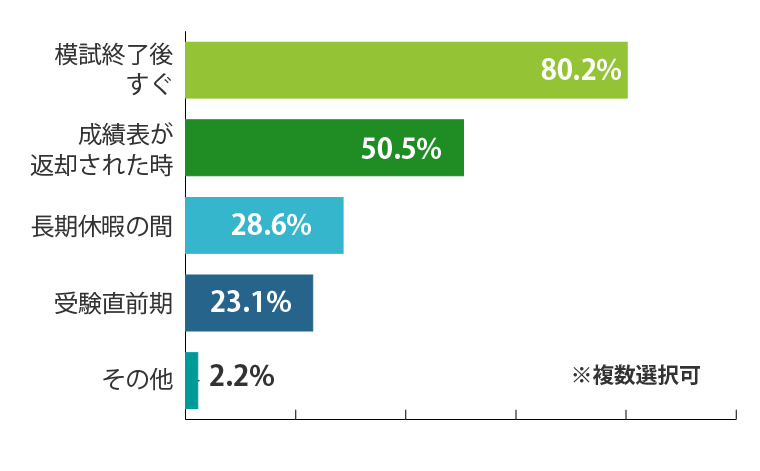

Q.いつ復習をしましたか?

模試は受験するだけではその効果も半減してしまいます。間違えたところはとくに重点的に復習をしましょう。

Kei-Net特派員の先輩たちもほとんどが模試の復習をしたと答えています。復習の時期としては、受験直後と成績資料が返却された際が多数という結果になりました。

先輩たちのアドバイスを参考に、模試を有効活用してください。「模試受験大作戦」では、模試を受ける注意事項などもあわせて紹介しています。こちらも参考にしてください。

Questionマーク系模試をどのように活用したか教えてください。

※特派員のプロフィールはアンケート回答時点(2023年度)のものです。

京都大学 農学部 1年 C.G.特派員

間違えた理由をとことん考えた。共通テストはひっかけが多いので、同じミスをしがちです。自分がどんな問題を間違えやすいか、分析していたら見えてきます。それをノートにまとめておくと、本番絶対同じミスをしません。

大阪大学 法学部 1年 HT特派員

解ききれなかったところは答えを見る前にその問題にかけていいと考えられる時間を計ってその時間で解くことをした。また自分の解法以外にも優れた、時短になる解き方を学んで真似できるようにその解き方で実際に解きなおした。またリスニングはスクリプトを見ながら聞き直して試験時に聞こえなかった部分の読まれ方を確認した。

横浜市立大学 国際商学部 1年 すず特派員

マーク式模試では、復習の時に正解ではない選択肢についても検討し、なぜその選択肢が間違いか説明できるまで復習していました。何度も間違えた分野や整理が必要な分野に関しては、模試の復習ノートにまとめて直前期や入試当日まで見返していました。復習ノートにまとめた内容が本番の入試に何度も出題されたこともあり、とても役に立ちました。

慶應義塾大学 文学部 1年 M.Y.特派員

時間が足りなくて解くことができなかった問題を解いて丸付けをし、そのあとで間違えたところの解きなおしをして、次に解いた時には満点をとれるようにすることを目標にしていた。問題そのものに対するアプローチとは別に、どうしてその問題が解けなかったのか、どうしたらできるようになるのか、今後どういう勉強をしていくのか、自分の弱点は何かなど、自分の分析をすることがとても重要だと思う。

東京慈恵会医科大学 医学部 1年 M.I.特派員

正答誤答関係なくすべての問題を解きなおした。また、解説をよく読んで早く解くコツを学んだ。特に理系は社会に時間を割きにくいため、社会科目はその場で直しをするだけでなく、すべての問題の解説を熟読して、ポイントとなるところは別のノートに軽くメモをした。それは直前期にも見直し、本番にも役に立った。どの科目も良問で、解説にも重要なことがたくさん書いてあるため、解説を読むことを意識して復習した。

Question記述系模試をどのように活用したか教えてください。

※特派員のプロフィールはアンケート回答時点(2023年度)のものです。

大阪大学 基礎工学部 1年 ベニー特派員

自分が出来るはずなのに出来なかったところを重点的に解き直した。実際に紙に書くと、解答解説を見てから解き直しても、途中で詰まることが多かったので、やはり解説を追うだけでなく、紙に書いてみることが大事だと思う。

神戸大学 理学部 1年 K.O.特派員

記述形式では、答えだけではなく回答の道筋も大切になってくるので、どういう考え方をすればよかったのかを第一に考えながら復習を行っていた。また、自分の回答が返却されてからは、模範解答と自分の回答を照らし合わせながら、どこで自分の考えと正しい考えに差が生まれたのかをしっかりと把握して、その分野、単元の演習に取り組んでいた。理科では答えだけを求められている問題もあるが、そのような問題であっても自分の問題用紙に回答の道筋をしっかりと残して後々復習できるようにもしていた。

学習院大学 文学部 1年 うめめ特派員

記述は自己採点が難しいですが、解説を見た時に絶対に必要なワードやその解説が書いてあります。それを見て終わりにするのではなくなぜそれが必要なのか自分で説明出来るまで、納得するまで復習をしてください。それが正しいか不安ならば先生に自分の考えを全て言って確認しましょう。

國學院大学 文学部 1年 S.K.特派員

自分の回答がどうして違うのか、何が足りないのかということを正確に分析して単なる知識不足であればその間違えた問題の分野をもう一度勉強し、文の書き方の問題であれば、いつもの河合塾の講座の先生に添削してもらうということを行なった。

東京経済大学 経営学部 1年 青赤特派員

解き直しをして、模試時の自らの解答と照らし合わせて成長したところと間違えたところを比較していました。記述模試はレベルの高い問題もあり、復習をすることで大きな効果を得ることができると思います。自分に合った復習方法をみつけて欲しいです。もしわからないということであったら、なるべく早く学校もしくは予備校の先生に頼ることを忘れないでください。