一度触れた問題は絶対に落とさない

東京大学 理科二類 3年 Y.M.特派員

ノートの使用用途

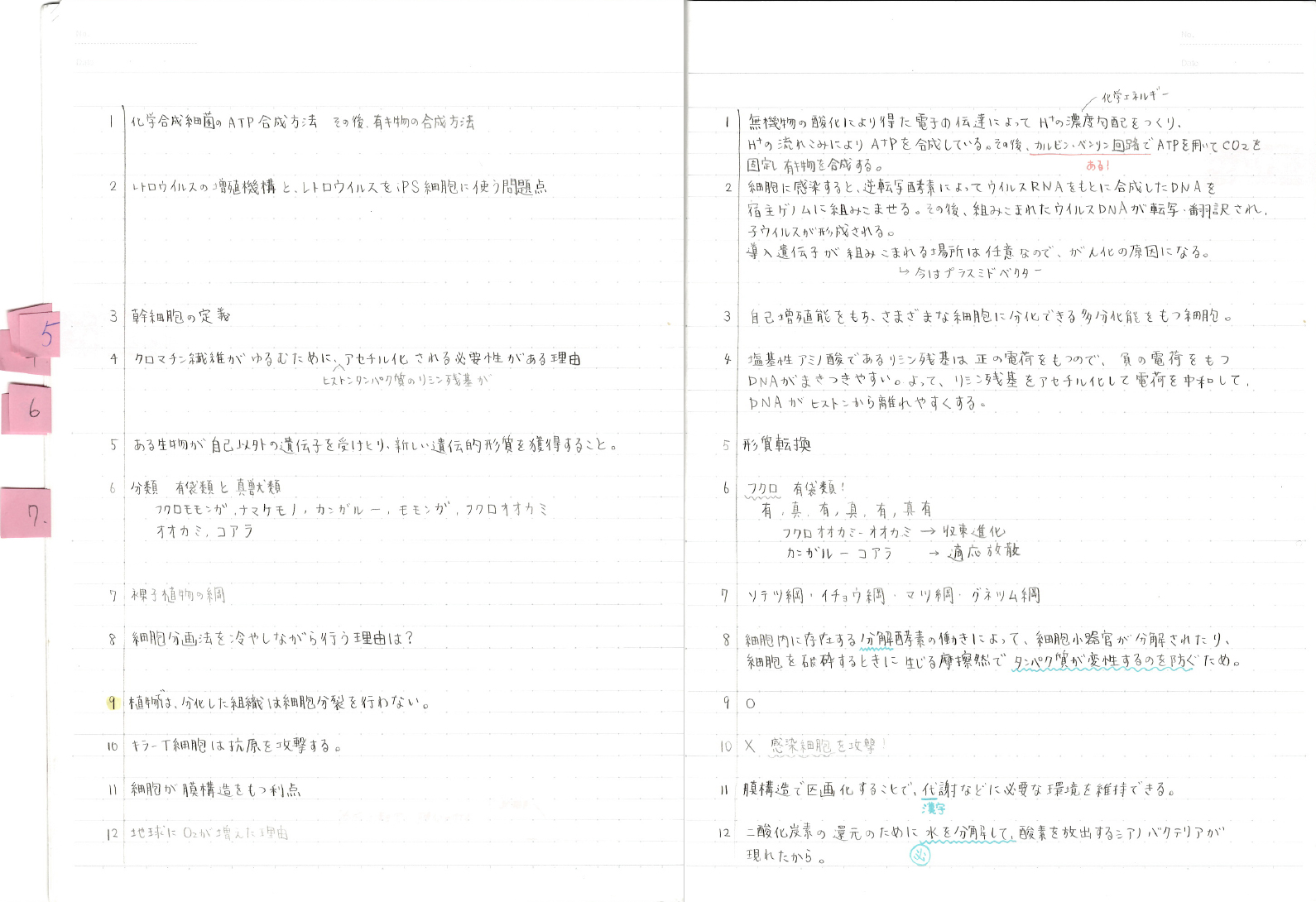

ノートの使用用途- 生物の間違いチェックノート

POINT1隙間時間に見やすくする

私はノートの見開きの左側に問題を書き、右側にその解説を書く、というようにまとめて、通学中などでも見やすくなるようにスペースを分けていました。また、問題は一問一答形式にして、限られた時間でもどこまでやったかわからなくならないようにしていました。さらに、定義を聞く問題、穴埋め問題、原理を問う問題など、いろいろな形式を混ぜて飽きが来ないようにしていました。

※画像をクリックタップで拡大

POINT2情報は常に更新していく

問題を解いていく中で、以前解いた問題と似たようなものに当たることがあるかと思います。問題集が違ったり、見ているサイトが異なると、模範解答や考え方も以前の問題と完全に同じではなくなります。そのような時、私は新たに得られた別解や考え方のポイント、知識があれば、それを右側のページにどんどん追加していって、ノートを更新していきました。どちらが覚えやすいかも把握できますし、一回に何冊もの問題集を見なくて済みます。

POINT3できない問題にぶつかったらすぐに書く!

これは生物に限った話ではないですが、できなかった問題をまとめたノートを作っている場合、その問題は逐一すぐに書きましょう。私はノートを持ち歩くのをよく忘れて、問題集に☆のマークだけつけておいてノートに移すのを忘れることが多くありました。どんなに面倒でも、ノートへの反映は忘れないうちにすぐにしましょう。

- ADVICE

- よく、まとめノートは時間の無駄ということを耳にしますが、私はきちんと活用できるなら作る意義があると思います。あまり人の意見を鵜呑みにせず、参考程度にして自分なりの方法を確立させていくのがよいと思います。私は過去問を解くときなど、過去問専用ノートなどをつくらず、裏紙に解いて、採点後は捨てていました。これを二回目に解いたときに自分が以前どんなミスをして間違えたのか確認できなくなり、後になって後悔しました。簡単な計算問題等でノートを作る必要はないかもしれませんが、過去問などは後で見返せるようにノートは残しておくべきです。