間違いの見える化

京都大学 法学部 2年 ラピ特派員

ノートの使用用途

ノートの使用用途- 過去問の復習用ノートとして。模試前などに見直しするのに使った。

POINT1間違った点・思考の仕方を明確にする

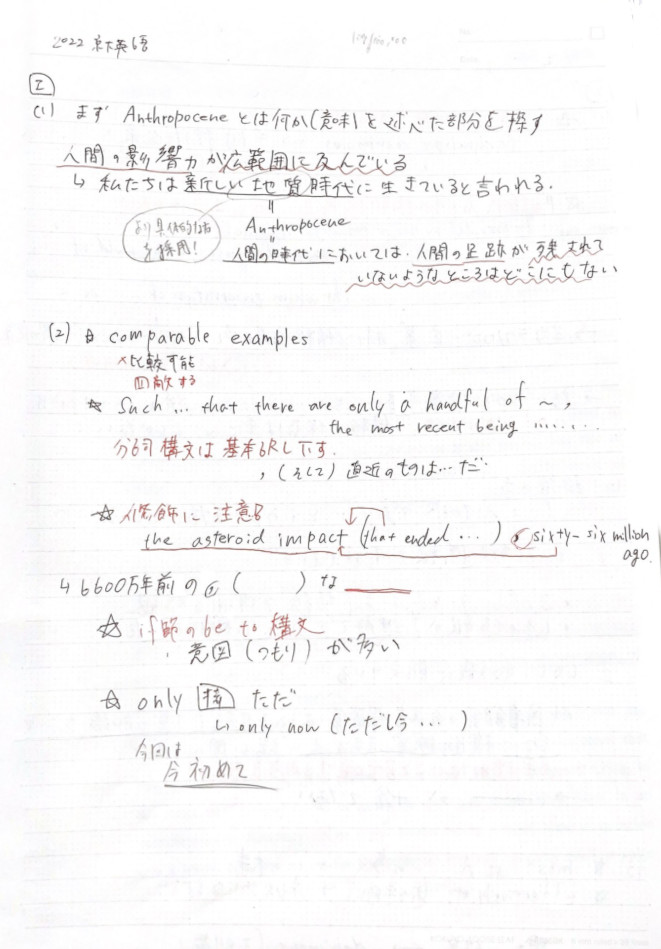

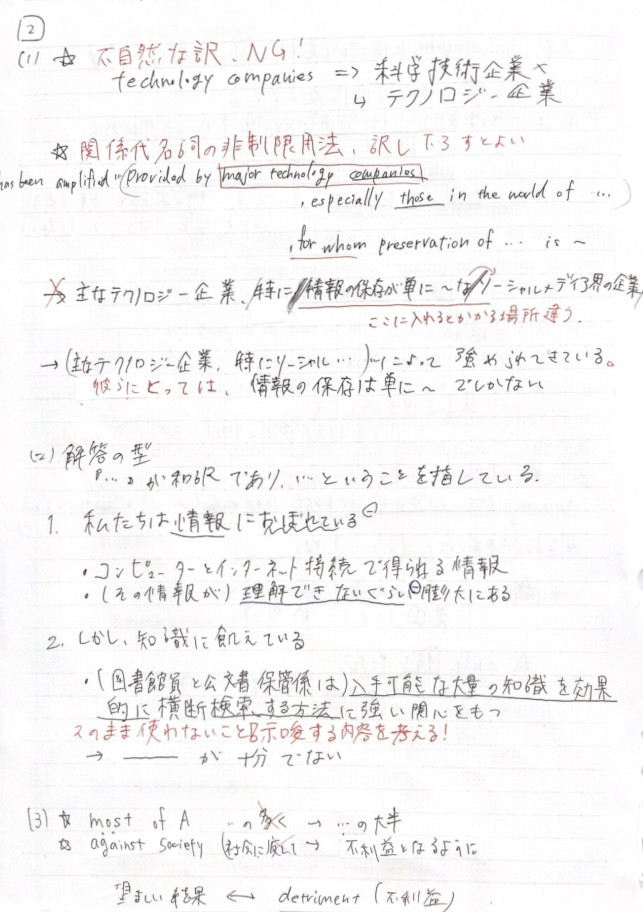

私は、得点源とすべきなのは英文和訳だと思っていました。そのため、構文解釈の力を伸ばすことを意識して、復習ノートも作っていました。具体的にどうしていたかというと、たとえば、修飾をかけるところを間違ったら、「修飾に注意」というように赤字で書き、下に該当箇所の文を抜き出して修飾関係を見える化していました。また、単語の訳し方を間違ったときは、自分の解答もノートに書き留めて置くようにしました。Comparable examples→「×比較可能な例」「○匹敵する例」というような感じです。どう考えてその訳をあてるのかまで書くと、定着しやすいかも知れません(先の例でいうと、「比較する対象があるから、~に匹敵すると訳した方が適切」という風に書くとよいと思います)。

※画像をクリックタップで拡大

POINT2できる限りコンパクトに

私はノートにあまりごちゃごちゃ書きすぎるのは好きではなかったので、できる限りコンパクトになるようまとめていました。そのため知らない意味の単語などは別で単語帳を作ってそっちの方に書き、ノートには書かないようにしていました。ノートにまとめるのは、間違った構文や単語の訳し方、そのほか間違った説明問題でした。

POINT3問題文はコピーしておく

問題を解く際、問題文はコピーしておくのが良いです。赤本などでそのまま解くのはやりにくいですし、コピーして解いた方が本番に近いためです。解き終わったら、そのコピーに書き込んでやり直しをしてファイルに保存していました。そこに見直しノート(ルーズリーフ)を挟んで、模試前に見直したり、毎日その英文を音読していました。ノートのとり方からは少し話がそれてしまいましたが、見直しノートには問題文もあったほうがよいというのが、ここで言いたかったことです。

- ADVICE

- 間違ったところの分析、すなわちどうしてそのような答えになるのか、次間違わないためにはどうすればいいのかと考え、それを文字化するという作業(ノートにまとめる)は意外と時間がかかります。しかし、それを続けるうちに間違いは減っていきますし、見直しをする時間も短くなります。そのため、時短で見直しを終わらせようとせず、しっかり自分のミスを分析することをお勧めします。また、演習をする中で知らない単語もたくさん出てくると思いますが、それはその都度覚えるのが良いと思います。京大の英語においては、過去問で既出の単語が再び出てくることが多くありますので、きちんと覚えていけば、単語に躓くことなく読解できるようになります。私はスマホで単語帳を作って覚えていました。