配置で覚える!自分だけの日本史ノート

慶應義塾大学 法学部 2年 S.S.特派員

ノートの使用用途

ノートの使用用途- 学校の授業用

POINT1プリントを貼る場所を決める

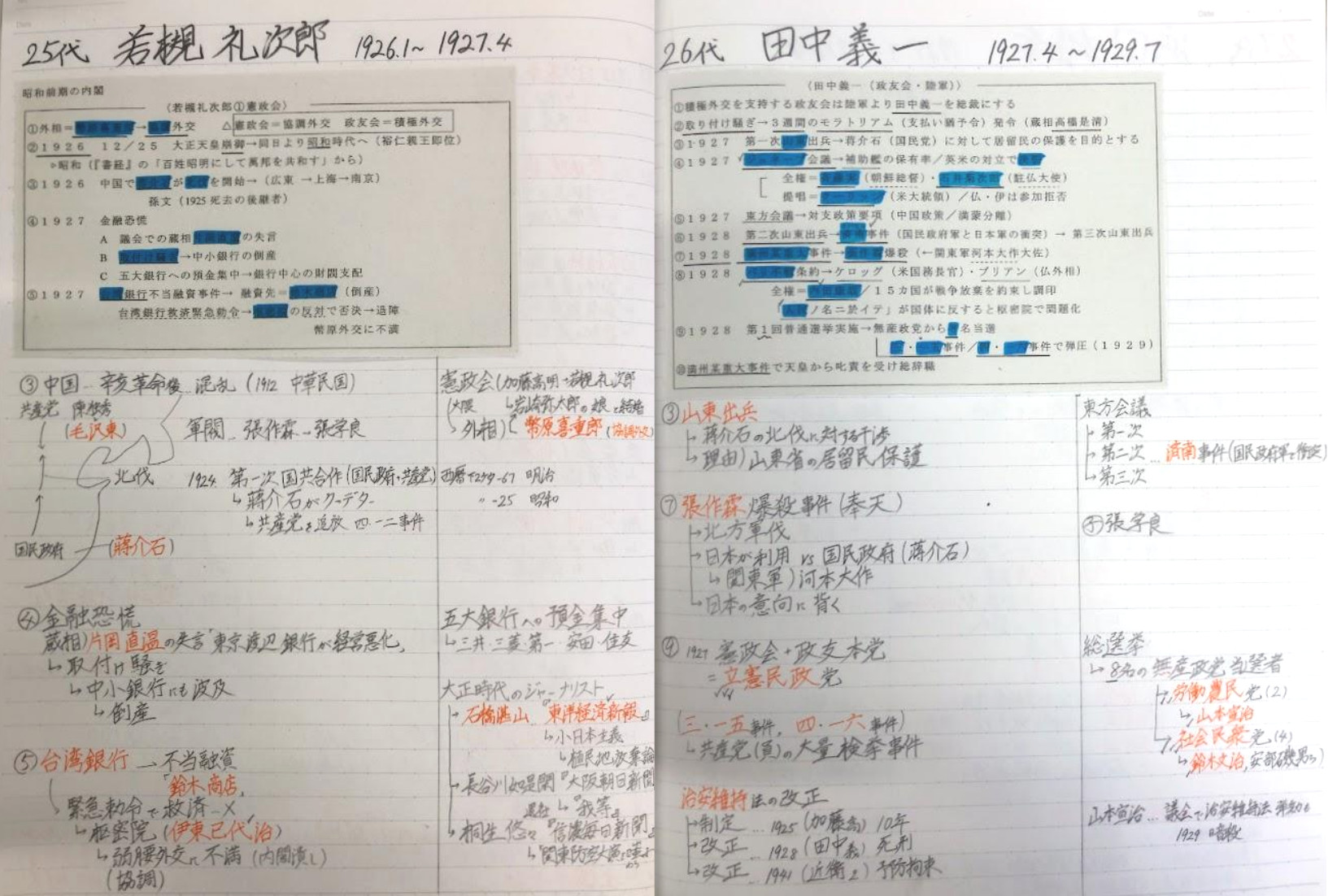

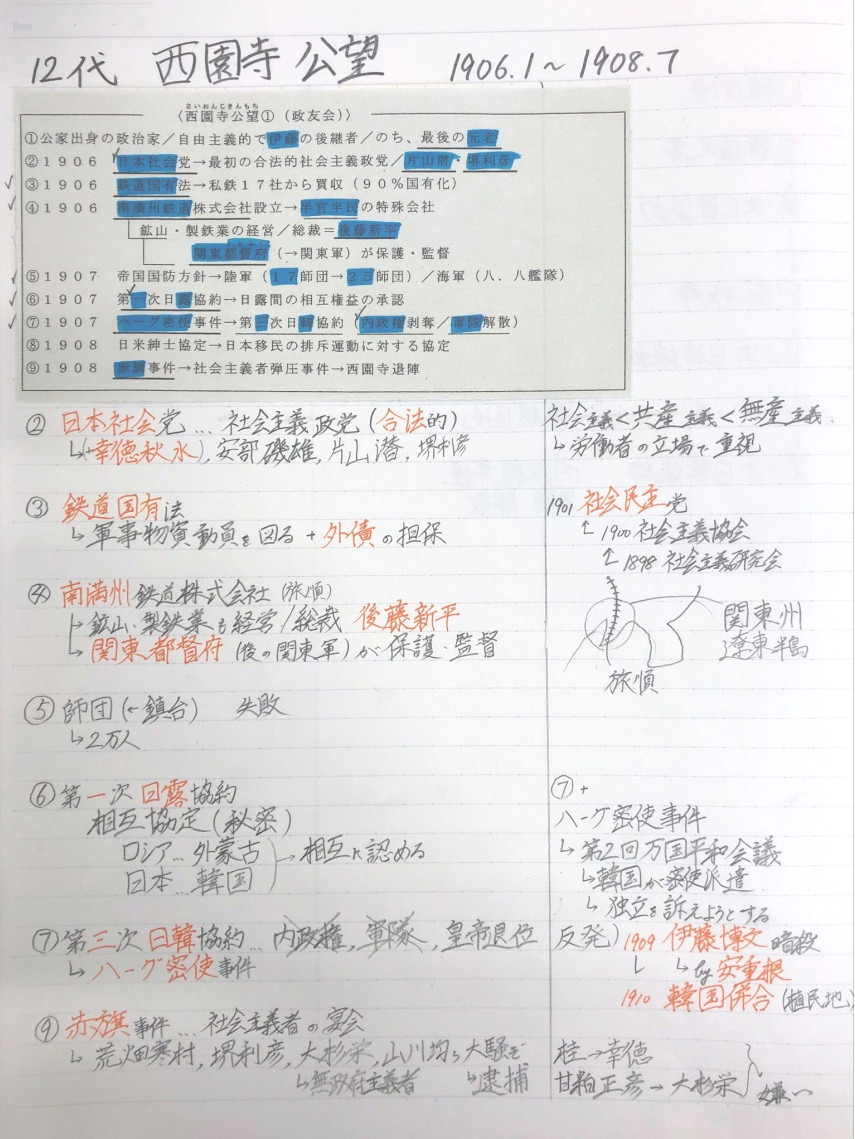

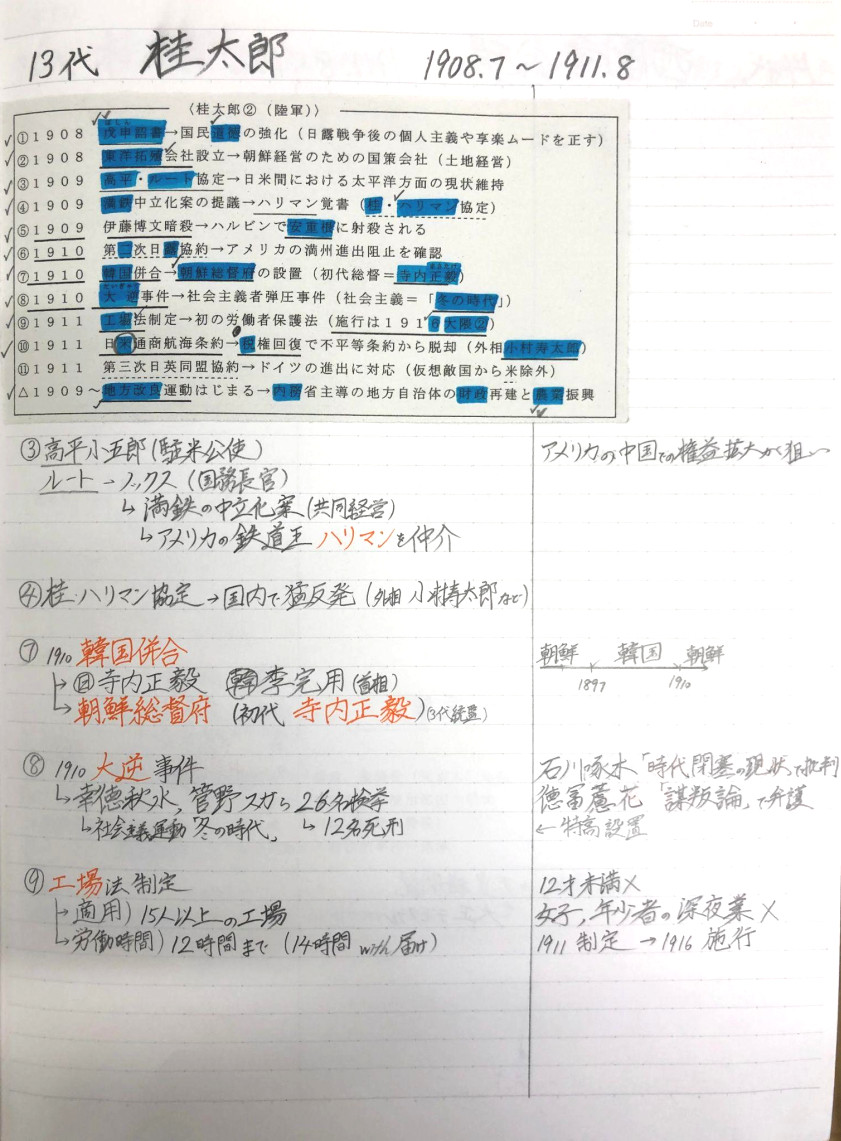

私の通っていた学校では、天皇や将軍、総理大臣といった各年代の権力者の時代に起こった出来事が載った先生オリジナルのプリントが配られていました。私はプリントを貼る位置をページの一番上と決めて、見開きにした際に見やすいノートづくりを心掛けていました。また、各ページの一番上に権力者の名前と在任期間を書いて年代を覚えると同時に、プリントが左右どちらのページにあるのかを覚えていました。そうすることで、権力者の順番を自然に覚えることができて、大まかな時代の流れをつかめました。

※画像をクリックタップで拡大

POINT2ノートは全部覚えるまで何度も見返す

写真が小さくて見えづらいかもしれませんが、重要な単語には青のチェックペンを引いたり、オレンジペンで書いてあります。それを赤シートで隠して、休み時間や通学時間などに見ていました。その時に、間違えたところは近くにチェックマークを書いていました。すると、次に見たときにどこを間違えたのかがすぐにわかり、テスト前も重点的に覚えるところが一目瞭然になるのでおススメです。また、語句の配置を暗記することで、難易度の高い並び替え問題にも対処できました。

※画像をクリックタップで拡大

POINT3ノートを2分割する

各ページの右から4分の1くらいのところに線を引いて、授業内容は線の左側、模試や自習などで知った内容は線の右側に書いていました。そうすることで、日本史に関する情報を一か所に集約できただけでなく、どこで学んだことなのかが明確になることから、知識の整理ができました。この作業により、自分だけのノートを作ることができました。

※画像をクリックタップで拡大

- ADVICE

- 覚えやすいノートづくりに、普遍的な方法はありません。ですが、内容を定着させるのに最も効率の良い方法は、「書くこと」です。ノートを作り、見返すだけでなく、自分の手で書くことで、記述式の問題にも答えることができます。マークシートの試験でも、記述式の問題を解けるレベルの勉強を普段からしていれば、絶対にあっているという確証は持てなくても、どこかで見た漢字だな、と気が付いて答えられる問題もあります。是非、何も見ずにノートを再現できるところまで細かく覚えて、難しい問題にも正解して、ライバルと差をつけてください!