ディクテーションを意識したノート

東京大学 理科一類 1年 猫ジロー特派員

ノートの使用用途

ノートの使用用途- 二次試験対策として浪人時に利用

POINT1ディクテーションを意識した学習

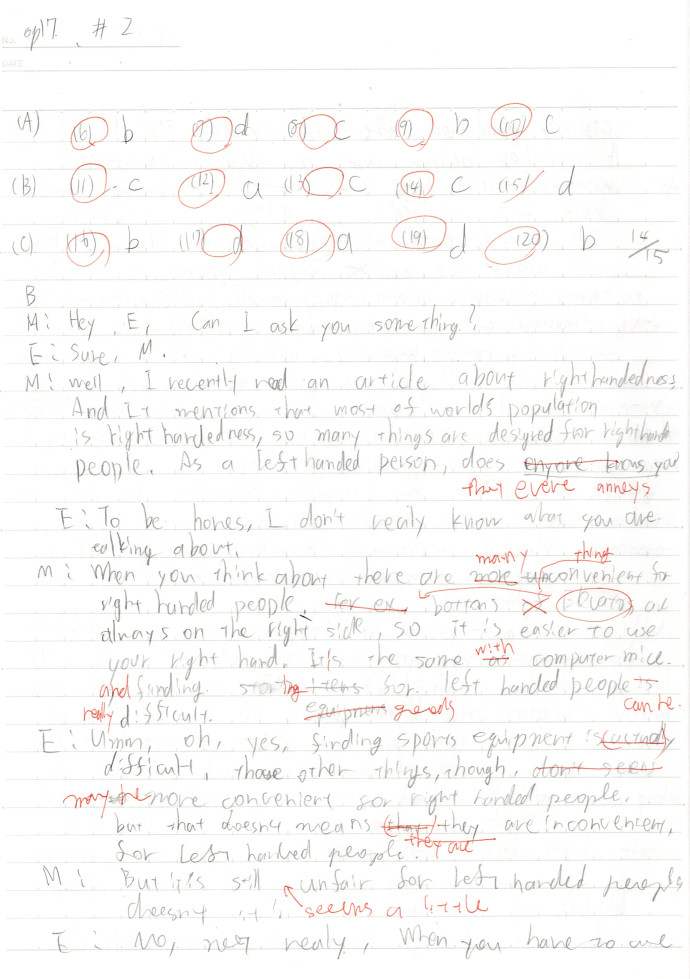

私の受験した東京大学は二次試験でリスニングが課されるため、それを意識した学習及びノート作成を心がけた。現役の時に本誌の過去問は20年分(青本で入手できる限り全て)解いていたため、英語講師の勧めに従い入試攻略問題集(東大オープン模試過去問)を使用した。学習法は以下の通りである。

- ①先読みの時間を取った上で1セクション分リスニングを行う。(通しで行わないほうが良い)

- ②自己採点をする。

- ③ディクテーションをして本文と照会。

- ④本文を見ながら音声をもう一度聞き、先ほどの部分が聞き取れたか確認。

POINT2ディクテーションとノート

ノートの割り振りは特に意識しなかったが、発音と英文の意味を対応させるため、ディクテーションは積極的に行なった。ディクテーションを行うと聞き取り間違いの矯正につながるため有効だと言える。特に綴りの似た別の単語との聞き間違いや、文構造的におかしい聞き間違いに気づくことができた点は大きい。

POINT1の③のステップで、私は綴りが合っているか、聞き取り間違いをしたり、問題の解き間違いをした点はどこか確認するようにし、間違ったり重要だと分かった点はアンダーラインを引き、ステップ④に活かせるように心がけた。

※画像をクリックタップで拡大

- ADVICE

- リスニングはレギュラーの授業でも取っていたが、そこでも意識していた点がある。教科書に直接書き込まないようにすることだ。授業後、マイページ上に音源は公開されるため、夏休みや直前期など時間がまとまって取れる時期に復習用に使えるからだ。同じコース内で同じことを実践している人は少なかったが、有効な手法だと思う。

なお、夏休みから始めて、私は入試攻略問題集はおよそ15年×2回分程度を解いた。本試の会場は音源が劣悪な恐れがあるため、本来はノイズが多い環境で、イアホンなしで練習したい。