本番につながる復習ノート

京都大学 工学部 3年 サラサクリップ赤特派員

ノートの使用用途

ノートの使用用途- 数学の自習用ノート(塾の問題で分からなかったところを復習するノート)

POINT1本番を意識した記述

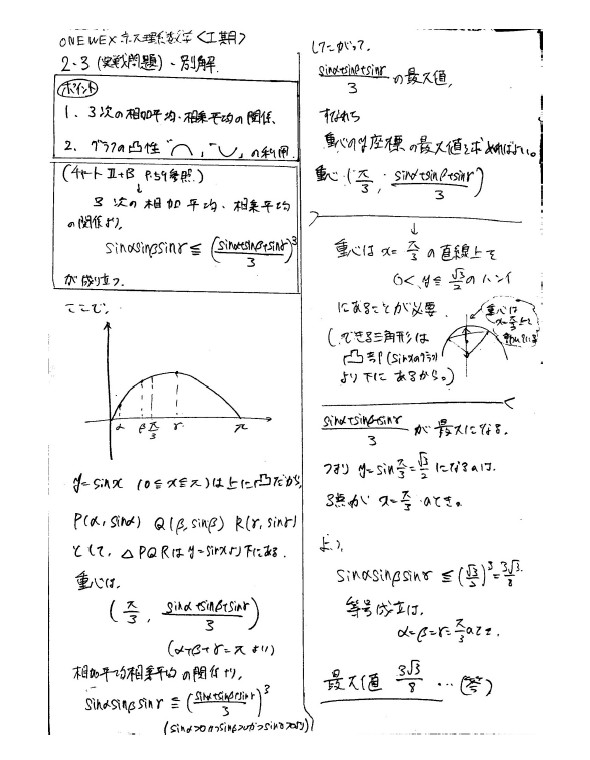

私は普段の勉強をするときから本番に近い形で記述する訓練をしていました。例えば、ノートは罫線のない白紙のものを使用し、真ん中に線を1本引いて左右に分けて使用していました。さらに、本番では色ペンは使えないため、黒1色でも見やすく書くことを心がけていました。問題のポイントや重要解法など、色ペンを使いたくなるような部分は四角で囲んで見やすくしていました。これを日々の学習で続けたことで、受験間近の頃には十分にこの記述に慣れることができ、本番では意識せずとも見やすく答案を書くことができました。

※画像をクリックタップで拡大

POINT2友達が見てもわかるように書く

私は問題の解説を見てやり直しをするときに、ほかの人が見ても難なくわかるような記述をするよう心がけていました。というのも、解説を読んで理解してそれを写すだけでは時間がたって再度見返した時にわからなくなってしまうからです。細かい説明を自分で加えることで、その問題に対する理解は非常に深まります。私の場合はしつこいくらいにコメントを入れて、オリジナル解説を執筆している気分で取り組んでいました。

POINT3短時間で見直せる工夫

私はなるべく短時間、少ない回数で定着させるために、問題を解く上での目標や使用する解法を始めにまとめて書いていました。塾や学校の授業では先生が解説の前にやってくれることですが、自習の際にはこれを自分でする必要があります。面倒で時間もかかりそうと思うかもしれませんが、「解説の中から要点を見つけ出し列挙する」ことで要点が頭に残りやすくなりますし、時間が経って復習するときに圧倒的に短時間で問題の要点をつかむことができます。

- ADVICE

- ノートの書き方、学習の仕方は人それぞれ違っていてそれでよいと思います。しかし、今のやり方が自分に一番かはわかりません。私は今回受験生時代のノートをご紹介しましたが、この書き方を私が一人で考案したわけでは全くなく、友達のやり方を真似したり、先生の助言をもとにしたりと、ほかの人から様々な要素を吸収していった結果できたやり方です。皆さんも自分のノートだけでなく、他の多くの人のノートを見て、自分のノートに取り入れたいものはないか探してみてください。その取り組みを続けているうちに、きっとあなたにとって最高のやり方が出来上がり、実力アップにつながっていると思います。合格まであせらず、でも油断はせずに、良いペースで頑張ってください。