「ひらめき」力を養うノート術

京都大学 法学部 1年 だい特派員

ノートの使用用途

ノートの使用用途- 浪人時代に数学力向上のために作っていたまとめノート

POINT1問題を書く

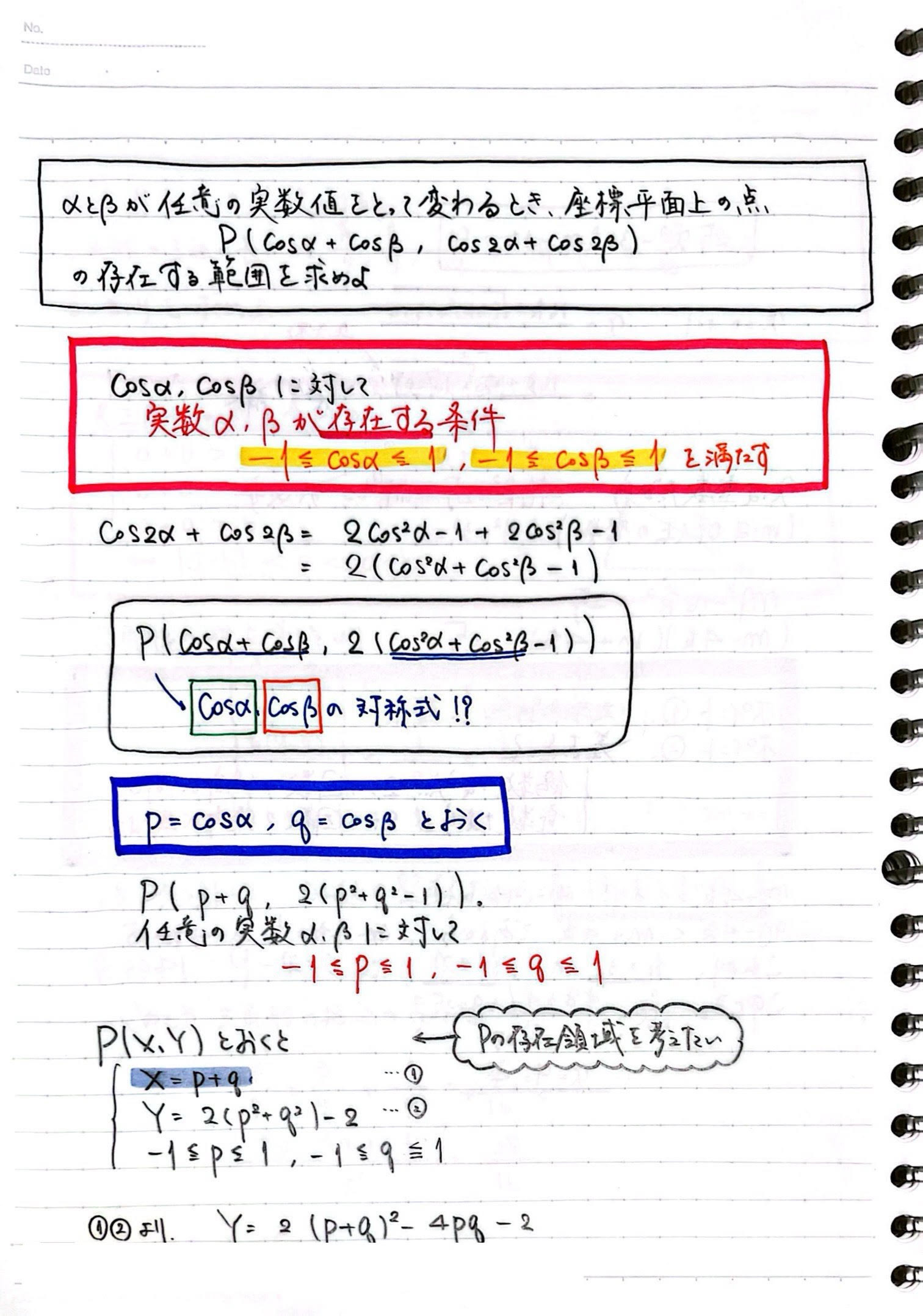

「問題なんて書く必要ある!?」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、私としては数学のように問題文が短い場合には、書けばいいと思っています。私は、予備校の授業や模試で扱われた問題を、次に似たような問題が出題されたとき、解法がすぐに思い浮かぶようにするために、このノートを使っていました。授業中は情報量が多く、きれいにノートを整理しきれないので、家に帰ってノートをまとめ直しながら、復習をしていました。これは、大切な模試の前や、入試本番前に見ることを想定していたので、問題が他の冊子にあると不都合が生じると思い、問題文を書いておりました。問題文のどこに注目するか、というのも問題を解く上で実は重要なポイントになっていることがあります。数学は問題文が短いものが多いですし、書くのが面倒な場合は印刷して貼り付けてもよいので問題文をノートに入れましょう。ノートが体系的に整理されてよいと思います。

※画像をクリックタップで拡大

POINT2短い言葉で解法のポイントをまとめる

数学では、「初手をどう打つか」ということが極めて重要です。この点を強調しておきたいと思います。なぜか。それは、初手を間違えたら、あるいは、そもそも思い浮かばなかったら、白紙解答になってしまうことさえあり得るからです。私が在学している京都大学の入試問題は、初手の打ち方が見えづらい問題がしばしば出題されます。そこで私は、初手で打つべき解法の選択肢ができるだけたくさん頭に思い浮かぶように、ノートを使ってトレーニングしていました。例えば、私のノートの赤で囲まれた部分は初手を打つ際に思い浮かべたい重要事項です。問題文を見て、このポイントが自然と想起できるように何度も見返しました。青い枠で囲まれた部分は、初手では関わりませんが、答案作成の上でのポイントです。マーカーや色ペン、吹き出しなどをうまく用いて、解答の正しいプロセスを再現できるようなノートを作るとよいと思います。

- ADVICE

- 数学では「ひらめき」が大切だとよく言われます。「ひらめき」と聞くと、一部の天才が自然と思い浮かべるような優れたアイデアみたいな感じがしてしまいますが、実は「ひらめき」とは、ひとつひとつの小さな経験の記憶の蓄積の上に成り立つものです。それなら自分にもできそうな感じがしませんか?自分でひらめくためには、学校、予備校や参考書で示されている、ひらめくプロセスを何度も再現してください。これをうまく訓練するには自分でノートをつくらなければ難しいと思います。あなた専用の弱点を克服してくれるような教材は売っていません。自分ができないことをできるようになるための、自分に最適な教材、それこそがあなたのノートだと思います。その意味では私の紹介したものはあくまで私の一例です。皆さんの実力向上を願っています。