現代文は要素命

広島大学 法学部 1年 伊東たけし特派員

ノートの使用用途

ノートの使用用途- 国立2次試対策で現代文を解いていたノート

POINT1要素に区切る

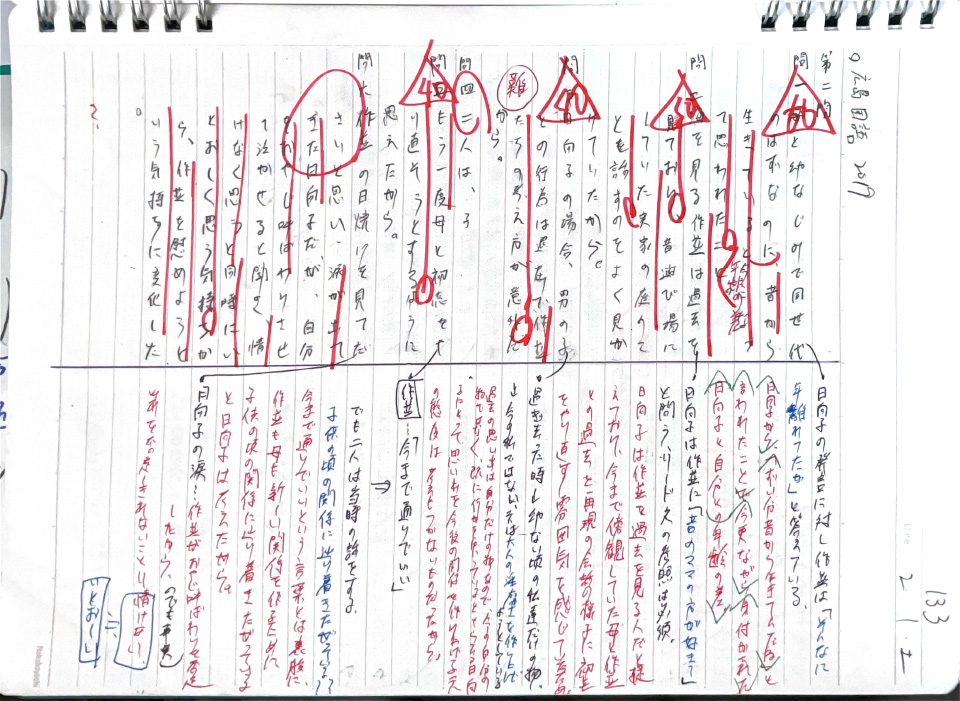

模範解答を要素ごとに区切り、この要素が書けているから何点はアルナァなどと考えながら採点していました。(普段は模範解答に書いてありましたが、わかりやすく緑色で<を書いています)

自分の解答の要素が書けている部分は線を引いていました。(赤いサインペンです)

また、模範解答にどれくらい近い内容が書けているかをパーセンテージで書いていたりしていました。

逆に書けていない部分は自分の解答に無理に書き足そうとはせず、改めて書くことにしました。

POINT2自分の解答は汚さない

自分の解答は見返すことも考えて汚さないようにしました。

そのかわり、模範解答に書いてあることを本文から元の表現を引っ張ってきて黒字で書きました。

模範解答の工夫された表現より、本文の表現を大切にすることで、どこに着目しなければいけなかったかをはっきりさせることができたと思います。

また、その中でとくに眼中になかったけれども書かなければいけなかった表現は青字で強調しました。

POINT3色の数は決めて

多色ボールペンに入っている色の数だけに決めていました。持ち帰る時間はもったいないですが、2色などではわかりにくいです。

そのバランスを考えるとペンに入っている数だけ色を使うのがちょうどよくなりました。

※画像をクリックタップで拡大

- ADVICE

- 自分に合ったノートの書き方が分からない人は、いろいろつまみ食いして、いいなと思ったものを組み合わせてみてください。

でも、合わないと思ったら辞める勇気も持とう!

これは参考書も同じです。

成績が自分とほとんど変わらない友達が合うと言っていた参考書でも全く合わないものもあれば、志望校のランクが自分より高い人が使っている参考書が合っていてその科目が急に伸びたりします。

ユーチューブなどで参考書の情報を集めるのもいいですが、本屋に行って自分で手に取ってみてください。