一冊に「集約」した過去問ノート

中央大学 商学部 1年 きなこ特派員

ノートの使用用途

ノートの使用用途- 過去問を解くためのノート

POINT1解答用紙として使う or 解答用紙を貼り付ける!

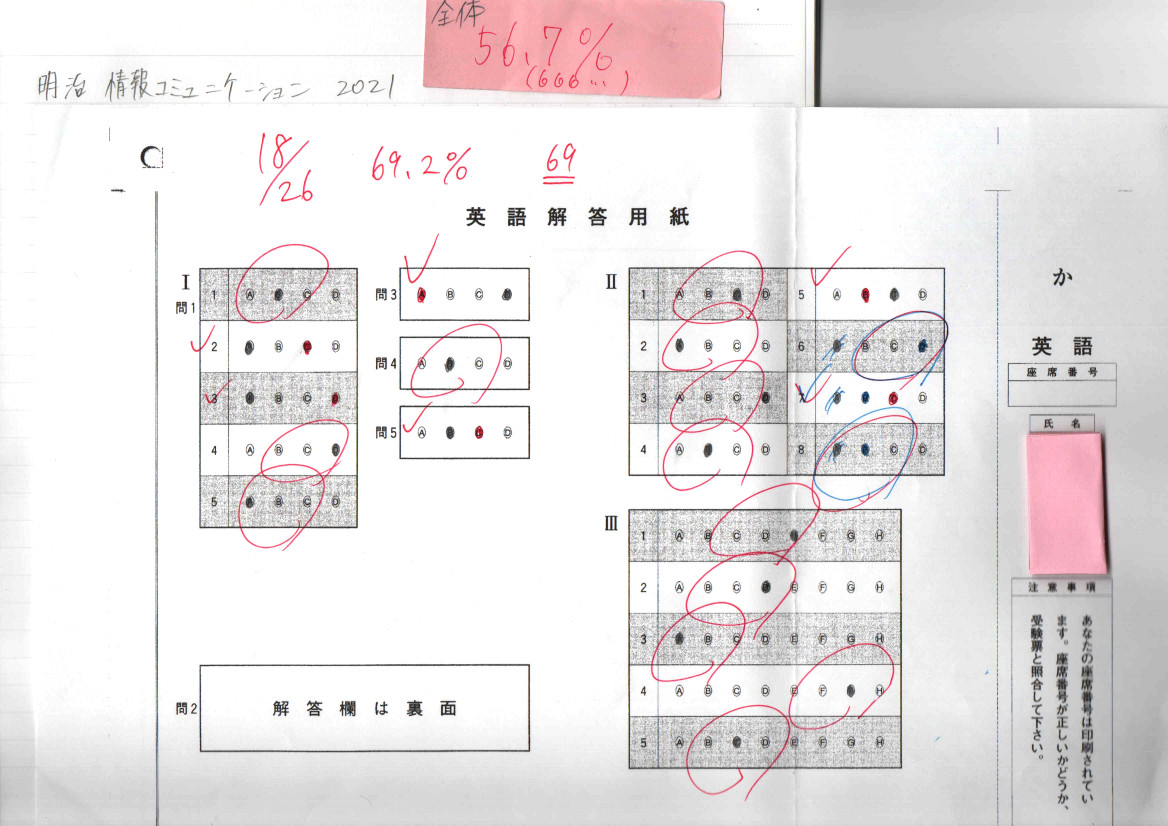

裏紙などに問題を解いてどこかに失くしてしまうのは、多くの人がやりがちです。しかしそうすると、後々似た問題に出会った時に、自分の解答を振り返ることができないというモヤモヤを経験することになってしまいます。なのでノートに問題を解いていきました。大学や赤本のホームページに解答用紙がある場合は、それを使って過去問を解くのがおすすめです。マークシートにマークしたり、問題用紙と解答用紙を行き来したりする時間はわりとかかるので、その時間も含めた本番に近い演習をすることができます。解き終わった解答用紙はノートに貼り付けました。

※画像をクリックタップで拡大

POINT2情報を書き込む!

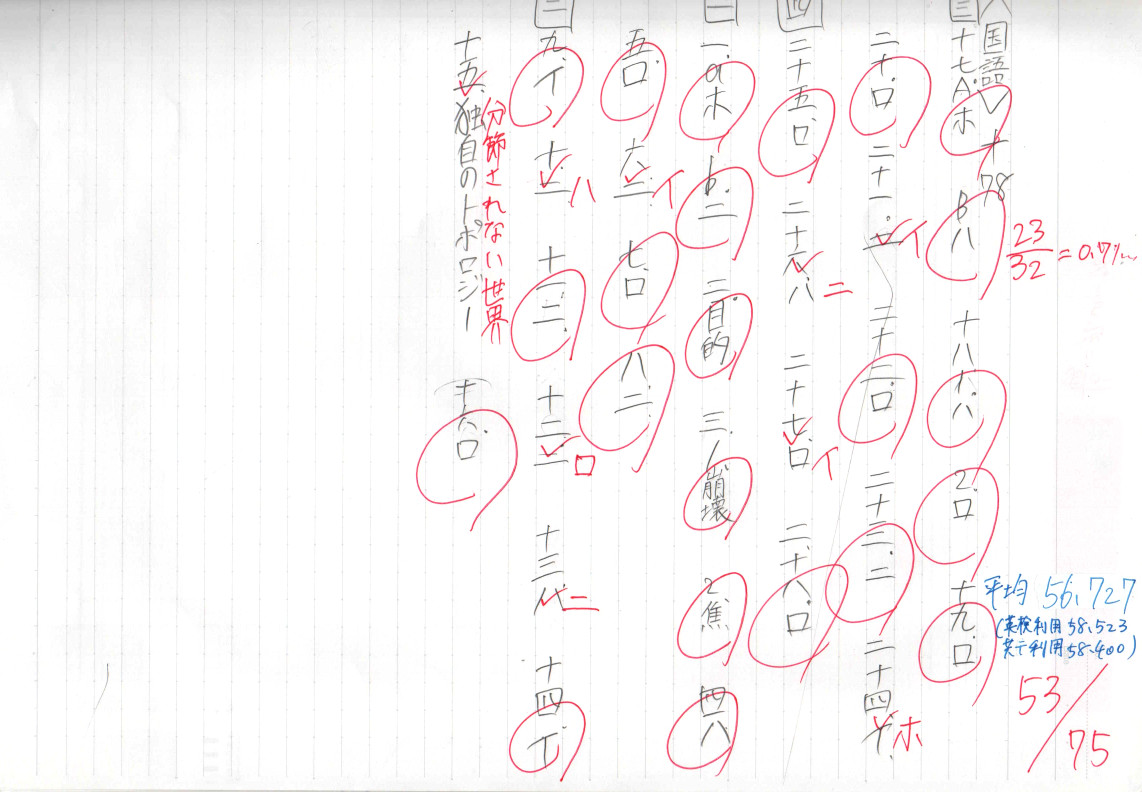

合格最低点、平均点、正答数、正答率、満点×自分の正答率で導きだしただいたいの得点など、数字情報を書き込みました。過去に解いた違う年度との比較や、自分の現時点での立ち位置などを把握することができます。大学側が公表している情報は限られているので、それを最大限に利用するために情報の集約化が大切だと思います。

※画像をクリックタップで拡大

POINT3科目ごとにノートを作らない!

科目ごとにノートを作ると、ノートを学校や予備校へ持ち出す時にかさばるし、重たいです。国公立大学志望の方は、特にノートの冊数が増えてしまいます。また、科目を気にせず前のページからどんどん埋めていくことで、昔と比べて赤丸の数がどんどん増えていくことが目で見て分かった時に、自分のモチベーションにつながります。

- ADVICE

- 自分は完璧主義なところがあるので、「ノート作り」と考えるとどうしても丁寧に作ろうとしてしまい、多くの時間が過ぎていきました。しかし、あくまでも自分のためのノートであって、自分が使いやすければどんな形だって良いのです。ノートのきれいさ丁寧さに囚われず、「後に見直す時に自分がどんな情報が欲しいか」と考えてみると、自分のノートの理想像が見えてくるのではないかと思います。受験を乗り越えた私達特派員のノートもぜひ参考にしてみてください。