成蹊大学

※詳細は必ず大学の学生募集要項で確認してください。

「文理複眼」の2専攻から

共生社会を主体的に動かす「共創人材」を育成

国際共創学部 国際共創学科 国際日本学専攻 環境サステナビリティ学専攻

定員 国際共創学部 国際共創学科

(国際日本学専攻75名、環境サステナビリティ学専攻75名)

<入試問い合わせ先>

〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1 アドミッションセンター

TEL:0422-37-3533 FAX 0422-37-3864

nyushi@jim.seikei.ac.jp

学部増設の狙いは?

次の100年を見据え、持続可能な社会の実現のために新学部を設置

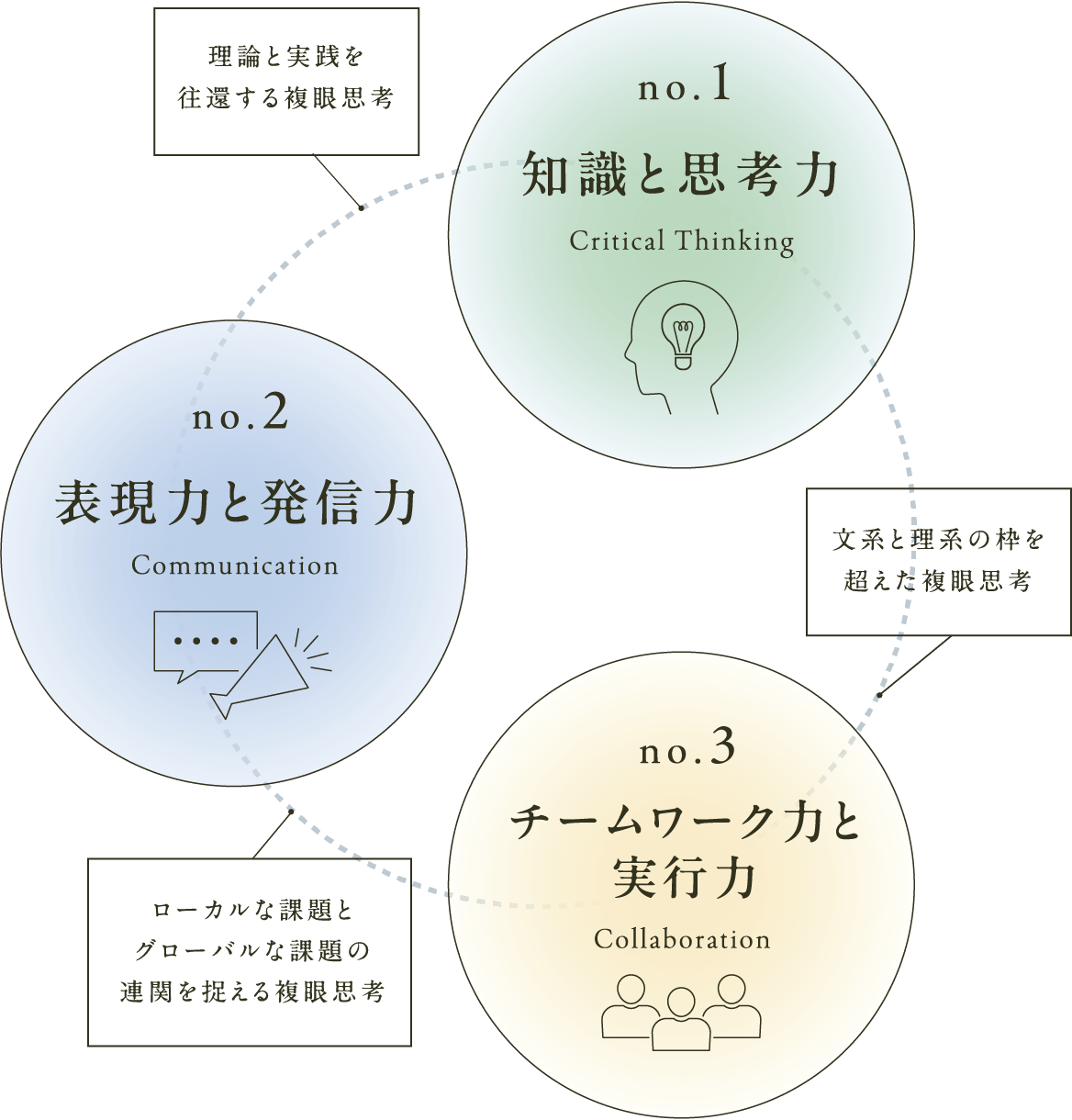

創立以来、「ESD=持続可能な開発のための教育」に通じる教育に取り組んできた成蹊大学が、次の100年を見据えるなかで新設するのが、国際共創学部である。同学部では、「文系」「理系」の枠組みを越えた複眼的思考と、他者との「共創」により、社会課題を解決し、持続可能な社会を実現できる人材育成を目的とする。

人の営みそのものを学ぶ国際日本学専攻と、人と社会を取り巻く「環境」を探究する環境サステナビリティ学専攻の2専攻による専門教育と、「文理複眼」の思考を養う専攻を横断した学びを用意。さらに、英語などの諸言語やデータサイエンス・情報分析など多彩な学びを提供する。伝統の少人数のゼミ教育など成蹊大学全体としての特色も享受しながら「共創人材」としての確かなスキル、知識を身につけることができる。

何が学べるの?

1つの物事に対して複眼思考を深める力を養成

人々と協働することのできるグローバルコミュニケーション力を修得

英語によるコミュニケーションの強化に力点を置いた語学授業や英語で専門分野を学ぶグローバル科目を配置し、さらに英語以外の初修外国語を学ぶことも可能。留学は 1年次から可能で、多数の海外名門校と協定を締結。留学の経験がグローバルな視点をさらに深める。これらを通して、語学力、異文化・多様性理解など、様々な背景を持つ人々と協働することのできるグローバルコミュニケーション力を身につける。

国内外の様々な現場を訪問する「フィールドワーク」

学んだ知識を実践する場が、「国内フィールドスタディ」「海外フィールドスタディ」などのフィールドワーク科目。キャンパスのある東京・武蔵野市吉祥寺をはじめ、地方都市などでの地域特性を生かしたフィールドワーク学習も多く取り入れる。国内では北海道帯広市などの地方都市、海外では東南アジアの国々を想定し、地域の産業や国際協力の現場を訪ね、そこでの現状や課題について考えていく。

Society5.0時代に対応するためのデータ分析・活用力を修得

同学部ではSociety5.0時代に向けて、データサイエンス教育にも積極的に取り組んでいく。今日の世界が抱える複合的な課題は、データ分析やアルゴリズムなど数学的な思考がなければ解決することができない。そこで、今後あらゆる領域において必須となるデータサイエンスやAIの技術を適切に活用できる力を身につけながら、未来社会の中核として活躍できる人材の育成をめざす。

卒業後の進路は?

国内外で持続可能な社会を実現し「共創社会」をつくる人材へ

将来は、身につけた異文化理解力や語学力、社会的な課題解決能力などを生かした、様々な活躍が期待できる。民間企業であれば、国際的なビジネス戦略や取引を担当するグローバル部門、持続可能なプロジェクトを推進するサステナビリティ(CSR)部門や企画部門などで力を発揮できるだろう。また、国家・地方公務員として、国際交流部門や環境保全部門などで地域や国の持続可能な発展に貢献することも可能だ。その他、国際協力機構(JICA)などの独立行政法人や、地域づくりなどの団体・社会的企業への就職、大学院進学などもめざせる。

2026年度入試情報

入学検定料

A方式・E方式 35,000円/C方式15,000円/P方式25,000円

※併願割引制度あり

入学試験日程

※1 必要書類は郵送で消印有効 ※2 国際日本学専攻は国語、環境サステナビリティ学専攻は数学の選択が必須

Pick up!注目ポイントはココ!

出願時点で専攻の選択が必要となるが、入試方式の併用により各専攻を別々に受験することができる。また、C方式は同時出願、E方式は英語外部検定試験のスコアが利用可能。多様な入試制度から自分に合った受験の仕方を選択することができる。

最新の情報は大学サイト・募集要項などで必ずご確認ください。