世界を変える第一歩

多様化社会でイノベーションを起こすチカラ

2020年12月18日掲載

社会は複雑化、多様化しており、これまでのように一つの学問分野だけで課題を解決するのが難しくなっています。しかし、革新的な対策を創造するには、いろいろな分野の専門家が集まればいいというわけではなく、互いの知見や方法論を融合させる必要があります。ビジネスにおいても、その環境はグローバル化や新型コロナウイルスの影響などから大きく変化しています。そのため、企業は既存の商品やサービス、価値観に固執することなく、新たな発想と多角的な視点で創造する力、すなわちイノベーションを起こす力が求められています。

では、イノベーションを起こすにはどんな力が必要なのでしょうか。ここでは、過去のイノベーションの例を上げてイノベーションを起こす力について考えてみましょう。

文理を融合し、他者と協働することでイノベーションを起こす

技術を社会に活かし切れず国際競争力が下降傾向にある日本

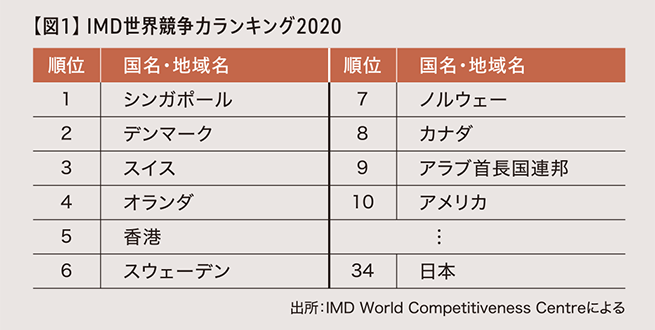

2020年6月、スイスのビジネススクールIMDが「IMD世界競争力ランキング2020」を発表しました(図1参照)。これは、政府が公表している統計データとIMD独自の調査結果をもとに算出される国ごとの競争力ランキングです。2019年、日本は調査対象の63ヵ国中30位と、1997年以降最低の結果となり、2020年は34位とさらに順位を下げました。

今回の順位後退は、4つの大分類のうち、政府の効率性、ビジネス効率性、インフラの順位が下がったことが理由として挙げられます。特に、革新的な度合いなどを測るビジネス効率性は2015年以降、下降が続いています。その中でも過去5年間で大きく順位を下げているのが、企業の意思決定に関する経営慣行と、取り組み姿勢・価値観です。

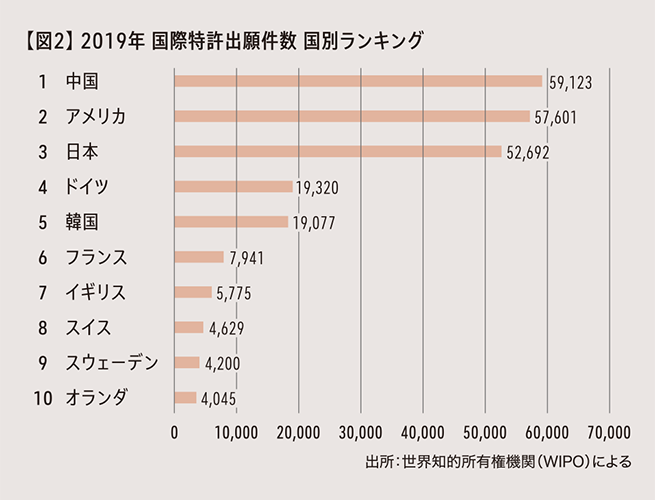

日本は国別の国際特許出願件数でみると、2019年、約5万9,000件の中国、約5万7,000件のアメリカに次ぐ3位(約5万2,700件)にランクされています(図2参照)。ところが、前述のように国際競争力が落ちているのは、新しい技術を社会に活かし切れていないからではないでしょうか。

日本は、既存の技術を改良改善し、性能を高めるイノベーションは比較的得意としています。しかし、無難な安全策を選んでしまい、高い技術力を全く違う分野に応用することや、常識や価値観を破壊するような製品やサービスを開発するという、世界を変えるイノベーションは起こりにくいといわれています。

人々の価値観を変えた革新的なソニーのウォークマン

ところが、過去の日本は違いました。数々のイノベーションを起こし、世界をあっと言わせた例がいくつもあります。

スマートフォンがあれば、本当にいろいろなことができてしまう現代、どこにでもお気に入りの曲を持っていき、楽しめます。皆さんにとっては当たり前すぎて、何の疑問も持たないでしょう。しかし、今から40年ほど前は違いました。

1979年、皆さんのご両親がまだ子どもの頃にソニーはウォークマンの1号機、TPS-L2を発売。広告・宣伝活動にも工夫が凝らされ、発売1ヵ月の販売台数は約3000台だったのが、翌月には初回生産の3万台が売り切れ、供給が追い付かない状況が半年間ほど続く爆発的なヒットを記録、「世界のウォークマン」といわれるまでになりました。

ウォークマンが登場するまでは録音機能が搭載されているのが当たり前でした。そのため、最初は再生機能だけで売れるはずがないといわれたウォークマンが、これだけ売れたのはまさにイノベーションです。

では、なぜイノベーションが可能だったかと言えば、ひとつには常識や否定的意見にとらわれなかったからです。技術としてはウォークマン以前から、カセットプレイヤーもヘッドフォンも存在し、まったくの一からの開発ではありませんでした。ただ、既存の技術をベースにしながらも、常識をものともせず、今までにない製品を生み出したいとの熱意がイノベーションを起こしたのです。

Think differentでアップルを復活させたスティーブ・ジョブズ

ウォークマンを生み出したソニーの創業者・盛田昭夫氏に大きな影響を受けたのが、スティーブ・ジョブズ氏です。

画期的な商品を数々世に送り出してきたスティーブ・ジョブズがアップル社に復帰した1996年、会社は倒産するか、他社に吸収合併されるしかないほどの経営危機の状態に陥っていました。経営再建のために彼は何をやったのか。何を重視したのか。それは、1997年のアップルコンピュータの広告キャンペーンのスローガンにもなっている「Think different」です。

イノベーションを起こすには周りを巻き込み、協働する力も必要

ジョブズはアップル社を革新的な製品を作ろうとするイノベーター集団にしました。どのように優れた人であっても、一人でできることには限りがあります。何かを変えたい、新しいことをやりたいと思った時も、実現のためには周りを巻き込み、アイデアを形にしていく力が求められます。

そもそもウォークマンは、当時のソニーの名誉会長・井深大氏の要望を聞いて、創業者で会長の盛田昭夫氏が命じて開発が始まりました。鶴の一声で始まったとはいえ、社内に失敗を恐れず、何かを変えたい、新しいことをやりたいという気持ちを刺激する環境がなければ、逆に「できない理由」を探す方に進んでいたかもしれません。しかし、開発チームは短期間で、これまでの常識を破る製品という難題にもかかわらず、喜んで取り組んだといいます。イノベーションを起こすには、まず何かを変えたい、新しいものをつくりたいという熱い思いと柔軟な思考が必要です。そして、その実現に向けて、いろいろな人と協働しなければなりません。さらに、協働し、プロジェクトを成功させるには、関わる人たちが最初から無理だと思うのではなく、「こんなことができたら」とアイデアを出すことを奨励する環境を作ることも必要です。そういうリーダシップもイノベーターに必要な力のひとつです。

実際に社会を変える機会に挑んでアウトプット力を高める

世の中は、どんどん高度化・複雑化が進み、価値観の多様化も進んでいます。既存の商品やサービスのライフサイクルは短期化しています。人気商品を生み出しても、常に新規の技術やサービスを開発し、新たな付加価値を加えたりすることが必要です。

しかも、新型コロナウイルスの感染拡大により、新しい生活様式が求められている現在、従来のビジネス手法や商品・サービスでは立ち行かなくなるのは目に見えています。そこで求められるのは、アントレプレナーの資質、アントレプレナーシップを持った人材です。

アントレプレナーとは、企業家(起業家)という意味で、課題を発見し、既成の概念や価値観にとらわれることなく、果敢にイノベーションを創出できる人材のこと。いわゆる文系・理系を問わず、様々な学問分野の知識を持ち、それを実際に活用して社会に貢献しようと思考し、創造し、行動する力を持った人材です。

アントレプレナーシップを身につけるには、大学時代から知識のインプットだけでなく、実際に社会が抱える課題に取り組み、アウトプットを経験するのが一番。最近は多くの大学が、社会や企業と連携したプロジェクトを取り入れています。社会は年齢、文化的背景、興味や志向の異なる多様な人たちで構成されています。だからこそ、できれば、学外の社会人等も含め、多様性あふれる環境でアウトプットの経験を積み、そこで得たものをフィードバックし、次の活動や学びにつなげていける進学先を学びの場として選びたいものです。