マーケティング学

社会で活躍できるビジネスパーソンに求められる能力とは

2021年11月25日掲載

「問題を解く」というと、どんなことをイメージしますか?

先生から問題が出されて、それに答えを出す。これまでの学校という場では、ほとんどがそうしたパターンでした。しかし実際に会社で、ある商品をいかにたくさん売るかという課題に取り組んだ場合、その解は一つとは限りませんし、自分で考え出していく必要があります。それは、「問い」が与えられ、その「問い」には必ず「正解」があるという発想では対応できないのです。マーケティングという学問を身につけることは、自ら問いを立てる能力を磨いていくことにほかなりません。今回は、これからの社会で求められる自ら問いを立てる能力について考えてみましょう。

与えられた課題を解決するだけでなく、

自ら課題を設定できる力をいかに伸ばすか。

社会が大学に求めているのは

「主体性」「実行力」「課題設定・解決能力」の育成

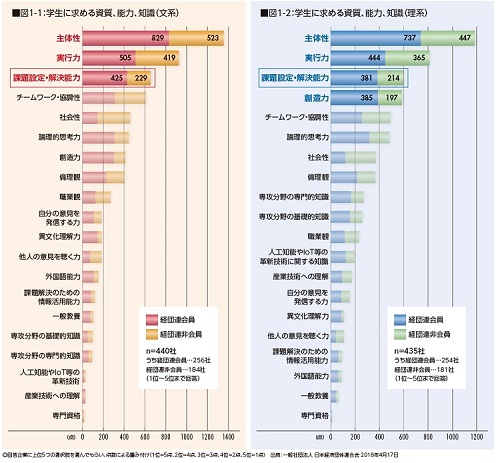

社会は大学を卒業する学生にどのような能力を期待しているのでしょうか。経団連(日本経済団体連合会)は、日本の大手企業や有力企業の多くが名を連ねていて経済界を代表する組織で、定期的に「高等教育に関するアンケート」を実施しています。その中に「産業界が学生に期待する資質、能力、知識」という項目があります。2018年度調査では、この質問への回答は文系学生・理系学生ともに、1位が「主体性」、2位が「実行力」、3位が「課題設定・解決能力」でした。20ある資質・能力の選択肢のうちから5つを選ぶ方式ですが、「専攻分野の専門的知識」は理系では20中の9位、文系では何と17位。「外国語能力」は文系では13位、理系では18位。専門資格にいたっては文系理系とも最下位の20位になっています。

こうなるとまるで、大学で外国語や専門的知識を身につけなくてもいいかのように思えるかもしれませんが、もちろんそんなことはありません。これらの能力は不可欠ですが、それ以上に「主体性」「実行力」「課題設定・解決能力」の育成を産業界が大学に強く求めているのです。しかも、「課題設定・解決能力」を求める企業が2014年度調査よりも大きく増えていることに注目が集まっています。それは一体なぜでしょうか。

予測不可能なVUCAの時代に求められる0から1を生み出す力

20世紀後半の日本では、大学教育で「課題設定・解決能力」の育成は重要視されてきませんでした。なぜなら多くの場合、日本は欧米で開発された工業製品を改善し、より品質を高め、より安価に製造して外国に輸出することで高度経済成長と呼ばれる繁栄を実現してきたからです。このような時代の合言葉は製造業において「(トップを行く先進諸国に)追いつき追い越せ」というものでした。それは社会全体として、ある意味では将来の予測が可能で課題が明確であり、唯一の正解が存在していることを前提としていたと言えます。そこで求められた能力は、正確でスピーディーな仕事の処理能力や根性だったのです。

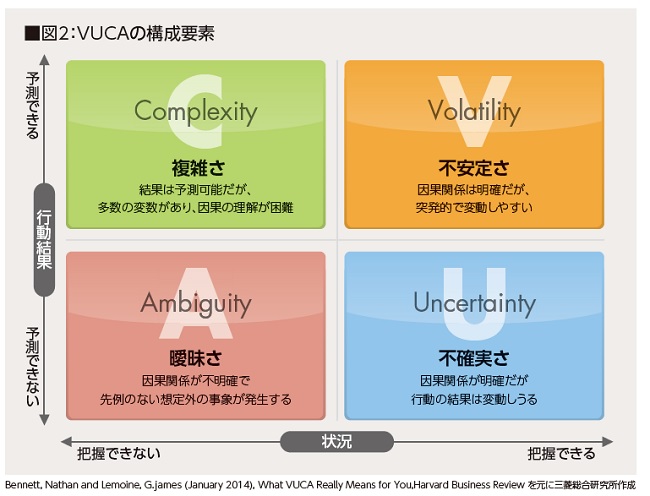

しかし、これから皆さんが出て行く社会を眺めてみましょう。それはVUCA(ブーカ)という言葉で言い表されます。「Volatility(ボラティリティ:変動性)」「Uncertainty(アンサートゥンティ:不確実性)」「Complexity(コムプレクシティ:複雑性)」「Ambiguity(アムビギュイティ:曖昧性)」の頭文字を取ったもので、「はっきりした未来が描けない」予測不能な時代になります。

今の社会問題には、例えば地球温暖化、人口減少、社会保障や医療制度の存続など、「これが唯一の正解だ」と言えるような簡単な問題はむしろ少なくなっています。正解がないところで、多くの人が納得できるような答えを自分たちで見つけ出していかなければなりません。

あるいは企業活動についても、先に述べたようなはっきりとした目標があって、課題が明確な高度経済成長の時代とはまるで対照的です。しかも一流企業に就職できれば定年まで安泰という時代では、すでになくなってきています。かつて一流企業と言われたような企業でも、自らの課題を発見し解決しつつ進化していくことをやめれば、あっという間に消滅してしまうような時代だといえるでしょう。皆さんが就職し、社会人として生きる頃には、さらにその傾向が強くなることは間違いありません。

しかし逆に、このような時代にこそ全く新しいビジネスモデルが誕生します。かつてのすべてが予測可能だと思われていた時代には、例えばタクシーやホテルというビジネスモデルは盤石で、何物も取って代わることができないように思われていました。しかしVUCAの時代では、一般の人が自分のクルマに客を乗せて運ぶ、Uberというビジネスモデルが誕生して世界で普及しました(日本では規制が強く普及が妨げられていますが)。これは企業の側から見れば、クルマという資産や運転手という従業員を抱えなくて済むという新しい形態になります。同様のことは宿泊業でも言えて、企業は資産を持たずに民泊提供者と宿泊希望者をマッチングするAirbnbというビジネスモデルも誕生し普及しています。

こうした今までになかったことを生み出すことは、0から1を生み出すという意味で、「ゼロイチ」と呼ばれています。今では当たり前となったiPhoneやiPadを開発して人々のライフスタイルを変えたり、FacebookやInstagramなどのSNSを開発・普及させたことなどは、もちろんゼロイチでした。そして、こうしたゼロイチを生み出せる人のことをチェンジメーカーと呼びます。変化を創り出せる人ともいえるでしょう。

このような時代だからこそ、誰もが小さなチェンジメーカーになる必要があり、自ら課題を設定して解決する能力が求められています。そして無数の小さなゼロイチの中から大きなゼロイチも生まれてきます。大切なのはゼロイチを生み出す力は、社会が必要としていると同時に、これからの時代を生き抜くために皆さんが個人として身につけておくべき能力でもあるということです。

高校の探究に続き、大学でも自ら課題設定して取り組むプログラムが求められている

2022年度から高校でも本格的に始まるのが「総合的な探究の時間」です。先行的に始まっている高校もあるので、皆さんの中にはすでに取り組んだことのある人もいるかもしれません。「総合的な探究の時間」は、生徒が自ら課題を設定し「問い」を立てて課題解決に取り組むという点で、画期的な授業と言えます。先に述べたような、社会が求める「課題設定・解決能力」の育成に、高校教育においても応えようとする取り組みになっています。

では、大学ではどうでしょうか。多くの大学で、近年PBL(ProjectBased Learning)と呼ばれる課題解決を組み込んだプロジェクト型授業が導入されています。それは社会が求める能力を学生が身につける上での大きな前進といえます。しかしほとんどの場合、課題は先生や科目と連携する企業から与えられ、卒業研究や卒業論文に取り組むまでは自ら課題設定する授業が少ないというのが現状です。高校時代の総合的な探究の時間における課題設定を大学に進んでからも引き継いで、自ら課題設定をして取り組む授業の導入へと踏み出すことが求められています。