地球の課題解決を工学で牽引!

カーボンニュートラルを達成しよう!

2023年10月27日掲載

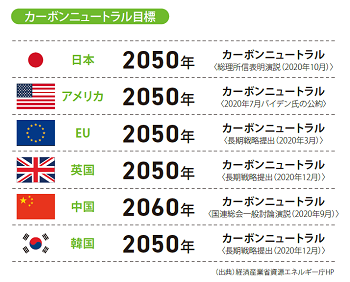

21世紀の地球規模の課題となっているのが、年々進む地球温暖化問題です。その主原因とされる温室効果ガスの排出量を減らす試みを総称した概念が、カーボンニュートラルです。日本政府をはじめ世界の主要先進国は、2050年を目途にカーボンニュートラルを達成する目標を掲げています。そこで今回は、カーボンニュートラルの背景や現状と、その達成に不可欠な工学的技術と課題について、探ってみましょう。

2050年に向けたカーボンニュートラルの取り組み

カーボンニュートラルの背景と現状

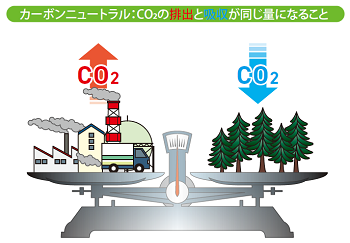

カーボンニュートラルとは、炭素(=カーボン)を主成分とする温室効果ガスについて、排出量から吸収量を差し引いてゼロにする(=ニュートラル)という意味を持ちます。つまり人間の活動によって排出された炭素量と、森林や海洋植物などの自然が吸収する炭素量や回収削減する炭素量の総量を同じレベルにして、これ以上温室効果ガスが増えないようにしようという取り組みです。

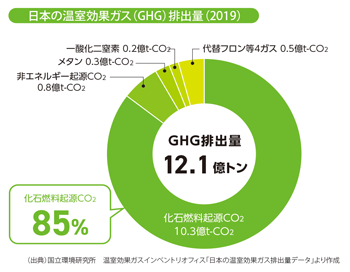

世界の温室効果ガスの総排出量は、2019年で約335億トン(CO2換算)、そのうち日本は約12.1億トンと世界の3.6%、主要国で5番目の温室効果ガスを排出しています。一方、日本の国土にある森林などの自然が吸収するCO2の量は約4500万トン程度。つまり11.6億トンの排出超過となっているのです。

このCO2排出超過を減らすためには、まず排出量を減らすことが求められます。日本の温室効果ガス排出量の85%はエネルギー起源で、特に石油・石炭・天然ガスといった化石燃料を燃焼して排出されるものが大半を占めています。まずは、太陽光や風力・水力・地熱などから発電する再生可能エネルギーの利用を増やし、化石燃料の消費を減らすことが求められています。

ただし、こういった再生可能エネルギーの発電施設は、設置する適地が限られ簡単に増やすことが難しいうえに、自然が頼りなため気象条件などに発電量が左右されるデメリットもあります。また太陽光発電を増やすには太陽電池の増産が必要ですが、その製造段階では多くのエネルギーを使うため、そこで生じるCO2排出量を差し引く必要があります。これは走行時にCO2を排出しない電気自動車でも同様。搭載するリチウムイオン電池の製造時にはCO2が排出されますし、使う電力がどのようにして作られたのかも考慮しなければなりません。

もう一つの取り組みが、植物によるCO2吸収量や人為的な除去量を増大することです。植林などの努力で森林などの自然を保全し増やすだけでなく、発電所や製鉄所などの排ガスからCO2を分離回収して排出しない技術が推進されています。さらに大気中からCO2を分離固定化する試みも必要です。

こういった取り組みはすでに始まっており、日本では過去最大のCO2排出量であった2013年に比べ、2019年では約2億トン(16%)の排出量削減がなされています。ロードマップでは、2025年までに政策や技術的方向性を固め、2030年には全国に普及、2050年のカーボンニュートラル達成をめざすことになっています。

CO2を出さない技術例:水素を使ったエネルギーサイクル

化石燃料の代わりになるエネルギー源として、実用化と普及が進んでいるのが水素。水素は燃料電池内の触媒反応で大気中の酸素と結合すると電気エネルギーを放出します。また、化石燃料と同様に直接燃焼して熱エネルギーに変えることもできます。いずれも反応過程で炭素の排出は無く水を排出するのみなので、カーボンフリーのエネルギーキャリアとして期待を集めているのです。

製造された水素は、燃料電池車などのエネルギー源になるほか、火力発電で化石燃料と混ぜて使い、化石燃料とCO2排出量の削減につなげる試みが始まっています。また水素専燃の内燃機関や発電用ガスタービンなどの試作も進んでおり、水素を燃料とするクリーンな旅客機や貨物船の開発も始まっています。

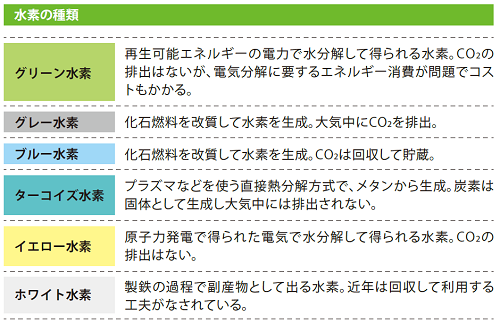

最も大きな課題は、水素をいかに製造するかです。水素はその製造方法によって色の名前が付けられています。理想は太陽光発電などの再生可能エネルギーでグリーン水素を作ることです。特に余剰電力を水素に変えて貯蔵することは、電力の有効利用につながります。しかしコスト面や生産規模の問題などまだハードルは高く、最適解を求める試みが続けられています。

CO2を除去する技術例:CO2の分離回収

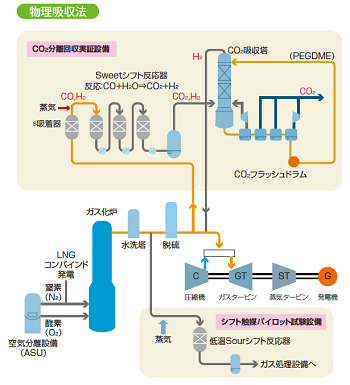

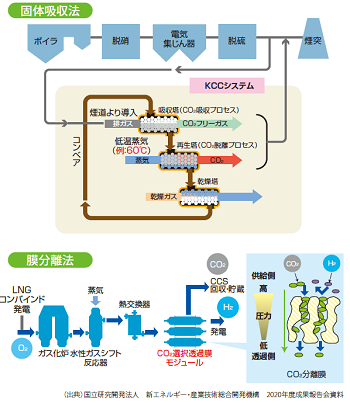

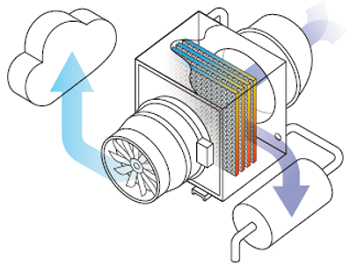

これまで大量のCO2を排出してきた製鉄所や火力発電所、化学プラントなどの産業施設では、排気からCO2を分離して回収する技術の導入が始まっており、カーボンニュートラルに向けた重要な手段と位置付けられています。CO2を分離回収する仕組は、アミンという化合物の溶液に吸収させる“化学吸収法”が主流です。より低コストで高効率の方法として、圧力をかけた溶液に排気を通してCO2を分離する“物理吸収法”や、固体吸収材を使う“固体吸収法”などの研究も進んでいます。

また、大気中のCO2を直接分離回収する試みも進んでいます。大気中のCO2濃度は0.04%と低いため、既存の技術では高濃度の工場排気と比べ効率が低くコストが高いのが難点でしたが、イオン交換膜を利用した“膜分離法”などが研究されています。このDAC(Direct Air Capture)と呼ぶ試みは、海外ではすでに実験プラントの稼働が始まっています。スイスのスタートアップ企業であるClimeworks(クライムワークス)は、完成すると年間3.6万トンものCO2を回収することができる巨大プラントをアイスランドで着工しています。日本でも、内閣府が推進する革新的な研究開発を呼び起こす支援プログラム「ムーンショット型研究開発制度」の目標4「2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」で研究テーマの一つとして取り上げられていて、政府に後押しされる形で本格的な研究開発が進められています。