- 2023年09月19日

この記事をシェアする

ChatGPTの教育利用

場面に応じた活用が学習・指導の改善に

- この記事のポイント!

-

- 1

- ChatGPTは、ゴールではなくスタートやプロセスで使用

- 2

- ChatGPTのログから、生徒の活動や思考が可視化

- 3

- まず、先入観を持たず触ってみることが大切

教育現場でも注目を集めるChatGPT

文部科学省から利用に関する暫定的ガイドラインも

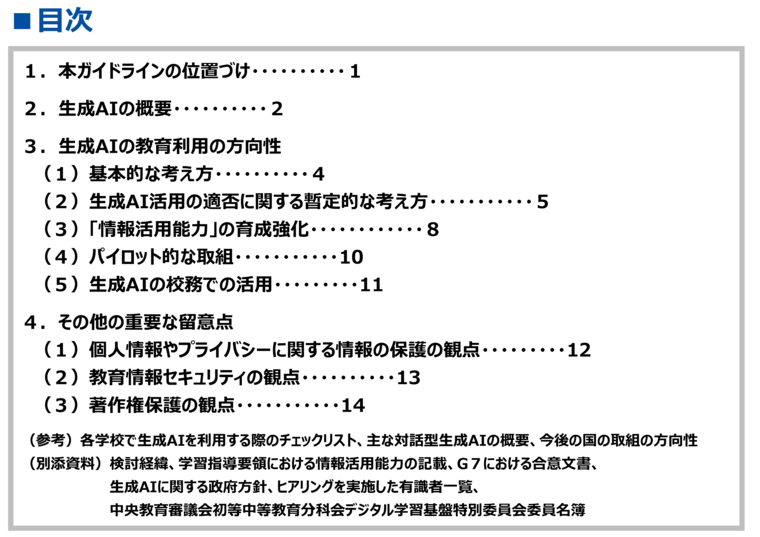

ChatGPTに代表される生成AIの登場は、教育現場でも注目を集めています。7月には、文部科学省が「初等中等教育における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」を通知しました。今後、各自治体や学校で、生成AIの利活用や運用について議論がなされるでしょう。

この「暫定的なガイドライン」では、生成AIの基本的な考え方・教育利用の方向性から留意点などがまとめられており、適切な活用例とそうでない活用例も例示されています。私個人の意見ですが、高校でも、場面に応じて生成AIを活用することで、生徒の活動の充実や授業改善につながると考えています。

ChatGPTは新しい視点の発見に効果的

ChatGPTを授業で活用する上でのポイントは、成果物の作成ではなく、スタートラインやプロセスで使うことです。

たとえば、「総合的な探究の時間」や実験・演習では、仮説や検証方法を検討するプロセスがあります。このとき、思考して仮説を立てたり、自分の仮説を数人のグループで共有し、論点を整理したりするといった活動が考えられますが、そこで「気づかなかった視点がないかを、ChatGPTを用いて調べよう」と教員がはたらきかけをするのです。もし、自分が考えて出てこなかった観点や、グループでは気づかなかった論点がAIから出てきたら、今度はそれを検討・議論します。こうしたことを繰り返すことで、思考が深まったり、自分たちの仮説がどんどん成熟したりしていくわけです。

読書感想文や数学の演習でも活用可能!?

読書感想文の作成や数学の問題演習でも、使い方を工夫すれば、ChatGPTを用いて活動を充実させることができそうです。

文科省の「暫定的なガイドライン」では、読書感想文に生成AIを使うことはふさわしくない例とされています。しかし、最初にAIに書かせた後、それを基に自分の考えを述べるとか、それを自分の経験を踏まえて書き直すといったように、課題の与え方や授業の展開を工夫すれば、学びを深めることができます。

数学の問題演習では、自分が解答した後、別の解法がないかをChatGPTで調べるといった使い方は有意義かもしれません。そして、その解法をきちんと理解し、分かりやすく他の人に説明するといったプロセスも付け加えることで、思考力や表現力をより育むことができるのではないでしょうか。

ChatGPTを使うことで、活動や思考が可視化

ChatGPTの活用は、生徒の学習改善や教員の授業改善にもつながります。ChatGPTを利用すると、生徒一人ひとりの活動や思考の過程がログとして記録されます。そのため、個人の活動の様子や変容をみとることができ、よりよい学習状況の評価や指導ができるようになることが期待されます。

教育利用の第一歩は、まず触ること

これまで、私が思いつく、授業での活用例やメリットについてお話しました。大切なのは、先入観を捨て、まず触ってみることだと思います。インターネットやYouTubeも、使うことの是非から議論がされましたが、今では学校現場に定着しています。おそらくChatGPTや他の生成AIも同様ではないでしょうか。だとすると、教員は実際に利用してみて、どのようなことができるのか、授業だとどのような場面で使えるのかを考える。それが、教育利用を考える上での第一歩になると思います。

- 関連リンク

-

- 文部科学省「初等中等教育における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」(令和5年7月4日)

- インタビュー「ChatGPTを教育で活用する理由」INIAD学部長 坂村健教授

- 調査・研究「ChatGPT等の生成AIに関するアンケート」結果概要

ChatGPTを積極的に教育研究に取り入れているINIAD(東洋大学情報連携学部)。その理由や具体的な取り組みを伺いました。

河合塾が5月に実施したアンケートです。ChatGPT等の生成AIを学生や生徒が使うことに対する意見などを調査しました。

この記事をシェアする