- 2025年07月08日

- (Guideline 2025年7・8月号)

この記事をシェアする

どうする? 情報入試対策

高校教員座談会

初めて「情報Ⅰ」が出題された2025年度大学入学共通テスト。平均点は高かったものの、今後の対策について悩んでいらっしゃる先生方も多いのではないでしょうか。そこで、進学情報誌「Guideline」2025年7・8月号では、「どうする?情報入試対策」をテーマに、2025年度の共通テストを振り返りつつ、2026年度以降の大学の取り扱いや実際の受験生の学習法などについてまとめたうえで、情報科の指導に取り組んでこられた先生方の座談会を実施しました。

本レポートでは、座談会の後半、今後の指導について先生方に伺ったパートをご紹介します。

全文は、Guideline2025年7・8月号をご覧ください。

- この記事のポイント!

-

- 1 実習を通して情報の力を鍛える

- 2 知識の獲得にも体験的な授業が有効

- 3 プログラミングの鍵は自主性

- 4 共通テストの先にある世界をめざして

出席者

愛知県立旭丘高校

井手 広康 先生

特に対策が必要だと思う分野

プログラミング・データの活用

東京都立日比谷高校

打田 孝一 先生

特に対策が必要だと思う分野

プログラミング・情報通信ネットワークとデータの活用

北海道札幌北高校

前田 健太朗 先生

特に対策が必要だと思う分野

プログラミング

司会:河合塾講師

加賀 健司

特に対策が必要だと思う分野

プログラミング・シミュレーション

実習を通して情報の力を鍛える

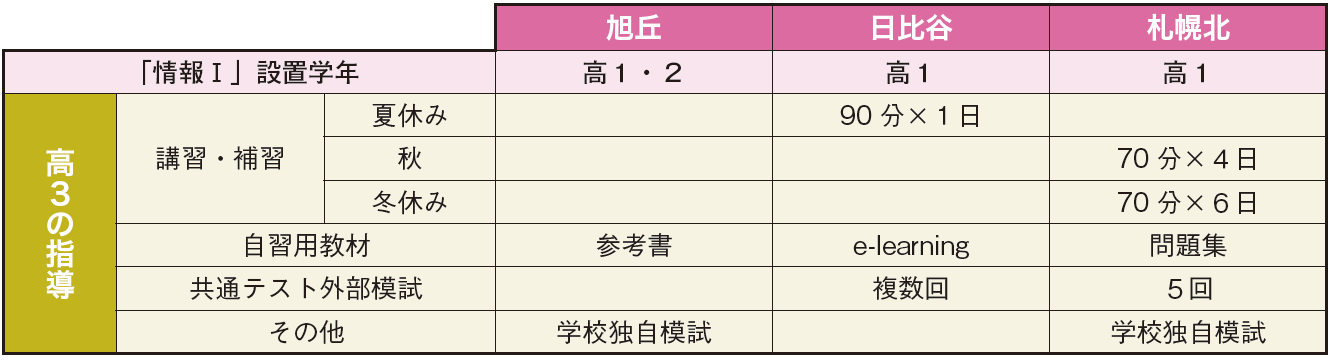

加賀 まず、各校での情報の指導に関する全体的なスケジュールを教えてください<表>。

前田 情報の授業は高1で実施しています。基本的に実習中心で、座学はデジタル化の部分くらいです。

高2に対しては何も指導していませんが、オンライン教材が特典についてくる情報の模試を単独で一つ受けさせています。ただし、教材に取り組んでいる生徒は少ないです。

高3は秋と冬休みに講習を実施します。なお、今年度は夏休み前に共通テスト形式の問題集を希望者に販売して、各自で取り組ませる予定です。

打田 本校も情報は高1で教えていますが、SSHですので一般的なカリキュラムではなく、必修科目の「理数探究基礎」に情報のカリキュラムをあわせる形にしています。

授業は実習中心ですが、他校と違うのはこの時期はゴリゴリに統計をやっていることです。さまざまなソフトを使ってカイ二乗分布やクロス分析くらいまで終わらせ、エビデンスを持った探究ができる力を身につけさせています。

高2は自学自習が基本で、高3になる前からe-learningができる環境を用意し、夏期講習を1日行います。昨年度は不安な生徒向けに予備校の講師を招いて講座を開設しましたが、他教科が心配なのかどんどん受講者が減っていきました。

井手 本校は高1で1単位、高2で1単位の分割履修となっています。日比谷高校と同様にSSHですので、「情報Ⅰ」ではなく「課題研究(情報)」という学校設定科目として、課題研究とひもづけた授業を行っています。

高1では「情報社会の問題解決」「情報デザイン」「情報通信ネットワーク」「データの活用」を中心に学習します。また、高2では「情報のデジタル表現」「モデル化とシミュレーション」「プログラミング」を中心に学習します。以前は分割履修に否定的でしたが、本校では2年間にわたって課題研究の科目とひもづけることができるため、SSHならではのメリットを感じています。

本校には補習がなく、外部模試も受けませんが、高3で国公立大の二次試験をイメージした校内模試を年間3回行っており、情報は第2、3回で出題しています。ここでは共通テストの出題に近い問題をかき集めて、難易度の高い問題を出すより、量をこなさせます。

- 取材内容と先生方の提出資料を基に河合塾で作成(講習・補習は生徒一人あたりの日数)

知識の獲得にも体験的な授業が有効

加賀 今回の共通テストでは、デジタル署名や尺度など知識問題でやや深い部分が問われましたが、知識問題への対応はどうしていかれる予定でしょうか。

前田 たとえばデジタル署名に関しては、口頭での説明だけでなく、実習を通してその概念を体験的に学ぶ機会をつくっていけたらいいと思っています。

打田 本校では知識習得と探究活動は両輪だと考えられています。自分がやりたいことにつなげていくのに必要な知識は、自分で獲得していくことが求められます。必要な知識を得られるようなポイントを用意したうえで探究活動を行うようにすれば、知識対策というより実習の一貫として知識が定着していくのだと思っています。

井手 先生方がおっしゃるように、知識を知識として教えると、そこで止まってしまい、それ以上発展しません。やはり実習を通して体験的に身につけた知識、あるいは周りと議論しながらたどり着いた知識の方が長く定着するでしょう。授業次第だと思います。

プログラミングの鍵は自主性

加賀 プログラミングに関しては不安に感じている生徒も多いと思いますが、何か工夫はありますか。

井手 プログラミングもやはり探究がキーワードだと思っています。教科書の内容を一通り終えたうえで、自分でプログラムを組んでみるという流れが必要で、そのためには夏休みや冬休みを挟むことが有効です。

多くの場合、プログラミングの時間は授業としては8~10回くらいしか取れませんが、授業時間外においても、得意な生徒はどんどん学んでいく、あるいは不得意な生徒は友達の助けを得ながら学びを得ていくといった環境づくりが大切です。

そのため、授業では私が話す時間は最小限にして、生徒たちが活動する時間を最大限に確保するようにしています。

前田 プログラミングは本校でも能力差が大きいため、対策の必要性を感じています。

最初はお手本を写経のように入力し、実行して確認するわけですが、やはりある程度は生徒が自分でプログラムを考えて試すことが必要です。そのため能力に応じた課題を与え、生徒が自分の力で前に進めるような工夫をしています。ここで有効なのがトレースで、プログラムを解読する力につながっていくと思います。

とはいえ、生徒がプログラミングの問題を解く機会は少なく、解き方に慣れていないのは確かですから、講習ではプログラミングの問題の解き方を解説することに力を入れています。

打田 お二人と同様、ある程度の写経を終えたら自分で自由にプログラムをつくってもらうことがプログラミングの指導では有効だと思っています。

文化祭のチケット抽選用のWebサイトやアプリをつくって海外でサーバーを立ち上げ、リリースして負荷テストを行って…という生徒たちもいれば、そういう生徒を魔法使いでも見るように眺めている生徒もいます。共通テストを解くということに関してはそれほどの差はありませんが、現実的には大きな差がついています。

プログラミングを何とか好きになってもらう、興味を持ってもらうことが重要なポイントですが、なかなかそれが思うようにいかないとは感じています。

共通テストの先にある世界をめざして

加賀 各校とも実習中心の授業と伺いましたが、高1や高2で実習を通して学んだことを、テストや模試で得点にうまく結びつけられるものなのでしょうか。

前田 模試は高2の12月に初めて受けましたが、平均点がかなり高く戸惑いはまったくなかったようです。実習中心で高校1年次にしか指導していませんが、生徒たちの記憶力はかなり良いので、得点につながったと思います。

打田 実習ではいろいろな壁にぶつかりますし、成果物のプレゼンテーションの前後で、うまくいったりいかなかったりした理由を言語化することになります。それを他の生徒と比較して…といったことをやっているうちに、深い学びを得ていき、共通テストで問われるような能力を獲得しているような気がします。

井手 学校でできることというのは、授業の中で教科書に書かれていることをどれだけ身の回りの事象にひもづけられるかということに尽きると思います。一番良いのが探究学習で、探究を通じて情報の力を磨いていくことが、結果的に共通テストの点数につながっていくのではないでしょうか。

加賀 そうなると共通テスト対策という観点からは、どんな指導が好ましいのでしょうか。

前田 直接的な共通テスト対策に限れば、「情報Ⅰ」の配点が少ない大学が多いですから、講習では“最小限の努力で最大の結果を出す”をモットーに、できるだけ生徒に負担をかけないことを考えています。

井手 本校も「情報Ⅰ」にかかわる対策は特に何もしていませんが、共通テストの問題の方向性をかんがみれば、情報科も含めた各教科が、日ごろからいかに教科書をはみ出して身近な事象と結びつける授業を行うかが鍵になると思います。そして生徒が主体となり、気づかないうちに自ら教科横断して考察を深めているのが理想だと思います。

打田 共通テストではいわゆる情報学的な部分からの出題は少ないため、授業は共通テストと切り離して行うつもりですが、やはり探究的な学びそのものが共通テスト対策になっていく気がします。

加賀 共通テストでは、情報科で学んだことがどのように問題解決につながるかという視点が問われており、共通テスト対策がゴールではないところが一番のポイントのようですね。

本日はありがとうございました。

- 関連コンテンツ

-

-

進学情報誌Guideline

高等学校の先生方向けの進学情報誌。最新の入試動向はもちろん、入試にとどまらず広く教育界に関わる動きなど進路指導のための情報をお伝えします。7月末発行の2025年7・8月号では「『通信制』の拡大と『通学』の意義」「どうする?情報入試対策」などの特集記事をお届けしています。

-

高校教員が振り返る新課程初年度の共通テスト「情報」

2025年度の共通テスト「情報Ⅰ」実施後に、難易度、出題分量、出題傾向、今後の対策について伺いました。

-

高校 情報教育

高等学校における情報教育について、先進的な授業事例や入試問題の研究、教育政策の動きなどをご報告しています。

-

進学情報誌Guideline

この記事をシェアする