- 2023年12月04日

この記事をシェアする

- この記事のポイント!

-

- 1

- テストに求められる、学力の高低を区別する「弁別力」

- 2

- テストの弁別力を調べる「G-P分析」を紹介

- 3

- G-P分析が指導改善につながる

そもそもテストとは!?

求められる、弁別力のある問題作成

教育現場では、確認テスト、定期テスト、選抜試験や模擬試験など、さまざまなテストが行われています。河合塾グループの株式会社ハピラル・テストソリューションズでは、学力試験の開発や、実施前後の問題内容点検に取り組んでおり、本記事では、その知見をもとにテスト分析の利点や具体的な方法をご紹介します。

そもそもテストとは、能力、学力、性格、行動などの個人や集団の特性を測定するための道具であり、学習内容の理解度や習得状況、集団の中での個人の位置付け、はたまた入学後に求められている学力を有しているかなど、測定目的はさまざまです。

目的に応じて、どのような問題を作成するかがポイントになり、生徒の学力差が、正答・誤答という形できちんと反映されるような問題にする必要があります。ここで、ある問題が生徒の学力の高低をどのくらい区別することができるかの度合いを「弁別力」と呼んでいます。

問題の弁別力の調べ方

教育現場でも実践可能な「G-P分析」

「弁別力」を調べる方法の一つに、各問題について、選択枝の選択率に明確な差があるかを検証する「G-P分析」という手法があります。この分析では、学力がきちんと弁別されているか、それぞれの選択枝が十分に機能しているか、などを検証することができます。

具体的には、主に多枝選択式の問題に対して用いられるもので、実施したテストの合計点に基づいて生徒をいくつかの成績群に分け、各問題について選択枝別の選択率の状況を調べてグラフにし、成績群間で比較・検証します。以下、実際に出題された問題のG-P分析の結果をいくつか示しながら、授業などの指導で活かせるような解釈の仕方を説明します。

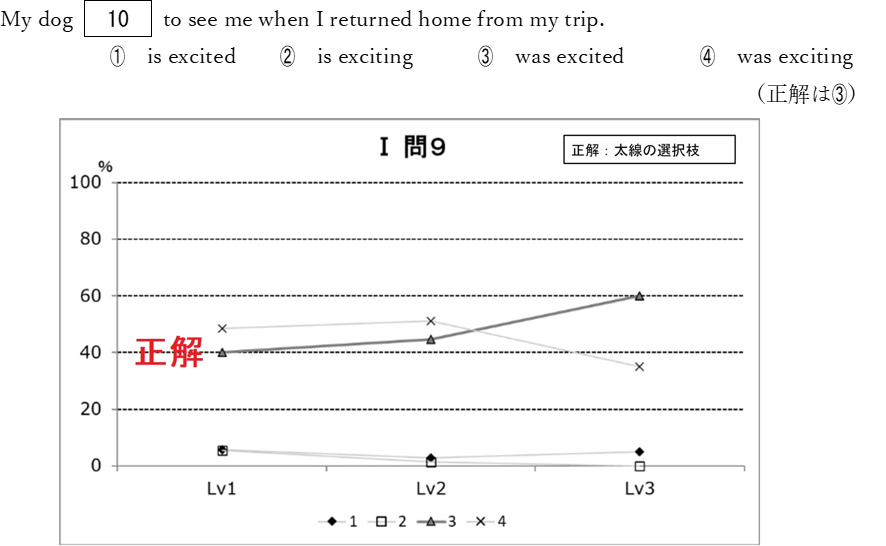

ここでは、英語を3例ご紹介します。これらの例では3つの成績群に分け、Lv1を下位成績群、Lv2を中位成績群、Lv3を上位成績群としています。なお、これらの問題は、500名程度の中学生を対象に実施されたテストの中で出題されました。

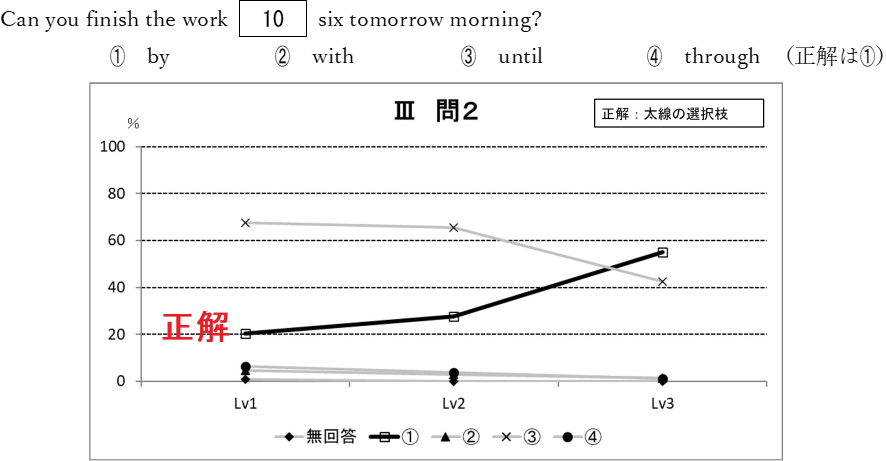

設問例1

正解の選択枝①は、Lv1からLv3へと上位の成績群になるほど選択率が高くなっており、学力が高いか低いかの違いを明確に弁別していることがわかります。一方、誤答の選択枝③はLv1からLv3にかけて右下がりになっており、誤答選択枝として十分に機能していると言えます。ところが、他の誤答選択枝の②・④はLv1でも選択率が低く、生徒は誤りであることが比較的簡単にわかってしまったようです。

この問題における出題のポイントはbyとuntilの違いを理解できているかです。「~まで」という意味の前置詞が入るまでは理解できていたと思われますが、Lv1・Lv2では6割以上、Lv3でも4割以上の生徒が選択枝③のuntilを選んでいることから、日々の授業で繰り返し復習することが望まれます。

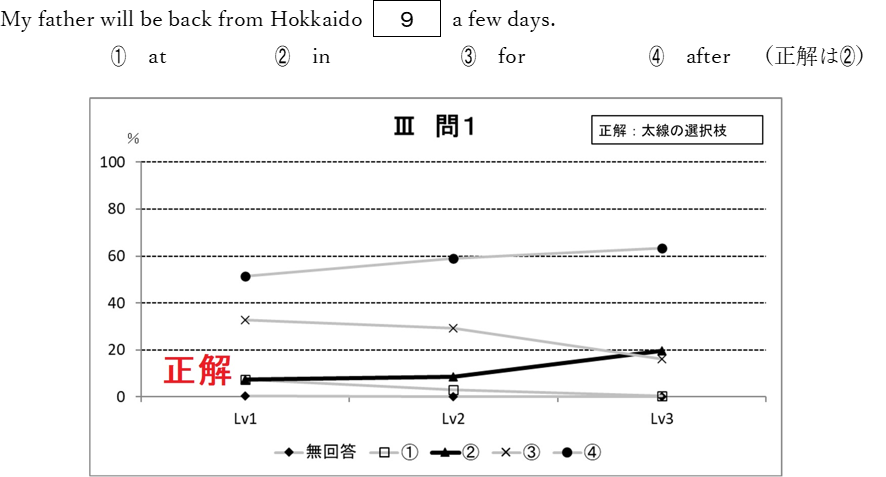

設問例2

正解の選択枝②は、Lv1からLv3のすべての成績群において、低い選択率を示しており、上位群でも十分に理解できていないことがわかります。さらに、誤答選択枝の④が、正解選択枝のような右上がりのグラフとなっています。学力の高い生徒ほど④を選択してしまうことは特筆すべきです。

この問題における出題のポイントは「これからの予定や約束を表すとき使われる『~後』という意味のin」を理解できているかです。「私の父は数日後に北海道から戻って来ます」という文から、そのままの意味で選択枝②のafterを選択してしまった生徒が大半を占めています。もしかすると、授業で習ったときは理解できていても、すぐに忘れてしまったという可能性も大いに考えられます。したがって、授業で繰り返し取り上げて指導する必要がありそうです。

設問例3

この問題の全体の正答率はおよそ50%です。この数値だけみると、50~60%の間でおさまっており、理想的な正答率なのではと思ってしまいますが、実際のG-P分析の結果を見ると、成績群に関係なく理解が不十分であることがわかります。選択枝③か④で迷った生徒がほとんどで、過去形になるところまでは理解できていましたが、 excitedとexcitingの違いの理解までは至っていなかったようです。

設問例1と同様に、機会があるごとに授業で復習をし、理解を深める必要があります。

英語を例に紹介しましたが、より複雑な解答方式でもG-P分析は利用できます。応用編(数学)はこちらの資料をご覧ください。

テスト分析が

指導改善につながる

このように、教育現場でのG-P分析の活用には、

- 成績群ごとの理解状況を把握し、効果的な指導計画を立てることができる

- 成績群の傾向を客観的に捉えることで、生徒が自己の課題や弱点をつかむことができる

- 多枝選択式問題において、各選択枝が機能していたかどうか、その良否が分かり、テスト問題の改善につながる

といったメリットが挙げられます。

選抜試験においても、受験者の学力の傾向や特性を捉えたり、次年度の試験問題の改善につなげたりと、G-P分析を有効に活用できる場面が想定されます。また、生徒にとっても、テストのフィードバックや改善策によって学習成果を自ら評価する機会が生まれるため、学習へのモチベーションの向上も期待できます。

生徒と指導者の双方にとって有益なツールとして、G-P分析を活用いただければと思います。

CHECK!G-P分析用のツールを無償で提供中

今回ご紹介したG-P分析のグラフ作成ツール(Excelマクロ付きファイル)を無償で提供いたします。下記のリンクからダウンロード、ご利用いただけます。生徒の各成績群への振り分けやグラフ出力を簡単に行うことが可能です(今回ご提供するのは、成績群を3群に分けたグラフが作成されるものです)。ぜひ、ご活用ください。

- 関連リンク

-

-

株式会社ハピラル・テストソリューションズ

-

河合塾グループの株式会社ハピラル・テストソリューションズは、試験問題の作成や、G-P分析をはじめ、IRTによるテストの分析に関するサービスを提供しています。詳細はこちらをご覧ください。

-

株式会社ハピラル・テストソリューションズ

この記事をシェアする